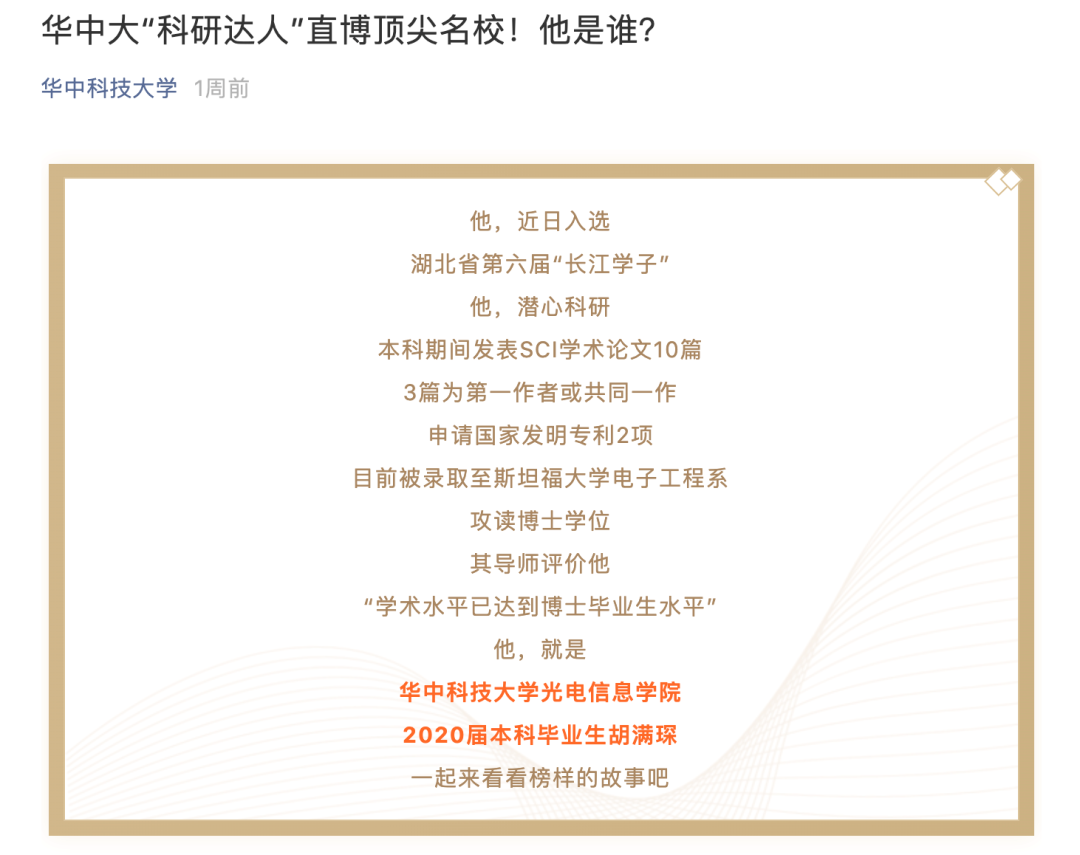

「長江學子」、「10 篇 SCI」、「兩項發明專利」、「 被錄取至斯坦福大學電子工程系攻讀博士學位」、「學術水平已達到博士畢業生水平」……

近期,華中科技大學官方微信公眾號報道了該校光電信息學院 2020 屆本科畢業生的個人事跡。

圖片來源:華中科技大學微信公眾號

不論在哪個學校,這樣一系列閃光的頭銜,都足以說明一個本科生的優秀,但這樣一個優秀本科生的個人事跡在近期卻引起了大家的熱議。

有網友在知乎提問,「如何評價華中科技大學本科長江學子‘學術水平已達到博士畢業生水平’,是全校首個斯坦福 Phd 本科生?」,一時間評論區褒貶不一,甚至還沖上了知乎熱搜榜。

圖片來源:知乎

但從網友的提問和后續的一些回答中,不難看出,大家討論的焦點大都集中于「學術水平已達到博士畢業生水平」,認為發表論文的數量并不能簡單地和博士畢業水平等同。

但對此類「如何評價 xxx」的問題,往往一千個讀者就有一千個哈姆萊特,相比于糾結「本科生是否能達到博士畢業水平」,這一現象背后的其他問題更值得我們思考一番。

「科研明星」被熱議的背后,或多或少存在人們對本科生做科研的偏見

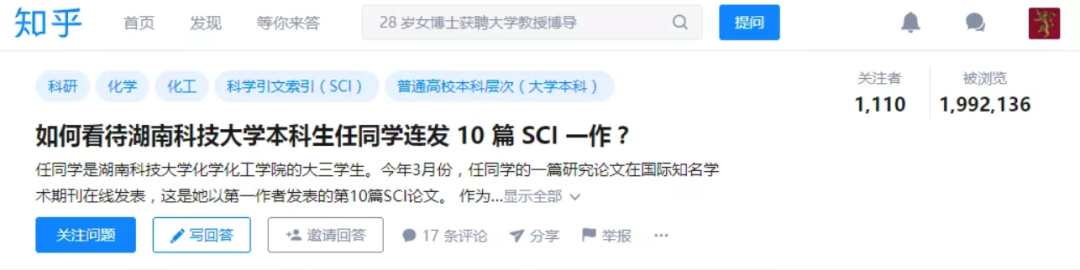

其實不止是胡同學,近幾年來,本科生發表 SCI 的案例并不少見,一些本科生的發文數量更是令人咂舌:

湖南科技大學化學化工學院大四本科生任徳敏在本科前三年便已經以第一作者身份發表 10 篇 SCI 論文,總文章數 21 篇;

南京理工大學化工學院 2015 級本科生于夢詩在本科四年間以第一作者陸續發表 7 篇 SCI 論文,其中 1 篇進入 ESI 全球前 1% 的高被引論文,總影響因子達 27.12;

南方科技大學化學系 2016 級本科生胡啟錕三年間累計發表 SCI 二區以上論文 14 篇,其中第一作者發表 9 篇,4 篇被選為封面論文;

南通大學杏林學院 2020 級本科畢業生王子恒本科期間共發表 14 篇 SCI 論文,其中包括 9 篇第一作者或共同第一作者,3 篇通訊作者。

然而,這些典型案例大都逃不過一句某乎上的「如何評價 XXX」,而一眾回答中,總有那么一部分是對這些「科研達人」的質疑,且不論答主的 pH 是不是稍微有點過低,但這一現象或多或少還是反映了人們對本科生科研的偏見。

圖片來源:知乎

對許多人來說,科研的主力軍還是博導、碩導,以及那些實驗室里的拼命搬磚的碩士、博士,甚至還有人認為,只有頂級研究機構才能對科學發展產生「真正」的影響。

但是,這些對本科生科研的偏見,其實大可不必。

福爾曼大學的兩名化學教授,羅夫尼亞克和希爾茲曾在其創作的文章「How Undergraduate Research Drives Science Forward」中抨擊了這一現象,認為人們對本科生科研的偏見導致其在推動科學發展中的作用被低估了。

圖片來源:universitybusiness

北京理工大學物理系的尹璋琦教授同樣認為,「本科的學習已經逐步觸及人類知識的邊界了,很多專業課程,某些內容稍微往前走一點,就是科研的前沿課題」。

故而,本科生投身科研,做出了一些成果,并不是啥了不得的大事,大家不必過多議論,有沒有學術造假,是不是科研灌水,publication list 上的 paper 總會在合適的時候,給大家一個答案。

出于熱愛,還是為了增加砝碼,本科生科研浪潮究竟為哪般?

其實,除了那些被各高校作為典型進行重點報道,已經在科研成果上收獲頗豐的「科研達人」,在許多高校中,能夠在本科就發表 SCI 論文的也同樣大有人在。

究其原因,發表 SCI 論文在本科階段可以帶來的「加分」實在太多。

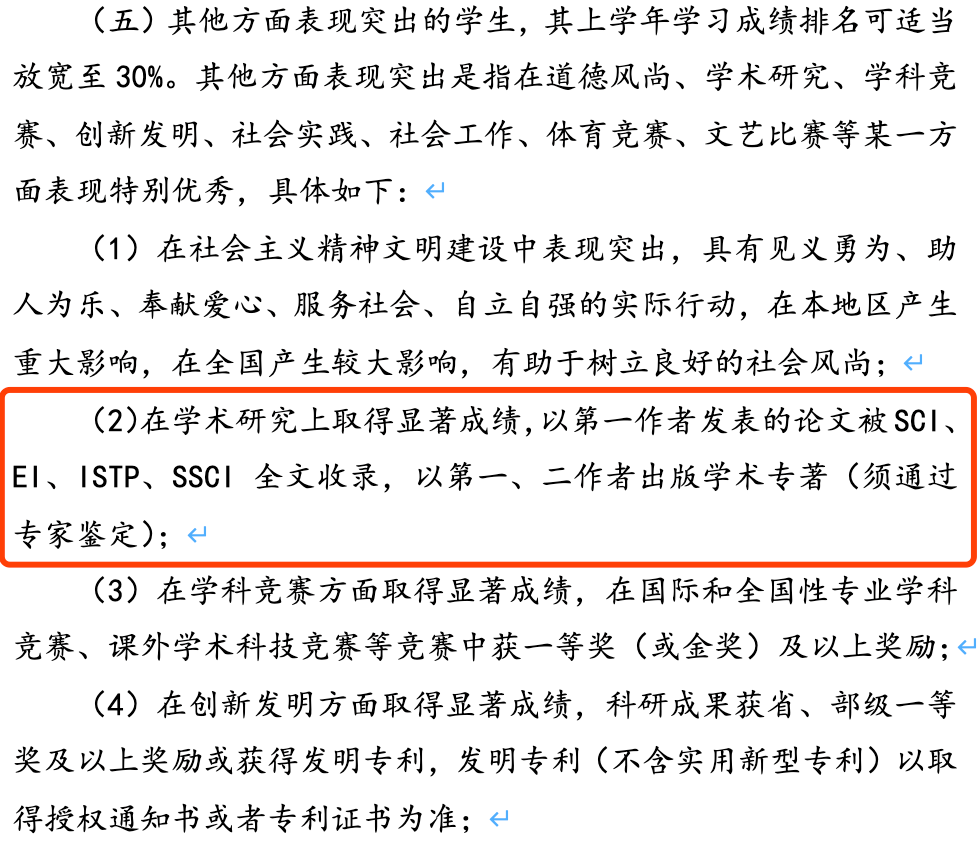

例如,在某 985 高校國家獎學金的評選細則中,就提到,在學術研究中表現特別優異的申請人,其學習成績排名可以放寬至 30%。

圖片來源:某 985 高校國家獎學金的評選細則

除了可以放寬申請人的成績排名要求,發表學術論文更是評審中的加分項,即使不是第一作者也可以獲得加分,只是加分需要按照作者排序依次進行遞減,這樣一來,即便是劃劃水,在論文里署個名,評獎時,也能得到 SCI 的保駕護航。

圖片來源:某 985 高校國家獎學金的評選細則

此外,在保研或者申請國外高校時,作為一個本科生,如果能有論文在手,不僅容易獲得保研資格,在和心儀的老師套磁時,往往也是一個加分項。

一些高校在舉辦優秀大學生夏令營時,通常都要求申請人「有志于從事科研,有較強的科研能力」,此時,如果申請人其他方面過關,還能擁有一篇 SCI 論文,即使不是一作,也可以增加其在一眾的申請材料中脫穎而出的機會。

圖片來源:復旦大學

除了上述這些寫在紙面上的好處,相信許多人都有這樣的經歷,一些學長學姐在傳授所謂的「成功經驗」時,常常會提到 xx 實驗室容易發文章,xx 老師愿意讓本科生署名,對保研或者出國很有幫助。

然而,在幾年后,那些個本科發了文章,在交流會上侃侃而談的師兄師姐們,卻有不少在碩士畢業后,就選擇了改行,遠離了科研。

當然,咱們討論本科生發表 SCI 的作用,并不是說本科生進入實驗室,投身科研就是只為了增加自身籌碼,在評獎、評優、保研、深造上獲得優勢,筆者仍然相信不少同學是本著對科研的熱愛才投身科研,只是,當前許多高校對本科生科研的處理方式,似乎偏離了應有的方向。

高校宣傳,勤于「造神」,不如夯基礎,重實力

回過頭來,我們再看看那篇華科官方微信對于胡同學的報道,雖在整體上并無不妥,但仍有「造神」的嫌疑,用發表 SCI 的發表數量,以及所謂的「學術水平已達到博士畢業生水平」的導師評價來樹立起一個「科研天才」的人設,雖然引人矚目,但也容易引起爭議。

在知乎該問題的回答中,甚至有同實驗室的同學出來「打臉」所謂的「達到博士畢業生水平」,坦言導師評價的原話是「達到碩士畢業要求」。

圖片來源:知乎

其實,類似的宣傳并不少見,比如以《我校本科生發頂級論文》為題。

圖片來源:中國石油大學

圖片來源:安徽大學

噱頭再大一點的就發發 CNS,比如「浙大那個 73 天署名了 Science 的本科生」。

圖片來源:人民網

眾所周知,招生宣傳工作是高校招生工作的重要環節,是高校之間競爭的重要手段,隨著互聯網的發展,網絡已經成為高中生重要的成長環境,如何利用好網絡平臺來吸引高中生的關注,就顯得尤為重要。

圖片來源:知網

面對激烈的競爭,各大高校為了招生中爭取到更多的優質生源,通過廣泛宣傳,提升自身知名度,以期獲得社會各界特別是高考學子的認可、青睞,自然無可厚非,但一味的靠有點夸大的宣傳來彰顯自己的科研實力,反而落于下乘。

相比于「造神」,高校或許應該在本科生科研上多下功夫,甚至可以向國外的高校借鑒一些經驗。

據悉,US NEWS 世界大學排名就將能否為學生提供學術出版和參加學術會議的機會納入了學校排名的指標中,美國本科生研究委員會也一直強烈倡導高質量本科生師生合作,故而,許多美國大學建立了集中的計劃,以協調和支持所有學科的本科生研究和創新活動。

圖片來源:馬里蘭大學

而這樣的舉措無疑是行之有效的,根據美國國家科學基金會 (NSF) 贊助的最新研究顯示:在化學領域,有 72%的本科生有一定的研究經驗,在環境科學方面,有 74%的本科生具有研究經驗。

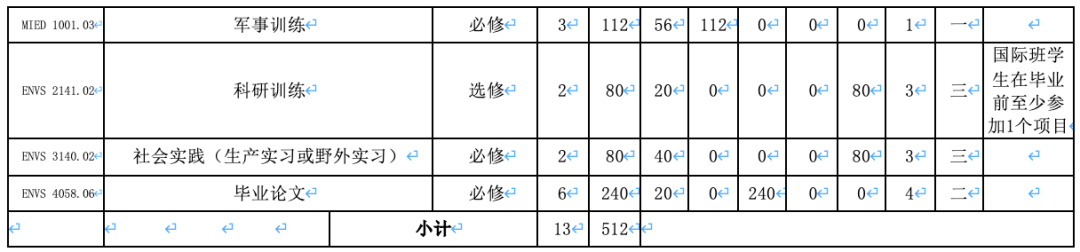

但當我們將目光轉向國內高校,又有幾所高校可以拍著胸脯說自己的本科接受了系統的科研訓練呢?

科研訓練的背后不是本科生培養計劃上的一行類目,當然,科研訓練的結果也不是一個高校官微上稍顯夸張的宣傳。

圖片來源:某 985 大學培養計劃

所幸,當前國內高校的本科生科研情況已經引起了國家的注意。

2019 年 10 月,教育部印發《關于深化本科教育教學改革全面提高人才培養質量的意見》,提出要推動科研反哺教學,強化科研育人功能,激發學生專業學習興趣。

圖片來源:教育部

改革,正在路上。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414