如果學霸菌隨便拉來一個科研人告訴TA,有這樣一個世界:

那里的一個碩士生至少得發4篇高水平SCI一作才能畢業,而博士生標準則提高到8篇;

TA大概率會罵:「※※的,卷瘋了吧?」

但,現實世界就是這樣,永遠充滿著意想不到的驚喜。

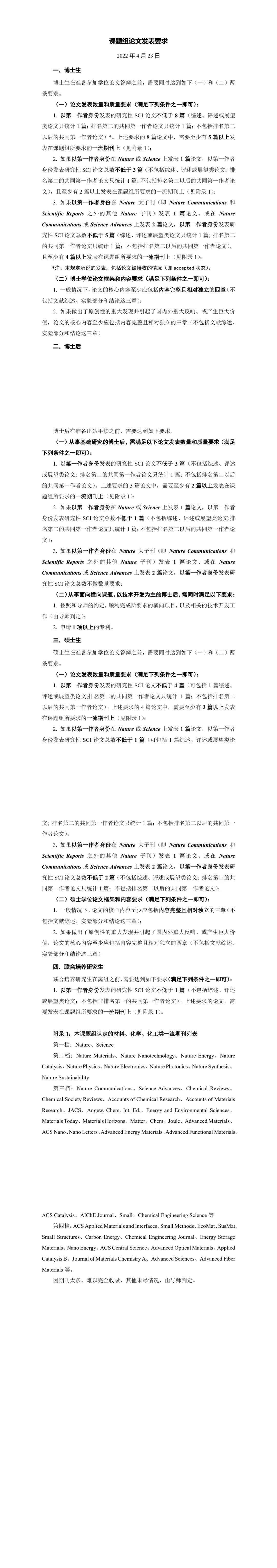

近日,清華大學某副教授的課題組公布的論文發表要求,在各大社交平臺上引起了激烈討論——

來源:知乎

如果嚴格執行這份要求的話,在這個課題組里,一個普通的碩士生要以第一作者身份發表至少4篇高水平SCI才能畢業,且至少3篇都得是發布在課題組規定的「一流期刊」上,這些期刊均分9分以上,NS之流不用說,其中諸如AdvSci等刊物也被列為最末一檔;而博士生則直接翻倍來到了8篇。

來源:知乎

而就算發表了Nature和Science,也只是堪堪達到碩畢的要求,如果是博士,那么不好意思,發NS也不能畢業的世界達成了。

來源:知乎

不過讓人有些迷惑的是,對博后的要求卻比對碩士的要求要低。

這份發表要求一經公布,便毫不意外地引起了種種爭議。有人說不愧是把發表論文卷到新高度的材料學。

來源:知乎

也有人覺得這種標準從制定時起就是奔著批量生產大文章去的,只能說是「愿者上鉤」。當然這個標準如果在招生之初就講明白,那確實愿者上鉤,但如果是臨近畢業才公布「畢業標準」,那就不厚道了。

來源:知乎

講了這么半天,到底是什么老師,能如此輕描淡寫地劃出這樣令人瞠目結舌的一條標準線?如果導師自己沒有指導的能力,那真的是把「招領軍學生帶飛」這句玩笑話當成金標準了。

究竟是何方神圣?

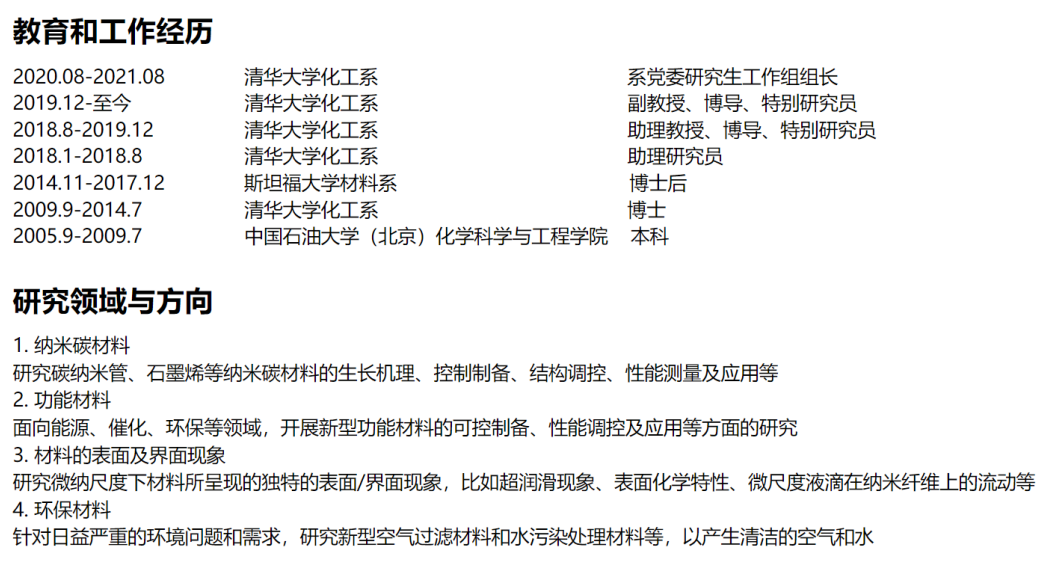

根據清華大學官網顯示,該老師進入清華大學短短4年,就從研究員升到目前副教授、博導,研究生工作組組長,主要從事納米碳材料以及功能納米材料的可控制備與性能表征及應用等方面的研究。

來源:官網簡介

可以看出,研究方向還是比較廣的。這也為完成畢業要求提供機會。

就如該老師在21年接受采訪時所說:要求學生做到,導師自己也要做到。那如此高標準,導師做到了嗎?

來源:清華大學教師發展中心

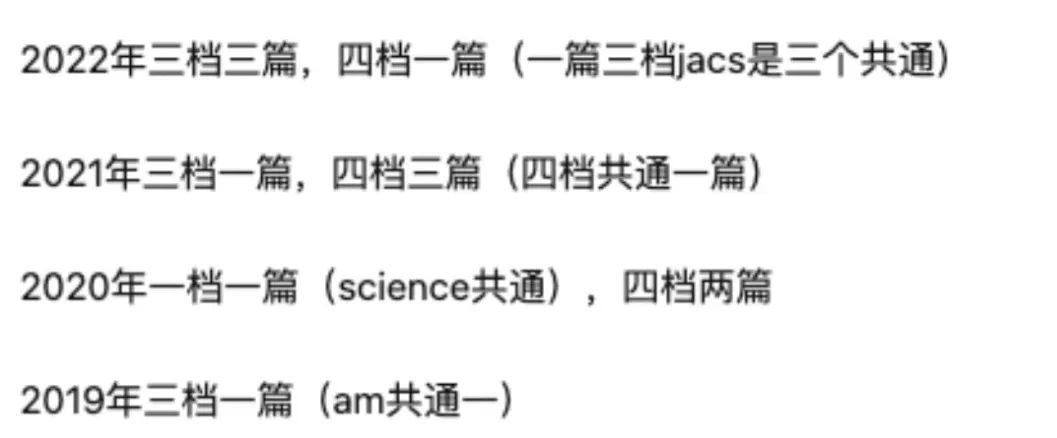

先看博士期間,一作發表文章6篇,涉及期刊有Naturecommunications,Naturenanotechnology,Advancedmaterials,Nanoscale,Carbon,AcsNano,也算是滿足自己設的「博士畢業線」。

來源:谷歌學術

博后期間,(參與)發表Nanoletters三篇,Nanoresearch,ChemicalSocietyReviews綜述,Accounts綜述等;比博士期間成果稍顯遜色。

隨后回到清華大學任教,期間作為共同通訊發表Science,Naturenano,Accounts綜述等;自己為獨立通訊作者發表SmallMethods,JournalofMaterialChemistryA,AdvancedOpticalMaterials,NanoLetters,ChemSusChem,EcoMat,AdvancedMaterials,JournalofAlloysandCompounds等等……

來源:谷歌學術|部分成果

也在自己規定的期刊內發表了文章:

來源:知乎

總而言之,以這位導師的能力和資源,再加上熱門領域和好平臺的加持,這份看似離譜的論文發表要求,咬咬牙說不定也能夠到。

(小聲bb:當然在學霸菌這種生物狗看來就算把牙咬碎了也難夠上。)

隨后,不少聲稱是該教授課題組的同學也在知乎上澄清,說這份通知確實是出自本課題組,但還在討論階段,沒有最后定稿,老師人很好。

他卷任他卷,但其他人呢?

21年該老師在接受采訪時還表示,不著急要學生產出太多成果:

來源:清華大學教師發展中心

時隔一年,已經給出諸如一篇NS對等3篇SCI論文的明碼標價,還是讓人感到唏噓——已經有如此水平的青年學者,也依然受畸形的論文評價體系所困。

或許老師的目的是純粹的,但制定出來的「發表要求」依然是在一種唯論文論的評價體系之中運作,「8篇SCI」的硬性指標難免帶來條條框框的壓力。

在這樣的壓力下,對學生做出真正有用、有影響力的實際成果真的能起到正面的作用嗎?

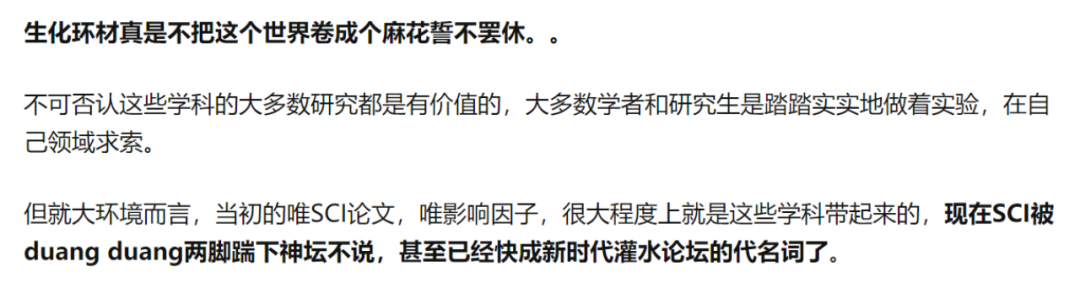

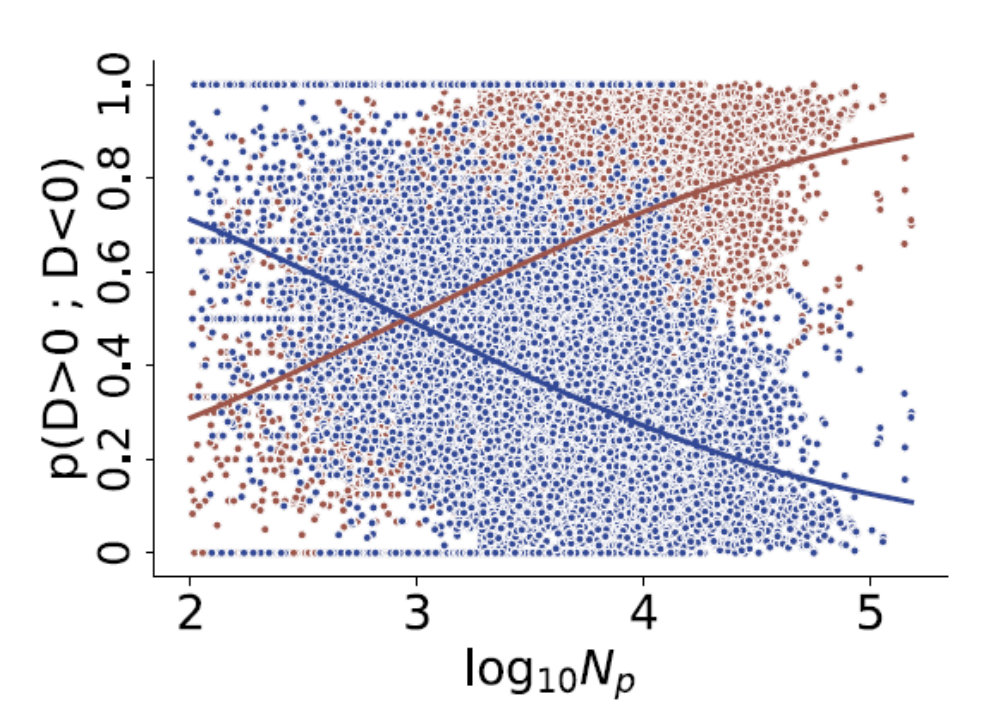

去年年末,發表在PNAS上的一項研究指出,近年來全世界研究者發表成果的迅猛勢頭有增無減,但真正具有開創性的科學進展卻鳳毛麟角;論文發表得越多,科學的發展就越發遲滯。

來源:文章附圖|隨著領域內年發文量(橫軸)增加,創新的論文(藍色)比例逐漸下降,發展、完善已有觀點的論文(紅色)比例逐漸上升。

更棘手的是,種種現實因素使得這一困境實難破解。在當今學術界的評價體系之中,「數量」是最核心的評價指標之一;而倘若貿然從這一指標下手,單純地削減論文、期刊、研究機構甚至研究人員的數量,是更不現實的——這反而會導致研究采取「保守戰略」,不敢去嘗試新穎但重要的方向。

全世界的學術圈都在為解決這一問題而努力。

我國在近年來也不斷推出扭轉不合理學術評價制度的政策方案,要求在高校教師評價中,克服唯學歷、唯資歷、唯「帽子」、唯論文、唯項目的傾向,即眾所周知的「破五唯」。

但顯然,這些舉措從提出制定到實際落地,還有很長的一段路要走。

2021年2月25日,清華大學校長邱勇在全校教職工大會上就曾明確提出:

「大學不能把學術權力交給期刊編輯和審稿人。」

同年3月18日,清華大學對外公布該校第9次校務會議修訂的《攻讀碩士學位研究生培養工作規定》,其中明確提出取消「非專業學位碩士生應至少完成一篇與學位論文內容相關且達到發表要求的論文」的要求,不把發表學術論文作為申請學位論文答辯或申請學位的前置條件。

而清華大學現行的《化學工程系博士研究生培養方案》,也只規定了課程學習、學術交流、論文寫作等方面的要求,并不存在對于學術論文發表的規定。

當然,校級培養方案通常只是一種「最低要求」,各個課題組也會因地制宜適當提高指標,但至少這些舉措傳遞出了一種信號:高校正在開始嘗試多元化的學生畢業評價標準。

月初,中科院研究所秦四清教授在他的博客上寫到,

「多年來,我評閱了上百部博士學位論文,也參加了上百次的博士學位論文答辯會,我和不少老師有一個共同的深刻感受:在攻讀博士期間,發表了多篇SCI論文的博士生,在科研基本功、創新能力等方面,通常不如僅滿足「論文達標」要求的博士生。」

而這是為什么呢?

「一個博士生,撰寫論文的時間多,用于攻關的時間就少。」

而西湖大學教授黃嘉興在去年年底的一場研究生沙龍上,也分享了他對于發論文的看法:

「我們發表論文是為了什么?

我想并不是每一篇文章都要去改變世界,也許我們自己有時也沒有意識到自己論文背后更高遠的意義,但你要守住的底線和初心是,不要抱著「刷單」的心態去對待你的或者別人的每一篇文章。所以,我和我的學生們發表論文的根本目的是廣義的「教育」——把我們的發現、發明、心得,還有思想,教會其他的研究者,還有將來那些異時異地的好朋友們,讓他們能從中受益,以推進他們的工作。」

回到最初的問題,8篇SCI畢業的標準合不合理?

也許這位老師的初衷是好的,他有著出眾的科研能力,便希望能夠吸納與他一樣的出眾人才一同高速高效地推進研究的發展;

但他,和他們,依然被困在這個由論文主導的評價體系之中,甚至越是努力地證明自己,便越是被這套標準牢牢捆綁住。

我們希望總有一天,這位老師,連同無數正在科研路上大展身手的無數科研人們,終能找到一個替代方法,構建一個更加系統、全面的綜合考量體系,以期既能保證學術質量不受影響,又能跳出「唯論文論」的藩籬,讓「8篇SCI」這樣的荒誕標準不再出現。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414