一、常溫液態金屬:一度藏在深山無人知

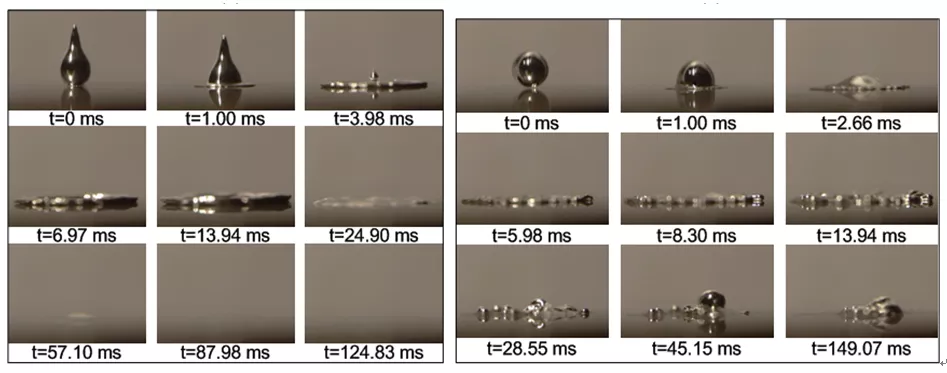

液態金屬,顧名思義,通常指在室溫附近或更高一些常溫下呈液態的金屬,也稱低熔點金屬。在自然界,有一類奇妙的金屬很早即為人所熟知,這就是水銀,俗稱汞,但其在使用中卻存在安全隱患,這是液態金屬留給世人的常規印象。然而,近年來引發業界巨大興趣和廣泛關注的卻非水銀這樣的金屬,更多是指那些如鎵基、鉍基金屬或其合金乃至更多衍生金屬材料。這些金屬在常溫下是液體,可以像水一樣自由流動(圖1),但卻擁有金屬的特性,當溫度降低時,它們易于從液態轉成固態,從而展現出更為典型的金屬特性。此類材料因安全無毒,性能卓越,正成為異軍突起的革命性材料。至于像汞、銫、鈉鉀合金等,雖在常溫下也處于液態,但因毒性、放射性及危險性等因素,在應用上受到很大限制。與低熔點金屬形成對比的是,高溫如數百度以上才變成液態的金屬或其合金,則稱為高熔點金屬,系經典冶金材料內容,一百多年來已被廣泛研究。與此不同的是,常溫液態金屬在世界范圍內則相當長一段時間被學術界和工業界嚴重忽略了。可喜的是,近年來一系列顛覆性發現和技術突破的取得,使得常溫液態金屬諸多科學現象、基本效應和重大用途逐步得到認識[1],該領域得以從最初的鮮為人知,到發展成今天備受矚目的態勢。

圖1 鎵基液態金屬液滴(左)及其外覆水膜(右)時撞擊鋼板基底的動態情形

從應用層面看,液態金屬如鎵基合金等,因在常溫下可流動,導電性強,熱學性能優異,易于實現固液轉換,且沸點在高達2000°C溫度時仍處于液相,不會像水那樣發生沸騰乃至爆炸,可以說僅用單項材料就將諸多尖端功能材料的優勢集于一體,由此打破了許多領域傳統技術的應用瓶頸,也因此開啟了極為廣闊的應用空間[2]。比如,液態金屬在常溫下導熱和吸納熱量的能力均遠大于傳統的甲醇、水等導熱劑,是新一代散熱器的理想傳熱介質;液態金屬固化后具有與常規金屬一樣堅硬而柔韌的特性,易于成型制造,工業用途十分廣泛;而若將液態金屬引入到生物醫學領域,則會帶來疾病診斷與治療模式天翻地覆的變革;此外,液態金屬同時擁有的流動性和導電優勢,為電子制造提供了前所未有的便捷性,由此促成了液態金屬印刷電子學的興起;當然,同樣讓人饒有興味的是,一系列科學試驗揭示,液態金屬就好比美國好萊塢科幻影片《終結者》中展示的神奇金屬物質那樣,可用以構筑未來全新一代的可變形柔性智能機器人。總之,由于液態金屬展現出的諸多優勢和重大應用價值,業界普遍將液態金屬近年來取得的成果贊譽為“人類利用金屬的第二次革命”。本文扼要介紹液態金屬的若干典型特性和有趣應用。

二、液態金屬豐富神奇的物質屬性開啟科學發現之門

液態金屬自身蘊藏著極為豐富有趣的物質屬性,由此引發的大量發現改變了人們對于傳統物質的理解,有關認識反過來又促成若干全新技術的創建。迄今,基于對液態金屬電、磁、熱、流體、機械及化學等特性的研究,學術界在電子信息、芯片冷卻、能源、先進制造、生命健康以及柔性智能機器等領域取得對應突破,不少進展在世界范圍內得到了廣泛重視和認同。無疑,對液態金屬物質規律的充分理解,是創造未來各種應用的基礎保障。

從如下介紹的基礎現象中[1],讀者可初步領略液態金屬這一精靈般物質的有趣屬性。

近年來研究發現,處于溶液中的液態金屬,可在電場控制下于不同形態和運動模式之間發生轉換,呈現出如大尺度變形、自旋、定向運動、融合與分離、射流、逆重力爬行、褶皺波效應等行為,這些異常獨特的現象改變了人們對于傳統材料學、復雜流體、軟物質以及剛體機器的固有認識,為變革傳統機器乃至研制未來全新概念的高級柔性智能機器奠定了理論與技術基礎,相應工作引發世界范圍內的反響和熱議,被認為是觀念性突破和重大發現,“預示著柔性機器人新時代”。

更為神奇的是,處于溶液中時,液態金屬可在“吞食”其它金屬如鋁后以可變形機器形態長時間高速運動,實現了無需外部電力的自主運動,這為研制智能馬達、血管機器人、流體泵送系統、柔性執行器乃至更為復雜的液態金屬機器人奠定了理論和技術基礎,也為制造人工生命打開了全新視野,對于發展超越傳統的柔性電源和動力系統也較具價值。若采用注射方式,還可快速規模化制造出液態金屬微型馬達,其呈宏觀布朗運動形式,受電場作用時會出現強烈加速效應;而外界磁場對液態金屬馬達則起到磁陷阱效應作用;液態金屬馬達之間會表現出極為豐富的碰撞、吸引、融合、反彈等行為。

進一步地,人們不禁要問,若液態金屬中引入固體單元后,行為又將如何呢?答案同樣令人稱奇。試驗發現,經處理后的銅絲觸及處于溶液中的含鋁液態金屬時,會被其迅速吞入其中并在液態金屬基座上作長時間往復運動,體現出自激振蕩效應,其振蕩頻率和幅度可通過不銹鋼絲觸碰液態金屬來加以靈活調控。這一發現革新了傳統的界面科學知識,也為柔性復合機器的研制打開了新思路,還可用作流體、電學、機械、光學系統的控制開關。其它一些有趣的固液組合機器效應還包括,金屬顆粒觸發型液態金屬跳躍現象,以及可實現運動起停、轉向和加速的磁性固液組合機器;而采用電控可變形旋轉的“液態金屬車輪”,還可驅動3D打印的微型車輛,實現行進、加速及更多復雜運動,可謂“小機器,大乾坤”。

以上液態金屬展示出的豐富物質屬性,彰顯了這一新興領域的科學魅力。而液態金屬在大量應用領域的引入,更是打破了不少傳統技術面臨的關鍵瓶頸,促成了全新技術的創建。

三、液態金屬優異的冷卻特性可為尖端芯片應用保駕護航

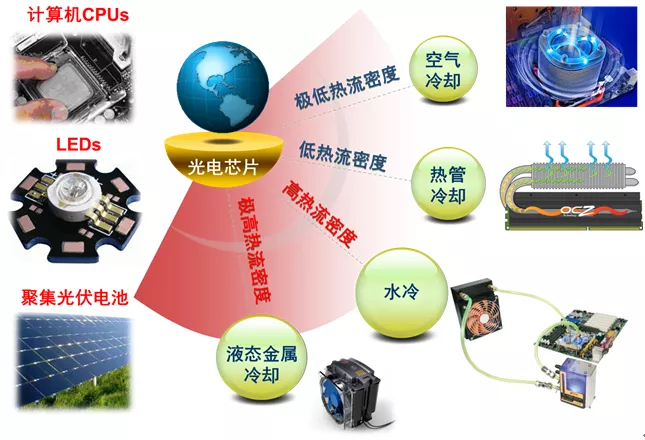

眾所周知,在芯片應用領域,高集成度高功率密度芯片運行時常常伴隨有極端的發熱問題[3],學術界稱之為“熱障”,長期以來被公認為世界性難題。本世紀初,中國實驗室首次提出了具有領域突破性意義的液態金屬芯片冷卻方法,由此開啟了顛覆傳統的散熱解決途徑,成果被譽為第四代先進熱管理技術乃至終極冷卻方法。作為高熱導率流動工質,液態金屬熱導率為水的60倍左右,且從室溫至2000°C均能保持液相,這使其擁有優異的換熱能力。這種全新一代超高熱流密度熱管理技術(圖2),在技術理念上打破了傳統模式。此前,工業界數十年來主要沿用空冷、水冷及熱管散熱,但技術趨于瓶頸。

圖2用于芯片冷卻的四代典型冷卻技術

基于液態金屬卓越的冷卻特性,學術界發展出一系列變革性散熱技術和裝備,在超大功率或高熱流密度電子芯片、光電器件以及國防安全領域的極端散熱上(如激光、微波、雷達、衛星、導彈、預警系統、航空航天等)已顯示關鍵價值,相應技術還被拓展到消費電子、廢熱發電、能量捕獲與儲存、智能電網、低成本制氫、光伏發電、高性能電池及熱電轉換等廣闊領域。2010-2011前后,中國研究小組的工作入選美國機械工程師學會會刊《電子封裝學報》年度唯一最佳論文獎,液態金屬先進冷卻漸入業界視野。無獨有偶的是,由于液態金屬冷卻技術顯著的科學前瞻性和變革性,美國國家宇航局于2014年將其列為面向未來的前沿技術。

四、液態金屬電子墨水的出現催生個性化電子制造技術

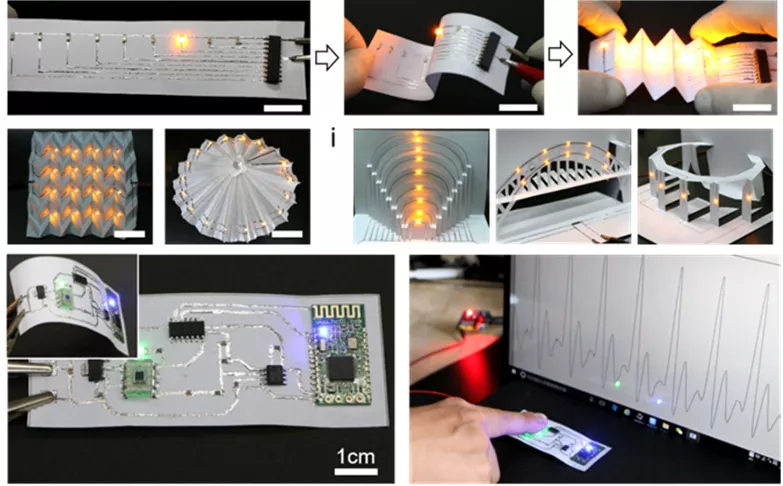

電子器件是現代文明的基石,代表一個國家的制造水平。眾所周知,傳統的電子制造工藝繁多,涉及從基底材料制備,到形成互連所需的薄膜沉積、刻蝕、封裝等環節,需消耗大量原料、水、氣及能源。為改變這一現狀,中國團隊首次提出了不同于傳統的液態金屬印刷電子學思想[4],其墨水為液態金屬,通過印刷方式在各種柔性或剛性基材上直接制造出目標電路、元器件、集成電路乃至終端功能器件(圖3),這一突破被認為有望改變傳統電子及集成電路制造規則,業界對此作出評論:“找到室溫下直接制造電子的方法,就意味著打開了極為廣闊的應用領域乃至通過家用打印機制造電子器件的大門”。當前,液態金屬柔性電子制造技術已發展到超快水平,利用被命名為智慧印刷的技術和裝備,在數秒內即可打印出A4紙大小的高精度復雜電路,速度遠遠超過迄今已發展的各類先進電子加工技術。總的說來,液態金屬印刷這種所見即所得的電子直寫模式,打破了個人電子制造技術的瓶頸和壁壘,使得在低成本下快速、隨意地制作電子電路特別是柔性電子器件成為現實,標志著電子制造正逐步走向平民化。未來,人類社會將會迎來一個全新的個性化電子制造時代。

圖3基于液態金屬打印技術實現的導電圖案與功能應用電子

在核心裝備發展方面,我國團隊研發出世界首臺液態金屬桌面電子電路打印機,成果入圍“2014兩院院士評選中國十大科技進展新聞”,2015年入圍素有全球科技創新奧斯卡之稱的R&D100 Award Finalist,2016年入選美國《PopularScience》中文版評選的2016年度全球100項最佳科技創新獎,榮獲2015年中國國際高新技術成果交易會“優秀產品獎”等。此外,通過揭示金屬流體與不同基底間潤濕特性的調控機制,中國團隊還首次提出并證實了可在任意固體表面和材質上直接制造電子電路的打印技術,并研制出了具有普適意義的液態金屬噴墨打印機,從而使得“樹葉也可變身電路板”,美國麻省理工《技術評論》專門就此撰寫專題文章指出:“該技術如此快捷,沒有理由懷疑其將很快進入市場”;業界對此作出的結論是,“圍繞在不同表面打印電路的競賽可以結束了”。

值得指出的是,美國國防部在2015年9月啟動了一項名為“混合柔性電子”的龐大研發計劃,并為此投入資金高達1.7億美金。作為代表團隊之一,其空軍研發機構還展示了采用鎵銦錫合金制成的柔性天線。與之相比,我國實驗室的工作則超前了許多,且較早實現了在商品化方面的成功應用,推動了新興工業的發展。

在二維制造之外,中國團隊同樣于全球率先提出并證實了系列液態金屬3D打印的基礎技術思想[5],并研制出相應裝備。特別是,針對傳統3D打印難以兼顧金屬及普通墨水在熔點上的巨大差異,因而難以實現耦合打印并組裝的不足,他們還探索了不同功能材料的相容性和可同時打印性,由此發展出旨在直接制造終端功能器件的3D機電混合打印技術,證實了采用低熔點金屬墨水(用作制造電子部件)和非金屬墨水(用作制造支撐或絕緣封裝基底以及半導體功能單元)交替打印和組裝功能器件的可行性。上述工作開啟了一條混合打印的新方向,讓終端功能器件的全程自動制造與組裝成為可能。

當前,全球在液態金屬增材制造領域的研究已然風生水起,展示出一個極具活力和發展前景的新興科技前沿。以低熔點液態金屬為基礎墨水的打印技術,突破了傳統金屬材料的形態和高溫限制,實現了常溫下功能器件的完整制造,有助于發揮打印方式在智能生產和靈巧制造領域的作用,繼而促成生產方式的變革。在“大眾創業,萬眾創新”的巨大需求下,這些適用于各種維度和物質表面的變革性電子器件快速制造技術,將為千千萬萬的創客提供頗具個性化的制造工具和手段。

五、液態金屬獨到屬性打破傳統生物醫療模式

“天生我材必有用”,液態金屬無疑也是優異的生物材料。在生物醫學與健康技術領域,獨特的液態金屬同樣為此帶來重大變革,促成了一個全新的生物材料學領域乃至醫療技術體系的創建[6]。如下僅舉數例。

(1) 液態金屬神經連接與修復技術

眾所周知,神經網絡遍布于人體全身,因而神經損傷與斷裂在醫學上極為普遍。據統計,有多達100種以上的因素均可造成神經破損。生理學上,神經再生是一個極為緩慢的過程,有時甚至需要長達數年的時間才能恢復切斷神經末梢的互連。因此,盡管神經損傷一定程度上可通過某種手術或物理方式加以治療,然而神經纖維一旦被徹底切斷或破壞,唯一的希望只能是將這些分隔的末梢盡快連通。這是因為,神經信號一旦持續中斷,患者對應的肌肉功能即會隨之減退、萎縮,直至造成永久性的功能缺失乃至截癱。當前,治療周圍神經損傷的“金標準”在于自體神經移植,但卻受到供區神經來源不足、供區神經功能喪失,以及供區神經結構和尺寸不匹配等限制。因此,尋找合適的神經移植替代物長期以來成為神經修復領域中的重大挑戰。近年來,顯微外科和納米材料學的發展為斷裂神經修復帶來了新希望,但仍受到諸如導通能力不足,神經功能恢復不暢等制約。

迄今,臨床醫學上逐步得到廣泛認同的是,如能將恢復期的肌肉神經信號持續高效地傳達至目標,則將大大加速神經的修復過程并促成其保持原有功能。而神經功能主要是通過電信號的傳輸和響應來實現的。正是出于這一考慮,中國學者首次提出了具有突破性意義的液態金屬神經連接與修復技術,旨在迅速建立切斷神經之間的信號通路及生長空間,從而提高神經再生效率并降低肌肉功能喪失的風險,其先期性各類動物離體和在體實驗,證實了以液態金屬作為高傳導性神經信號通路的可行性。通過建立牛蛙腓腸肌模型,采用液態金屬連接剪斷的神經組織,借助微弱電刺激試驗探明了液態金屬神經傳導的優勢。與此同時,由于液態金屬在X射線下具有很強的顯影性,因而在完成神經修復之后很容易通過注射器取出體外,可避免復雜的二次手術。這一方法為神經連接與修復這一世界性醫學難題的解決開辟了全新方向,相應工作迅速被國際上諸多科學新聞雜志和專業媒介如麻省理工技術評論、新科學家、今日物理、新聞周刊、每日郵報、發現、極客、福克斯新聞等專題報道和評介,被認為是“令人震驚的醫學突破”。甚至,借助神經調控,試驗已證實可使業已死亡的動物也能如同活體般運動起來。相應努力展示了新技術的發展前景,可望催生出機器與人體復合的腦機借口技術。

(2)可實現高清晰血管網絡成像的液態金屬造影術

醫學上,血管網絡作為遍布全身的血液循環通道,其尺寸大小、空間分布及走向等對機體代謝、營養和藥物的輸運至關重要,同時血管自身也面臨著諸多病變威脅,無論在健康檢測還是疾病診治中,細微血管的異常生長與變化均是衡量病理狀況與疾病發生發展的重要指標。為此,獲取高質量的血管圖像具有十分重要的醫學生理學意義。

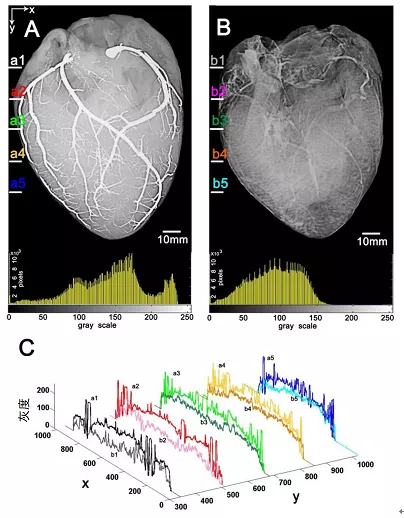

針對這一關鍵需求,中國實驗室提出并成功證實了有別于傳統的液態金屬血管造影方法的高效性。研究表明,以鎵為代表的一系列合金材料在室溫下呈液態,可在不破壞組織結構的情況下灌注到血管網絡中,同時其自身擁有的高密度會對X射線造成很強的吸收作用,因而在X光拍攝或CT掃描中,充填有液態金屬的血管會與周圍組織形成鮮明對比,由此達到優異的成像效果,而液態金屬的流動性和順應性甚至可以讓極細微的毛細血管也能在圖像中以高清晰度的方式顯現出來。實驗發現,當將室溫液態金屬鎵分別灌注到離體豬的心臟冠狀動脈以及腎臟動脈中時,重建出的血管網絡異常清晰,造影效果遠優于臨床上常用的碘海醇增敏劑,圖像對比度呈數量級提升(圖4),揭示的血管細節更加豐富,且造影效果不會如傳統增敏劑那樣隨時間逐步衰減。

上述工作在國際上引起較大反響,業界紛紛以“第一張灌注液態金屬的心臟圖像”等為題對這一工作進行了深度報道,認為新技術提供了“前所未有的細節”、“采用相對簡潔的方法解決了無比復雜的問題”、“這一有望顯著提升器官3D成像的工作令人印象深刻”,并指出其進一步發展將可能“革新我們對于自身的認識”。迄今,這項原理獨特的血管成像方法為國內外廣泛討論,相應技術為生理學、病理學研究提供了一種軟成像工具,對于探索有關動物器官的復雜血管微細結構尤有價值,比如研究腫瘤血管的生長規律,以非破壞方式快速重建虛擬人或動物的血管網絡數據等。值得一提的是,這一基礎方法也并不僅限于血管成像,同樣的原理在其他科學或工程學中涉及到的微/納米管道三維重建過程中也有較好的應用前景,在影像儀器分辨率足夠的前提下,可以獲得較高的成像精度,甚至達到納米量級。

值得一提的是,在以上研究的基礎上,學術界還進一步提出嶄新概念的液態金屬栓塞劑,借助液態金屬優良的充填性,可建立起用以阻塞血管營養輸運進而誘發病灶凋亡的腫瘤診療一體化技術,整個過程在影像設備引導下以血管微穿刺方式進行。形象的說,這是一種旨在餓死目標腫瘤的醫學新途徑,值得進一步探索。

圖4 液態金屬高分辨血管造影術。鎵造影劑(A)與傳統碘海醇造影劑(B)的豬心臟冠狀動脈毛細管成像情況對比及灰度差(C)。

(3) 層出不窮、腦洞大開的液態金屬生物醫學技術正紛至沓來

為快速修復受損骨骼,中國團隊基于液態金屬的流體規律和液固相變特性,提出了注射金屬骨骼的理念和技術,可實現高度微創的原位重建骨骼;同時,從液態金屬易于實現固液轉化的角度,還可構建剛柔相濟的液態金屬外骨骼技術。而從液態金屬電學特性出發,中國學者則提出了注射電子學思想及植入式醫療器械在體3D打印技術。這些有如科幻電影中那樣的金剛狼技術,正在成為現實中可望出現的應用。

此外,通過解決黏附性問題,學術界相應發展了液態金屬皮膚電子技術。皮膚電子學是正在興起的柔性電子應用領域,但已有方法通常無法直接在皮膚上制作電子器件。通過液態金屬模板噴印技術,可在皮膚上快速構建用以檢測生理信號的元件;該技術已被證實可用于皮膚黑色素瘤的低頻低壓電學治療。特殊設計的液態金屬皮膚涂層還可結合更多外場如近紅外激光,實現皮膚腫瘤的高效消融治療。

需要指出的是,一些液態金屬具有強烈的化學反應活性,此類特性同樣也可充分加以利用。比如,近年來出現的一種非傳統型堿金屬流體腫瘤消融治療技術,其原理正是利用堿金屬流體制劑與水接觸時發生的強烈放熱反應實現腫瘤高溫消融治療,該方法可確保高強度熱量只在目標部位釋放。這種類似于傳統打針吃藥的醫學模式,使得腫瘤高溫熱化學消融治療真正實現了微創,業界為此將其譽為“一個化學常識引發的顛覆性腫瘤治療方法”。

六、液態金屬的材料多能性促成《終結者》可變形機器人的研制

長期以來,實現可在不同形態之間自由轉換的可變形柔性智能機器,以執行常規技術難以完成的更為特殊高級的任務,一直是全球科學界與工程界的重大挑戰,相應研究在軍事、民用、醫療與科學探索中極具重大理論意義和應用前景。比如,在抗震救災或軍事行動中,此類機器人應能根據需要適時變形,以穿過狹小的通道、門縫乃至散布于建筑物中的空隙,之后再重新恢復原形并繼續執行任務。事實上,在醫學實踐中,研制可沿血管包括人體腔道自由運動,以承擔各種在體醫學服務的柔性機器人,早已成為非常現實的科學目標。顯然,在最為高級的機器人中,具備可變形性和柔性特征是極為關鍵的一環。美國國防先進技術研究署、軍隊研究辦公署等就曾為此啟動了有關項目,旨在尋找可改變材料形狀的技術,以構建出對應的機器人設計藍圖。業界普遍認為,一旦這樣的技術得以實現,其對人類活動所作出的貢獻,將遠遠超過現有的機器人。不過,由于受到來自材料特別是技術理念的限制,有關研究尚處于積極的推進之中。

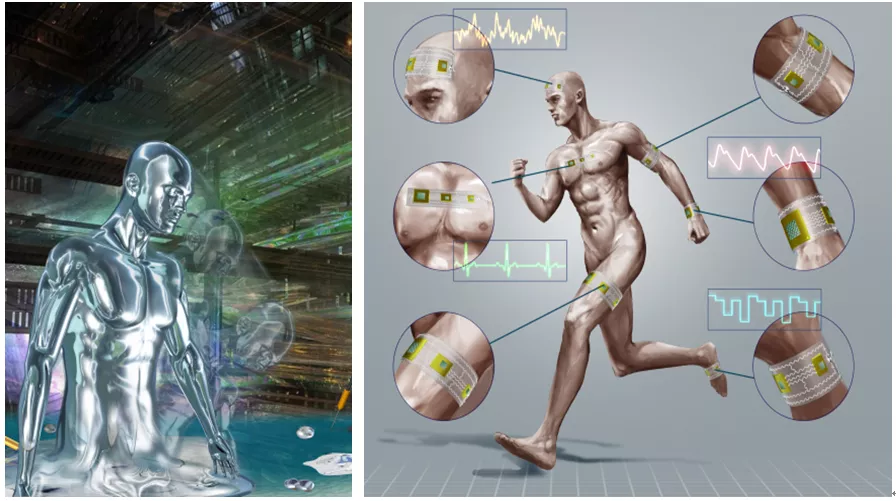

近年來,中國團隊從全新途徑出發,開創性提出了突破傳統技術理念的液態金屬軟體機器人思想[7],從材料、器件到系統等方面逐步構建出相應的理論與技術體系。比如,若采用空間架構的電極控制,可望將各種智能液體金屬單元擴展到三維,以組裝出具有特殊造型和可編程能力的仿生物或人形機器(圖5);甚至,在外太空探索中的微重力或無重力環境下,也可發展對應的機器來執行相應任務。由于顯著的科學突破性,有關發現引發全球范圍持續廣泛反響,被認為預示著軟體機器人的新時代,液態金屬機器人被列為國際機器人領域最具發展潛力的十大方向之一。迄今,機器人大多仍以一種剛體機器的形式發揮作用,這與自然界中人或動物有著平滑柔軟的外表以及無縫連接方式完全不同。液態金屬機器的問世引申出了全新的可變形機器概念,將顯著提速柔性智能機器人的研制進程。

圖5 構想中的液態金屬機器人以及各種已趨現實的液態金屬傳感器

值得一提的是,在液態金屬機器人發展道路上,最令人震驚的莫過于自驅動液態金屬機器效應的發現,此項工作首次揭示出自然界一種異常獨特的現象和機制,即液態金屬可在吞食少量物質后以可變形機器形態長時間高速運動,從而實現無需外部電力的自主運動,這為研制實用化智能馬達、血管機器人、流體泵送系統、柔性執行器乃至更為復雜的液態金屬機器人奠定了理論和技術基礎。試驗發現,置于電解液中的鎵基液態合金可通過“攝入”鋁作為食物或燃料提供能量,實現高速、高效的長時運轉,一小片鋁即可驅動直徑約5 mm的液態金屬球實現長達1個多小時的持續運動,速度高達5cm/s。這種柔性機器既可在自由空間運動,又能于各種結構槽道中蜿蜒前行;令人驚訝的是,它還可隨沿程槽道的寬窄自行作出變形調整,遇到拐彎時則有所停頓,好似略作思索后繼續行進,整個過程像極了科幻電影中的終結者機器人現身一般。應該說,液態金屬機器一系列非同尋常的習性已相當接近一些自然界簡單的軟體生物,比如:能“吃”食物(燃料),自主運動,可變形,具備一定代謝功能(化學反應),因此作者們將其命名為液態金屬軟體動物。這一人工機器的發明同時也引申出“如何定義生命”的問題。

上述發現一經發布,短時間內即引發全球范圍內眾多科學雜志、專業網站和新聞媒體的高度重視和熱烈討論。New Scientist在第一時間以文章和精心制作的視頻進行了報道,指出“液態金屬朝可變形機器人邁進一步”,“將成為今后電影中人工生命的種子”;Nature雜志在其研究亮點欄目以“液態金屬馬達靠自身運動”為題進行了報道;Nature Materials則以亮點文章“液態金屬自驅動液滴”對此進行了評介;Science網站發布觀察文章和視頻:“可變形金屬馬達擁有一系列用途”;路透社記者專程到中國實驗室進行實地拍攝和采訪。眾多報道此項工作的科學雜志或專業網站故事還有諸如:物理學家組織網站“可在液體中自行驅動的可變形液態金屬”;化學和工程新聞C&EN“旋轉的液態金屬馬達”;UncoverCalifornia“世界首個液態金屬機器人”;Siliconrepublic“首個終結者型液態馬達問世,具無限潛力”;鏡報mirror:“真實的終結者1000液態金屬馬達”;PopularScience:“終結者智能液態金屬或為新一輪軍備競賽的第一步”;Space Daily等:“液態金屬機器人幾乎已在這兒,并且他們由中國制造”;Popular Mechanics:“終結者1000機器人或許就由這種自主行走的液態金屬制成”;更多網站則紛紛展望了這一開創性發現在機器人、藥物遞送、血管和環境監測等方面的應用前景,認為“機器人工業正邁向不可思議的突破”,“顯然是巨大的第一步”,“這是許多潛在商業用途的源泉,對于世界各國的工業界和政府會有巨大的興趣”。

總的說來,液態金屬機器的問世引申出了全新的可變形機器概念,將顯著提速柔性智能機器的研制進程。當前,全球圍繞先進機器人的研發活動正處于如火如荼的階段,比如,美國國家自然科學基金會僅在2017年設立的單項軟體機器人項目經費就高達2600萬美元。不難預想,若能充分發揮液態金屬所展示出的各種巨大優勢和潛力,并結合相關技術,將引發諸多超越傳統的機器變革。

七、迎接即將到來的液態金屬時代

總的說來,作為新興的功能物質,液態金屬及其衍生材料種類眾多且在不斷增長中,它們擁有許多常規材料不易具備的屬性,蘊藏著諸多以往從未被認識的新奇物理化學特性,這為大量科學與技術探索提供了豐饒的研究空間。由于自身顯著的多學科交叉特點,液態金屬物質科學可以說已滲透到幾乎所有自然科學與工程技術領域,甚至人文學科、文化創意、科幻影視行業。隨著液態金屬各種物質特性不斷被認識以及新材料的持續創制,還將開啟更多科學與應用大門,人類將會迎來一個液態金屬研究與應用大爆發的時代。

值得一提的是,常溫液態金屬系中國在開創性基礎發現與技術突破方面均處于顯著優勢的高新科技領域。種種跡象表明,在持續取得基礎突破的同時,一個發端于中國的全新工業已然崛起。若能充分把握這一領域所賦予的歷史機遇,我國可望對人類物質文明的推進作出自己應有的關鍵性貢獻。近期,我們還欣喜的看到,全球范圍內眾多實驗室紛紛涌入液態金屬研究,這可從大量論文在短時間內的井噴式爆發看出,相信未來這一領域一定會精彩頻出。當然,也應意識到,與液態金屬自身巨大的發展空間相比,國內外前期業已開展的研究和應用尚屬有限,僅僅處于早期。整個液態金屬物質科學創新的大幕才剛剛拉開,這一領域蘊藏著的無限可能及無盡的前沿,呼喚著人類永無止境的追求和持續不斷的探索。

總的說來,以物質、能量、生物、信息為承載特征的液態金屬物質科學,堪稱催生突破性發現和技術變革的科技航母。“一類材料,一個時代”,液態金屬作為一大類特殊物質,已展示出引領和開拓未來科技的特質,正為有關領域的變革創造機遇。

讓我們以更加積極進取的姿態去迎接液態金屬時代的到來!

參考文獻

1. 劉靜,液態金屬物質科學基礎現象與效應,上海:上海科學技術出版社,2019.

2. 劉靜,楊應寶,鄧中山,中國液態金屬工業發展戰略研究報告,昆明:云南科技出版社,2018.

3. 劉靜,微米/納米尺度傳熱學,北京:科學出版社, 2001.

4. 劉靜,王倩,液態金屬印刷電子學,上海:上海科學技術出版社,2019.

5. 劉靜,王磊,液態金屬3D打印技術:原理及應用,上海:上海科學技術出版社,2019.

6. J. Liu, L. Yi, Liquid Metal Biomaterials:Principles and Applications, Singapore: Springer, 2018.

7. J. Liu, L. Sheng, Z. Z. He, Liquid MetalSoft Machines: Principles and Applications, Singapore: Springer, 2018.

中國科學技術大學出版社

地址:安徽省合肥市金寨路70號 郵政編碼:230022

高等教育分社:楊振寧 yangzhn@ustc.edu.cn 0551-63607216

內容簡介

我國高新技術產業發展面臨的“卡脖子”問題,很多就卡在材料方面。新材料產業是制造強國的基礎,是高新技術產業發展的基石和先導。為了普及材料知識,吸引青少年投身于材料研究,促使我國關鍵材料“卡脖子”問題盡快解決,中國材料研究學會特意組織了一批院士和材料專家,甄選部分對我國發展至關重要的前沿新材料進行介紹。《走近前沿新材料(1)/前沿科學普及叢書·新材料科普叢書》涵蓋了20種新的前沿新材料領域新名詞,主要包括信息仿生材料、納米材料、醫用材料、能源材料。所選內容既有我國已經取得的一批性技術成果,也努力將前沿材料、先進材料優勢的智力資源不斷引入國內,助力推動我國材料研究和產業快速發展。每一種材料的科普內容獨立成文,深入淺出地闡釋了新材料的源起、范疇、定義和應用領域,并配有引人入勝的小故事和原創圖片,讓廣大讀者特別是中小學生更好地學習和了解前沿新材料。

目 錄

200歲的“熱電少年”——探秘熱電材料的前世今生

超材料——真的能讓你來無影去無蹤嗎?

當代“魯班”的故事——揭秘道法自然的仿生材料

常溫液態金屬——自然界精靈般的材料

芯片材料——信息時代強有力的“心”

微納機器人——于細微處見神奇

操縱光子的神奇材料——光子晶體

透明膠帶中誕生的諾貝爾獎——奇妙的二維材料

納米世界的碳材料——碳納米管

石墨烯的“前世今生”

從活字印刷到納米印刷

從哈利·波特的“復活石”到機體修復的再生醫學材料

救死扶傷的神奇玻璃一生物活性玻璃

人類的健康衛士——生物醫用材料

可逆的“光合作用”——神奇的光催化

環境凈化之必殺利器——催化劑

質子交換膜——神奇的質子導電“高速公路”

合金材料界“新秀”——高嫡合金

會變色的纖維

光熱轉換—架起太陽與能源危機的橋梁

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

相關文章

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414

點擊排行

PPT新聞

“海洋金屬”——鈦合金在艦船的

點擊數:7297

腐蝕與“海上絲綢之路”

點擊數:5873