11月6日,哈爾濱迎來了突如其來的雪。那些柳絮般的雪花,紛紛揚揚地飄灑在空中,瞬間被狂風卷起,形成了一道堅實的白網,讓人有一種窒息的錯覺。然而,這種冷峻的氣息并沒有降臨到哈爾濱工業大學的師生們身上。他們穿著單衣,從容地穿梭在學校溫暖的走廊中。在這五分鐘的步行路程中,他們甚至還有閑暇品嘗著雪糕,欣賞窗外茫茫的雪景。

圖 | 哈工大的暖廊四季如春

在向來以“規格嚴格,功夫到家”著稱的哈工大,出現了一個如詩如畫的場景——“雨雪從容,四季如春”。想象一下,在這座充滿剛毅與嚴謹的校園內,溫柔而宜人的氣候成了主角。哈工大就像一座暖廊,它以堅硬的外殼抵御著凜冽的風雪,而其內部卻充滿了溫暖洋溢的氣息。 在這座暖廊里,學子們得以在冰天雪地中尋求庇護,感受那份來自學府的關懷與庇護。而哈工大也如同一位守衛者,它不僅守護著莘莘學子的夢想與未來,還守衛著萬里江山的煙火人間。 窗外風雪紛飛,而暖廊內卻一路暢通無阻,直抵哈工大的主樓。左右兩側的配樓嚴格對稱,中央的高樓則猶如一座高聳入云的豐碑,這是一棟鮮明而獨特的斯大林式建筑,屹立在風雪之中,訴說著哈工大的輝煌與榮耀。

圖 | 哈工大主樓

"哈工大的校園,仿佛是一座迷人的蘇聯風情博物館,不僅因為這里坐落在充滿俄式風情的哈爾濱市,更因為在上世紀50年代,它曾作為新中國學習蘇聯高等教育的典范,引領著時代的潮流。在那個充滿激情與奉獻的年代,八百多名青年才俊從全國各地齊聚哈工大,組成了一支平均年齡僅為27.5歲的教師隊伍。他們以卓越的才華和無私的奉獻,創辦了24個全新的專業,為新中國的工業化建設提供了強有力的支持,成為了哈工大歷史上永不磨滅的‘八百壯士’。嚴謹務實的俄式教育原則在這里得到了積淀,并在潛移默化中塑造了哈工大人的‘規格嚴格,功夫到家’的精神風貌。"

圖 | 哈工大校訓石

在過去的歲月里,哈爾濱工業大學一直被譽為"工程師的搖籃",同時也是全國重點大學中首批被確定的京外高校。自那時以來,哈工大始終保持著強大的競爭力,一直位列國家重點建設高校名單之中。它不僅成功入選了"211工程"、"985工程"和"雙一流"建設A類高校,而且在新一輪的"雙一流"建設名單中,有8個學科光榮上榜。 現在,哈工大的招生規模已經擴大到了4165人。最近,冷勁松教授、劉宏教授和梅洪元教授分別當選為中國科學院院士和中國工程院院士,這標志著哈工大在科研實力上又取得了重大的突破。與此同時,這支教師隊伍已經成為了包含39位兩院院士(含雙聘)和381位國家級高層次人才在內的新一代"八百壯士"。 一直以來,"規格"和"功夫"是哈工大人堅守的底線,這也成為了他們的精神內核。在校園里流傳著一句硬核口號:"規格嚴格,不讓及格;功夫到家,不行回家",這體現了哈工大對學術的高標準和對學生的嚴格要求。 哈工大的硬核特質無疑是最為鮮明的標簽之一,這也反映在其校內的建筑和笑話之中。例如,正心、誠意教學樓最初被命名為47553樓和11885樓,這些看似神秘的數字實際上只是建筑面積。這種硬核特質也體現了一種最為樸實的浪漫,例如在今年的錄取通知書中,哈工大為新生準備了一張"HIT"書簽,書簽表面是一種可以登上火星的"超級涂層",哈工大通過這種方式將宇宙微縮,遞給了學生。

圖 | 哈工大送給學生一份“超級涂層”

這份跨越千山萬水的浪漫,同樣出現在威海和深圳的斯大林式建筑中。哈工大的一校三區,早已證明其將目光投向全國的雄心壯志。威海校區面朝大海,孕育出極具地方特色的海洋專業;而深圳校區則依托其區位優勢,匯聚了包括環境、控制和機械3類A+學科在內的14門A類學科。

圖 | 哈工大深圳校區

2021年,哈工大開啟一校三區流動培養,在威海看過潮起潮落,吃過深圳的鮮嫩荔枝,再回到哈爾濱,一伸手,就能觸摸到紛飛的雪花。

夜空中有顆星

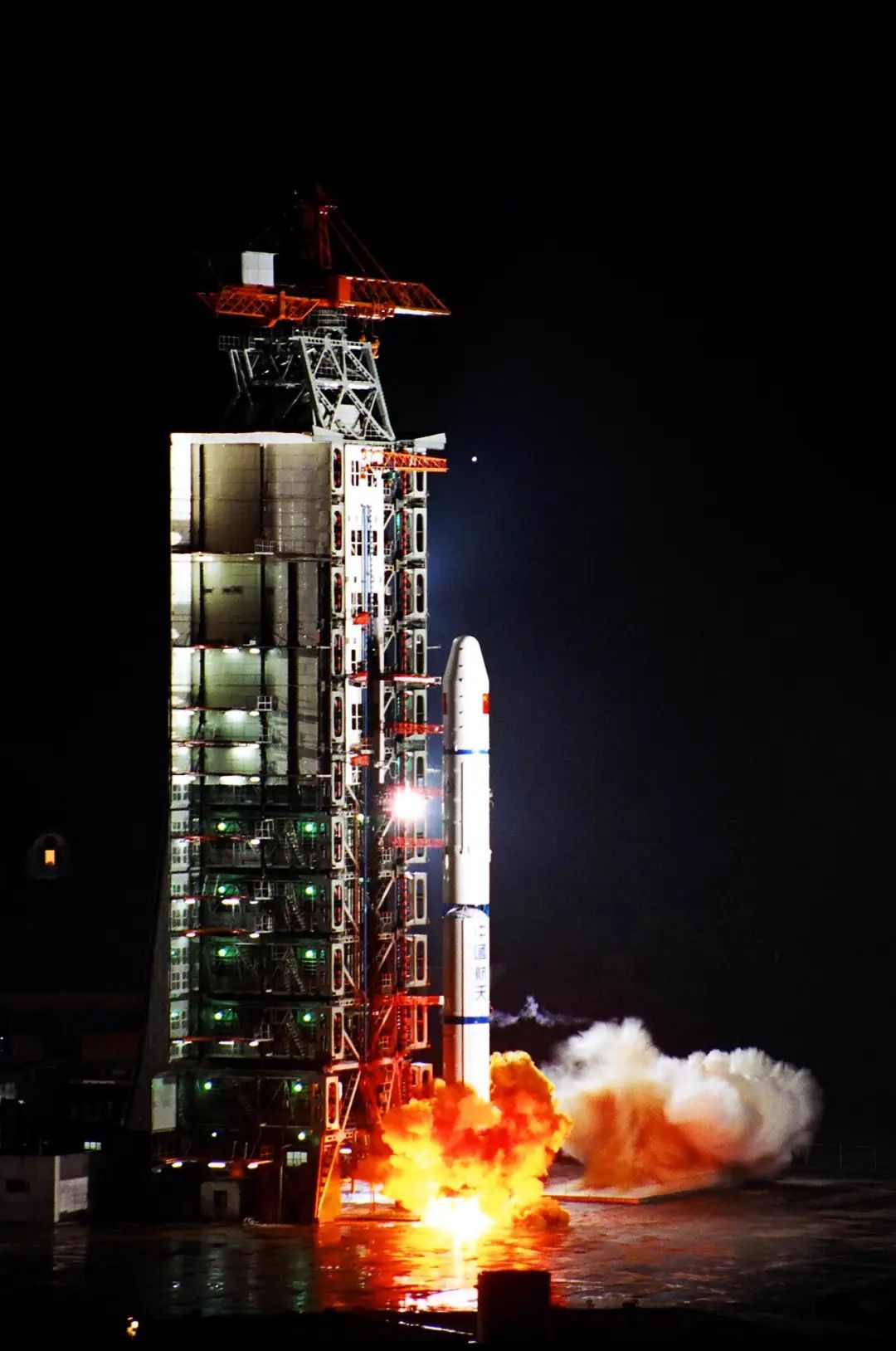

雪花打著旋兒落在哈工大“臥震蒼穹”廣場展放的長征一號運載火箭實物上,轉瞬間就消失不見了,仿佛這枚火箭發射時的火焰仍在燃燒。

圖 | 哈工大校園內的真火箭

"在浩瀚無垠的宇宙中,隱藏著許多未知的秘密,這是哈爾濱工業大學(哈工大)一直以來的探索目標。1958年,基于鄧小平同志提出的“哈工大要搞尖端”,學校開始了從“民用向軍用”的轉變,成為著名的“國防七子”之一。從此,中國航天的每一步成功都離不開哈工大的貢獻。 中國第一顆人造衛星“東方紅一號”的技術總負責人是哈工大校友孫家棟。此外,中國高校第一個航天學院在哈工大成立,成為學校的重要核心。在神舟號系列飛船與天宮空間站成功“牽手”的背后,哈工大實現了國際首次機械臂人機協同在軌維修技術試驗。 哈工大不僅在中國的航天事業中發揮了重要作用,也為國際航天事業做出了貢獻。他們的科學家們不斷探索新的科技前沿,為人類探索宇宙、認識宇宙提供了更多的智慧和力量。 在未來的日子里,哈工大將繼續致力于科技創新,為人類航天事業的發展貢獻更多的力量。讓我們一起期待著他們在宇宙探索中的更多精彩表現!"

圖 | 神舟載人飛船的對接模擬圖

在紀念我國首次載人飛行任務成功二十周年的日子里,神舟十七號成功發射,這一偉大成就的背后,有著哈工大500多名教師和技術人員的辛勤付出。從神舟到嫦娥,從長征到天宮,他們數百項研究成果鑄就了載人航天的輝煌。正是這些汗馬功勞,讓哈工大成為國內唯一獲得中國載人航天工程突出貢獻集體的大學。 與此同時,哈工大也從未忘記腳踏實地,他們以實際行動為祖國建設貢獻力量。2019年1月8日,北京人民大會堂內掌聲雷動,哈工大劉永坦院士榮獲國家最高科學技術獎,他的新體制雷達技術突破了黑暗與未知,為我國遼闊海域筑起了“海防長城”。 哈工大不僅在航天領域取得了舉世矚目的成就,他們在科研創新方面也從未停歇。劉永坦院士就是其中的佼佼者。他40多年堅持研發新體制雷達,以科技力量捍衛祖國的海疆安全。他的成就不僅是哈工大的驕傲,更是祖國的驕傲。 在這片遼闊的星空下,哈工大用他們的智慧與勤奮點亮了祖國科技的燈塔。他們的汗馬功勞將永載史冊,成為激勵我們不斷向前的力量。

圖 | 右一為劉永坦院士

"在祖國最需要的時刻,總會有哈工大身影的出現。他們不僅擔當起拉起港珠澳大橋的脊梁的重任,還為大興國際機場的航班起降保駕護航。更為令人驕傲的是,哈工大的專家們成功支撐起中國“天眼”的睜開,首次揭示艾滋病病毒感染因子的結構。在“十三五”期間,哈工大牽頭榮獲了22項國家科學技術獎,而在過去的10年間,累計有9項成果入選“中國高等學校十大科技進展”,其獨立完成成果數量位居全國高校之首。 在哈工大一校區的正門不遠處,有一個安靜的小廣場。廣場上矗立著一座低調的圓環,它見證了哈工大在中國“天眼”中所作出的杰出貢獻。為了表彰哈工大的卓越貢獻,國家天文臺向國際天文聯合會申請,將一顆新發現的小行星命名為“哈工大星”。這顆星星的存在,就像哈工大的精神一樣,永遠在祖國的天空中閃耀。

圖 | “哈工大星”

這是來自宇宙的浪漫,無論你站在哪里,一抬頭,哈工大永遠都在。

大學之大,何以為大

雪已經積了厚厚一層,哈工大教科書式專業打雪仗的雪合戰,時隔一年后又開賽了。打雪仗也要講究策略和團隊合作,在雪地上肆意奔跑的哈工大學子意氣風發。

圖 | 哈工大的雪合戰

他們在哈工大的日子,自由自在,無拘無束。2020年加入哈工大小衛星班的姜金圻,三年來親身體驗了真正的個性化教育。老師為每個學生量身打造課程,即使只有一個人選擇的專業,也會制定獨特的培養計劃。進入實驗室、發表SCI論文,姜金圻已經找到了自己要為之奮斗的方向。小衛星班是由院士領銜的哈工大特色班,此外還有永坦班、善義班、智能機器人班等。在這里,每個人都可以成為“學術大師、工程巨匠、業界領袖和治國棟梁”。

圖 | 哈工大學子

"你知道嗎?哈爾濱工業大學在建校103年的歷史中,已經孕育出115位兩院院士、165位大學書記和校長、142位省部級以上領導干部、51位共和國將軍、450余位航天國防總師。這些成就的背后,離不開那句學生時代的格言:“規格嚴格,功夫到家”。 如今,走進哈工大,你會在一塊特殊的工場中看到一群年輕的面孔。他們是在這里成立的全國首個學生納衛星研制工場中,平均年齡不到25歲的大學生。他們憑借著對航天科技的熱情和才華,成功研制出“龍江二號”衛星,并拍下了“迄今為止最棒的地月合影之一”。這不僅是對他們技術的肯定,更是對他們努力和熱情的最好回饋。 另外,哈工大首顆由高校學生自主設計、研制與管控的微納衛星“紫丁香二號”也成功入軌。這顆衛星的成功發射,再次證明了哈工大的人才實力和對科技創新的執著追求。 這些成就的背后,是哈工大一直秉持的嚴謹治學、精益求精的學術精神,以及對學生源源不斷的創新能力和探索精神的鼓勵。在哈工大,每一個學生都有機會實現自己的夢想,都有機會在這里創造奇跡。這就是哈工大的魅力所在。"

圖 | 第一顆由高校牽頭自主研制的小衛星

哈工大學子走出校園后,從機器人到VR、商業航天,他們又締造著中國科技創業的黃金年代。

大學之大,何以為大?哈工大用行動回答,懷天圓地方,察穹宇萬象,系家國,探千垣萬宿;立天下,自領銜擔綱。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414