當(dāng)你在購(gòu)買商品或服務(wù)時(shí),是否會(huì)因其不符合預(yù)期而留下差評(píng)?是否也曾在不滿情緒的驅(qū)使下,發(fā)表過較為激烈的評(píng)論?

近日,一名研究生因在知乎留言區(qū)匿名發(fā)表對(duì)“文科考研網(wǎng)”(下稱“文考網(wǎng)”)的負(fù)面評(píng)價(jià),而與另一名網(wǎng)友一同被該考研機(jī)構(gòu)訴至法院。法院認(rèn)定兩人的言論對(duì)“文考網(wǎng)”構(gòu)成名譽(yù)權(quán)侵權(quán),要求其在知乎顯著位置登載道歉聲明24小時(shí),并分別賠償考研機(jī)構(gòu)3272.5元。目前考研機(jī)構(gòu)和兩名被告均提出上訴。

微博熱搜截圖

為何用戶采用匿名評(píng)論也會(huì)被找出并起訴?負(fù)面評(píng)價(jià)與誹謗侮辱之間應(yīng)如何區(qū)分?因差評(píng)而被起訴判賠,商品或服務(wù)的評(píng)價(jià)系統(tǒng)是否還有意義?

有專家指出,案件中的被侵權(quán)方可以通過司法途徑要求平臺(tái)提供匿名發(fā)布者的個(gè)人信息。另有專家認(rèn)為,法院的判決并無問題,學(xué)員作為消費(fèi)者,對(duì)商家所提供的商品或服務(wù)進(jìn)行評(píng)價(jià)是其行使法定權(quán)利的表現(xiàn),但行使這一權(quán)利應(yīng)當(dāng)具有合理的界限,不能存在侮辱或誹謗的情況。

1 研究生知乎留差評(píng)被考研機(jī)構(gòu)起訴并判賠

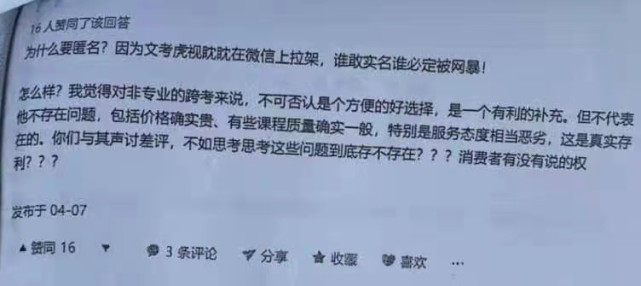

近日,一條“研究生網(wǎng)上留言差評(píng)遭考研機(jī)構(gòu)起訴”的新聞登上熱搜。據(jù)澎湃新聞報(bào)道,2020年2月,張銘(化名)購(gòu)買了文考網(wǎng)的考研復(fù)試培訓(xùn)班,在課程結(jié)束后認(rèn)為體驗(yàn)感不佳,便在知乎“文考網(wǎng)怎么樣”的話題下匿名發(fā)布了“……因?yàn)槲目蓟⒁曧耥裨谖⑿派侠埽l(shuí)敢實(shí)名誰(shuí)必定被網(wǎng)暴……”等評(píng)論。

張銘購(gòu)買課程的截圖,源自澎湃新聞

據(jù)報(bào)道,張銘如此評(píng)價(jià),除了認(rèn)為教學(xué)內(nèi)容“用處不大”,還因其多次看到文考網(wǎng)工作人員把給負(fù)面評(píng)價(jià)的學(xué)員微信賬號(hào)和聊天內(nèi)容公布在微信群等地方,認(rèn)為這些學(xué)員或因此遭受網(wǎng)絡(luò)暴力。截至2020年10月,張銘的評(píng)論獲得了16個(gè)點(diǎn)贊,3個(gè)評(píng)論,并在2021年1月以侵犯企業(yè)的權(quán)益為由被知乎刪除。

疑有考生在微信群里稱“文考垃圾”,圖源自澎湃新聞

“小文客服”疑將某學(xué)員微信賬號(hào)、聊天記錄公開在某500人微信群內(nèi),圖源自澎湃新聞

去年9月,張銘收到來賓市興賓區(qū)人民法院的傳票和起訴狀,與他一同被告上法庭的還有另一名網(wǎng)友“馬倩”以及知乎。“馬倩”因?qū)ξ目季W(wǎng)的評(píng)價(jià)中帶有“爛”“白給都不要”“惡心”等措辭而被起訴。然其辯稱該賬號(hào)是多年前在朋友指導(dǎo)下開辦,自己一直未使用過,對(duì)上述言論毫不知情,認(rèn)為系他人冒用。

不僅如此,由于文考網(wǎng)認(rèn)為多名匿名用戶在知乎上發(fā)表類似言論,將知乎也告上法庭。不過,在知乎刪除相關(guān)言論后,就放棄了對(duì)其的訴訟請(qǐng)求。

法院一審認(rèn)定張銘和“馬倩”的言論中部分用詞系侮辱或誹謗原告,構(gòu)成名譽(yù)權(quán)侵權(quán),判處兩被告在知乎網(wǎng)顯著位置持續(xù)登載致歉聲明24小時(shí),向原告賠禮道歉;分別向文考網(wǎng)賠償經(jīng)濟(jì)損失2500元;分別賠償原告為制止侵權(quán)行為的開支772.5元。目前原告文考網(wǎng)及被告二人均提出上訴。

在報(bào)道發(fā)出后,文考網(wǎng)官方微博發(fā)文稱澎湃新聞的標(biāo)題“誤導(dǎo)讀者”,并關(guān)閉評(píng)論區(qū)。同日,文考網(wǎng)一名負(fù)責(zé)人回應(yīng)稱,被告張銘在知乎留言區(qū)的評(píng)論是誹謗,“無中生有,并不是基于消費(fèi)者的個(gè)人體驗(yàn)”,同時(shí)表示張銘在課程中途并未反饋過不滿。

此外,負(fù)責(zé)人還否認(rèn)了曾公布給文考網(wǎng)負(fù)面評(píng)價(jià)的考生的微信賬號(hào)、聊天記錄等,并表示如果學(xué)員給好評(píng),文考網(wǎng)會(huì)免費(fèi)贈(zèng)與一些資料、服務(wù)等。

2 為何匿名評(píng)價(jià)仍被找出?

“匿名評(píng)價(jià)還會(huì)被起訴,那匿名有什么意義”“原來匿名和不匿名沒有任何區(qū)別”“知乎算侵犯隱私權(quán)嗎”……報(bào)道一出便引發(fā)了廣泛關(guān)注。不少網(wǎng)友質(zhì)疑,張銘和“馬倩”的真實(shí)身份是如何被查出的?如果是知乎提供了匿名用戶個(gè)人信息,這樣的做法是否符合法律要求?

南都·隱私護(hù)衛(wèi)隊(duì)在微博、投訴平臺(tái)上以“匿名”“差評(píng)”“騷擾”等為關(guān)鍵詞搜索發(fā)現(xiàn),消費(fèi)者匿名差評(píng)卻仍被商家找到并騷擾的情況并不鮮見。

這些消費(fèi)者的經(jīng)歷大致相同。他們采用平臺(tái)提供的匿名評(píng)價(jià)系統(tǒng)給出中評(píng)或差評(píng),后被商家找到并通過電話、短信等方式進(jìn)行騷擾,輕則要求撤銷差評(píng),提供后續(xù)解決方案,嚴(yán)重的甚至?xí){、恐嚇消費(fèi)者。

“匿名并不是為了保護(hù)誰(shuí)。”談及網(wǎng)友對(duì)匿名機(jī)制的質(zhì)疑,北京網(wǎng)絡(luò)行業(yè)協(xié)會(huì)法律委員會(huì)副主任王琮瑋直言,采用匿名形式并不意味著能脫離法律監(jiān)管,互聯(lián)網(wǎng)不是“法外之地”,網(wǎng)民在互聯(lián)網(wǎng)中的所有言行都要符合法律規(guī)定,只有用戶涉嫌違法犯罪時(shí)才會(huì)被要求提供真實(shí)的身份信息。

《最高人民法院關(guān)于審理利用信息網(wǎng)絡(luò)侵害人身權(quán)益民事糾紛案件適用法律若干問題的規(guī)定》規(guī)定,原告起訴網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者,網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者以涉嫌侵權(quán)的信息系網(wǎng)絡(luò)用戶發(fā)布為由抗辯的,人民法院可以根據(jù)原告的請(qǐng)求及案件的具體情況,責(zé)令網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者向人民法院提供能夠確定涉嫌侵權(quán)的網(wǎng)絡(luò)用戶的姓名(名稱)、聯(lián)系方式、網(wǎng)絡(luò)地址等信息。

王琮瑋指出,文考網(wǎng)作為該案件的被侵權(quán)方,可以通過上述司法途徑獲取發(fā)布者的個(gè)人信息,法院將結(jié)合案情要求平臺(tái)方知乎提供,“如果用戶做出的都是合法行為,是不會(huì)被要求提供真實(shí)身份信息的。”

她進(jìn)一步解釋,平臺(tái)并沒有隨意調(diào)用用戶信息的權(quán)利。用戶的注冊(cè)信息存在一定的保護(hù)機(jī)制,只有在具備特定條件的情況下,平臺(tái)才能查看用戶的真實(shí)身份信息,比如用戶涉嫌違法犯罪。此外,查詢還應(yīng)對(duì)范圍和主體有所限制,同時(shí)具備符合內(nèi)部安全管理要求的查詢流程。

因此,在用戶的差評(píng)未被認(rèn)定為侵權(quán),或司法機(jī)關(guān)并未要求平臺(tái)提供用戶真實(shí)身份信息的情況下,平臺(tái)并無權(quán)利查詢用戶的身份信息并提供給商家。

然而,如果文考網(wǎng)是通過其他渠道獲取的用戶個(gè)人信息,就要根據(jù)其采取的手段是否合法做出進(jìn)一步判斷。王琮瑋舉例說,倘若文考網(wǎng)通過使用技術(shù)手段破解、侵入發(fā)布者的個(gè)人賬戶獲取其個(gè)人信息,或利用網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)購(gòu)買發(fā)布者的個(gè)人信息,這些行為定然是違法的。但如果文考網(wǎng)根據(jù)現(xiàn)有信息進(jìn)行分析、推測(cè)等得知發(fā)布者的真實(shí)身份,就是合理的。

值得一提的是,另一名被告“馬倩”聲稱是他人冒用自己的賬號(hào)發(fā)表評(píng)論。由于“馬倩”未提供證據(jù),法院并未采納她的說法。

3 何為負(fù)面評(píng)價(jià),何為誹謗?

該報(bào)道在網(wǎng)絡(luò)上迅速發(fā)酵的另外一個(gè)原因,在于網(wǎng)友們對(duì)于何為“負(fù)面評(píng)價(jià)”,何為“誹謗”“侮辱”意見不一。

“第一次知道說虎視眈眈會(huì)侵犯名譽(yù)權(quán)”“取消評(píng)價(jià)系統(tǒng)算了,這以后誰(shuí)還敢給差評(píng)”“以后給差評(píng)要用敬語(yǔ)”“只允賣家刷好評(píng),不準(zhǔn)買家寫差評(píng)”……不少網(wǎng)友對(duì)審判結(jié)果表示質(zhì)疑,認(rèn)為被告二人的評(píng)價(jià)并無錯(cuò)處,此舉會(huì)影響評(píng)價(jià)系統(tǒng)的公正性,可能侵犯消費(fèi)者的合法權(quán)益。

對(duì)此,北京云嘉律師事務(wù)所副主任、中國(guó)政法大學(xué)知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究中心特約研究員趙占領(lǐng)表示,根據(jù)民法典,名譽(yù)侵權(quán)最主要的兩種表現(xiàn)形式就是侮辱和誹謗,侮辱是指采用了有損人格尊嚴(yán)的表述,而誹謗則是捏造事實(shí)、歪曲事實(shí)。

因此,他認(rèn)為上述案件的判決結(jié)果是合理的。他分析,法院認(rèn)定“虎視眈眈”具有侮辱性質(zhì),而“誰(shuí)敢實(shí)名誰(shuí)必定被網(wǎng)暴”則屬于捏造事實(shí)。在他看來,“虎視眈眈”是否構(gòu)成侮辱可能還存在爭(zhēng)議,但后者被判定為誹謗則無可指摘,“即使以前曾有網(wǎng)暴的事情發(fā)生,那也不代表現(xiàn)在一定還會(huì)被網(wǎng)暴,這種說法肯定是有問題的。”

《憲法》第三十五條規(guī)定,中華人民共和國(guó)公民有言論、出版、集會(huì)、結(jié)社、游行、示威的自由。消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法第十五條規(guī)定,消費(fèi)者享有對(duì)商品和服務(wù)以及保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益工作進(jìn)行監(jiān)督的權(quán)利。

趙占領(lǐng)指出,該學(xué)員作為消費(fèi)者,對(duì)商家所提供的商品或服務(wù)進(jìn)行評(píng)價(jià)是其行使法定權(quán)利的表現(xiàn),然而,行使這一權(quán)利應(yīng)當(dāng)具有合理的界限,不能存在侮辱或誹謗的情況。“評(píng)價(jià)是帶有一定主觀性的,即使某個(gè)評(píng)價(jià)和多數(shù)人的評(píng)價(jià)不一致,只要沒有使用侮辱、誹謗等措辭,便不會(huì)構(gòu)成侵權(quán)。”

談及評(píng)價(jià)系統(tǒng)的公正性,趙占領(lǐng)指出網(wǎng)友的擔(dān)憂存在誤區(qū)。“不是(消費(fèi)者)不可以評(píng)價(jià),而是不能亂說。消費(fèi)者可以說對(duì)商家不利的負(fù)面評(píng)價(jià),但其中不能有侮辱或捏造事實(shí)的部分。”

值得注意的是,據(jù)張銘提供的一張?jiān)?020年10月被公證的截圖內(nèi)容顯示,張銘在知乎的評(píng)論僅獲得了16個(gè)點(diǎn)贊,3個(gè)評(píng)論,并于2021年1月以侵犯企業(yè)的權(quán)益為由被知乎刪除。據(jù)此,他認(rèn)為自己的評(píng)價(jià)未被廣泛傳播。

于2020年10月被公證的截圖,源自澎湃新聞

趙占領(lǐng)針對(duì)這一點(diǎn)指出,只要評(píng)價(jià)中存在侮辱、誹謗等情況,基本都會(huì)推定其造成了損害商家名譽(yù)、降低其社會(huì)評(píng)價(jià)等后果,帖子的點(diǎn)贊量、轉(zhuǎn)發(fā)量只是認(rèn)定侵權(quán)情節(jié)的考慮因素。

他還建議,就消費(fèi)者而言,要判斷自己的評(píng)價(jià)是否存在侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn),可以從兩個(gè)方面考慮。一是評(píng)價(jià)中是否有涉及客觀事實(shí)的內(nèi)容,如果評(píng)價(jià)中描述的情況與實(shí)際情況不符則可能構(gòu)成誹謗;二是評(píng)價(jià)中表達(dá)的觀點(diǎn)是否存在侮辱內(nèi)容。

免責(zé)聲明:本網(wǎng)站所轉(zhuǎn)載的文字、圖片與視頻資料版權(quán)歸原創(chuàng)作者所有,如果涉及侵權(quán),請(qǐng)第一時(shí)間聯(lián)系本網(wǎng)刪除。

相關(guān)文章

官方微信

《中國(guó)腐蝕與防護(hù)網(wǎng)電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯(lián)系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國(guó)腐蝕與防護(hù)網(wǎng)官方QQ群:140808414

文章推薦

點(diǎn)擊排行

PPT新聞

“海洋金屬”——鈦合金在艦船的

點(diǎn)擊數(shù):7448

腐蝕與“海上絲綢之路”

點(diǎn)擊數(shù):5965