編者按:

2016年和2017年,我們報道了美國埃默里大學(Emory University)Huw M. L. Davies教授課題組的兩篇C–H鍵選擇性官能化的Nature工作(報道一、報道二),這兩篇工作的第一作者都是Davies教授課題組的博士生廖礦標(Kuangbiao Liao)。最近,我們很有幸地邀請到了廖礦標博士,為諸君分享一下研究工作背后的故事,以及他的心路歷程。

應X-MOL編輯的邀請,撰文聊聊兩篇Nature背后的故事。

畢業至今已兩月有余,PhD期間的那段記憶其實已經開始模糊,畢竟都是過去的事了。過去的終將過去,無論榮辱。一旦進入了新的工作崗位,一切都必須清零;而且只有把自己倒空了,才能裝進新的東西。

所以我在這里不想講一個中等生逆襲的故事,畢竟我離過去的和未來的成功都很遙遠;也不專注于經驗總結,畢竟我眼睛睜得再大,也只能看到我眼前的世界。我希望盡可能地分享一下在項目發展的關鍵時刻,我(們)都是怎么思考的,又是怎么做決定的一些細節。至于讀者看到了什么,想到了什么,只要有用,就好。不求啟發,但尋共鳴。

2013年秋,我來到了Emory University,依照化學院的規定,前三個月里新生都要選擇三個組做輪轉。期間,導師和學生合作一個項目,互相考察并最終做出選擇,互選成功的師生就開始正式合作。我當時對Huw M. L. Davies教授的研究最感興趣,所以決定等到第二個月才去他的課題組。因為我的英語和專業水平都不高(大學不努力,博士徒傷悲!),所以需要先找一個組練練手,提高專業技能和英語水平,熟悉環境和資源。等到第二個月去Davies組里輪轉時,既有了充分的準備,也有更多的時間可以專注在科研上。勤能補拙,但前提是得有時間。之所以沒有等到第三個月再去,是擔心前兩輪的學生已經提前和他談妥并占滿了他組里的名額。

雖然很努力,但是基礎太差,所以在他組里輪轉的時候,我并沒有多少獨立思考的能力或者意識。要做什么反應,只能照搬文獻的方法,沒有預判潛在的“致敗”因素,完全地摸著石頭過河。要做的第一個反應,按照組里當時的認知能力,2,2-二甲基丁烷(2,2-dimethylbutane)應該是首選溶劑。但是我稀里糊涂地選了戊烷(pentane),并毫無懸念地失敗了。

正當我想查文獻尋找其他方法時,Davies過來跟我打招呼并詢問我的近況。談話間,我告訴他我做的第一個反應失敗了,他并沒有什么表情變化,只是坐下來跟我一起仔細地分析譜圖,詢問細節,最后他在那張凌亂的譜圖里敏銳地發現了一組有趣的譜峰并迅速意識到了那可能是一個全新的發現。說到這,大家可能都猜到了,沒錯,就是戊烷參與反應了,并且反應幾乎都發生在C2位置,如此高的位置選擇性,前所未見。于是通過一個簡單的空白反應,我們迅速地確定了猜想并決定開展一個全新的項目,一個比原項目更有分量的研究——烷烴C–H鍵官能化(alkane C–H functionalization)。

C–H鍵官能化最大的挑戰是選擇性,不只是位置選擇性,還包括空間選擇性。而對于烷烴來說,難度更是指數級的增加。上面那個反應的位置選擇性雖然很好,但是對映選擇性和非對映選擇性都不好。于是,如何開發高效催化劑便成了這個項目的核心。眾所周知,催化劑的開發是所有催化反應研究的核心難題,并且幾乎都要經歷多步合成,每一個催化劑的合成都要機械地重復類似的多步反應,費時費事不說,成功率還很低。我設計并合成了兩個催化劑之后,就感覺到了強烈的危機感,生怕再這樣機械地重復下去,我會對科研失去興趣。

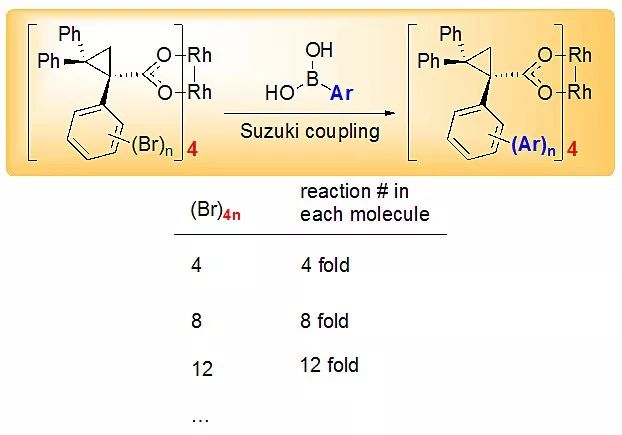

為了保持對科研的激情,我決定另辟蹊徑,并大膽地提出了通過Suzuki Coupling對含溴催化劑進行精準修飾,從而得到一系列的催化劑,而每個新的催化劑合成都是一步反應。當時知識水平有限,后來才知道有人已經報道過直接對催化劑進行修飾,而我當時并不知道。不過那些報道大都只是在一個催化劑分子里誘發一個反應,而我當時的設想是每個催化劑分子里同時進行4、8、12…4n個反應。同時這個方法將實現催化劑庫的合成(library synthesis),通過選取各式各樣的Ar-B(OH)2,可以迅速得到一系列不同的催化劑,從而實現系統性研究。

當我把這個想法分享給我的同事時,他們都普遍不看好我的這個想法,認為最大的問題就是——萬一哪個催化劑分子反應不完全(比如只發生了3、7、或11個反應),分離提純必將是噩夢連連。作為新人的我于是在這個方向上表現得有所保留,畢竟在科研中想法太多時,取舍和先后便變得非常關鍵,所以我把精力集中在了其他相對保守但是潛在的問題可能較少的方向上。直到后來John Berry教授(UW-Madison)鼓勵我時,我才去做了嘗試,令人吃驚的是,嘗試的第一個反應就成功了,那個反應條件也是至今最好的條件。當時的我被知識束縛了想象力,被經驗限制了行動力,想得太多,做的太少,給自己找了一堆理由放棄,卻沒有多一點決心堅持。最后才發現,原來無需多少氣力,一次嘗試就夠的。

自此,催化劑的設計和合成就進入了系統性的開發階段,我們很快就找到了最佳的催化劑,實現了對戊烷的選擇性修飾。這時,我們意識到我們已經正式進入了選擇性烷烴官能化(selective alkane functionalization)領域。眼前是一片充滿礦藏的山嶺,雖然有很多人從不同角度對這里進行過探究,但是要論非常全面深入的挖掘,尤其是從卡賓的角度,至今沒有。于是,怎么切分這片領域就成了我們當時最大的問題,怎么保證每一個項目的意義最大化的同時還要保證連續開展的項目一個比一個大。怎么對紛繁復雜的事物進行分類,一直都是人類永恒的難題。對導師而言,他可以用十年八年,可以有十幾二十人前赴后繼地去開發這個領域,所以精準的切分并沒有那么地必要(其中有很多東西可以討論,包括科研領域的標簽性和特異性,這里就不展開講了)。但我的時間和精力是有限的,那么,怎么在最短的時間內完成最多并且最大化的項目,就是我最大的難題。

當時的思考主要是基于兩個考量:

第一,合理切分。發文章時最常見的策略失誤就是當第一篇大文章發表后,由于缺乏長遠的目光,切分不合理,剩下的有價值的東西零零碎碎,無法形成整體,后面也就只能發發小文章,甚至轉換方向了。這也可能是相當一部分學生在PhD期間很難在一個方向上連續發大文章的原因之一,由此也很容易導致畢業論文主題紛繁而并不連貫,涉獵廣泛卻深度不足。在我看來,讀PhD就是寫故事,小故事合集或許讀起來會饒有趣味,但是深情地講一個故事或許更能打動人。

第二,合理排序。比如說,前面發表了一篇好文章之后,后面的其他項目結果和意義也很好,但是在新意和影響力上沒有本質上的突破,有“續集”之嫌時,就很難再發表在同等級的期刊上了。要避免這個問題,就需要一定的遠見以及魄力了,不僅對項目進行合理切分,還必須把那些較有希望能通過努力而得到突破的項目排在后面。比如說,我們當時提前預見了第一篇Nature 必然將會成為第二篇Nature 的絆腳石,于是通過合理安排,并對第二個項目的整體質量和新意上做出了全面突破,才最終再次征服了Nature 的審稿人和編輯。

就像是這篇短文,初稿是洋洋灑灑幾萬字,最后也是經過精心切分和排序后才呈現給讀者的。

總而言之,有遠見很重要,“想三步,看兩步,走一步”,把握住大方向,再堅定地向前沖。

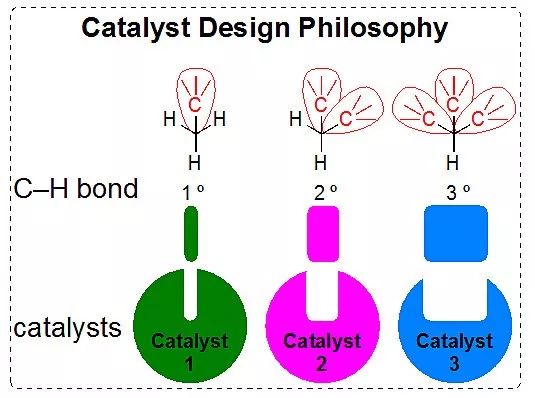

基于前面的考量并設計了幾個關鍵反應進行可行性評估,我們最終大膽地把研究目標定為:設計三種催化劑分別實現一級、二級、三級C–H鍵的選擇性官能化(selective functionalization of 1?, 2?, and 3? C–H bond)。核心理念并不復雜,主要是通過結構設計,將三個催化劑的手性口袋(chiral pocket)分別調控為小、中、大三種尺寸,對應1?、2?和3? C–H鍵分別具有的小、中、大的空間特性,就可以實現精準的C–H鍵官能化了。

現在回想,覺得當時的前瞻性設想和長遠性考量是非常明智的,至今也已順利拿下了兩篇Nature,主題分別是關于二級、三級C–H鍵的選擇性官能化(selective functionalization of 2? and 3? C–H bond)。

有很多人可能會問道:1?呢?

嗯!未完,待續。

僅以此文,與諸君共勉!

導師介紹:

Huw Davies教授

http://www.x-mol.com/university/faculty/2693

課題組主頁

https://scholarblogs.emory.edu/davieslab/

John Berry教授

http://www.x-mol.com/university/faculty/56

課題組主頁

http://berry.chem.wisc.edu/

更多關于材料方面、材料腐蝕控制、材料科普等方面的國內外最新動態,我們網站會不斷更新。希望大家一直關注中國腐蝕與防護網http://www.ecorr.org

責任編輯:王元

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

投稿聯系:編輯部

電話:010-62313558-806

郵箱:fsfhzy666@163.com

中國腐蝕與防護網官方 QQ群:140808414

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414