北京化工大學自 1987 年許淳淳教授團隊保護中山艦、滄州鐵獅子開始,到承擔國家“十·五”科技攻關計劃《文物保護技術與中華文明探源研究》項目中的“青銅及鐵質文物的病害及其防治的研究”課題,以及發起 “全國館藏文物腐蝕損失調查”項目并主持四川試點調查及作為“全國館藏文物腐蝕損失調查”項目的主要技術支持單位,30 年來一直從事文化遺產的保護研究工作,已傳承至第二、第三代。鑒于北京化工大學在文化遺產保護領域所做的努力,2013 年被國家文物局評為“文物保護領域國家文物局重點科研基地”,目前本校的文物保護研究方向及基地的研究工作主要在材料科學與工程學院、經濟管理學院開展,其中經濟管理學院的王明明教授團隊主要從文化遺產的科技項目管理、科技政策與戰略、科技評價、風險管理等方面開展研究,材料科學與工程學院則主要從文物材質的腐蝕(病害)機理及保護研究著手,開展文物本體及其環境監檢測、文物劣化勘測與評估、文物保護材料和技術研發及評價等。為我國的文化遺產保護作出了一定的貢獻。作者自 2001年師從許淳淳教授從事文物保護工作以來已有 16 年,下面從材料科學與工程學院王菊琳團隊近 5 年所開展的文化遺產保護的主要課題內容角度進行簡述。

金屬類文物的腐蝕與保護

通過主持國家自然科學基金“緩蝕劑對青銅器及其有害銹緩蝕作用機制研究(2015 年)”、以及“北海琉璃閣鐵件銹蝕機理及保護研究(2015年)”等項目的研究,繼續沿著團隊的傳統優勢開展金屬類文物的腐蝕機理及保護研究。

我在攻讀博士學位論文及后續的研究過程中發現青銅器有害銹的生成、演變及殘留,會對青銅基體產生循環破壞,青銅器的預膜法緩蝕過程不能有效阻止有害銹的危害。國家自然科學基金項目“緩蝕劑對青銅器及其有害銹緩蝕作用機制研究”,采用量子化學計算緩蝕劑、 各價態銹的軌道能、原子電荷,用前線軌道理論判斷電子授 - 受體的結合傾向,通過試驗驗證計算結果;用 x- 射線光電子能譜、原位電化學原子力顯微鏡等研究緩蝕劑與青銅基體的組成、結構,銹蝕分布不均區域,內層 CuCl 等結合的選擇性和緩蝕膜的有序、致密性;研究緩蝕劑阻止 CuCl 的演變反應,不同價態銅間的歧化反應的機理;基于緩蝕劑不同作用機制及青銅器上Cu (0) 、 Cu (Ⅰ) 、Cu(Ⅱ)原子共存,從分子水平優化設計適用于在青銅器表面自組裝的協同緩蝕膜并建立組裝模型,用 M-S 曲線、鹽霧試驗法等研究環境因素對緩蝕膜的穩定性和耐久性的影響,揭示緩蝕劑(預膜法緩蝕過程)協同穩定青銅器及其有害銹的原理,為帶銹青銅文物的保護提供了理論基礎。

北海公園是著名的皇家園囿,在公園的西北部,有一組建筑群格外引人注目,其中的琉璃閣建筑為磚石砌成,拱券式結構,三重檐形式,歇山頂綠琉璃瓦屋面。建筑外立面采用琉璃磚裝飾,下肩裝飾有龜背錦花紋,墻身滿嵌小型琉璃佛像。在各層檐下做琉璃斗拱裝飾。對琉璃閣各個壁面及斗拱仔細觀察后,發現鐵件與琉璃之間有規律地鑲嵌、穿插放置,壁面、柱子上的鐵件鑲嵌在嵌縫粘接材料中,斗拱中的鐵件穿插在琉璃中。壁面的底部及第一層斗拱處出現了大量的裂縫、琉璃脫落、鐵件銹蝕的現象,鐵件的腐蝕是導致琉璃破裂的主要原因并且發現大量病害位置處,均出現了鐵件的露出和銹蝕狀況,所以鐵件的清洗除銹、緩蝕、封護保護亟待實施。對鐵件成分、銹蝕成分、琉璃成分、嵌縫材料成分進行研究的基礎上,研發了適宜的除銹、清洗、緩蝕、封護材料,現場試驗表明具有良好的保護效果。

a 北海琉璃閣整體

b 鐵件銹蝕頂破琉璃

北海琉璃閣保護

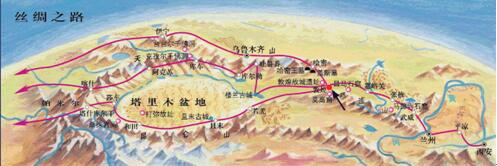

古代“絲綢之路”路線圖(圖片來源于西安新聞網2013.11.29)

石窟壁畫保護

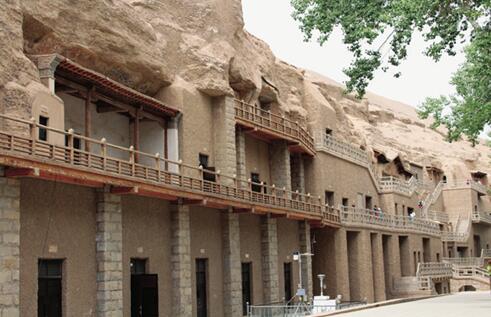

我團隊通過承擔國家“十二·五”科技支撐計劃 - 世界文化遺產地風險預控關鍵技術研究與示范專題“敦煌莫高窟窟內文物與崖體監測設計研究”(2013年) , 開始了對復合材質類文物-壁畫的保護研究。

敦煌位于甘肅省酒泉市的西北部,在中國古代“絲綢之路”上具有重要的戰略地位,作為中國連接中亞和內地的重要樞紐長達幾個世紀之久。莫高窟作為敦煌的標志,享譽中外。莫高窟南北長達 1600 多米,依崖體開鑿。自公元 4 世紀,歷經十六國、南北朝、隋朝、唐朝、五代、元朝、明朝等十余個朝代的更替,至今具有長達 1600多年的歷史,具有重要的歷史地位。

莫高窟以精美的壁畫而聞名,目前發現的洞窟約 750 個,窟內壁畫的總面積約為 4.5 萬平方米,有 2000 余身精美生動,各具形態的塑像。壁畫和塑像的內容主要以佛教為主,也包括一定年代內的寫實部分如都城、出征等重要歷史資料。在 1961 年,莫高窟成為建國以來第一批國家重點文物保護單位之一,在 1987 年,被列為世界文化遺產,吸引了國內外眾多游客和學者的關注。

經過千年的環境侵蝕,敦煌莫高窟壁畫出現了諸如酥堿、皰疹、起甲、脫落、空鼓等危害極大且難以根治的病害。洞窟微環境及壁畫含水率、含鹽量的變化是壁畫破壞的原因之一,并且對病害的發展起著關鍵作用。本課題在敦煌研究院原有研究基礎上,通過三年多的研究,制訂了壁畫病害的監測實施方案的規則模型與標準,闡明了壁畫和塑像病害與制作材料的物理化學、微觀結構特性之間的關系,提出了由現象分類到成因分類的窟內文物病害科學分類和評價規范,以及環境監測數據與病害之間的聯系;設計了窟內文物病害監測位置、 監測周期、 監測設備及監測手段 ;研究并提出了酥堿和皰疹病害模擬及病害發展模型,洞窟環境監測改進及文物病害監測實施草案。為世界文化遺產敦煌莫高窟壁畫和塑像的風險預控和本體保護提供了數據基礎和理論依據。

莫高窟近景及莫高窟“九層樓”

莫高窟精美的壁畫和塑像

古建筑彩畫文物保護

主持了“孔廟、孔府、孔林古建筑群彩畫成分、價值、保存現狀、清洗技術研究 (2016)”、“故宮大高玄殿油飾彩畫工藝、 材質、 顏色指標研究 (2015) ”等項目,對世界文化遺產地古建筑彩畫進行了保護研究。

曲阜誕生了中國古代最偉大的思想家、教育家、儒家學派創始人孔子,作為歷代尊孔崇儒的產物 - 孔廟、孔林、孔府是著名的世界文化遺產地,也是后人紀念孔子、緬懷先圣的場所,更是孔子及其儒家文化對中國產生深刻影響的歷史見證。曲阜現存的古建筑彩畫是孔文化遺產價值的體現載體,雖經歷次修繕,但目前仍然出現開裂、起翹、龜裂、脫落、褪色、臟污等病害,嚴重影響了其保護底部木結構的功能及觀賞價值。故宮大高玄殿的油飾彩畫也存在類似的現象。三孔古建筑彩畫課題對彩畫顏料層、 地仗層組成、含量,微觀形貌進行剖析;對彩畫形制、規格、制作技法現場勘測研究;對病害彩畫進行清洗、加固、封護技術研究;對彩畫病害類型、程度、位置勘測,繪制病害圖;研究并建立彩畫顏色指標、組成、形貌、物理化學性質、形制、價值檔案數據庫。研究成果對于該世界文化遺產地即將開展的彩畫本體的保護、修繕工程具有重要支撐和參考意義。

故宮大高玄殿始建于明代,殿內原供三清等道教諸神,是一座用于祈禱齋醮的皇家道觀,該宮殿建筑類型齊全,大木結構各具特色,反映了明代中期建筑營造的技藝水平;宮殿的平面布局及遺存的建筑彩畫具有鮮明的皇家道觀特點。大高玄殿曾作為皇家宗教活動重要場所的明清宮殿建筑群,無論在宮廷建筑史還是宗教史領域都有較高的研究價值, 但目前出現了各種病害, 急需修繕。本課題通過對故宮大高玄殿古建筑群油飾、 地仗、 彩畫材質和工藝進行現場勘測、試驗研究,獲得了病害類型,材料組成及配比,物理力學性質,顏色指標,工程做法等;經過試驗,獲得了適合于修復和保護古建筑地仗、 油飾彩畫的清洗、加固、回帖材料的配方和工藝,評估其有效性和長效性,并進行現場試驗;歸納總結大高玄殿古建筑群彩畫顏色指標值, 給出了補繪時各顏色的參考指標值。為大高玄殿古建筑群油飾彩畫的修繕提供了依據。

a 孔林享殿

b 孔林擋墓門

c 孔廟玉振門

d 孔府忠恕堂

三孔精美、急需保護修復的彩畫

石質文物的保護

負責了“故宮大高玄殿石質文物的材質、病害的檢測與分析(2016)”、“故宮三臺螭首檢測及評估可行性研究(2012)”、北京市重點科技計劃子課題“北京地區石質文物風化程度評價體系及保護材料研究(2016)”、北京市重點科技計劃子課題“古建筑石質構件無損檢測及安全鑒定技術研究 (2013) ”

故宮太和殿、中和殿、保和殿、大高玄殿基座上漢白玉螭首及欄板等歷經幾百年的自然環境侵蝕和人為損壞,風化、酥粉嚴重,使得原雕刻圖案模糊,表面裂縫發育明顯, 有的已經斷裂、 塌落,尤其是游客攀爬螭首拍照致使螭首斷裂并砸傷游客自身的現象,嚴重地影響了文物的完整性、可觀賞性和價值,并存在著嚴重的文物和人身安全隱患。 因此,急需對這些構件的表面風化程度、結構安全性進行檢測和評估。由于故宮石質文物的不可再生性、珍貴性、復雜性,對它們所進行檢測應該是無損或微損的,目前尚未有成熟的、完備的、經濟有效的石質構件表面風化程度、結構安全性現場無損檢測儀器和技術,需要進行研究方能確定現場檢測設備及檢測方案,因此本工作通過研究無損或微損檢測和評估技術體系, 對石質文物的物理、 化學、力學性質進行提取和評價,得出表面風化程度、結構安全狀況的量化評估技術和結果。

a 故宮三臺石質文物

b 現場檢測

故宮三臺石質文物現場勘測

a 定陶西漢墓整體

b 土遺址現場加固試驗

定陶西漢墓土遺址保護

土遺址的保護

我團隊負責 “山東定陶王墓地 (王陵)M2 漢墓夯土區及積砂槽保護、監測方案設計(2016)”、“清代海防炮臺遺址防風化材料和技術試驗研究(2015)”、“長春園宮門區(圓明園澹懷堂)遺址保護材料試驗研究(2012)”、“土遺址加固修復中改性土材料加固機制研究(2012)”的項目,為土遺址的保護提供了技術基礎。

土遺址是以土為主要建筑材料的具有歷史、文化和科學價值的古遺址,在我國有大量分布。由于土遺址基本上屬于露天保存,易受雨水、風等的侵蝕而破壞,且保護難度大。上述研究針對山東定陶漢墓,河南高陵曹操墓,圓明園澹懷堂、廣東及天津炮臺土遺址所遭遇的坍塌、掏蝕、缺損、片狀剝落、動植物破壞等現象,采用現場勘測與實驗室試驗相結合,評估病害類型、位置、程度及研究病害產生原因,設計環境及本體檢測方案,研發適用于各種病害的治理材料和技術,進行現場試驗并優化方案、 材料和技術。 為土遺址的保護設計、工程實施提供了數據基礎。

作者簡介

王菊琳:博士,北京化工大學 教授/博導。主要從事材料失效機理及保護研究,文化遺產保護研究。為核心期刊《表面技術》編委,國家文物局館藏文物課題評審專家。近5年來主持并完成了國家及企事業單位項目30余項,發表SCI論文20多篇。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414