化學(xué)與材料學(xué)人心目中的“三大刊”我們已經(jīng)分享了兩期,從“不以影響因子論英雄”的JACS到“用三十年完成逆襲”的AM,都是勵志的榜樣,而今天介紹的這本期刊,不僅經(jīng)歷了影響因子驟降,還遭遇了十多位編輯集體辭職,究竟發(fā)生了什么呢?我們一起走近“三大刊”的第三刊——《德國應(yīng)化》。

不斷更名的百年名刊,竟是70年代才有了英文版

期刊創(chuàng)刊于1887年,至今已有130多年的歷史,是GDCh(the Gesellschaft Deutscher Chemiker;德國化學(xué)會)的官方期刊,也是化學(xué)領(lǐng)域的權(quán)威期刊之一。

從1887年創(chuàng)刊至1947年的短短六十年間,《德國應(yīng)化》就經(jīng)歷了兩次易主以及四次更名,分別為:Zeitschrift für die Chemische Industrie(化學(xué)工業(yè)),Zeitschrift für Angewandte Chemie(應(yīng)用化學(xué)雜志),Die Chemie,最終才有了我們現(xiàn)在熟知的Angewandte Chemie,在德語中的含義為:應(yīng)用化學(xué),所以我們習(xí)慣稱為:《德國應(yīng)化》。

而它的發(fā)行之路也不是一帆風(fēng)順的,尤其在二戰(zhàn)期間,頗為坎坷。從1945年4月到1946年12月,停止出版。到了1947年,也就是更名的這一年,才恢復(fù)了出版。

創(chuàng)刊以來一直以德文發(fā)行,直到1962年,傲嬌的《德國應(yīng)化》才打算走出國門,于是發(fā)行了英語版,以Angewandte Chemie International Edition in English(縮寫為Angew. Chem. Int. Ed. Engl.)的形式推出,并且單獨(dú)計卷,在主編Peter G?litz的努力下,終于開始邁向世界級化學(xué)類頂刊。

隨著第37卷(1998年)的開始,"in English "從期刊名稱中刪除,終于迎來了我們今天看到的期刊名——Angewandte Chemie International Edition(不知道后面還會不會改)。

德文版引用次數(shù)失效,影響因子驟降

一直以來,《德國應(yīng)化》都被拿來與JACS比較,因?yàn)檫@兩本期刊都關(guān)注與化學(xué)領(lǐng)域相關(guān)的所有研究,出版的范圍都包括綜述,評述,通訊等。非要找出與JACS的不同,那就是《德國應(yīng)化》沒有Article,而且內(nèi)容更加緊跟熱點(diǎn)。但有一點(diǎn)跟JACS如出一轍:不拿影響因子當(dāng)回事(小聲說:JACS更勝一籌)。

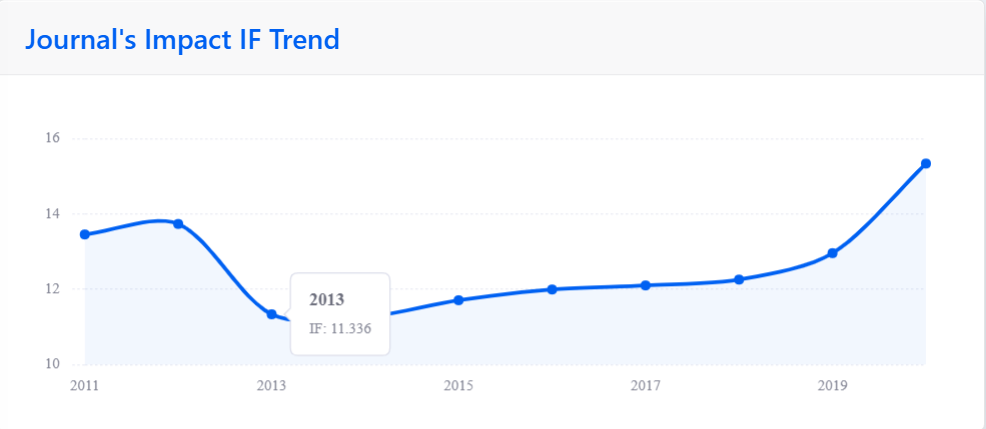

但是有意思的是JACS和AM的影響因子都是一路飆升,而《德國應(yīng)化》作為聲名顯赫的百年老牌期刊,影響因子卻在2013年從2012年的13.734一下降到了11.336,后續(xù)更是用了整整八年時間才恢復(fù)到2012年的水平。

近十年來德國應(yīng)化的影響因子

為此,德國化學(xué)家,時任《德國應(yīng)化》主編Peter G?litz專門寫了一篇社論來分析影響因子下降的原因。

Peter G?litz在文中提出,因?yàn)闇吠干绲腏CR(Journal Citation Reports,科學(xué)引證報告)從2013年開始,只認(rèn)《德國應(yīng)化》英文版本的引用次數(shù),而德文版的引用次數(shù)全部無效,再加上發(fā)文量的逐年上升,結(jié)果2013年的影響因子就出現(xiàn)了驟降。Wiley-VCH出版社也向湯森路透社提出了抗議,但是湯森路透社完全不搭理。吃了啞巴虧的《德國應(yīng)化》只能默默地呼吁大家以后都去引用英文版。

Peter G litz為分析德國應(yīng)化影響因子變化而寫的社論

一文出,八方怒,多位編輯引咎辭職

正當(dāng)《德國應(yīng)化》一路向好,影響因子也從近年來的谷底慢慢爬升即將超越2012年時,一篇涉及性別和種族歧視以及詆毀中國學(xué)術(shù)界的觀點(diǎn)文章赫然刊登,引起科研界的軒然大波。

2020年6月4日,《德國應(yīng)化》在線發(fā)表(just accepted)加拿大布魯克大學(xué)(Brock University)化學(xué)系及生物技術(shù)中心教授Tomas Hudlicky的題為《Organic Synthesis——Where now?’ is thirty years old. A reflection on the currents state of affairs》的評述文章,其中的一些觀點(diǎn)很快引發(fā)眾怒:

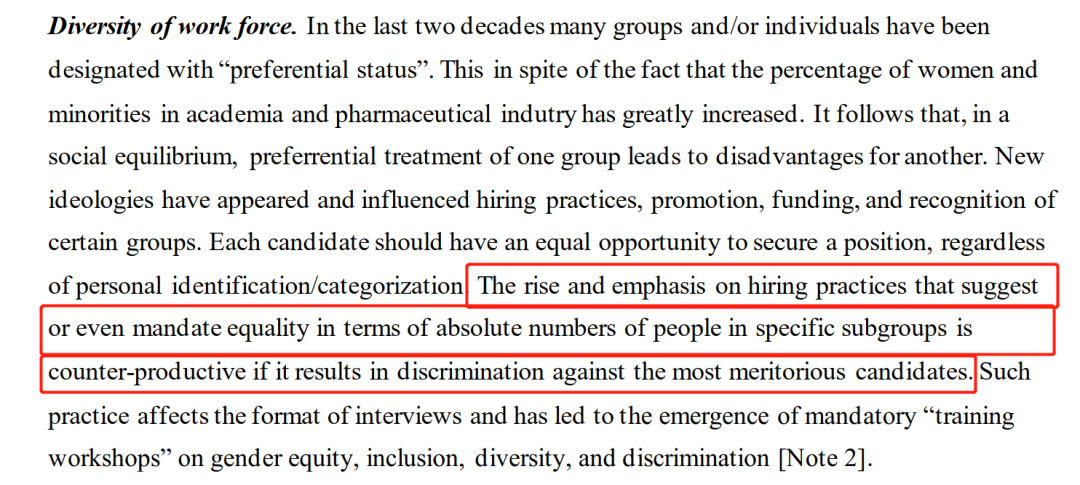

論文認(rèn)為“科研勞動力多元化”會阻礙學(xué)科領(lǐng)域的發(fā)展,學(xué)界過度關(guān)注女性、少數(shù)族裔等群體,導(dǎo)致他們搶占了真正“優(yōu)秀”的候選人的職位。

論文節(jié)選

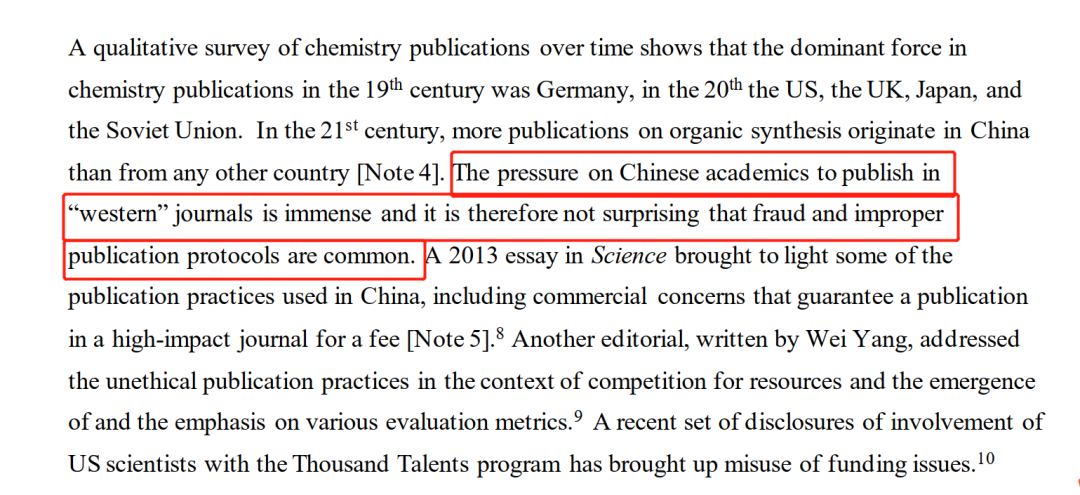

論文認(rèn)為,中國學(xué)者在“西方”期刊上發(fā)表文章的壓力很大,所以造假非常普遍,造成了國際期刊學(xué)術(shù)造假頻現(xiàn),發(fā)文質(zhì)量下降。

論文節(jié)選

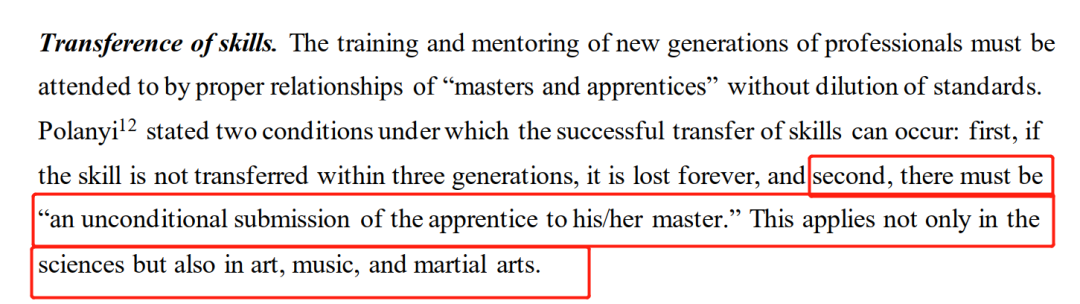

強(qiáng)調(diào)“學(xué)生應(yīng)對導(dǎo)師絕對服從”,不僅在科研界如此,藝術(shù),音樂和武術(shù)界等等也應(yīng)該遵守。

論文節(jié)選

此文一出,Twitter上立刻炸了鍋,人們對該文章的憤怒迅速發(fā)酵。

Twitter上網(wǎng)友對于此次事件的聲討

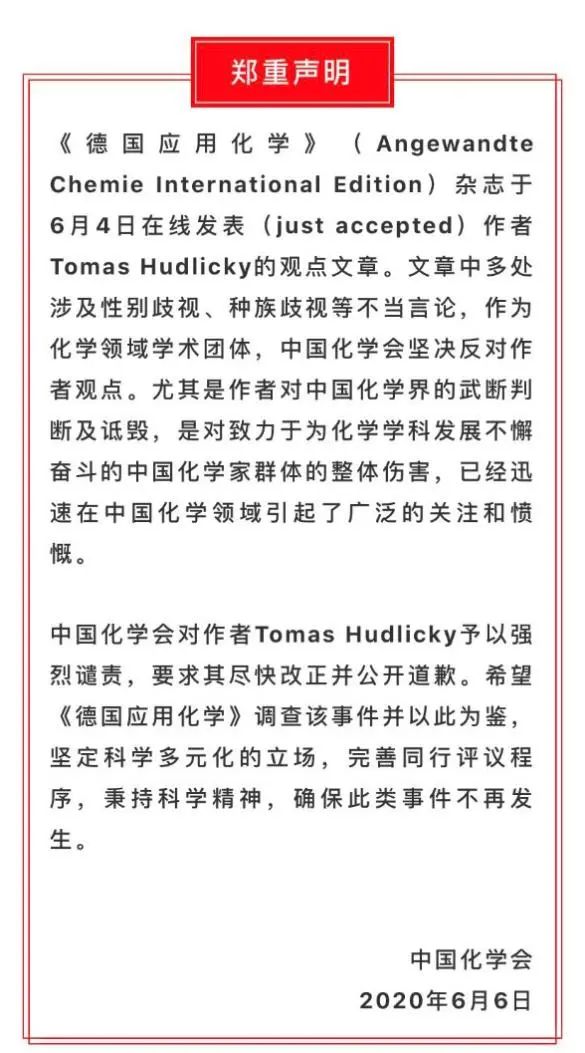

而中國化學(xué)會更是憤慨不已,發(fā)表《鄭重聲明》強(qiáng)烈譴責(zé)作者Tomas Hudlicky,要求其盡快公開道歉。同時要求《德國應(yīng)化》嚴(yán)肅調(diào)查此事并以此為鑒,希望作為百年名刊的《德國應(yīng)化》能夠堅定多元化的科學(xué)立場,完善同行評議程序,秉持科學(xué)精神,確保此類事件不再發(fā)生。

中國化學(xué)會的聲明

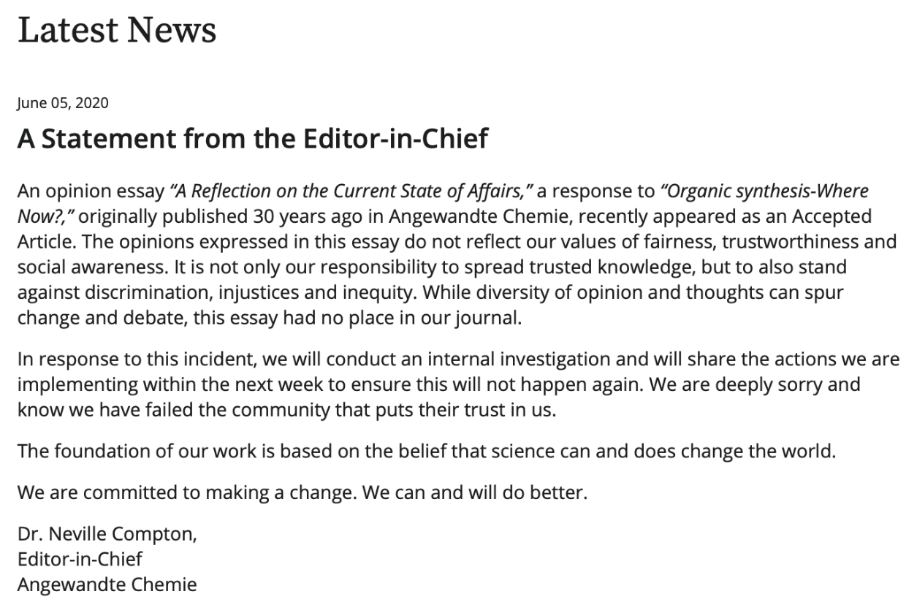

震懾于滔滔輿情,《德國應(yīng)化》光速撤下了文章,并在Twitter上公開道歉,聲明文中觀點(diǎn)僅代表作者個人,已經(jīng)違反了期刊和德國化學(xué)學(xué)會的價值觀和行為準(zhǔn)則。同時也表明會嚴(yán)查此事,保證絕對下不為例。

《德國應(yīng)化》在Twitter上的道歉信

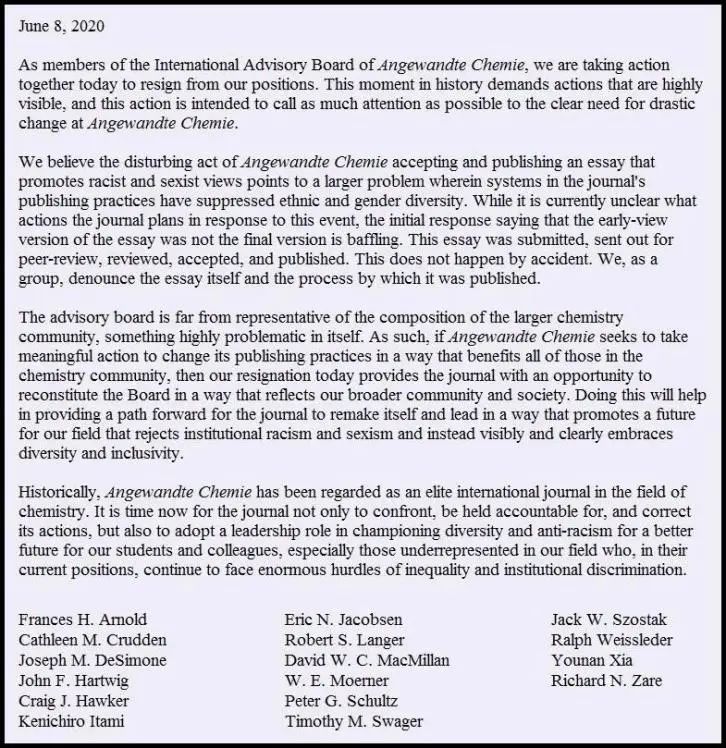

這次事件,最終以期刊16名編委會成員的引咎辭職,兩名編輯的停職以及兩名審稿人的除名而告終,而這16位編委會成員中包括諾貝爾化學(xué)獎得主Frances H.Arnold和W.E.Moerner,諾貝爾醫(yī)學(xué)生理學(xué)獎得主 Jack W.Szostak。

16名編委會成員的聯(lián)名辭職聲明

盡管《德國應(yīng)化》上的這場鬧劇已經(jīng)逐漸淡出人們的視野,但是也給中國學(xué)者敲響了警鐘。在如今的化學(xué)領(lǐng)域,中國學(xué)者在文章發(fā)表上已經(jīng)初步完成了量的積累。未來,我們需要更重原創(chuàng)性,開拓性,更好地參與國際競爭,甚至引領(lǐng)化學(xué)學(xué)科的發(fā)展。

免責(zé)聲明:本網(wǎng)站所轉(zhuǎn)載的文字、圖片與視頻資料版權(quán)歸原創(chuàng)作者所有,如果涉及侵權(quán),請第一時間聯(lián)系本網(wǎng)刪除。

-

標(biāo)簽: 德國應(yīng)化, 影響因子, 不當(dāng)言論

官方微信

《腐蝕與防護(hù)網(wǎng)電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯(lián)系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護(hù)網(wǎng)官方QQ群:140808414