國家最高科學技術獎自2000年設立以來,已頒獎18屆。每屆最多授予2人,先后共有33位獲獎者,獎金也由最初的500萬元提高至800萬元,主要獎勵在科技領域的領軍人才。

本文主要從年齡、地域、教育背景等方面對33位獲獎者進行群體分析,以探討外部因素對科技人才成長的影響。

1. 出生年代與獲獎時的年齡

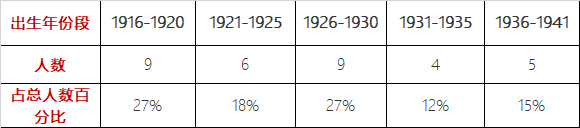

獲獎者出生年代主要分布于1916-1941年間,尤其是1916-1930年,占總人數的73%。(共劃分為5個時間段,見表1)

表1 獲得者出生年份段

國家最高科學技術獎始設于2000年,每年最多僅有2位獲得者。

因此,獲得者獲獎時年齡普遍偏高,平均年齡為83歲。獲獎時86歲以上者有14位。(見表2)

表2 獲獎時年齡

截至目前,獲獎者中已有14位離世。這與國家最高科學技術獎授予條件有關。

《國家科學技術獎勵條件》第二章第八條規定,國家最高科學技術獎授予“在當代科學技術前沿取得重大突破或者在科學技術發展中有卓越建樹的;在科學技術創新、科學技術成果轉化和高技術產業化中,創造巨大經濟效益或者社會效益的。”

學者的成長需要時間,而科學技術、理論創新轉化為可見的經濟效益或者社會效益更需要一定的周期。

因此,這一條件就決定了這一獎項基本上與中青年科學家絕緣。

2. 家庭背景

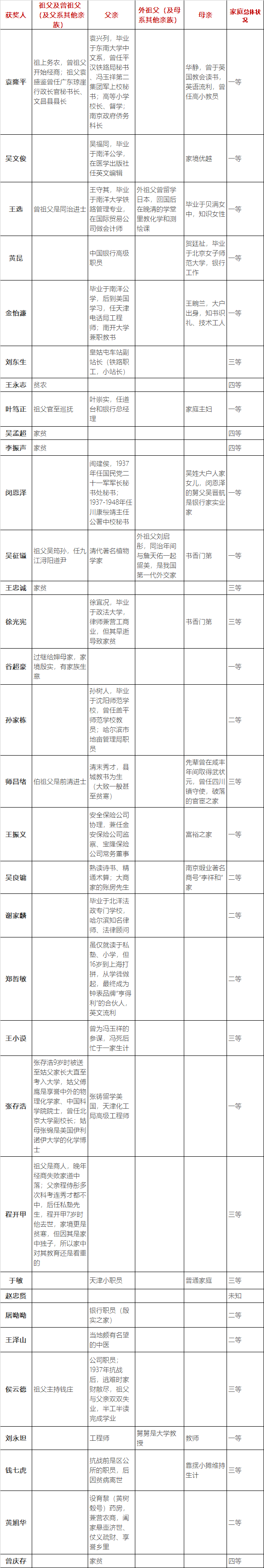

筆者統計了32位獲獎者的家庭背景(趙忠賢的家庭背景信息始終未能找到)。

將家庭總體狀況按照以下標準分為四等:父系及母系血緣中有大學教育背景,或曾在政府任要職者,或在企業中任高級職務者,或家境優渥殷實者設為一等;在當地享有盛譽,父母有專門技能者設為二等;曾有過一、二等的優勢但家道中落者,或家境一般者設為三等;家境貧寒者設為四等。

其中,一等12人,二等7人,三等9人,四等4人。(見表3)

表3 獲獎者家庭背景統計表

如果以一二等為家境優勢、三等為一般、四等為劣勢的話,則38%的獲獎者具有絕對優勢,27%的獲獎者有相對優勢,但仍有12%的獲獎者(4人)并不具備優勢,因此在選擇學校與專業時受限,甚至還有3人還因家境貧寒而中途輟學。

王永志13歲時曾因家貧輟學,14歲時考入八路軍創辦的昌北中學,后以全年級第一的成績被報送至東北實驗學校;李振聲高二時因家貧輟學,后到濟南尋找工作機會時在街上看到山東農學院的招生,且包吃住而選擇該校。

王忠誠因家貧而在高二輟學,后因校長免其學費而能復學,又因北平醫學院免費而選擇該院;程開甲被上海交通大學和浙江大學同時錄取,出于經濟上的考慮,決定就讀于浙江大學。

中學畢業后,師昌緒被保送至西北師范學院,半年后,又被保送到西南聯大電機系,但因家貧無法籌集從陜西到昆明的路費,最終選擇報考西北工學院。

由此可見,優越的家庭背景確實可以為獲獎者提供更多的選擇機會、穩定的經濟支持、良好的教育環境。

但更應看到,這并不是成才的決定性因素,仍有部分學者在家庭背景不占優勢的情況下,憑借自己的努力和才智在有限的選擇中取得最佳成績。

3. 出生地與基礎教育背景

以往對科學家的地理分布的研究多集中于籍貫和大學所在地,以此來體現教育背景和經濟社會環境對人才的影響。

但筆者通過統計發現,出生地更能代表獲獎者的成長環境。另外,早期基礎教育對獲獎者產生重要影響,且從出生地到中學所在地是獲獎者的第一次地理遷徙,是他們進入大學的踏板,不容忽視。

因此本節筆者擬考察出生地分布及基礎教育地理分布之間關系,及其對獲獎者的影響。

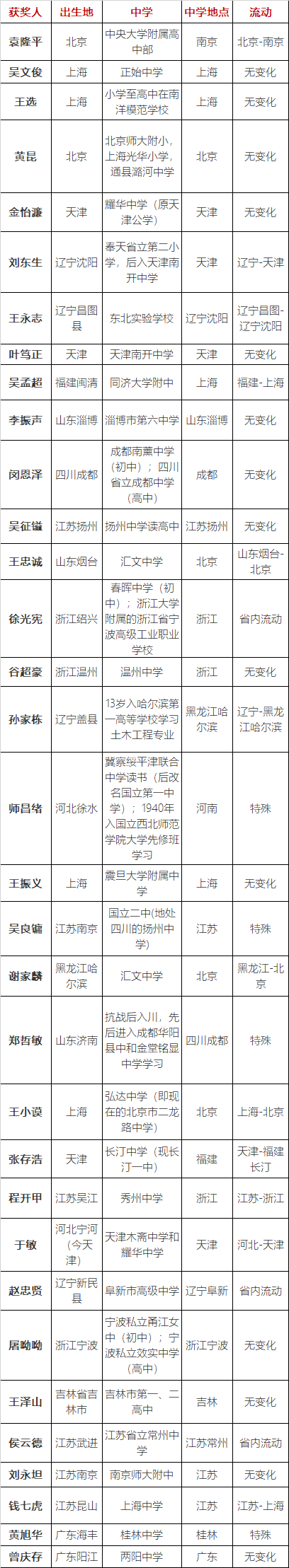

從獲獎者的出生地分布看,33位獲獎者分布于全國13個省份(見表4),尤其是津京滬浙蘇五地,共產出18位獲獎者,占總數的54.5%。

從獲獎者的中學所在地看,33位獲獎者中有22位在津京滬浙蘇五地接受中學教育,占總數的66.7%。

33人中有14人的出生地與中學所在地沒有變化,4人進行省內流動,15人進行跨省流動。

出生于津京滬浙蘇五地的18位獲獎者有10位出生地與中學所在地無變化,2位在省內流動,4位在津京滬浙蘇五地內部流動,1位(即吳良鏞)因抗戰從揚州流向四川,1位(即張存浩[①])被父親送往姑父家中享受更好的教育資源。

出生于津京滬浙蘇五地之外的15人,有5人遷往津京滬浙蘇五地,4人出生地與中學所在地沒有變化,3人因抗戰流向他省,遼寧省內2人在本省內流動,1人從遼寧流向黑龍江哈爾濱。

由此可知,出生于津京滬浙蘇五地獲獎者如無特殊原因,在基礎教育階段一般不會流向他省,即使有所流動也是在本省或者這5地內部流動。

雖出生于五地之外,但在早年成長過程中流向這五地的5人,1人家庭狀況二等,3人家庭狀況三等,1人家庭狀況四等。

此外,這33人所在中學或是某著名大學的附屬中學,如中央大學附屬高中部、南洋模范學校、南開中學、同濟大學附中、震旦大學附屬中學、南京師大附中等校;或是歷史悠久的名校,如正始中學、耀華中學、揚州中學、匯文中學、溫州中學、秀州中學、長汀中學等校;或是國(省)立學校,如四川省立成都中學、國立一中、國立二中、江蘇省立常州中學。

這些中學教員部分還兼職大學教授,知識淵博,授課幽默有趣,不少獲獎者在回憶錄及采訪中都提及他們早在中學時期就受授課老師影響,對某專業感興趣。

此外,這些學校還能讓獲獎者更順利地進入大學,如黃昆就是在通縣潞河中學獲保送至燕京大學的名額,王振義從震旦大學附屬中學畢業并被免試直升進入震旦大學的,限于篇幅,筆者不再一一列舉。

表4 獲獎人出生地中學及其所在地分布表

4. 高等教育經歷

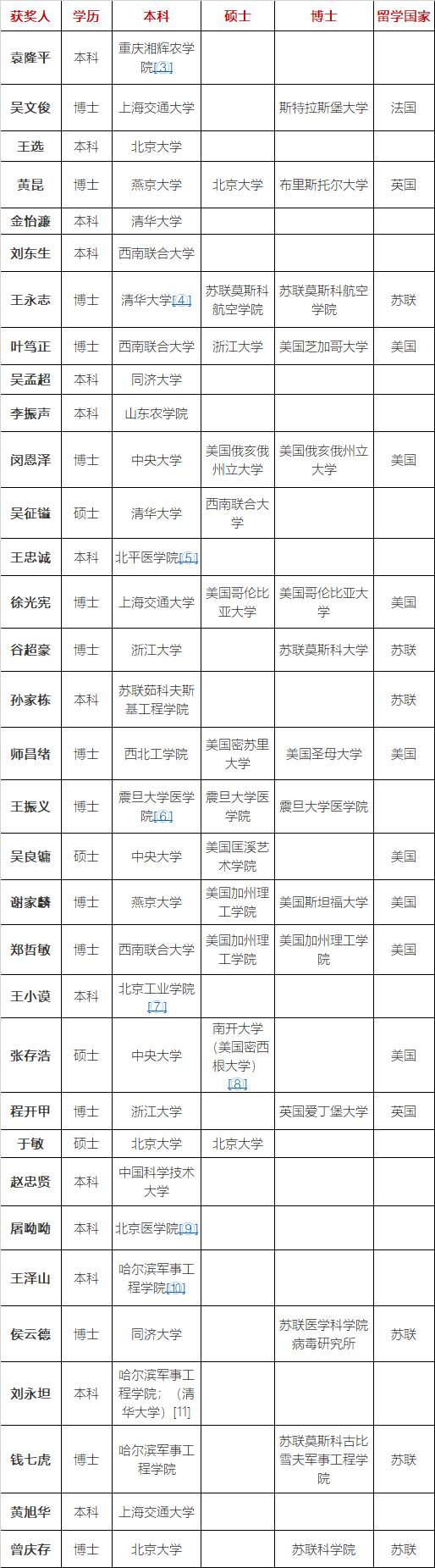

首先,這33位獲獎者均接受過完整的高等教育(見表5)。

其中,14位獲得本科學位,占42.4%,4位獲得碩士學位,占12.1%,15位獲得博士學位,占45.4%。

所有獲得者的本科教育基本上都是在國內完成,孫家棟除外。孫先在哈爾濱軍事工程學院完成預科,然后在蘇聯茹科夫斯基工程學院獲得本科學位。

再者,獲獎者本科大都畢業于海內外名校,本科畢業于清華大學和北京大學(含西南聯合大學)者有12人,本科畢業于上海交通大學、中央大學(今南京大學)、浙江大學、同濟大學、燕京大學者13人,2人本科畢業于哈爾濱軍事工程學院[②],1人本科畢業于中國科技大學。

表5 獲獎者高等教育背景統計表

其次,33位獲獎者的碩博士學歷大都在國外獲得。

19位碩博士中,僅有3位獲獎者的最高學歷是在國內取得,其余16位均在國外獲得。

加上孫家棟在蘇聯獲得的本科學歷,共有17位獲獎者有留學經歷,占總人數51%。其中,美國8人,蘇聯6人,英國2人,法國1人。

筆者統計這17位有留學經歷的獲獎者取得最高學歷的時間(見圖1),發現留學歐美者普遍在1949年之前出國,并于1952年之前取得最高學歷。

這一現象與1949年前后美國對華政策的變化有關,尤其是朝鮮戰爭爆發后,美國受麥卡錫主義影響,制定法案阻擾理工科碩博士留學生回國建設新中國,因此,即使謝家麟、閔恩澤、師昌緒、鄭哲敏4人于1951、1952年完成學業,但也因此受阻,直到1955年周恩來在日內瓦會議上揭露美國這一陰謀后才得以回國。

留學蘇聯者普遍是在新中國成立后被安排前往蘇聯學習,并在1962年中蘇關系惡化之前畢業,僅有錢七虎一人是在1960年從哈爾濱軍事工程學院本科畢業后,1961年前往蘇聯留學,并于1965年從蘇聯莫斯科古比雪夫軍事工程學院博士畢業。

圖1 海外留學經歷獲獎者取得最高學歷年份

這些獲獎者大都畢業于海內外名牌大學,而這些名牌大學又擁有最優秀的教育資源,大師云集。

根據科學累積中的優勢累積作用,獲獎者在這些頂級大學中,不僅可以了解到學界最前沿的知識,而且可以享受名師的教導,并親自參與各種科研項目,不少獲獎者畢業后得以留校繼續科研項目。

限于時間精力,筆者還未完全收集完獲獎者的任職經歷,但初步估計不少是在中國科學院和國內各重點高校任職,且任職機構較為穩定。

此外,還有學術周期較長這一特征。根據筆者查閱的資料來看,大部分的獲獎者都長期活躍于學界。即使年邁,身體依然健康,且堅持工作,參與學術活動。

盡管這是一篇非常粗線條的小文章,但依然可以略窺頂級人才成長特征。

33位國家最高科學技術獲得者主要出生于1916-1941年間,呈現高齡特征。

在對獲獎者的家庭背景考察后,可以發現,優越的家庭背景確實可以為獲獎者提供更多的選擇機會、穩定的經濟支持、良好的教育環境。

但更應看到這并不是成才的決定性因素,仍有部分學者在家庭背景不占優勢的情況下,憑借自己的努力和才智在有限的選擇中取得最佳成績。

從出生地來看,主要分布于全國13個省份,尤其是津京滬浙蘇五地,占總數的54.5%。

出生于津京滬浙蘇五地的獲獎者如無特殊原因,在基礎教育階段一般不會流向他省,即使有所流動也是在本省或者這五地內部流動。

另有5人在基礎教育階段從五地之外流向五地,而且1人家庭狀況二等,3人家庭狀況三等,1人家庭狀況四等。

獲獎者大多就讀于各類重點中學,并在國內各頂級大學完成本科教育。

另有16人在此基礎上獲得出國留學接受碩博士教育的機會,留學歐美者均在1949年之前出國,并于1952年之前取得最高學歷。

留學蘇聯者均在1950年之后前往蘇聯學習,并在1965年之前學成回國。

5. 結語

行文至此,知識社會學里的一個老而沉重的話題又一次浮現在筆者的眼前:社會存在決定社會意識(馬克思語)。

存在狀態決定未來成就的這個鐵律可以打破嗎?那些家境差的人是否還有逆襲的機會?

這幾年我們選取不同樣本做過幾項此類研究:從全國中學生階段的科技獎獲得者的分布、到長江學者獲得者的分布,再到這次國家最高科學獎獲得者的社會特征分析,基本沒有突破這個命題。

我們還擔心時代偏見與文化特點等因素對于結果的影響,特意從《全唐詩》中選取產出量最高的100位唐朝詩人做社會學分析,結果仍然如此。

英國導演邁克爾?艾普特(Michael Apted,1941-)曾拍過一部紀錄片《人生七年》(7UP)。他選取家境各異的14名7歲孩子,從1964年開始拍,每隔七年拍一次,到2019年已經拍出第九季(63UP),被選中的孩子們代表了當時英國不同的社會階層。

最初的假設是,每個孩子的社會階級預先決定了他們的未來。回過頭來再看這部記錄片,結論沒有多大改變,但其中仍有一個來自較差環境的孩子通過努力成功逆襲。

由此看來,在環境與成才之間,古今中外概莫能外。

雖然結論沒有預想的樂觀,但是值得慶幸的是,即便個體存在狀態不佳、身處逆境,但只要家庭有一個主動變革的意識或者遠見,再加上孩子本身的天分,仍可以在一定程度上克服這些障礙。

雖然很難,但這些努力會讓智慧的心靈得以存活與生長,而不至于過早凋零。畢竟,只要想走,路總還是有的!

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

相關文章

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414

點擊排行

PPT新聞

“海洋金屬”——鈦合金在艦船的

點擊數:7130

腐蝕與“海上絲綢之路”

點擊數:5741