咱們繼續吃中科院的瓜。

京區某所,在新領導走馬上任后,發現各個課題組或多或少都欠著所里的錢,據說總數有 2 億之巨。

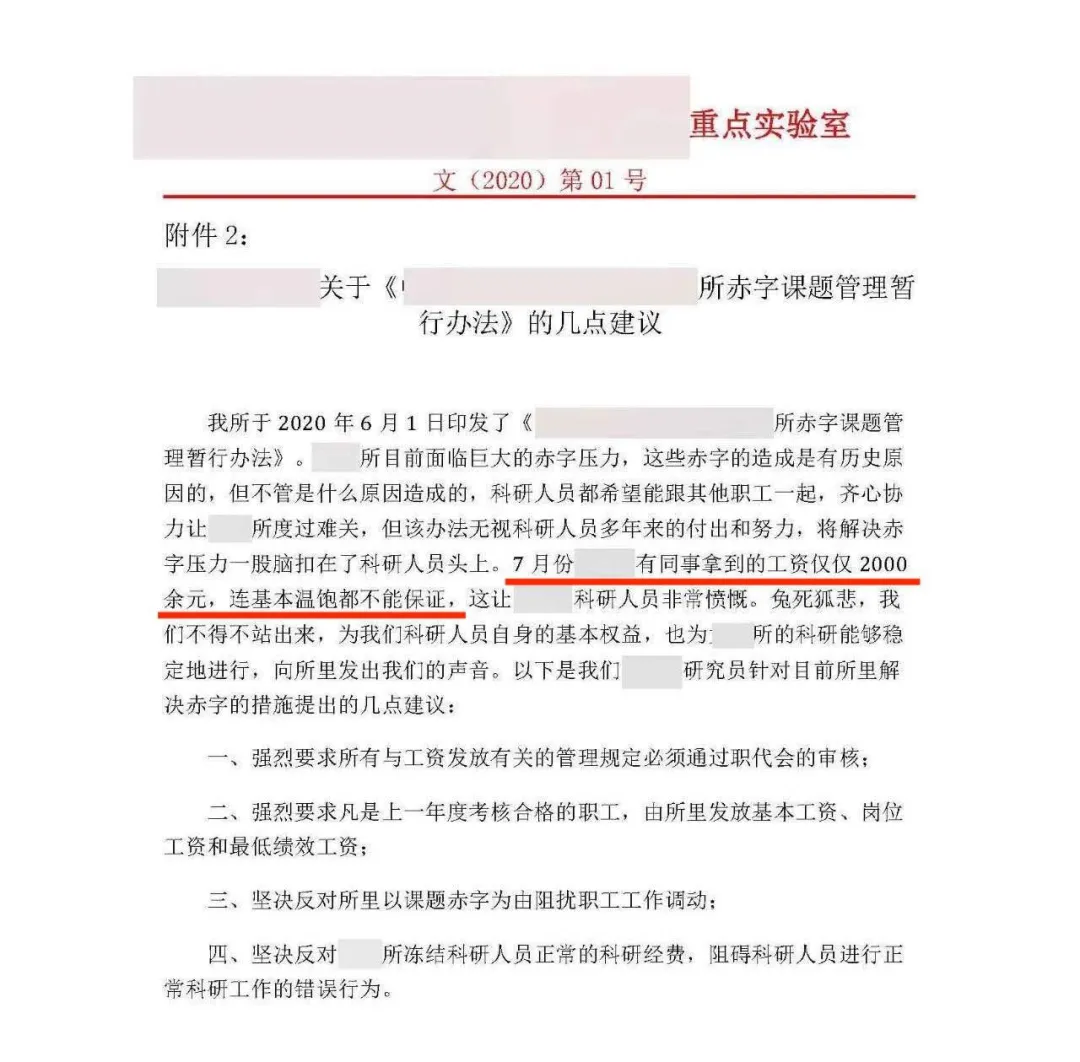

欠債還錢,理所當然。新所長向各個課題組催債,還不上錢的,按照分期的方式從科研人員工資里扣。有人一個月只得 2000 多元薪水,連基本生活都無法保障。

圖片來源:某所下屬某重點實驗室文件

吃瓜群眾不禁要問,課題組怎么就欠下所里的錢呢?這些錢都用來干什么呢?

管理機制的弊端

咱們都知道,國家對科研經費的管理越來越嚴格了,很多課題組長都說錢越來越難花。

具體到能發到科研人員手里的部分,勞務費在科研經費的列支中屬于直接經費,科研績效則屬于間接經費。

直接費用納入依托單位的財務進行統一管理,單獨核算,專款專用,來不得半點虛的。

而間接費用怎么用,是跟依托單位信用等級掛鉤的,單位資質好,自由裁量的權限就大。詳細的管理辦法,由不同科研單位單獨制定。

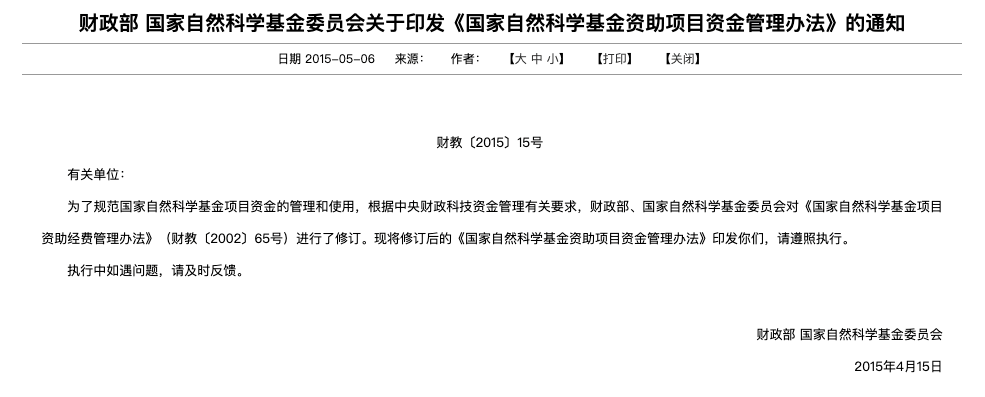

根據《國家自然科學基金資助項目資金管理辦法》,依托單位應當制定間接費用的管理辦法,合規合理使用間接費用,結合一線科研人員的實績,公開、公正安排績效支出,體現科研人員價值,充分發揮績效支出的激勵作用。

圖片來源:基金委官網

需要注意的是,間接費用并不完全是科研績效,還包括依托單位為了項目研究提供的現有儀器設備及房屋,水、電、氣、暖消耗以及有關管理費用等。雖然每個單位的管理辦法不同,但大致的做法還是近似:單位拿一部分,課題組拿大頭。

但京區某所,單位拿走的比較多,根據(直接費用 - 設備購置費)×10% 的方式提取管理費,而不是根據課題任務的間接經費預算按照比例提取。

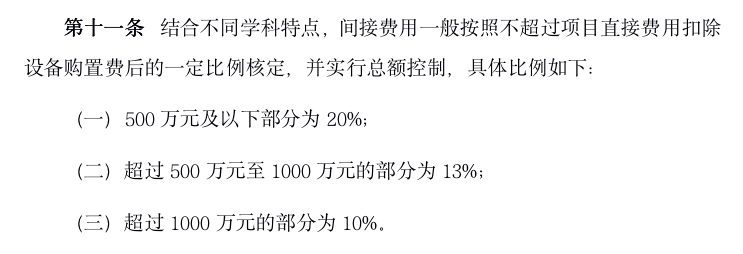

與之對應的,間接費用一般按照不超過項目資助總額的一定比例進行分段累進核定,500 萬元以下的部分為 20%,超過 500 萬元到 1000 萬元的部分為 13%,超過 1000 萬元的部分為 10%。

也就是說,項目的間接費用該所至少拿一半,超過 1000 萬的部分,所里全拿;并且項目越大,所里拿走的越多,能到課題組的部分越少。

圖片來源:《國家自然科學基金資助項目資金管理辦法》

這樣的操作導致該所獲得科研經費越多的課題組,能夠用于支付績效工資的經費反而越少。很多課題組導師無奈之下只能向所里舉債發放組內人員工資,日積月累,數目驚人。

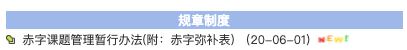

而所里又不顧事實地對所謂「赤字課題」進行清理,補不起赤字的課題組負責人被直接扣發工資。

圖片來源:京區某所官網

聯系到剛剛站上輿論風口的中科院合肥物質科學研究院核能安全技術研究所 90 多名科研人員集體出走,中科院的負面新聞恐怕會給 2021 年考研的學子們在志愿選擇方面造成不好的影響。

但筆者必須說句公道話,高考選專業的時候,很多人自己做不了主;考研選專業,基本就是自己拿主意了。這時千萬要慎重,一定要先了解清楚再做決定。

中科院的導師和經費制度

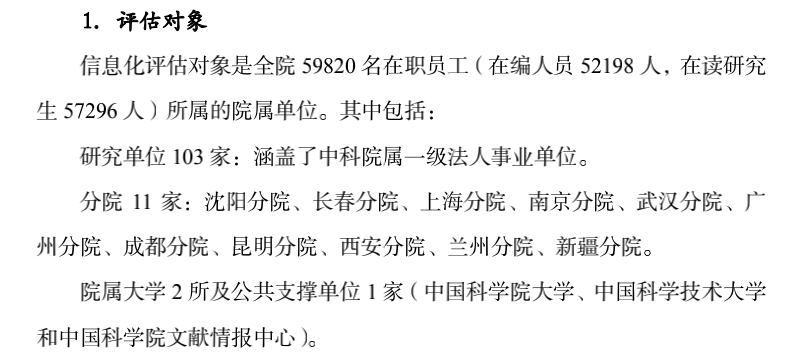

截止到最近一次評估的 2018 年,中科院分院 11 家,下屬一級法人事業單位 103 家,另外還包括中國科學院大學和中國科學技術大學 2 所院屬大學和 1 個文獻情報中心。

圖片來源:《中科院信息化評估報告》

不同研究單位的具體情況差異很大,比如成都有機化學研究所就改制為公司,雖然仍隸屬中國科學院成都分院,但已完全變為公司化管理,官網也更像企業站點。

圖片來源:中科院成都有機所官網

即便沒有更名和改制的中科院下屬研究單位,也早已完成改革。中科院在國內率先推行國外的 PI(Principal Investigator)制,一個課題組,就相當于一個公司;課題組導師相當于公司總經理。

在這種制度下,編制就顯得不那么重要:沒有編制,只要導師同意出錢,也可續聘;即便有編制,沒人出錢,只拿少得可憐的基本工資和崗位工資,基本也活不下去。

這種模式給予導師極大的裁量權,但壓力也全都落在導師身上。

導師要提高自己的收入,還要養活一個大攤子,就必須四處找經費。而如今的用人成本,實在太高,事業單位又不像公司那樣有比較靈活的避稅方式,所以課題組出錢多,雇員拿到手少。以上海某所為例,聘一位科研秘書,課題組一年支出 18 萬,雇員到手僅有 10 萬。

如何利用科研,讓課題組發展壯大,是每個導師每天都在思考的問題。從這個角度說,課題組導師跟企業總經理還真有點像。

那么,導師都是從哪里找經費呢?

與教育部下屬的各個高校不同,中科院雖然有財政撥款,但由于施行「院所兩級管理」和「所長負責制」,所以研究所拿到的撥款很少,大多還不夠維持基本運營,需要所內的課題組湊份子。份子錢,就來自每個課題組的科研經費。

我們都知道,科研經費包括縱向和橫向兩部分,前者主要來自申請各類科研基金,后者主要來自科研成果的轉化。

按照慣例,任何科研經費從對公賬戶轉入,研究所都可以扣取一定比例的管理費。很多高校也是如此。這種經費管理的方式有助于保障研究所對課題組的支持。

中科院的研究所散布于全國各地,跟當地政府的關系有遠近,跟當地企業的合作有多寡,在所長負責制下經費管理方式也由各所自己決定,這就造成了不同研究所對經費管理的方式差別非常大。

上海某所,對縱向經費不征收管理費,僅按實際使用情況收取可通過直接經費列支的款項,而且安全考評優秀的課題組,還可以減免這部分費用;對于橫向經費,只有其中間接經費超出一定比例,才予以征收管理費。這種盤活縱向經費的方式是常見做法。但前文提及的京區某所,顯然就做得比較差了。

中科院很大,103 家一級法人事業單位下面還有更多分所和公司,這些更細分的科研單位,獨立性很強,人事和經費的管理出現差異,也絲毫不奇怪。

去中科院深造依舊是個好選擇

說了這么多,作為普通的科研人員,到底去中科院深造,是不是個好選擇呢?這個問題,先不著急給答案。

知乎上的兩個提問,似乎是在表達某種擔憂。

圖片來源:知乎截圖

咱們不妨分別來看。

對于第一個問題,答案比較簡單:中科院系統的研究生將近 6 萬人,分布于全國不同地區的各個研究所,研究所水平差距很大,培養出來的學生自然水平差距也很大。

中科院對下屬的研究機構有個評估,根據最近的評估結果,共有 22 個研究單位獲評 A 類研究單位。這些單位頒發的學位的含金量,平均水平在 985 的頂尖檔次,大都是國內該領域數一數二的科研機構。

圖片來源:《中科院信息化評估報告》

至于第二個問題,得看具體怎么看。

以前中科院在國內科研領域,特別是理工科領域幾乎是一家獨大,現在高校科研實力大大提高,這種局面已經逐漸打破了。當然,這從任何角度看,都是利國利民的好事。所以,中科院的霸主地位失去了。

但從實際承擔的項目來看,中科院依然是很多國家重大重點項目的負責單位,特別是基礎研究領域的很多大項目,幾乎都是中科院在承擔。無論財力還是物力,都大大強于從前。從這個角度看,中科院無疑在逐漸發展壯大。

另外,科學研究的專業程度日益加深,越發對公眾不友好,并且看上去,距離一些大眾關心的民生問題越來越遠。在公眾眼里,中科院的存在感大大降低,看上去也就似乎大不如從前了。

回到人才培養的話題,知乎上的提問也比較有代表性。

圖片來源:知乎截圖

以上三個問題下的很多回答都提到:中科院最擅長的,就是一手爛牌打得好。

中科院不看本科出身。雖然有中科大和中國科學院大學,但相對于中科院能容納的研究生而言,這兩所學校畢業的本科生實在太少。中科院的研究生多數都是其他高校的畢業生,不存在某些高校明里暗里保護本校畢業生的現象。

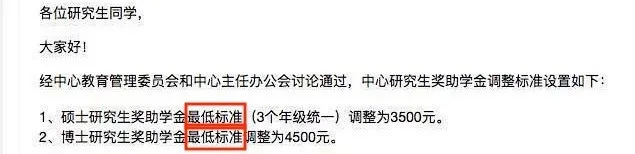

中科院的學生待遇比高校好。某些所的研究生,即便研一上課,每個月也能拿 3000 多,比高校多不少;而且中科院一年發 12 個月,高校只發 10 個月。雖然攻讀學位不是奔著錢去的,但錢多一點,研究生階段也會過得舒服一點。

圖片來源:某所內部郵件

中科院的科研資源非常非常非常好。全中科院系統的研究生近 6 萬人,教職員工也近 6 萬,師生比非常高。研一上課的老師很多就是院士或長江學者,絕對的明星陣容。學生少,導師用了招生指標,多數就會好好帶。硬件水平的話,雖然不同研究所略有參差,但普遍不錯。尤其是那些 A 類所,很多設備都是國內唯一。

而且中科院沒有什么教學任務,科研氛圍濃厚。如果打定主意做科研讀博士的話,選中科院的好研究所,肯定錯不了。當然,做科研的壓力會很大,學霸們想必都應該知道了。

總之,中科院有著輝煌的歷史,現在仍然有數量驚人的優秀研究所,絕對是個適合搞科研的地方。

而且,筆者曾經做過一個樣本數比較低的統計,發現院士大多具有中科院背景。

如果學霸們有成為院士的雄心壯志,那可真得要好好考慮一下去中科院做博士哦~

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414