2000年國家最高科學(xué)技術(shù)獎獲獎人

袁隆平--國家雜交水稻工程技術(shù)研究中心

袁隆平,男,1930年9月出生于北京,1953年畢業(yè)于西南農(nóng)學(xué)院農(nóng)學(xué)系。畢業(yè)后,一直從事農(nóng)業(yè)教育及雜交水稻研究。

1980-1981年赴美任國際水稻研究所技術(shù)指導(dǎo)。1982年任全國雜交水稻專家顧問組副組長。1991年受聘聯(lián)合國糧農(nóng)組織國際首席顧問。1995年被選為中國工程院院士。1971年至今任湖南農(nóng)業(yè)科學(xué)院研究員,并任湖南省政協(xié)副主席、全國政協(xié)常委、國家雜交水稻工程技術(shù)研究中心主任。

袁隆平院士是世界著名的雜交水稻專家,是我國雜交水稻研究領(lǐng)域的開創(chuàng)者和帶頭人,為我國糧食生產(chǎn)和農(nóng)業(yè)科學(xué)的發(fā)展做出了杰出貢獻(xiàn)。他的主要成就表現(xiàn)在雜交水稻的研究、應(yīng)用與推廣方面。

七十年代初,袁隆平利用助手發(fā)現(xiàn)的天然雄性不育的“野敗”作為雜交水稻的不育材料并發(fā)表了水稻雜種優(yōu)勢利用的觀點,打破了世界性的自花授粉作物育種的禁區(qū)。七十年代中期,以他為首的科技攻關(guān)組完成了三系配套并培育成功雜交水稻,實現(xiàn)了雜交水稻的歷史性突破。現(xiàn)我國雜交水稻的各個優(yōu)良品種已占全國水稻種植面積的50%,平均增產(chǎn)20%。此后,他又提出“兩系法亞種間雜種優(yōu)勢利用”的發(fā)展概念,國家“863”計劃據(jù)此將兩系法列為重要項目,經(jīng)項目組科技人員6年的刻苦研究,已掌握兩系法技術(shù),并推廣種植,現(xiàn)占水稻面積的10%,效果良好。

1997年,他在國際“超級稻”的概念基礎(chǔ)上,提出了“雜交水稻超高產(chǎn)育種”的技術(shù)路線,在實驗田取得良好效果,畝產(chǎn)近800公斤,且米質(zhì)類粳稻,引起國際上的高度重視。為進(jìn)一步解決大面積、大幅度提高水稻產(chǎn)量難題奠定了基礎(chǔ)。

在全國農(nóng)業(yè)科技工作者的共同努力下,1976年至1999年累計推廣種植雜交水稻35億多畝,增產(chǎn)稻谷3500億公斤。近年來,全國雜交水稻年種植面積2.3億畝左右,約占水稻總面積的50%,產(chǎn)量占稻谷總產(chǎn)的近60%,年增稻谷可養(yǎng)活6000萬人口,社會和經(jīng)濟效益十分顯著。

袁隆平院士熱愛祖國、品德高尚,他的成就和貢獻(xiàn),在國內(nèi)外產(chǎn)生了強烈反響。雜交水稻的研究成果獲得我國迄今為止唯一的發(fā)明特等獎。并先后榮獲聯(lián)合國教科文組織、糧農(nóng)組織等多項國際獎勵。袁隆平雖已年屆70歲,仍然一如既往地活躍在科研與生產(chǎn)實踐的第一線,從不間斷地進(jìn)行著研究、實驗與應(yīng)用。

吳文俊--中國科學(xué)院系統(tǒng)科學(xué)研究所

吳文俊,男,1919年5月出生于上海,1940年畢業(yè)于上海交通大學(xué)數(shù)學(xué)系。2017年5月7日逝世。

1946年赴法國Strassbourg大學(xué)留學(xué),獲博士學(xué)位。1957年被選為中國科學(xué)院學(xué)部委員(院士)。1990年被第三世界科學(xué)院選為院士。

1952年至1979年任中國科學(xué)院數(shù)學(xué)所副所長、研究員。1979年至現(xiàn)在任中國科學(xué)院系統(tǒng)科學(xué)研究所副所長、名譽所長、研究員。

吳文俊院士是著名的數(shù)學(xué)家,他的研究工作涉及到數(shù)學(xué)的諸多領(lǐng)域。在多年的研究中取得了豐碩成果。其主要成就表現(xiàn)在拓?fù)鋵W(xué)和數(shù)學(xué)機械化兩個領(lǐng)域。他為拓?fù)鋵W(xué)做了奠基性的工作。他的示性類和示嵌類研究被國際數(shù)學(xué)界稱為“吳公式”,“吳示性類”,“吳示嵌類”,至今仍被國際同行廣泛引用,影響深遠(yuǎn),享譽世界。

70年代后期,在計算機技術(shù)大發(fā)展的背景下,他繼承和發(fā)展了中國古代數(shù)學(xué)的傳統(tǒng)(即算法化思想),轉(zhuǎn)而研究幾何定理的機器證明,徹底改變了這個領(lǐng)域的面貌,是國際自動推理界先驅(qū)性的工作,被稱為“吳方法”,產(chǎn)生了巨大影響。吳的研究取得了一系列國際領(lǐng)先成果并已應(yīng)用于國際上當(dāng)前流行的符號計算軟件方面。

吳文俊院士熱愛祖國,有高尚的科學(xué)道德,是數(shù)學(xué)界德高望重的前輩,至今仍在數(shù)學(xué)機械化研究的第一線。在50多年的研究工作中,始終站在數(shù)學(xué)領(lǐng)域的前沿,做出了原創(chuàng)性研究成果。在國際上產(chǎn)生了重大影響。

2001年國家最高科學(xué)技術(shù)獎獲獎人

黃昆--中國科學(xué)院半導(dǎo)體研究所

黃昆,男,1919年9月出生于北京,1941年畢業(yè)于燕京大學(xué)物理系。1945年赴英國留學(xué),1948年獲英國布里斯托(Bristol)大學(xué)哲學(xué)博士學(xué)位,1949-1951年在英國利物浦大學(xué)理論物理系任博士后研究員,1951—1977年在北京大學(xué)物理系任教授,1977-1983年任中國科學(xué)院半導(dǎo)體研究所所長,1983年至今,任名譽所長。他先后被選為中國科學(xué)院學(xué)部委員(院士)(1955年),瑞典皇家科學(xué)院外籍院士(1980年),第三世界科學(xué)院院士(1985年)。1987-1991年曾任中國物理學(xué)會理事長。2005年7月6日去世。

黃昆院士是世界著名的物理學(xué)家,他對固體物理學(xué)作出了許多開拓性的重大貢獻(xiàn)。是我國固體物理學(xué)和半導(dǎo)體物理學(xué)的奠基人之一。他從理論上預(yù)言了與晶格中雜質(zhì)有關(guān)的X光漫散射,以后被稱為“黃散射”。這個理論在六十年代獲實驗證實,“黃散射”已發(fā)展成為一種能直接研究固體中微觀缺陷的有效手段。他的多聲子躍遷理論,以“黃一里斯因子”而著稱于世。他提出關(guān)于描述晶體中光學(xué)位移、宏觀電場與電極化三者關(guān)系的“黃方程”和由此引申的電磁波與晶格振動的耦合,即后來稱為極化元的重要概念。他與M.Born合著的《晶格動力學(xué)理論》一書,是一部有世界影響的經(jīng)典性科學(xué)專著。他的理論對信息產(chǎn)業(yè)(特別是光電子產(chǎn)業(yè))具有重要的現(xiàn)實指導(dǎo)意義,產(chǎn)生著越來越深遠(yuǎn)的影響。

半個世紀(jì)以來,他不僅對固體物理學(xué)做出了重要的貢獻(xiàn)。同時,還對高等學(xué)校中普通物理、固體物理不口半導(dǎo)體物理的教學(xué)做出了十分重要的貢獻(xiàn)。

黃昆院士熱愛祖國,熱愛科技事業(yè)。近年來,他與合作者對半導(dǎo)體超晶格的電子態(tài)和聲子模開展了系統(tǒng)的富有成效的研究。為我國科技事業(yè)作出重要貢獻(xiàn)。超晶格的電子態(tài)和聲子模開展了系統(tǒng)的富有成效的研究。為我國科技事業(yè)作出重要貢獻(xiàn)。

王選--北京大學(xué)

王選,男,1937年2月出生于上海,1958年畢業(yè)于北京大學(xué)數(shù)學(xué)力學(xué)系。后一直從事計算機領(lǐng)域的教育和研究工作。自1975年開始,他組織并進(jìn)行了漢字激光照排和電子出版系統(tǒng)的研制工作。1984年后被聘任為北京大學(xué)教授、計算機科學(xué)技術(shù)研究所所長。1992、1994年先后被選為中國科學(xué)院、中國工程院院士。1995年任北大方正技術(shù)研究院院長,方正控股有限公司董事局主席。王選院士是著名的計算機應(yīng)用專家,主要致力于文字、圖形、圖象的計算機處理研究。1975年開始主持我國計算機漢字激光照排系統(tǒng)和以后的電子出版系統(tǒng)的研究開發(fā),跨越當(dāng)時日本的光機式二代機和歐美的陰極射線管式三代機階段,開創(chuàng)性地研制當(dāng)時國外尚無商品的第四代激光照排系統(tǒng),針對漢字印刷的特點和難點,發(fā)明了高分辨率字形的高倍率信息壓縮技術(shù)和高速復(fù)原方法,率先設(shè)計出相應(yīng)的專用芯片,在世界上首次使用控制信息(參數(shù))描述筆劃特性的方法,并取得歐洲和中國的相應(yīng)發(fā)明專利。這些成果的產(chǎn)業(yè)化和應(yīng)用,取消了我國沿用上百年的鉛字印刷,推動了我國報業(yè)和印刷出版業(yè)的發(fā)展。同時,他又相繼提出并領(lǐng)導(dǎo)研制了大屏幕中文報紙編排系統(tǒng)、彩色中文激光照排系統(tǒng)、遠(yuǎn)程傳版技術(shù)和新聞采編流程管理系統(tǒng)等。這些成果達(dá)到國際先進(jìn)水平,在國內(nèi)外得到迅速的推廣應(yīng)用,使中國報業(yè)技術(shù)和應(yīng)用水平處于世界最前列。2006年2月13日去世。

八十年代初,王選院士便開始致力于研究成果的商品化、產(chǎn)業(yè)化工作,成功地闖出一條產(chǎn)學(xué)研緊密結(jié)合的市場化道路。使得漢字激光照排技術(shù)占領(lǐng)國內(nèi)報業(yè)99%和書刊(黑白)出版業(yè)90%的市場,以及80%的海外華文報業(yè)市場,創(chuàng)造了巨大的經(jīng)濟和社會效益。

王選院士熱愛祖國,熱愛科技事業(yè)、積極培養(yǎng)人才。多年來,他始終站在當(dāng)代科學(xué)技術(shù)前沿,積極推進(jìn)技術(shù)成果的產(chǎn)業(yè)化和促進(jìn)現(xiàn)代生產(chǎn)力的發(fā)展,為我國的科技進(jìn)步做出重要貢獻(xiàn)。

2002年國家最高科學(xué)技術(shù)獎獲獎人

金怡濂--國家并行計算機工程技術(shù)研究中心

金怡濂,男,漢族,1929年9月出生于天津市,1951年畢業(yè)于清華大學(xué)電機系;1956-1958年在蘇聯(lián)科學(xué)院精密機械與計算技術(shù)研究所進(jìn)修;1994年當(dāng)選為中國工程院首批院士;1994-2000年為中國工程院主席團(tuán)成員和中國工程院信息與電子工程學(xué)部主任。現(xiàn)任國家并行計算機工程技術(shù)研究中心主任、研究員,中國計算機學(xué)會名譽理事。

金怡濂院士是我國高性能計算機領(lǐng)域的著名專家,是我國巨型計算機事業(yè)的開拓者之一。半個世紀(jì)以來,金怡濂作為技術(shù)開發(fā)的主要負(fù)責(zé)人,先后提出多種類型、各個時期居國內(nèi)領(lǐng)先或國際先進(jìn)水平的大型、巨型計算機系統(tǒng)的設(shè)計思想和技術(shù)方案,并組織科技人員共同刻苦攻關(guān),予以實現(xiàn),取得了一系列創(chuàng)造性、突破性的成果,為我國高性能計算機趕超世界先進(jìn)水平做出了卓越貢獻(xiàn)。

20世紀(jì)70年代初,他主持了雙機并行計算機系統(tǒng)的研制,在我國大型計算機系統(tǒng)中采用雙機并行處理技術(shù)并獲成功。80年代中期,他提出了基于通用CPU芯片的大規(guī)模并行處理計算機設(shè)計思想和技術(shù)方案,實現(xiàn)了我國巨型計算機向大規(guī)模并行處理方向的發(fā)展。90年代,他擔(dān)任國家重點工程--"神威"巨型計算機系統(tǒng)總設(shè)計師,使我國高性能計算機峰值運算速度從每秒10億次跨越到每秒3000億次以上,實現(xiàn)了我國高性能計算機的歷史性突破。隨后,他繼續(xù)擔(dān)任新一代巨型計算機系統(tǒng)的總設(shè)計師,提出多項創(chuàng)新思想,為系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)進(jìn)入國際領(lǐng)先行列、再次實現(xiàn)我國高性能計算機的跨越發(fā)展做出杰出貢獻(xiàn)。

"神威"計算機先后安裝在北京高性能計算機應(yīng)用中心和上海超級計算機中心。為氣象氣候、石油物探、生命科學(xué)、航空航天、材料工程、環(huán)境科學(xué)和基礎(chǔ)科學(xué)等領(lǐng)域提供了不可缺少的高端計算工具,取得了顯著效益,在我國經(jīng)濟建設(shè)和科學(xué)研究中發(fā)揮了重要的作用。

金怡濂院士熱愛祖國,品格高尚。長期以來他一直致力于我國計算機事業(yè),并為國家培養(yǎng)了眾多優(yōu)秀人才。目前仍工作在超級計算機研制的第一線。為推動我國科技進(jìn)步做出重要貢獻(xiàn)。

2003年國家最高科學(xué)技術(shù)獎獲獎人

劉東生--中國科學(xué)院地質(zhì)與地球物理研究所

劉東生,男,中共黨員,1917年11月22日出生于遼寧省。1942年畢業(yè)于西南聯(lián)合大學(xué)地質(zhì)地理氣象系,1980年當(dāng)選中國科學(xué)院院士,1991年當(dāng)選第三世界科學(xué)院院士,1996年當(dāng)選歐亞科學(xué)院院士。現(xiàn)為中國科學(xué)院地質(zhì)與地球物理研究所研究員。

劉東生1946年參加工作,先后擔(dān)任中國科學(xué)院地質(zhì)研究所副研究員、研究員,中國科學(xué)院貴陽地球化學(xué)研究所研究員、第四紀(jì)地質(zhì)研究室主任,國務(wù)院環(huán)境保護(hù)委員會專家小組組長,國際第四紀(jì)研究聯(lián)合會主席,中國第四紀(jì)研究委員會主任和中國環(huán)境科學(xué)學(xué)會副主席等學(xué)術(shù)職務(wù)。

劉東生院士是我國地球環(huán)境科學(xué)研究領(lǐng)域的專家。近60年從事地學(xué)研究中,在中國的古脊椎動物學(xué)、第四紀(jì)地質(zhì)學(xué)、環(huán)境科學(xué)和環(huán)境地質(zhì)學(xué)、青藏高原與極地考察等科學(xué)研究領(lǐng)域中,特別是黃土研究方面取得了大量的研究成果,使中國在古全球變化研究領(lǐng)域中躋身世界前列。

從20世紀(jì)50年代起,劉東生院士對黃土高原進(jìn)行了大量的野外考察和實驗分析,完成了黃河中游黃土分布圖、中國黃土分布圖和多部專著,提出了有重要突破的“新風(fēng)成學(xué)說”,把風(fēng)成沉積作用從黃土高原頂部黃土層拓展到整個黃土序列,并把過去只強調(diào)搬運過程的風(fēng)成作用擴展到物源-搬運-沉積-沉積后變化這一完整過程。

1958年,他從黃土地層研究中根據(jù)黃土與古土壤的多旋回特點,發(fā)現(xiàn)第四紀(jì)氣候冷暖交替遠(yuǎn)不止四次,發(fā)展了傳統(tǒng)的四次冰期學(xué)說,成為全球環(huán)境變化研究的一個重大轉(zhuǎn)折,奠基了環(huán)境變化的“多旋回學(xué)說”。

上個世紀(jì)80年代,他基于對中國黃土解釋了250萬年以來的氣候變化歷史,使黃土與深海沉積、極地冰芯并列成為全球環(huán)境變化研究的三大支柱,為全球氣候變化研究做出了重要貢獻(xiàn)。

1964年至今,他一直致力于青藏高原隆起與東亞環(huán)境演化的研究,把青藏高原研究同黃土高原研究結(jié)合起來,把固體巖石圈的演化同地球表層圈的演化結(jié)合起來,開辟了地球科學(xué)一個新的研究領(lǐng)域。20世紀(jì)90年代以來,地球系統(tǒng)各圈層相互作用已成為國際學(xué)術(shù)界的研究熱點。

他在地球環(huán)境科學(xué)研究領(lǐng)域的理論貢獻(xiàn),被國際學(xué)術(shù)界公認(rèn)。他發(fā)表的文章被SCI論文引用2800多次,2002年獲國際“泰勒環(huán)境成就獎”。同時,他的研究成果對黃土高原水土保持、植被重建以及東部沙地治理等,具有重要的理論指導(dǎo)作用。

他熱愛祖國,奉獻(xiàn)于地球科學(xué)事業(yè),在學(xué)術(shù)生涯中,孜孜不倦,努力進(jìn)取,團(tuán)結(jié)奮進(jìn),做出了重大的科學(xué)貢獻(xiàn)。他為國家培養(yǎng)了許多人才,在他們之中,有些人已經(jīng)成為我國地球環(huán)境科學(xué)研究的骨干。他領(lǐng)導(dǎo)建立了多學(xué)科交叉的現(xiàn)代化科學(xué)實驗室,已成為我國及國際第四紀(jì)環(huán)境科學(xué)的研究中心之一。他的工作推動了地球環(huán)境科學(xué)的發(fā)展,使我國第四紀(jì)地質(zhì)學(xué)與環(huán)境地質(zhì)學(xué)立于國際地球科學(xué)的前沿。

王永志--中國人民解放軍總裝備部

王永志,男,中共黨員,1932年11月17日出生于遼寧省。1952年考入清華大學(xué)航空系,1961年畢業(yè)于莫斯科航空學(xué)院(Moscow Aviation Institute)導(dǎo)彈設(shè)計專業(yè),1992年當(dāng)選國際宇航科學(xué)院院士、俄羅斯宇航科學(xué)院外籍院士,1994年5月當(dāng)選中國工程院首批院士,現(xiàn)在中國人民解放軍總裝備部工作。

王永志1961年回國以來一直從事航天技術(shù)工作,先后擔(dān)任中國運載火箭技術(shù)研究院總體設(shè)計部總體設(shè)計室主任、總體設(shè)計部副主任、主任,中國運載火箭技術(shù)研究院副院長、院長。曾任洲際火箭副總設(shè)計師、第二代液體戰(zhàn)略火箭總設(shè)計師、固體戰(zhàn)略火箭和地地戰(zhàn)術(shù)火箭總設(shè)計師和研制總指揮,長征二號E捆綁式運載火箭等型號總指揮,航空航天部科技委副主任、運載火箭系列總設(shè)計師、地地火箭系列總設(shè)計師,1992年11月至今任中國載人航天工程總設(shè)計師。

王永志是航天技術(shù)專家,是我國載人航天工程的開創(chuàng)者之一和學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人。40多年來在我國戰(zhàn)略火箭、地地戰(zhàn)術(shù)火箭以及運載火箭的研制工作中做出了突出的貢獻(xiàn),特別是在載人航天工程中做出了重大貢獻(xiàn)。

他在科學(xué)技術(shù)上的突出貢獻(xiàn)主要有:

20世紀(jì)60年代、70年代他作為重要的技術(shù)骨干,參加了我國第一代戰(zhàn)略火箭的研制工作,在中近程、中程和洲際火箭的研制工作中為增大射程,提高實用性能,解決了大量的技術(shù)問題。

20世紀(jì)80年代,他是第二代戰(zhàn)略火箭研制的主要技術(shù)帶頭人,在新型液體遠(yuǎn)程和固體遠(yuǎn)程兩種戰(zhàn)略火箭以及地地戰(zhàn)術(shù)火箭的研制中,為實現(xiàn)火箭技術(shù)更新?lián)Q代做出了重要貢獻(xiàn)。

20世紀(jì)80年代,他主持完成了長征二號E大推力捆綁火箭研制任務(wù)。研制時間僅為18個月,首次發(fā)射取得成功,使中國火箭近地軌道運載能力一舉由2.5噸提高到9.2噸,實現(xiàn)了火箭技術(shù)的巨大突破。

1992年以來,他為中國載人航天工程的研制工作嘔心瀝血,為2003年10月16日首次載人航天飛行圓滿成功、實現(xiàn)載人航天的歷史性突破,做出了巨大貢獻(xiàn)。

1987年起,他作為“863”航天領(lǐng)域?qū)<椅瘑T會成員,參與制定我國載人航天的發(fā)展藍(lán)圖。1992年1月,他被任命為載人航天工程技術(shù)、經(jīng)濟可行性論證組組長,主持?jǐn)M制了該工程七大系統(tǒng)的技術(shù)途徑和主要技術(shù)方案。1992年8、9月,他代表論證組先后向中央?yún)R報了工程主要技術(shù)方案和“三步走”的發(fā)展戰(zhàn)略,均被肯定。工程立項后,他即被任命為中國載人航天工程的總設(shè)計師。他主持了工程方案設(shè)計、初樣研制、試(正)樣研制和無人飛行試驗,以及首次載人航天飛行的技術(shù)工作,在總體技術(shù)方案制定、提出對各系統(tǒng)技術(shù)要求、關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)、重大問題處理等方面起到了關(guān)鍵作用,做了大量開創(chuàng)性工作。

他是工程的技術(shù)總負(fù)責(zé)人,既能充分發(fā)揚技術(shù)民主,又較好地把握了大局,將一大批熱愛祖國、技術(shù)過硬的科技人才團(tuán)結(jié)在一起,繼承和發(fā)揚“兩彈一星”精神,形成了一支優(yōu)秀的航天科技群體。他是這一群體的杰出代表。

王永志院士熱愛祖國,將祖國的利益放在第一位。在老一輩專家的悉心培養(yǎng)下,成長為國際知名的航天技術(shù)專家。40多年來,始終奮斗在研制試驗的第一線,樹立了較高的威信,為祖國的國防現(xiàn)代化建設(shè)和航天科技事業(yè)做出了杰出的貢獻(xiàn)。于1978年獲全國科學(xué)大會獎,1985年獲國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎特等獎,1997年獲國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎一等獎兩項,1999年獲解放軍專業(yè)技術(shù)重大貢獻(xiàn)獎。

2004年國家最高科學(xué)技術(shù)獎獲獎人

空缺

2005年國家最高科學(xué)技術(shù)獎獲獎人

葉篤正--中國科學(xué)院大氣物理研究所

葉篤正,男,1916年2月出生于天津市,1948年11月在美國芝加哥大學(xué)獲博士學(xué)位;氣象學(xué)家,中國科學(xué)院院士;歷任中國科學(xué)院地球物理研究所研究員、室主任,大氣物理研究所研究員、所長,中國科學(xué)院副院長等職;現(xiàn)任中國科學(xué)院特邀顧問,中國科學(xué)院大氣物理研究所名譽所長;美國氣象學(xué)會榮譽會員;英國皇家氣象學(xué)會會員;芬蘭科學(xué)院外籍院士;曾在許多國際國內(nèi)學(xué)術(shù)組織中擔(dān)任重要職務(wù)。

葉篤正院士的主要科學(xué)技術(shù)成就如下:

1. 開創(chuàng)青藏高原氣象學(xué)。葉篤正首先發(fā)現(xiàn)圍繞青藏高原的南支急流、北支急流及它們匯合成為北半球最強大的急流,嚴(yán)重地影響著東亞天氣和氣候;他與國外氣候?qū)W家Flohn各自指出了青藏高原在夏季是大氣的一個巨大熱源,葉篤正還首先指出青藏高原冬季是冷源;他同時還深入地研究了夏季青藏高原熱源及其對東亞大氣環(huán)流的影響。由于他的研究工作,國際上才接受了大地形熱力作用的概念,為青藏高原氣象學(xué)的建立奠定了科學(xué)基礎(chǔ)。

2. 創(chuàng)立大氣長波能量頻散理論。提出了大氣平面Rossby波的能量頻散理論,從理論上證明了西風(fēng)環(huán)流中的能量可按遠(yuǎn)大于風(fēng)速的群速度向下游(或上游)傳播,為現(xiàn)代大氣長波的預(yù)報提供了理論基礎(chǔ);同時,也對阻塞高壓天氣系統(tǒng)的生成、維持和移動給出一種動力學(xué)解釋。這個理論31年后才由B.Hoskins的“大圓理論”所推廣,成為對遙相關(guān)和遙響應(yīng)的理論解釋。

3. 創(chuàng)立東亞大氣環(huán)流和季節(jié)突變理論。葉篤正與陶詩言等發(fā)現(xiàn)東亞和北美環(huán)流在過渡季節(jié)(六月和十月)有急劇變化的現(xiàn)象,這一發(fā)現(xiàn)對我國天氣預(yù)報有重要意義。他們還發(fā)現(xiàn)阻塞形勢的建立和崩潰常伴隨著大范圍環(huán)流形勢的強烈轉(zhuǎn)變,它的長期維持則帶來大范圍氣候反常現(xiàn)象,從而證明了阻塞高壓在持續(xù)異常天氣預(yù)報中的重要性。這些發(fā)現(xiàn)和理論成為研究東亞氣象學(xué)問題的重要文獻(xiàn),奠定了我國天氣預(yù)報的重要基礎(chǔ)。國外的學(xué)者在10多年后,由于1976年冬季北美出現(xiàn)極其寒冷的天氣,才開始提出各種系統(tǒng)理論,并形成了一個重要的研究方向。

4. 創(chuàng)立大氣運動的適應(yīng)尺度理論。大氣環(huán)流中究竟是氣壓場還是風(fēng)場為主導(dǎo)是學(xué)術(shù)界長期爭論的問題,也是天氣預(yù)報的關(guān)鍵之一。葉篤正等通過一系列工作建立了大氣運動適應(yīng)尺度理論:對不同空間尺度的運動都存在著特征尺度,當(dāng)實際運動的空間尺度大于這個特征尺度時,氣壓場起主導(dǎo)作用;當(dāng)運動的空間尺度小于特征尺度時,風(fēng)場起主導(dǎo)作用;對中小尺度的大氣運動,同樣存在適應(yīng)問題。這個獨創(chuàng)的理論完善了大氣運動各分量的相互作用過程的物理解釋,在天氣預(yù)報業(yè)務(wù)上有重要的應(yīng)用。

5. 開拓全球變化科學(xué)新領(lǐng)域。上世紀(jì)70年代末至80年代,葉篤正積極組織并領(lǐng)導(dǎo)我國開始?xì)夂蜃兓难芯俊Ke極參加全球變化科學(xué)組織(IGBP)的創(chuàng)立,并發(fā)揮了重要作用,并貢獻(xiàn)了一系列科學(xué)思想,如:氣候和植被過渡帶的敏感性、全球變化中大氣化學(xué)的作用和“有序人類活動”適應(yīng)全球變化等。他通過模擬計算后指出,大范圍的灌溉對氣候和水文的影響時間可長達(dá)3-6個月,從而證明了人類活動對氣候的影響的可能性(被稱為“陸面記憶”)。

6. 對我國現(xiàn)代氣象業(yè)務(wù)事業(yè)發(fā)展的卓越貢獻(xiàn)。葉篤正的理論研究成果對提高氣象業(yè)務(wù)水平起到重要作用,有些至今仍在發(fā)揮作用,如大氣長波能量頻散理論在業(yè)務(wù)天氣預(yù)報中俗稱為“上游效應(yīng)”;阻塞高壓形成和維持的理論,一直是業(yè)務(wù)上對持續(xù)異常天氣預(yù)報的重要理論基礎(chǔ);青藏高原氣象學(xué)理論,在中國氣象業(yè)務(wù)中不僅是天氣預(yù)報的重要基礎(chǔ)之一,更是氣候預(yù)報的主要基礎(chǔ);大氣運動的風(fēng)場和氣壓場的適應(yīng)的尺度理論至今仍是天氣分析和預(yù)報的主要理論基礎(chǔ)之一。此外,他積極參與和指導(dǎo)建立中國氣象業(yè)務(wù)系統(tǒng),為中國氣象局的“氣象中心”、“氣候中心”和“信息中心”的建立做出了實質(zhì)性貢獻(xiàn)。

葉篤正院士熱愛祖國,熱愛氣象科學(xué)事業(yè),孜孜不倦,努力進(jìn)取,敢于創(chuàng)新,作出了重大的科學(xué)貢獻(xiàn)。他在氣象學(xué)和全球變化科學(xué)上的理論貢獻(xiàn),被國際學(xué)術(shù)界公認(rèn)并得到高度評價。他培養(yǎng)的幾代氣象工作者,分別成為各個時期中國氣象科研和業(yè)務(wù)發(fā)展的骨干力量。

吳孟超--中國人民解放軍第二軍醫(yī)大學(xué)東方肝膽外科醫(yī)院

吳孟超,男,1922年8月出生于福建省,1949年畢業(yè)于同濟大學(xué)醫(yī)學(xué)院,獲學(xué)士學(xué)位;肝臟外科學(xué)家,中國科學(xué)院院士;現(xiàn)為中國人民解放軍第二軍醫(yī)大學(xué)東方肝膽外科醫(yī)院院長、東方肝膽外科研究所所長;曾任第二軍醫(yī)大學(xué)副校長、中華醫(yī)學(xué)會副會長、解放軍醫(yī)學(xué)科學(xué)技術(shù)委員會副主任等;12次擔(dān)任“國際肝炎肝癌會議”等重要學(xué)術(shù)會議的主席或共同主席。

吳孟超院士的主要科學(xué)技術(shù)成就如下:

1. 創(chuàng)立了肝臟外科的關(guān)鍵理論和技術(shù)體系。他1956年起從事肝臟外科事業(yè)。為奠定肝臟外科的基礎(chǔ),從1958年起,他進(jìn)行了肝臟解剖的研究,在建立人體肝臟灌注腐蝕模型并進(jìn)行詳盡觀察研究和外科實踐的基礎(chǔ)上,創(chuàng)造性地提出了“五葉四段”的解剖學(xué)理論;為解決肝臟手術(shù)出血這一重要難題,在動物實驗和臨床探索的基礎(chǔ)上,建立了“常溫下間歇肝門阻斷”的肝臟止血技術(shù);為掌握肝臟術(shù)后生化代謝的改變以降低手術(shù)死亡率,通過臨床和肝臟生化研究發(fā)現(xiàn)了“正常和肝硬化肝臟術(shù)后生化代謝規(guī)律”,并據(jù)此提出了糾正肝癌術(shù)后常見的致命性生化代謝紊亂的新策略;為進(jìn)一步擴大肝臟外科手術(shù)適應(yīng)癥,提高肝臟外科治療水平,他率先成功施行了以中肝葉切除為代表的一系列標(biāo)志性手術(shù)。以上述工作為基礎(chǔ),創(chuàng)立了獨具特色的肝臟外科關(guān)鍵理論和技術(shù),建立了我國肝臟外科的學(xué)科體系,并使之逐步發(fā)展、壯大。

2. 開辟了肝癌基礎(chǔ)與臨床研究的新領(lǐng)域。他針對肝癌發(fā)現(xiàn)時晚期多、巨大且不能切除者居多的特點,提出“二期手術(shù)”的概念,即對巨大肝癌先經(jīng)綜合治療,待腫瘤縮小后再行手術(shù)切除,為晚期肝癌的治療開辟了一條新的治療途徑;針對肝癌術(shù)后復(fù)發(fā)多、但又缺乏有效治療的特點,率先提出“肝癌復(fù)發(fā)再手術(shù)”的觀點,顯著延長了肝癌患者的生存時間;針對我國肝癌合并肝硬化多,術(shù)后極易導(dǎo)致肝功能衰竭的特點,提出肝癌的局部根治性治療策略,使肝癌外科的療效和安全性得到有機統(tǒng)一。上述研究使肝癌術(shù)后5年生存率由60-70年代的16.0%,上升到80年代的30.6%和90年代以來的48.6%,不斷豐富和發(fā)展了我國的肝臟外科事業(yè)。為了提高我國肝臟外科的科學(xué)研究水平,使肝臟外科事業(yè)持續(xù)、深入的發(fā)展,吳孟超院士組建了國際上規(guī)模最大的肝臟外科專業(yè)研究所,牽頭指導(dǎo)了一系列具有國際先進(jìn)水平的基礎(chǔ)研究工作,研制了細(xì)胞融合和雙特異性單抗修飾兩種腫瘤疫苗,發(fā)明了攜帶抗癌基因的增殖性病毒載體等,研究結(jié)果發(fā)表于《Science》、《Nature Med》、《Hepatology》、《Oncogene》、《Cancer Research》等學(xué)術(shù)刊物。

3. 創(chuàng)建了世界上規(guī)模最大的肝臟疾病研究和診療中心,培養(yǎng)了大批高層次專業(yè)人才。他領(lǐng)導(dǎo)的學(xué)科規(guī)模從一個“三人研究小組”發(fā)展到目前的三級甲等專科醫(yī)院和肝膽外科研究所,成為國際上規(guī)模最大的肝膽疾病診療中心和科研基地;設(shè)立吳孟超肝膽外科醫(yī)學(xué)基金,獎勵為我國肝膽外科事業(yè)作出卓著貢獻(xiàn)的杰出人才和創(chuàng)新性研究;培養(yǎng)了大批高層次專門人才。通過他和同行們的共同努力,推動了國內(nèi)外肝臟外科的發(fā)展,多數(shù)肝癌外科治療的理論和技術(shù)原創(chuàng)于我國,使我國在該領(lǐng)域的研究和診治水平居國際領(lǐng)先地位。

吳孟超院士從事肝臟外科領(lǐng)域研究近五十年來,發(fā)表學(xué)術(shù)論文796篇,主編《黃家駟外科學(xué)》、《Primary Liver Cancer》等專著15部,獲得國家、軍隊、省部級科技獎勵26項,獲中央軍委授予的“模范醫(yī)學(xué)專家”稱號和國際肝膽胰協(xié)會授予的“杰出成就獎”等榮譽26項。

吳孟超院士熱愛祖國,熱愛中國共產(chǎn)黨,熱愛醫(yī)學(xué)事業(yè)。他醫(yī)術(shù)精湛,醫(yī)德高尚,在國際肝膽外科界享有較高的威望。他教書育人,提攜后駿,培養(yǎng)出大批肝膽外科專家。他年逾八十,仍然奮斗在醫(yī)療、教學(xué)、科研一線,為發(fā)展肝膽外科事業(yè)、更多地解除患者病痛而辛勤工作。

2006年國家最高科學(xué)技術(shù)獎獲獎人

李振聲--中國科學(xué)院遺傳與發(fā)育生物學(xué)研究所

李振聲,男,1931年2月出生于山東省。1951年畢業(yè)于山東農(nóng)學(xué)院。先后在中國科學(xué)院遺傳選種實驗館、中國科學(xué)院西北農(nóng)業(yè)生物研究所、中國科學(xué)院陜西省西北植物研究所、中國科學(xué)院遺傳與發(fā)育生物學(xué)研究所從事小麥遺傳育種研究。曾任中國科學(xué)院陜西省西北植物研究所所長,中國科學(xué)院西安分院、陜西省科學(xué)院院長,陜西省科協(xié)主席,中國科學(xué)院副院長,中國科協(xié)副主席、中國遺傳學(xué)會理事長等職。1990年入選第三世界科學(xué)院院士,1991年入選中科院院士。先后獲全國科學(xué)大會獎、國家技術(shù)發(fā)明一等獎、陳嘉庚農(nóng)業(yè)科學(xué)獎、何梁何利科技進(jìn)步獎、中華農(nóng)業(yè)英才獎等。

在55年的科學(xué)生涯中,李振聲院士主要從事小麥遺傳與遠(yuǎn)緣雜交育種研究,取得了令人矚目的科學(xué)成就,同時開展了農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究。

系統(tǒng)研究了小麥與偃麥草遠(yuǎn)緣雜交并育成了“小偃”系列品種。五十年代初,我國北方冬麥區(qū)條銹病大流行,造成嚴(yán)重減產(chǎn)。為了尋找新抗源,李振聲帶領(lǐng)課題組開展了以長穗偃麥草為主的遠(yuǎn)緣雜交研究,經(jīng)過二十多年的努力,育成了小偃4號、5號、6號等高產(chǎn)、抗病、優(yōu)質(zhì)小麥品種。其中僅小偃6號就累計推廣達(dá)1.5億畝,增產(chǎn)80億斤,開創(chuàng)了小麥遠(yuǎn)緣雜交品種在生產(chǎn)上大面積推廣的先例。小偃6號已成為我國小麥育種的重要骨干親本,其衍生品種有40余個,累計推廣3億多畝。

創(chuàng)建了藍(lán)粒單體小麥和染色體工程育種新系統(tǒng)。為了有目的、快速地將外源基因?qū)胄←湥眠h(yuǎn)緣雜交獲得的“小偃藍(lán)粒”育成了以種子藍(lán)色為遺傳標(biāo)記的藍(lán)粒單體小麥和自花結(jié)實的缺體小麥系統(tǒng),并建立了快速選育小麥異代換系的新方法—缺體回交法,為小麥染色體工程育種開辟了一條新途徑。這項原創(chuàng)性成果為他贏得了廣泛的國際聲譽。

開創(chuàng)了小麥磷、氮營養(yǎng)高效利用的育種新方向。上世紀(jì)90年代初,他從我國人多地少、資源不足的國情出發(fā),開辟了提高氮、磷吸收和利用效率的小麥育種新領(lǐng)域, 提出了以“少投入、多產(chǎn)出、保護(hù)環(huán)境、持續(xù)發(fā)展”為目標(biāo)的育種新方向。通過系統(tǒng)鑒定篩選氮磷高效小麥種質(zhì)資源,深入研究其生理機制與遺傳基礎(chǔ),培育出可高效利用土壤氮磷營養(yǎng)的小麥新品種,并大面積推廣。

李振聲院士還是我國有重要影響的農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略專家。1987年提出黃淮海中低產(chǎn)田治理的建議并在中國科學(xué)院率先組織實施了 “農(nóng)業(yè)黃淮海戰(zhàn)役”,為促進(jìn)我國糧食增產(chǎn)發(fā)揮了帶動作用。1995年,他提出新增糧食1000億斤的潛力與對策,受到國家領(lǐng)導(dǎo)人的重視。在1999-2003年我國糧食生產(chǎn)出現(xiàn)連續(xù)5年減產(chǎn)時,他又及時提出了爭取三年實現(xiàn)糧食恢復(fù)性增長的建議。

李振聲院士熱愛祖國,品德高尚,畢生奉獻(xiàn)于小麥遠(yuǎn)緣雜交遺傳與育種研究,為我國糧食安全、農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展做出了杰出的貢獻(xiàn),培養(yǎng)了一大批學(xué)術(shù)帶頭人和科技骨干,現(xiàn)活躍在農(nóng)業(yè)科研第一線,繼續(xù)為我國農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展做貢獻(xiàn)。

2007年國家最高科學(xué)技術(shù)獎獲獎人

閔恩澤--中國石油化工股份有限公司

閔恩澤,男,1924年2月出生,教授級高工,1980年當(dāng)選為中國科學(xué)院院士,1994年當(dāng)選為中國工程院院士,1993年當(dāng)選為第三世界科學(xué)院院士,現(xiàn)為資深院士、中國石油化工股份有限公司石油化工科學(xué)研究院高級顧問。由中國石油化工集團(tuán)公司及四位院士推薦。

閔恩澤院士主要從事石油煉制催化劑制造技術(shù)領(lǐng)域研究,是我國煉油催化應(yīng)用科學(xué)的奠基者,石油化工技術(shù)自主創(chuàng)新的先行者,綠色化學(xué)的開拓者,在國內(nèi)外石油化工界享有崇高的聲譽。

六十年代初,他參加并指導(dǎo)完成了移動床催化裂化小球硅鋁催化劑,流化床催化裂化微球硅鋁催化劑,鉑重整催化劑和固定床烯烴疊合磷酸硅藻土催化劑制備技術(shù)的消化吸收再創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化,打破了國外技術(shù)封鎖,滿足了國家的急需,為我國煉油催化劑制造技術(shù)奠定了基礎(chǔ)。

七十年代,他指導(dǎo)開發(fā)成功的Y-7型低成本半合成分子篩催化劑獲1985年國家科技進(jìn)步獎二等獎,還開發(fā)成功了渣油催化裂化催化劑及其重要活性組分超穩(wěn)Y型分子篩、稀土Y型分子篩,以及鉬鎳磷加氫精制催化劑,使我國煉油催化劑迎頭趕上世界先進(jìn)水平,并在多套工業(yè)裝置推廣應(yīng)用,實現(xiàn)了我國煉油催化劑跨越式發(fā)展。

八十年代以來,他從戰(zhàn)略高度出發(fā),重視基礎(chǔ)研究,親自組織指導(dǎo)了多項催化新材料,新反應(yīng)工程和新反應(yīng)的導(dǎo)向性基礎(chǔ)研究工作,是我國石油化工技術(shù)創(chuàng)新的先行者。經(jīng)過二十多年的努力,在一些領(lǐng)域已取得了重大突破。其中,他指導(dǎo)開發(fā)成功的ZRP分子篩被評為1995年中國十大科技成就之一,支撐了“重油裂解制取低碳烯烴新工藝(DCC)”的成功開發(fā),滿足了我國煉油工業(yè)的發(fā)展和油品升級換代的需要。

他主持的“環(huán)境友好石油化工催化化學(xué)和反應(yīng)工程”項目推動了我國綠色化學(xué)研究的廣泛開展, “非晶態(tài)合金催化劑和磁穩(wěn)定床反應(yīng)工藝的創(chuàng)新與集成”在國際上首次得到工業(yè)應(yīng)用,獲得2005年國家技術(shù)發(fā)明獎一等獎。

二十多年來,閔恩澤院士在國內(nèi)外共申請發(fā)明專利205件,已授權(quán)140件(國外授權(quán)32件);出版專著6部,發(fā)表論文233篇,其中SCI收錄78篇;先后獲得國家科技獎8項及全國科學(xué)大會先進(jìn)工作者等榮譽稱號。

閔恩澤院士是德高望重的著名專家,為我國石油化工工業(yè)培養(yǎng)了大批科技人才,凝聚了產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的科技創(chuàng)新團(tuán)隊,并仍工作在科研第一線。

吳征鎰--中國科學(xué)院昆明植物研究所

吳征鎰,男,1916年6月出生,研究員,1955年6月當(dāng)選為中國科學(xué)院院士,現(xiàn)為資深院士、中國科學(xué)院昆明植物研究所名譽所長。由中國科學(xué)院推薦。

吳征鎰院士是著名植物學(xué)家,從事植物學(xué)研究和教學(xué)七十年,是我國植物分類學(xué)、植物系統(tǒng)學(xué)、植物區(qū)系地理學(xué)、植物多樣性保護(hù)以及植物資源研究的權(quán)威學(xué)者,

《中國植物志》是表征我國高等植物特征與分布最完整的著作,是三代植物學(xué)家集體工作的結(jié)晶,吳征鎰院士在其中發(fā)揮了最為關(guān)鍵的作用,做出了特殊貢獻(xiàn)。

吳征鎰院士參加并領(lǐng)導(dǎo)中國植物資源考察,開展植物系統(tǒng)分類研究,發(fā)表和參與發(fā)表的植物新分類群1766個,是中國植物學(xué)家發(fā)現(xiàn)和命名植物最多的一位,改變了中國植物主要由外國學(xué)者命名的歷史。他系統(tǒng)全面地回答了中國現(xiàn)有植物的種類和分布問題,摸清了中國植物資源的基本家底。提出“被子植物八綱系統(tǒng)”的新觀點。

吳征鎰院士在植物區(qū)系地理學(xué)方面,科學(xué)地劃分了中國植物屬和科的分布區(qū)類型并闡明了其歷史來源,形成了獨創(chuàng)性的區(qū)系地理研究方法和學(xué)術(shù)思想。提出中國植物區(qū)系的熱帶親緣,完成中國植物區(qū)系區(qū)劃,為資源保護(hù)和國土整治提供了科學(xué)依據(jù);修改了世界陸地植物分區(qū)系統(tǒng),為植物區(qū)系區(qū)劃和生物多樣性研究及保護(hù)做出了重要貢獻(xiàn)。

吳征鎰院士參加并領(lǐng)導(dǎo)了中國植物資源的有效保護(hù)與合理利用的理論研究與實踐。建國之初,他負(fù)責(zé)橡膠宜林地的考察,與其他科學(xué)家共同解決了我國橡膠種植的一些關(guān)鍵技術(shù)難題,使國家急需的戰(zhàn)略物資緊缺得到緩解。推動了我國植物資源的尋找、開發(fā)利用以及引種馴化等工作。他提出的建立“自然保護(hù)區(qū)”和“野生種質(zhì)資源庫”的建議得到黨和政府的高度重視并施行,為我國生物多樣性的保護(hù)和資源可持續(xù)利用做出了前瞻性的部署。

吳征鎰院士編著了《中國植物志》(包括英文版)、《云南植物志》和《中國植被》等專著20余部,發(fā)表論文140余篇,其中SCI收錄75篇(部);先后獲得國家科技獎6項、國際獎1項及全國科學(xué)大會先進(jìn)工作者等榮譽稱號。

吳征鎰院士治學(xué)嚴(yán)謹(jǐn),所培養(yǎng)的一大批優(yōu)秀的年輕科學(xué)家,如今已是活躍于相關(guān)領(lǐng)域的學(xué)術(shù)帶頭人和骨干。目前,吳征鎰院士仍然工作在科研第一線,2007年1月還出任《中華大典-生物典》主編,近年來仍在發(fā)表重要學(xué)術(shù)論著。

吳征鎰院士知識淵博,是國際知名的植物學(xué)家,為現(xiàn)代植物學(xué)在中國的發(fā)展以及植物資源的保護(hù)和利用做出了基礎(chǔ)性、開拓性、前瞻性的重要貢獻(xiàn)。

2008年國家最高科學(xué)技術(shù)獎獲獎人

王忠誠--首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院

王忠誠,男,1925年12月生于山東省煙臺市,1950年畢業(yè)于北京大學(xué)醫(yī)學(xué)院,1994年當(dāng)選為中國工程院院士。現(xiàn)為北京市神經(jīng)外科研究所教授、所長、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院名譽院長、首都醫(yī)科大學(xué)神經(jīng)外科學(xué)院院長、中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院神經(jīng)科學(xué)研究所所長。由北京市推薦。

王忠誠是新中國培養(yǎng)的第一代神經(jīng)外科專家,也是我國神經(jīng)外科的開拓者之一。在半個世紀(jì)的醫(yī)學(xué)生涯中,他為我國神經(jīng)外科事業(yè)的發(fā)展壯大、走向世界做出了創(chuàng)新性貢獻(xiàn)。

他率先提出了“腦干和脊髓具有可塑性”的觀點,總結(jié)出一套不同腦干腫瘤采取不同手術(shù)入路的理論和方法,這些理論要點對打開醫(yī)學(xué)界的“禁區(qū)”——腦干腫瘤手術(shù),起到了決定性的作用。在這一理論指導(dǎo)下,迄今已施行手術(shù)1100余例,手術(shù)死亡率低于1.0%,手術(shù)質(zhì)量和數(shù)量居世界領(lǐng)先。

在發(fā)現(xiàn)腦干具有可塑性的基礎(chǔ)上,他又悉心研究脊髓結(jié)構(gòu)及功能,通過大量動物實驗和數(shù)十年的臨床實踐,得出“脊髓對于慢性的腫瘤壓迫也同樣具有可塑性”的結(jié)論。迄今他帶領(lǐng)團(tuán)隊已施行髓內(nèi)腫瘤手術(shù)2500余例,無一例死亡和手術(shù)致殘,手術(shù)水平居世界領(lǐng)先。他提出的“脊髓缺血預(yù)適應(yīng)“的觀點,對防止脊髓內(nèi)腫瘤術(shù)后癱瘓起到了關(guān)鍵性作用,病人的生存質(zhì)量得到很大提高。

他率先提出了“大型血管母細(xì)胞瘤術(shù)后可產(chǎn)生正常灌注壓突破”的觀點,利用術(shù)前供瘤血管栓塞、術(shù)中亞低溫等措施,有效地預(yù)防了“正常灌注突破現(xiàn)象”的發(fā)生,使手術(shù)死亡率降至4.3%,并極大降低了手術(shù)致殘率,而該項手術(shù)死亡率國際綜合組報道高達(dá)24%。

20世紀(jì)50年代,王忠誠為提高神經(jīng)外科診療水平,在缺少資料及設(shè)備的情況下研究腦血管造影術(shù),忍受了大劑量放射線照射,6次肺炎,身體受到嚴(yán)重摧殘,積累了2500余份病例,編著了我國第一部神經(jīng)外科專著《腦血管造影術(shù)》并榮獲“全國科學(xué)大會獎”,使當(dāng)時的神經(jīng)外科診斷水平發(fā)生了質(zhì)的飛躍。60年代,他首先在國內(nèi)采用并推廣顯微神經(jīng)外科技術(shù),施行逾千例動脈瘤手術(shù),使該病死亡率由10%降到2%以下。70年代,他率先在國內(nèi)開展并推廣顱腦顯微手術(shù),第一次利用顯微外科技術(shù)完全切除垂體腺瘤并保留患者的正常垂體功能。80年代,他摘除了直徑為9cm的巨大動脈瘤,至今為世界罕見。

他帶領(lǐng)他的團(tuán)隊建立了神經(jīng)外科手術(shù)新方法,解決了神經(jīng)外科領(lǐng)域眾多世界性難題,極大地提高了腦干腫瘤、脊髓內(nèi)腫瘤、丘腦腫瘤、顱底中線腫瘤等疑難腦病療效,讓患者術(shù)后基本享有正常人的生活質(zhì)量,把我國神經(jīng)外科整體水平帶入世界先進(jìn)行列。

王忠誠院士牽頭組建了“中華醫(yī)學(xué)會神經(jīng)外科分會”,創(chuàng)辦《中華神經(jīng)外科雜志》,統(tǒng)一了全國神經(jīng)外科疾病診斷標(biāo)準(zhǔn)。他創(chuàng)建并擴建了北京市神經(jīng)外科研究所和天壇醫(yī)院,使之成為亞洲最大的神經(jīng)外科基地。他帶領(lǐng)學(xué)生研制成功了國產(chǎn)導(dǎo)管、球囊栓塞等七種材料,填補了我國這方面的空白。他領(lǐng)導(dǎo)并組織我國神經(jīng)流行病學(xué)的調(diào)查工作,為黨和國家制定預(yù)防政策提供了依據(jù)。

從醫(yī)60年來,他發(fā)表學(xué)術(shù)論文290余篇,出版專著20余部;榮獲66項科研成果獎,其中國家級獎項8項、部市級獎項30項。1997年榮獲 “何梁何利科學(xué)與技術(shù)成就獎”,2000年榮獲全國衛(wèi)生系統(tǒng)最高獎“白求恩獎?wù)?rdquo;,2001年榮獲世界神經(jīng)外科學(xué)會聯(lián)合會頒發(fā)的“最高榮譽獎?wù)?rdquo;。2006年在“亞大顱底神經(jīng)外科大會”上,榮獲“領(lǐng)導(dǎo)促進(jìn)顱底外科貢獻(xiàn)獎”。

近年他又創(chuàng)立了世界華人神經(jīng)外科協(xié)會,并成功召開了三屆世界華人神經(jīng)外科會議,如今他仍然工作在醫(yī)療、教學(xué)和科研一線,為患者、為學(xué)生、為醫(yī)學(xué)事業(yè)奮斗拼搏。

徐光憲--北京大學(xué)

徐光憲,男,1920年11月生于浙江省紹興市,北京大學(xué)教授,1980年被增選為中國科學(xué)院學(xué)部委員,是我國著名的化學(xué)家和教育家。由教育部推薦。

徐光憲院士1951年在美國哥倫比亞大學(xué)獲得博士學(xué)位后,旋即回國投入社會主義建設(shè)。他創(chuàng)建了北京大學(xué)稀土化學(xué)研究中心和稀土材料化學(xué)及應(yīng)用國家重點實驗室,先后擔(dān)任主任、學(xué)術(shù)委員會主任和名譽主任。他曾任第4屆亞洲化學(xué)聯(lián)合會主席、中國化學(xué)會第22屆理事長、中國稀土學(xué)會副理事長和名譽副理事長、國家自然科學(xué)基金委員會第一、二屆化學(xué)科學(xué)部主任。

徐光憲院士始終堅持“立足基礎(chǔ)研究,面向國家目標(biāo)”的研究理念,將國家重大需求和學(xué)科發(fā)展前沿緊密結(jié)合,在稀土分離理論及其應(yīng)用、稀土理論和配位化學(xué)、核燃料化學(xué)等方面做出了重要的科學(xué)貢獻(xiàn)。

稀土元素在諸多功能材料中扮演著無可替代的主角,被美、日等國列為本世紀(jì)的戰(zhàn)略元素。我國幾代領(lǐng)導(dǎo)人都十分重視稀土科學(xué)事業(yè)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。小平同志指出:“中東有石油,中國有稀土,中國的稀土資源占世界已知儲量的百分之八十,其地位可與中東的石油相比,具有極其重要的戰(zhàn)略意義,一定要把稀土的事情辦好,把我國的稀土優(yōu)勢發(fā)揮出來。”

徐光憲院士基于對稀土化學(xué)鍵、配位化學(xué)和物質(zhì)結(jié)構(gòu)等基本規(guī)律的深刻認(rèn)識,發(fā)現(xiàn)了稀土溶劑萃取體系具有“恒定混合萃取比”基本規(guī)律,在20世紀(jì)70年代建立了具有普適性的串級萃取理論。該理論已廣泛應(yīng)用于我國稀土分離工業(yè),徹底改變了稀土分離工藝從研制到應(yīng)用的試驗放大模式,實現(xiàn)了設(shè)計參數(shù)到工業(yè)生產(chǎn)的“一步放大”,引導(dǎo)了我國稀土分離科技和產(chǎn)業(yè)的全面革新,使我國實現(xiàn)了從稀土資源大國到生產(chǎn)和應(yīng)用大國的飛躍,為稀土功能材料和器件的發(fā)展提供了物質(zhì)保證,大大地提高了我國稀土產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。串級萃取理論的廣泛應(yīng)用提升了我國在國際稀土分離科技和產(chǎn)業(yè)競爭中的地位,迫使國外稀土壟斷企業(yè)紛紛減產(chǎn)和停產(chǎn)。

作為一名化學(xué)教育家,他撰寫了《物質(zhì)結(jié)構(gòu)》和《量子化學(xué)—基本原理和從頭計算法》等重要教材。其中《物質(zhì)結(jié)構(gòu)》自1959出版以來,已修訂再版印刷了20余萬冊,迄今依然是化學(xué)領(lǐng)域的重要教學(xué)參考書,教育和培養(yǎng)了我國幾代化學(xué)工作者。該書1988年榮獲全國高等學(xué)校優(yōu)秀教材特等獎,是化學(xué)領(lǐng)域唯一獲此殊榮的教材。

幾十年來,徐光憲院士已發(fā)表期刊論文560余篇,論文被他人正面引用2200余次。他不僅培養(yǎng)了博士生和碩士生近百人,還為我國稀土產(chǎn)業(yè)界培養(yǎng)了大批工程技術(shù)人員。

徐光憲院士曾先后獲得了國家自然科學(xué)二等獎(1987年)和三等獎(1987年)、國家科技進(jìn)步二等獎(1998年)和三等獎(1991年)、何梁何利基金科技進(jìn)步獎(1994年)和科技成就獎(2005年),以及多項省部級科技獎勵。

徐光憲院士知識淵博。他熱愛祖國、奉獻(xiàn)科學(xué)、服務(wù)人民,至今仍活躍于科研和教育第一線。

2009年國家最高科學(xué)技術(shù)獎獲獎人

谷超豪--復(fù)旦大學(xué)

谷超豪,男,1926年5月出生于浙江溫州,1948年畢業(yè)于浙江大學(xué),1959年獲前蘇聯(lián)莫斯科大學(xué)物理-數(shù)學(xué)科學(xué)博士學(xué)位。1980年當(dāng)選為中國科學(xué)院學(xué)部委員(院士)。曾任復(fù)旦大學(xué)副校長、中國科技大學(xué)校長。現(xiàn)為復(fù)旦大學(xué)數(shù)學(xué)研究所名譽所長。

谷超豪是著名的數(shù)學(xué)家,在當(dāng)今核心數(shù)學(xué)前沿最活躍的三個分支――微分幾何、偏微分方程和數(shù)學(xué)物理及其交匯點上做出了重要貢獻(xiàn)。

谷超豪早期從事微分幾何的研究,是蘇步青教授所領(lǐng)導(dǎo)的中國微分幾何學(xué)派的中堅,在一般空間微分幾何學(xué)的研究中取得了系統(tǒng)和重要的研究成果。他的博士論文《無限連續(xù)變換擬群》被認(rèn)為是繼20世紀(jì)偉大幾何學(xué)家E.嘉當(dāng)之后,第一個對這一領(lǐng)域做出的重要推進(jìn)。

上世紀(jì)50年代后期,谷超豪敏銳地注意到與高速飛行器設(shè)計相關(guān)的數(shù)學(xué)理論研究既是國防建設(shè)的需要,也是數(shù)學(xué)發(fā)展的重要方向。他將主要精力轉(zhuǎn)向偏微分方程的研究,為解決超音速空氣動力學(xué)中的若干重要數(shù)學(xué)問題做出了先驅(qū)性的工作,所提出的方法和技巧為后續(xù)的研究提供了重要途徑。

在混合型方程研究中,他首先發(fā)展了K.O.弗里得里斯所提出的正對稱方程組的高階可微分解的理論,并將其應(yīng)用于多個自變數(shù)的混合型方程,發(fā)現(xiàn)了一系列重要的新現(xiàn)象,深刻地揭示了混合型方程的本質(zhì),把多元混合型方程的理論推進(jìn)到一個嶄新的階段。

楊振寧和R.米爾斯提出的規(guī)范場理論是物理學(xué)中一項極為重要的成果。1974年,谷超豪在與楊振寧合作時,他最早得到經(jīng)典規(guī)范場初始值問題解的存在性,對經(jīng)典規(guī)范場的數(shù)學(xué)理論做出了突出貢獻(xiàn)。后來谷超豪又給出了所有可能的球?qū)ΨQ的規(guī)范場的表示;首次將纖維叢上的和樂群的理論應(yīng)用于閉環(huán)路位相因子的研究,揭示了規(guī)范場的數(shù)學(xué)本質(zhì),并應(yīng)邀在著名數(shù)學(xué)物理雜志《物理報告》上發(fā)表專輯。

刻劃規(guī)范場及基本粒子的 -模型是閔科夫斯基空間到黎曼流形的調(diào)和映照。1980年,谷超豪用獨特的微分幾何的技巧,證明了1+1維調(diào)和映照整體解的存在性。揭示了:若1+1維 -模型在某一時刻沒有奇性,則在過去和未來均不會有奇性。他的這一突破性的工作引發(fā)了眾多國際頂尖數(shù)學(xué)家的關(guān)注和后續(xù)研究,形成被國際學(xué)術(shù)界稱為“波映照”的研究方向。

谷超豪發(fā)表數(shù)學(xué)論文130篇(其中獨立發(fā)表100篇),在國際著名出版社Springer合作出版專著兩部。曾獲國家自然科學(xué)獎2項和何梁何利基金科技成就獎。在2002年國際數(shù)學(xué)家大會上,國際數(shù)學(xué)家聯(lián)盟主席帕利斯教授把谷超豪列為培育中國現(xiàn)代數(shù)學(xué)之樹的極少數(shù)數(shù)學(xué)家之一。

谷超豪一貫堅持教學(xué)與科研相結(jié)合,在教書育人方面也做出了重要貢獻(xiàn)。幾十年來,他為我國培養(yǎng)了一批數(shù)學(xué)人才,其中有3位先后當(dāng)選中國科學(xué)院院士。

孫家棟--中國航天科技集團(tuán)公司

孫家棟,男,1929年4月出生,遼寧省復(fù)縣人。1958年畢業(yè)于前蘇聯(lián)儒可夫斯基空軍工程學(xué)院飛機設(shè)計專業(yè)。歷任七機部五院(現(xiàn)中國空間技術(shù)研究院)副院長、院長,七機部總工程師,航天部副部長,航空航天部副部長。現(xiàn)任中國航天科技集團(tuán)公司高級技術(shù)顧問。他是我國著名的航天技術(shù)專家,是我國人造衛(wèi)星技術(shù)和深空探測技術(shù)的開創(chuàng)者之一。1985年獲2項國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎特等獎,1991年當(dāng)選為中國科學(xué)院院士,1999年榮獲“兩彈一星”功勛獎?wù)隆?/span>

他為我國突破衛(wèi)星基本技術(shù)、衛(wèi)星返回技術(shù)、地球靜止軌道衛(wèi)星發(fā)射和定點技術(shù)、導(dǎo)航衛(wèi)星組網(wǎng)技術(shù)和深空探測基本技術(shù)做出了重大貢獻(xiàn);為創(chuàng)建和發(fā)展我國人造衛(wèi)星總體技術(shù)、衛(wèi)星航天工程管理技術(shù)和深空探測技術(shù),做出了系統(tǒng)的、創(chuàng)造性的成就和貢獻(xiàn)。

他主持完成了我國第一顆人造衛(wèi)星、第一顆返回式衛(wèi)星和第一顆靜止軌道試驗通信衛(wèi)星的總體設(shè)計,領(lǐng)導(dǎo)衛(wèi)星研制和發(fā)射的技術(shù)管理工作,在解決重大工程技術(shù)問題上發(fā)揮了指導(dǎo)和決策作用,使我國成為少數(shù)幾個擁有相關(guān)技術(shù)的國家。

他擔(dān)任東方紅三號通信廣播衛(wèi)星、風(fēng)云二號靜止氣象衛(wèi)星、中巴資源衛(wèi)星等3個我國第二代應(yīng)用衛(wèi)星航天工程的總設(shè)計師,負(fù)責(zé)3個工程大系統(tǒng)的總體設(shè)計、技術(shù)決策和技術(shù)協(xié)調(diào),主持解決了一系列重大工程技術(shù)問題,3個衛(wèi)星航天工程均取得圓滿成功。

他擔(dān)任我國北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)一代和二代工程總設(shè)計師,作了多項重要決策,主持解決多項重大工程技術(shù)問題。北斗導(dǎo)航一代系統(tǒng)實現(xiàn)了三顆衛(wèi)星組網(wǎng)應(yīng)用。目前,北斗導(dǎo)航二代系統(tǒng)正在部署中。

他是我國月球探測的主要倡導(dǎo)者之一,提出了2020年前我國月球探測工程分三個階段的實施方案,明確了我國月球探測的發(fā)展方向、目標(biāo)和路線圖。他擔(dān)任月球探測一期工程的總設(shè)計師,提出了工程研制的指導(dǎo)思想,確定了工程目標(biāo)和工程總體方案,對工程各大系統(tǒng)的技術(shù)途徑作出重要決策,主持解決了多項關(guān)鍵技術(shù)問題。嫦娥一號月球探測衛(wèi)星成功發(fā)射,在一年工作壽命內(nèi)實現(xiàn)了全部工程目標(biāo)與科學(xué)目標(biāo),并實現(xiàn)可控撞月。我國月球探測一期工程獲得圓滿成功。

孫家棟50年來傾注于中國的航天事業(yè),參與創(chuàng)造了中國航天史上多個第一的輝煌,為我國航天事業(yè)做出了重大貢獻(xiàn),現(xiàn)在繼續(xù)活躍在我國航天技術(shù)的前沿領(lǐng)域。他為人正直,顧全大局,并十分重視人才培養(yǎng),通過航天工程實踐,培養(yǎng)了一批優(yōu)秀的航天科技人才。

2010年國家最高科學(xué)技術(shù)獎獲獎人

師昌緒--中國科學(xué)院金屬研究所

師昌緒,男,1920年11月出生于河北省徐水縣。1945年畢業(yè)于國立西北工學(xué)院。1952年,在美國歐特丹大學(xué)獲冶金學(xué)博士學(xué)位。在麻省理工學(xué)院工作3年,同時積極參與爭取回國斗爭,1955年回國后,在沈陽中國科學(xué)院金屬研究所工作。曾任金屬研究所所長、中國科學(xué)院技術(shù)科學(xué)部主任、國家自然科學(xué)基金委員會副主任、中國工程院副院長等職,現(xiàn)為國家自然科學(xué)基金委員會特邀顧問、中國科學(xué)院金屬研究所名譽所長。他是我國著名的材料科學(xué)家。1980年當(dāng)選為中國科學(xué)院院士,1994年當(dāng)選為中國工程院院士。

多年來,師昌緒院士一直致力于材料科學(xué)研究與工程應(yīng)用工作,在國內(nèi)率先開展了高溫合金及新型合金鋼等材料的研究與開發(fā)。高溫合金是航空發(fā)動機的核心材料,上世紀(jì)六十年代,我國戰(zhàn)機發(fā)動機急需高性能的高溫合金葉片,他率隊研制的鑄造九孔高溫合金渦輪葉片,解決了一系列技術(shù)難題,使我國航空發(fā)動機渦輪葉片由鍛造到鑄造、由實心到空心邁上兩個新臺階,成為繼美國之后第二個自主開發(fā)該關(guān)鍵材料技術(shù)的國家,迄今為止已大量應(yīng)用于我國戰(zhàn)機發(fā)動機,于1985年獲國家科技進(jìn)步獎一等獎。他在金屬凝固理論方面發(fā)展了低偏析合金技術(shù),通過有效控制微量元素以降低合金凝固偏析。在此基礎(chǔ)上,中國科學(xué)院金屬研究所科研人員在他的指導(dǎo)下,正研發(fā)應(yīng)用于各類飛機發(fā)動機和大型燃?xì)廨啓C定向、單晶等系列高溫合金和復(fù)雜型腔的鑄造技術(shù)。他還根據(jù)我國資源情況開發(fā)出多種節(jié)約鎳鉻的合金鋼,解決了當(dāng)時我國工業(yè)所需。

師昌緒院士組建了中國科學(xué)院金屬腐蝕與防護(hù)研究所,領(lǐng)導(dǎo)建立了全國自然環(huán)境腐蝕站網(wǎng),為我國材料研究與工程應(yīng)用提供了大量基礎(chǔ)性數(shù)據(jù)。他大力提倡傳統(tǒng)材料與新材料研究、基礎(chǔ)研究與應(yīng)用研究并重,促進(jìn)了我國材料研究的可持續(xù)發(fā)展;他推動了我國材料疲勞與斷裂、非晶納米晶等學(xué)科的發(fā)展;他提出我國應(yīng)大力發(fā)展鎂合金,倡導(dǎo)并參與我國高強碳纖維的研發(fā)與應(yīng)用。

師昌緒院士對國家科技政策的制定及科技機構(gòu)的設(shè)置和發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)。他倡導(dǎo)并參與了中國工程院的建立;多次主持制定全國材料領(lǐng)域發(fā)展規(guī)劃;開創(chuàng)了中國科學(xué)院技術(shù)科學(xué)部主動咨詢模式;建言大飛機等國家重大科技工程的立項實施。他還十分重視學(xué)會和出版工作,創(chuàng)建了“中國材料研究學(xué)會”和“中國生物材料委員會”,創(chuàng)辦或主編了《材料科學(xué)技術(shù)學(xué)報》(英文)、《自然科學(xué)進(jìn)展》(中英文)、《金屬學(xué)報》(中英文)等5個高水平刊物。

師昌緒院士在國際材料科學(xué)領(lǐng)域享有很高聲譽,多次擔(dān)任國際材料領(lǐng)域?qū)W術(shù)會議主席或顧問。曾獲得國家科學(xué)技術(shù)獎7項,1998年獲得國際材料研究聯(lián)合會頒發(fā)的“實用材料創(chuàng)新獎”。由于他在高溫合金的成就和材料界的領(lǐng)導(dǎo)地位,美國礦物、冶金與材料學(xué)會(TMS)授予他榮譽會員。

師昌緒院士非常重視人才培養(yǎng),在他領(lǐng)導(dǎo)的研究團(tuán)隊中,多人已成為材料領(lǐng)域的學(xué)術(shù)帶頭人。

王振義--上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院

王振義,男,1924年11月出生于上海。1948年畢業(yè)于震旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院,獲醫(yī)學(xué)博士學(xué)位。曾任上海第二醫(yī)科大學(xué)校長等職,現(xiàn)為上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院終身教授。1994年當(dāng)選為中國工程院院士。

作為一名血液學(xué)專家,王振義院士在60余年的從醫(yī)生涯中,為醫(yī)學(xué)實踐和理論創(chuàng)新作出了重大貢獻(xiàn),他成功實現(xiàn)了將惡性細(xì)胞改造為良性細(xì)胞的白血病臨床治療新策略,奠定了誘導(dǎo)分化理論的臨床基礎(chǔ);確立了急性早幼粒細(xì)胞白血病治療的“上海方案”,闡明了其遺傳學(xué)基礎(chǔ)與分子機制,樹立了基礎(chǔ)與臨床結(jié)合的成功典范;建立了我國血栓與止血的臨床應(yīng)用研究體系。

急性早幼粒細(xì)胞白血病(APL)是臨床表現(xiàn)最為兇險的一種白血病類型,其緩解率低、死亡率高。傳統(tǒng)化療在殺死白血病細(xì)胞的同時,對正常細(xì)胞也具有殺傷作用,會加劇出血,導(dǎo)致早期死亡。王振義院士依據(jù)誘導(dǎo)分化學(xué)說,在大量實驗的基礎(chǔ)上提出了治療APL的誘導(dǎo)分化療法,證明采用全反式維甲酸可以將惡性早幼粒白血病細(xì)胞誘導(dǎo)分化為良性細(xì)胞,引起了國內(nèi)外醫(yī)學(xué)界的高度關(guān)注,并得到了國際同行的廣泛證實。2009年美國“臨床指南”將全反式維甲酸治療APL定為規(guī)范性治療方案。在有效緩解治療APL的基礎(chǔ)上,王振義院士不斷優(yōu)化治療方案,發(fā)現(xiàn)聯(lián)合應(yīng)用維甲酸和氧化砷治療APL,可使五年生存率上升至95%,從而使APL成為第一個可治愈的成人白血病。為此,國際血液學(xué)界特將此方案譽為“上海方案”。在臨床治療獲得成功的同時,王振義院士又揭示了全反式維甲酸誘導(dǎo)分化APL是一種針對致癌蛋白分子的“靶向治療”方法。維甲酸的應(yīng)用開拓了人類治療腫瘤的新思路與新途徑;“上海方案”是誘導(dǎo)分化學(xué)說的具體體現(xiàn),是靶向治療的成功范例。

1988年,王振義院士在《Blood》上發(fā)表的第一篇論文,迄今已被廣泛他引1700多次,為全球引證率最高和最具有影響的代表論文之一。1994年,王振義院士獲得國際腫瘤學(xué)界的最高獎——凱特林獎。此外,他還獲得瑞士布魯巴赫腫瘤研究獎、法國臺爾杜加世界獎、美國血液學(xué)會“海姆瓦塞曼”獎、求是杰出科學(xué)家獎、首屆“何梁何利科技獎”等。

王振義院士醫(yī)德高尚,取得了一系列具有國際影響的科研成果,為國家培養(yǎng)了一批優(yōu)秀的血液學(xué)專業(yè)人才,至今仍工作在醫(yī)、教、研第一線。

2011年國家最高科學(xué)技術(shù)獎獲獎人

謝家麟--中國科學(xué)院原子能研究所和高能物理研究所

謝家麟,男,1920年8月出生于哈爾濱市。1943年畢業(yè)于燕京大學(xué)物理系。1951年在美國斯坦福大學(xué)獲博士學(xué)位,回國途中受阻。1955年沖破重重阻力回國,先后在中國科學(xué)院原子能研究所和高能物理研究所工作。曾任高能物理研究所副所長、“八七工程”加速器總設(shè)計師、北京正負(fù)電子對撞機工程經(jīng)理等職。1980年當(dāng)選為中國科學(xué)院院士,先后獲國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎特等獎等11項獎勵。

謝家麟院士是國際著名物理學(xué)家,我國粒子加速器事業(yè)的開拓者和奠基人。

1955年在芝加哥醫(yī)學(xué)中心,他擔(dān)任首席物理學(xué)家,研制成功世界上第一臺以高能電子治療深度腫瘤的加速器,開拓了電子束治療癌癥的新領(lǐng)域。

1955年回國開展加速器研究,他帶領(lǐng)團(tuán)隊從研制基本關(guān)鍵部件做起,奮斗八年,建成我國第一臺高能量電子直線加速器,跨越式地趕上國際先進(jìn)水平。該加速器建成即投入國防建設(shè)使用,為兩彈研制做出了重要貢獻(xiàn);同時發(fā)展了大功率速調(diào)管、加速管和微波管等一系列先進(jìn)技術(shù),帶動了我國加速器事業(yè)的發(fā)展。

上世紀(jì)80年代,他領(lǐng)導(dǎo)北京正負(fù)電子對撞機的設(shè)計和建設(shè)。他組織數(shù)十次研討,反復(fù)權(quán)衡比較質(zhì)子打靜止靶和正負(fù)電子對撞,最終確定2.2GeV的正負(fù)電子對撞機和“一機兩用”的方案,既為高能物理提供實驗裝置,也為同步輻射提供了應(yīng)用平臺。在方案設(shè)計過程中,他提出六條原則成功指導(dǎo)了對撞機設(shè)計,指導(dǎo)完成速調(diào)管、加速管、能量倍增器、正電子源和高頻腔等加速器關(guān)鍵核心技術(shù)的創(chuàng)新性研制。謝家麟和工程指揮部帶領(lǐng)工程團(tuán)隊精心設(shè)計、精心建設(shè),于1988年高質(zhì)量完成了建設(shè)任務(wù),創(chuàng)造了國際加速器建設(shè)史上的奇跡,我國從此在τ-粲物理研究領(lǐng)域占據(jù)了國際領(lǐng)先地位。

上世紀(jì)90年代,他提出開展自由電子激光研究的863項目建議。他科學(xué)決策,選用經(jīng)過考驗的先進(jìn)技術(shù),制定熱陰極微波電子槍注入器、波蕩器和光學(xué)諧振腔等核心設(shè)備的技術(shù)方案,提出采用“前饋控制”,提高直線加速器的束流穩(wěn)定性,帶領(lǐng)團(tuán)隊突破性地解決了一系列關(guān)鍵技術(shù)問題。北京自由電子激光裝置成為亞洲第一臺產(chǎn)生激光并實現(xiàn)飽和振蕩的裝置,使中國成為繼美國及西歐后實現(xiàn)紅外自由電子激光飽和振蕩的國家,奠定了我國自由電子激光發(fā)展的基礎(chǔ)。

2000年,謝家麟院士提出速調(diào)管同時作為微波源和電子源的緊湊型電子直線加速器的創(chuàng)新性構(gòu)想,將電子直線加速器幾十年沿用的三大系統(tǒng)精簡為兩個系統(tǒng)。經(jīng)過四年努力,研制成功世界上第一臺緊湊型新型加速器樣機,驗證了設(shè)計的可行性,并申請了國家專利。

他十分重視和關(guān)注我國加速器發(fā)展戰(zhàn)略,多次就中長期發(fā)展規(guī)劃提出重要建議和指導(dǎo)意見,對促進(jìn)我國加速器領(lǐng)域的發(fā)展發(fā)揮了重大作用。

謝家麟院士愛國敬業(yè),求實創(chuàng)新,學(xué)風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn),淡泊名利,畢生奉獻(xiàn)于粒子加速器研究,培養(yǎng)了一大批加速器技術(shù)專業(yè)人才,為我國粒子加速器從無到有并躋身世界前沿發(fā)揮了至關(guān)重要的作用。他仍活躍在加速器科學(xué)技術(shù)研究的前沿,為我國高能物理和加速器事業(yè)的持續(xù)發(fā)展做貢獻(xiàn)。

吳良鏞--清華大學(xué)建筑與城市研究所

吳良鏞,男,1922年5月出生于江蘇省南京市。1944年畢業(yè)于中央大學(xué)建筑系。1946年協(xié)助梁思成創(chuàng)建清華大學(xué)建筑系。1949年畢業(yè)于美國匡溪藝術(shù)學(xué)院,獲碩士學(xué)位。1950年回國投身新中國建設(shè)。1980年當(dāng)選中國科學(xué)院院士,1995年當(dāng)選中國工程院院士。曾任清華大學(xué)建筑系主任、中國建筑學(xué)會副理事長、中國城市規(guī)劃學(xué)會理事長,以及國際建筑師協(xié)會副主席、世界人居學(xué)會主席等職。現(xiàn)任清華大學(xué)建筑與城市研究所所長、人居環(huán)境研究中心主任。

吳良鏞院士是我國著名的建筑學(xué)家、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)家和教育家,人居環(huán)境科學(xué)的創(chuàng)建者。

他長期從事建筑與城鄉(xiāng)規(guī)劃基礎(chǔ)理論、工程實踐和學(xué)科發(fā)展研究,針對我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程中建設(shè)規(guī)模大、速度快、涉及面廣等特點,創(chuàng)立了人居環(huán)境科學(xué)及其理論框架。該理論以有序空間和宜居環(huán)境為目標(biāo),提出了以人為核心的人居環(huán)境建設(shè)原則、層次和系統(tǒng),發(fā)展了區(qū)域協(xié)調(diào)論、有機更新論、地域建筑論等創(chuàng)新理論;以整體論的融貫綜合思想,提出了面向復(fù)雜問題、建立科學(xué)共同體、形成共同綱領(lǐng)的技術(shù)路線,突破了原有專業(yè)分割和局限,建立了一套以人居環(huán)境建設(shè)為核心的空間規(guī)劃設(shè)計方法和實踐模式。該理論發(fā)展了整合人居環(huán)境核心學(xué)科──建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)、風(fēng)景園林學(xué)的科學(xué)方法,受到國際建筑界的普遍認(rèn)可,在1999年國際建筑師協(xié)會通過的《北京憲章》中得到充分體現(xiàn)。

他運用人居環(huán)境科學(xué)理論,成功開展了從區(qū)域、城市到建筑、園林等多尺度多類型的規(guī)劃設(shè)計研究與實踐,在京津冀、長三角、滇西北等地取得一系列前瞻性、示范性的規(guī)劃建設(shè)成果;主持開展京津冀城鄉(xiāng)空間發(fā)展規(guī)劃研究,對2004年北京城市總體規(guī)劃修編、天津總體規(guī)劃修編等起到重要作用,在實踐中取得的創(chuàng)新方法,被納入《城市規(guī)劃編制辦法》,有力推進(jìn)了城鄉(xiāng)建設(shè)的科學(xué)發(fā)展;主持完成北京菊兒胡同四合院工程,推動了從“大拆大建”到“有機更新”的政策轉(zhuǎn)變,為達(dá)成從“個體保護(hù)”到“整體保護(hù)”的社會共識,做出了重大貢獻(xiàn);主持設(shè)計曲阜孔子研究院等建筑,創(chuàng)造出一批傳統(tǒng)文化內(nèi)涵和現(xiàn)代藝術(shù)整體性相統(tǒng)一的建筑。

吳良鏞院士是新中國建筑教育的奠基人之一,六十五年來胸懷祖國,心系人民,嘔心瀝血,勤耕不輟,為城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域培養(yǎng)了大批骨干人才。他先后獲得世界人居獎、國際建筑師協(xié)會屈米獎、亞洲建筑師協(xié)會金獎、陳嘉庚科學(xué)獎、何梁何利獎以及美、法、俄等國授予的多個榮譽稱號。

2012年國家最高科學(xué)技術(shù)獎獲獎人

鄭哲敏--中國科學(xué)院力學(xué)研究所

鄭哲敏,男,1924年10月出生于山東省濟南市。1947年畢業(yè)于清華大學(xué)機械工程系,1948-1952年在美國加州理工學(xué)院機械工程系學(xué)習(xí),先后獲得碩士、博士學(xué)位。1955年回國后在中國科學(xué)院力學(xué)研究所工作至今,歷任室主任、副所長、所長等職,現(xiàn)任所學(xué)術(shù)委員會名譽主任。1980年當(dāng)選中國科學(xué)院院士,1993年當(dāng)選美國工程院外籍院士,1994年當(dāng)選中國工程院院士。

鄭哲敏院士是國際著名力學(xué)家,我國爆炸力學(xué)的奠基人和開拓者之一,中國力學(xué)學(xué)科建設(shè)與發(fā)展的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者之一。

鄭哲敏院士闡明了爆炸成形的機理和模型律,解決了火箭重要部件的加工難題,發(fā)展了一門新的力學(xué)分支學(xué)科——爆炸力學(xué)。他長期主持力學(xué)學(xué)科發(fā)展規(guī)劃的制定,倡導(dǎo)建立了多個新的力學(xué)分支學(xué)科,做出了重要的學(xué)術(shù)貢獻(xiàn)。

在地下核爆炸效應(yīng)的研究中,鄭哲敏院士與合作者一起提出了流體彈塑性模型。該模型將爆炸及沖擊荷載作用下介質(zhì)的流體、固體特性及運動規(guī)律用統(tǒng)一的方程表述,堪稱爆炸力學(xué)的學(xué)科標(biāo)志,可準(zhǔn)確預(yù)測地下核試驗壓力衰減規(guī)律,為我國首次地下核爆當(dāng)量預(yù)報做出了貢獻(xiàn)。

在穿破甲研究方面,鄭哲敏院士帶領(lǐng)團(tuán)隊開創(chuàng)性地提出了射流開坑、準(zhǔn)定常侵徹、靶板強度作用的相關(guān)理論;得到了穿甲相似律和比國際流行的Tate公式更為有效的穿甲模型;建立了破甲彈高速流拉斷的理論;建立了金屬裝甲破甲機理模型和破甲相似律,獲得了比國際公認(rèn)的Eichelberger公式更符合實際的侵徹公式。這些工作為我國相關(guān)武器的設(shè)計與效應(yīng)評估提供了堅實的力學(xué)基礎(chǔ)。

基于流體彈塑性理論,鄭哲敏院士還開辟了爆炸加工、瓦斯突出、爆炸處理水下軟基等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域,解決了重大工程建設(shè)中的核心難題,得到了廣泛的應(yīng)用。此外,在材料力學(xué)的研究中,他提出的硬度表征標(biāo)度理論,在國際上有重要影響,并以他與合作者的姓氏命名為C-C方法。

作為中國力學(xué)界在國際上的代表,他積極參加和組織有關(guān)方面的國際交流,促進(jìn)國際合作,顯著提高了中國力學(xué)在國際上的地位。

鄭哲敏院士心系祖國,始終以國家需求為己任,嘔心瀝血,嚴(yán)謹(jǐn)創(chuàng)新,團(tuán)結(jié)奮進(jìn),平易近人,培養(yǎng)了大批力學(xué)領(lǐng)域的杰出人才。他現(xiàn)在仍致力于自己喜愛的科研工作,一如既往地關(guān)心著力學(xué)學(xué)科和國家相關(guān)重大工程技術(shù)的發(fā)展。

王小謨--中國電子科技集團(tuán)公司電子科學(xué)研究院

王小謨,男,1938年11月出生于上海。1961年畢業(yè)于北京工業(yè)學(xué)院(現(xiàn)北京理工大學(xué)),曾任電子工業(yè)部38所所長、信息產(chǎn)業(yè)部電子科學(xué)研究院常務(wù)副院長等職,現(xiàn)為中國電子科技集團(tuán)公司電子科學(xué)研究院科技委副主任。1995年當(dāng)選中國工程院院士。

王小謨院士是我國著名雷達(dá)專家,現(xiàn)代預(yù)警機事業(yè)的開拓者和奠基人。

多年來,王小謨院士致力于雷達(dá)技術(shù)研究與工程應(yīng)用。20世紀(jì)60年代,他瞄準(zhǔn)國際雷達(dá)技術(shù)前沿領(lǐng)域,主持研制成功我國第一部三坐標(biāo)雷達(dá),達(dá)到國際先進(jìn)水平。20世紀(jì)80年代,他主持開展低空雷達(dá)技術(shù)攻關(guān),研制成功我國第一部中低空兼顧雷達(dá),并在國際雷達(dá)裝備同臺競技中為國產(chǎn)雷達(dá)贏得了世界聲譽。

預(yù)警機是信息化戰(zhàn)爭的核心裝備。1990年海灣戰(zhàn)爭后,國家決定通過對外合作解決預(yù)警機裝備急需。王小謨院士擔(dān)任中方總設(shè)計師,主持系統(tǒng)總體設(shè)計,在世界上首次提出基于二維有源相控陣體制的三面陣背負(fù)罩新型預(yù)警機工程方案。同時,帶領(lǐng)和組織國內(nèi)研發(fā)團(tuán)隊同步開展研制工作,掌握預(yù)警機設(shè)計方法和主要關(guān)鍵技術(shù),鍛煉和培養(yǎng)技術(shù)隊伍,為我國自行研制預(yù)警機奠定了堅實基礎(chǔ)。

國產(chǎn)預(yù)警機正式立項后,王小謨院士主動推薦優(yōu)秀年輕專家擔(dān)任總設(shè)計師,自己擔(dān)任總顧問,傾心指導(dǎo)年輕的總師們確定總體技術(shù)方案,開展技術(shù)攻關(guān)、系統(tǒng)集成和試驗試飛方案等重大工程研制事項,為我國首型預(yù)警機的研制成功做出了重要貢獻(xiàn)。

針對我國國情,王小謨院士率先提出開展輕型預(yù)警機的預(yù)先研究,并主持制定了技術(shù)方案,為國家決策研制輕型預(yù)警機創(chuàng)造了條件。他還提出利用國產(chǎn)飛機實現(xiàn)預(yù)警機出口的設(shè)想,并擔(dān)任原型機總設(shè)計師,主持完成了原型樣機設(shè)計與制造,推動實現(xiàn)了我國預(yù)警機裝備出口。他作為課題負(fù)責(zé)人,主持完成了數(shù)字陣列雷達(dá)預(yù)警機地面樣機技術(shù)攻關(guān),為研制新型預(yù)警機奠定了基礎(chǔ)。

王小謨院士學(xué)術(shù)造詣深厚,甘為人梯,重視對年輕人的培養(yǎng)。他先后培養(yǎng)出18位我國預(yù)警機系統(tǒng)或雷達(dá)系統(tǒng)總設(shè)計師。目前他仍堅持工作在科研一線,謀劃和推動我國預(yù)警機事業(yè)發(fā)展。

2013年國家最高科學(xué)技術(shù)獎獲獎人

程開甲--中國核試驗基地研究所

程開甲,男,1918年8月出生,江蘇吳江人,1941年畢業(yè)于浙江大學(xué)物理系,1946年留學(xué)英國,1948年獲英國愛丁堡大學(xué)哲學(xué)博士學(xué)位,任英國皇家化學(xué)工業(yè)研究所研究員。1950年回國后,歷任浙江大學(xué)物理系副教授,南京大學(xué)物理系教授、副主任,二機部第九研究所副所長、第九研究院副院長,中國核試驗基地研究所副所長、所長,基地副司令員,國防科工委科技委常任委員、顧問,現(xiàn)任總裝備部科技委顧問。1980年當(dāng)選中國科學(xué)院數(shù)學(xué)物理學(xué)部委員(院士),1999年獲“兩彈一星”功勛獎?wù)隆?/span>

程開甲院士是我國著名物理學(xué)家,是我國核試驗科學(xué)技術(shù)的創(chuàng)建者和領(lǐng)路人。

上世紀(jì)40年代初,程開甲先后在自由粒子狄拉克方程嚴(yán)格證明、五維場論等方面做出了出色的工作,與導(dǎo)師波恩共同提出了超導(dǎo)電性雙帶機理,在Nature、Physical Review等雜志上發(fā)表多篇論文。50年代,他在國內(nèi)率先開展系統(tǒng)的熱力學(xué)內(nèi)耗理論研究,在多年教學(xué)和研究工作的基礎(chǔ)上,撰寫了我國第一部《固體物理學(xué)》。

上世紀(jì)60年代,程開甲建立發(fā)展了我國核爆炸理論,系統(tǒng)闡明了大氣層核爆炸和地下核爆炸過程的物理現(xiàn)象及其產(chǎn)生、發(fā)展規(guī)律,并在歷次核試驗中不斷驗證完善,成為我國核試驗總體設(shè)計、安全論證、測試診斷和效應(yīng)研究的重要依據(jù)。以該理論為指導(dǎo),創(chuàng)立了核爆炸效應(yīng)研究領(lǐng)域,建立完善不同方式核試驗的技術(shù)路線、安全規(guī)范和技術(shù)措施;領(lǐng)導(dǎo)并推進(jìn)了我國核試驗技術(shù)體系的建立和科學(xué)發(fā)展,指導(dǎo)建立核試驗測試診斷的基本框架,研究解決核試驗的關(guān)鍵技術(shù)難題,滿足了不斷提高的核試驗需求,支持了我國核武器設(shè)計改進(jìn)和作戰(zhàn)運用。

上世紀(jì)80年代,程開甲開創(chuàng)了我國抗輻射加固技術(shù)研究領(lǐng)域。在他領(lǐng)導(dǎo)下,系統(tǒng)開展了核爆輻射環(huán)境、電子元器件與系統(tǒng)的抗輻射加固原理、方法和技術(shù)研究,利用核試驗提供的輻射場進(jìn)行輻射效應(yīng)和加固方法的研究;指導(dǎo)建設(shè)先進(jìn)的實驗?zāi)M條件,推動我國自行設(shè)計、建造核輻射模擬設(shè)施,開展基礎(chǔ)理論和實驗研究,促進(jìn)了我國抗輻射加固技術(shù)的持續(xù)發(fā)展,為提升我國戰(zhàn)略武器的生存與突防能力提供了技術(shù)支撐。

90年代以來,他不顧年邁,仍在材料理論、高功率微波等方面繼續(xù)進(jìn)行研究。

程開甲院士畢生在國防科學(xué)領(lǐng)域辛勤耕耘,自力更生,發(fā)憤圖強,嚴(yán)謹(jǐn)求實,崇尚科學(xué),無私奉獻(xiàn),勇于登攀,為我國核武器事業(yè)和國防高新技術(shù)發(fā)展做出了卓越貢獻(xiàn)。

張存浩--中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所

張存浩,男,1928年2月出生,山東無棣人,1947年畢業(yè)于中央大學(xué)化工系,1948年留學(xué)美國,1950年獲美國密西根大學(xué)碩士學(xué)位。1950年回國后,歷任中國科學(xué)院大連化學(xué)物理所所長,國家自然科學(xué)基金委員會主任,中國科學(xué)院學(xué)部主席團(tuán)成員及化學(xué)部主任,中國科協(xié)副主席,國務(wù)院學(xué)位委員會委員,國際純粹與應(yīng)用化學(xué)聯(lián)合會執(zhí)行局成員等職。現(xiàn)任中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所研究員。1980年當(dāng)選中國科學(xué)院化學(xué)部學(xué)部委員(院士),1992年當(dāng)選第三世界科學(xué)院院士。

張存浩院士是我國著名物理化學(xué)家,我國高能化學(xué)激光的奠基人、分子反應(yīng)動力學(xué)的奠基人之一。

上世紀(jì)50年代,張存浩與合作者研制出水煤氣合成液體燃料的高效熔鐵催化劑,乙烯及三碳以上產(chǎn)品產(chǎn)率均超過當(dāng)時國際最高水平。60年代,致力于固液和固體火箭推進(jìn)劑及發(fā)動機的研究,與合作者首次提出固體推進(jìn)劑燃速的多層火焰理論,比較全面完整地解釋了固體推進(jìn)劑的侵蝕燃燒和臨界流速現(xiàn)象。70年代,開創(chuàng)了我國高能化學(xué)激光的研究領(lǐng)域,主持研制出我國第一臺氟化氫\氘化學(xué)激光器,整體性能指標(biāo)達(dá)到當(dāng)時世界先進(jìn)水平。

上世紀(jì)80年代以來,張存浩開拓和引領(lǐng)了我國短波長高能化學(xué)激光的研究和探索。1983年,與合作者開展脈沖氧碘化學(xué)激光器研究;1985年,在國際上首次研制出放電引發(fā)脈沖氧碘化學(xué)激光器,效率及性能處于世界領(lǐng)先地位;1992年,研制出我國第一臺連續(xù)波氧碘化學(xué)激光器,整體性能處于國際先進(jìn)水平,為推動我國化學(xué)激光領(lǐng)域的快速發(fā)展發(fā)揮了至關(guān)重要作用。

張存浩院士還注重化學(xué)激光的機理和基礎(chǔ)理論研究。上世紀(jì)80年代,他領(lǐng)導(dǎo)的研究團(tuán)隊率先開展了化學(xué)激光新體系和新“泵浦”反應(yīng)的研究;開展了以雙共振多光子電離光譜技術(shù)研究分子激發(fā)態(tài)光譜和分子碰撞傳能動力學(xué)。取得了多項國際先進(jìn)或領(lǐng)先的研究成果。在國際上首創(chuàng)研究極短壽命分子激發(fā)態(tài)的“離子凹陷光譜”方法,并用該方法首次測定了氨分子預(yù)解離激發(fā)態(tài)的壽命為100飛秒。該成果被《Science》主編列為亞洲代表性科研成果之一。在國際上首次觀測到混合電子態(tài)的分子碰撞傳能過程中的量子干涉效應(yīng),并明確此量子干涉效應(yīng)本質(zhì)上是一種物質(zhì)波的干涉。這項成果被評為2000年中國十大科技進(jìn)展新聞。

張存浩院士一貫注重科技人才的培養(yǎng),幾十年來,他積極創(chuàng)造和提供有利條件,促進(jìn)團(tuán)隊中一批中青年骨干成長為具有國際影響的科學(xué)家。在任國家自然科學(xué)基金委員會主任期間,積極推動制定資助青年科學(xué)家成長的政策和制度,營造有利于創(chuàng)新的科研環(huán)境,為優(yōu)秀青年科學(xué)家的快速成長提供了良好發(fā)展空間。

2014年國家最高科學(xué)技術(shù)獎獲獎人

于敏--中國工程物理研究院

于敏,男,1926年8月出生,天津?qū)幒尤耍?949年畢業(yè)于北京大學(xué)物理系。歷任二機部九院理論部副主任、九所副所長、所長、九院副院長、科技委副主任,核工業(yè)部、核工業(yè)總公司科技委副主任。現(xiàn)任中國工程物理研究院高級科學(xué)顧問。1980年當(dāng)選中國科學(xué)院數(shù)學(xué)物理學(xué)部委員(院士),1999年獲“兩彈一星”功勛獎?wù)隆?/span>

于敏是我國著名的核物理學(xué)家,我國核武器研究和國防高技術(shù)發(fā)展的杰出領(lǐng)軍人物之一。

上世紀(jì)50年代,于敏在國內(nèi)率先開展原子核物理理論研究,在物理學(xué)報上發(fā)表了多篇論文,與合作者提出了原子核相干結(jié)構(gòu)模型,填補了我國原子核理論的空白。與北京大學(xué)楊立銘教授編輯出版了我國第一部原子核理論專著《原子核理論講義》。

上世紀(jì)60年代起,投身于我國核武器事業(yè),長期領(lǐng)導(dǎo)并參加核武器的理論研究和設(shè)計。在氫彈突破中,組織領(lǐng)導(dǎo)攻關(guān)小組發(fā)現(xiàn)了實現(xiàn)氫彈自持熱核燃燒的關(guān)鍵,找到了突破氫彈的技術(shù)途徑,形成了從原理、材料到構(gòu)型完整的氫彈物理設(shè)計方案,帶領(lǐng)科研隊伍完成了核裝置的理論設(shè)計,并定型為我國第一代核武器,裝備部隊。作為第一完成人的“氫彈突破和武器化”工作,榮獲1985年度國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎特等獎。

在核武器小型化突破中,領(lǐng)導(dǎo)突破了氣態(tài)引爆彈(初級)原理和高比威力次級原理。作為小型化關(guān)鍵的氣態(tài)引爆彈主要負(fù)責(zé)人,主持研究并解決了裂變材料的壓緊、中子注入及其增殖規(guī)律、氘氚點火燃燒規(guī)律、輕重介質(zhì)混合對聚變的影響、高能中子裂變反饋規(guī)律等一系列關(guān)鍵問題,提出了加大兩個關(guān)鍵環(huán)節(jié)設(shè)計裕量的具體措施。氣態(tài)引爆彈的研制成功,為我國第二代核武器的研制奠定了可靠基礎(chǔ)。作為第二完成人的“氣態(tài)引爆彈裝置的突破”工作,榮獲1987年度國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎特等獎。

在中子彈突破中,作為主要領(lǐng)導(dǎo)人和參加者,提出了中子彈的設(shè)計指標(biāo),明確了中子彈探索的主攻方向,指出了某些關(guān)鍵技術(shù)問題和難點,研究了熱核反應(yīng)中等離子體過程,分析了中子彈的反應(yīng)規(guī)律并歸納為三個階段,提出了判斷聚變點火裕量的主要判據(jù)和提高裕量的措施。作為第一完成人的“中子彈裝置的突破”工作,榮獲1988年度國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎特等獎。

在核武器基礎(chǔ)理論發(fā)展中,揭示了武器核反應(yīng)內(nèi)爆過程的運動規(guī)律,解決了輻射與物質(zhì)的相互作用及馳豫過程、輻射波與沖擊波的傳播規(guī)律等一系列基礎(chǔ)問題。作為第四完成人的“原子彈氫彈設(shè)計原理中的物理力學(xué)數(shù)學(xué)理論問題”研究,榮獲1982年度國家自然科學(xué)獎一等獎。

在核武器發(fā)展戰(zhàn)略中,與鄧稼先提出了“加快核試驗進(jìn)程”建議。建議書提前規(guī)劃了我國核試驗的部署,使黨中央做出果斷決策,為我國爭取了寶貴的10年核試驗時間,為提升我國核武器水平、推動核武器裝備部隊并形成戰(zhàn)斗力發(fā)揮了極為重要的前瞻性作用。針對禁核試,提出了以精密實驗室實驗等幾個方面支撐禁核試后武器研究的設(shè)想,該建議被采納并演化為我國核武器事業(yè)發(fā)展的四大支柱,至今仍然是我國核武器事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)思想。

上世紀(jì)70年代起,在倡導(dǎo)、推動國防高科技項目尤其是我國慣性約束核聚變研究中,發(fā)揮了重要作用,是我國慣性約束聚變和X光激光領(lǐng)域理論研究的開拓者。

于敏是一位忠于祖國、無私奉獻(xiàn)、文理兼修、具有深厚人文素養(yǎng)的科學(xué)家,為我國核武器事業(yè)做出了不可磨滅的歷史性貢獻(xiàn)。

2015年國家最高科學(xué)技術(shù)獎獲獎人

空缺

2016年國家最高科學(xué)技術(shù)獎獲獎人

趙忠賢--中國科學(xué)院物理研究所

趙忠賢,男,1941年出生,遼寧新民人,1964年中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)畢業(yè)后到中國科學(xué)院物理研究所工作至今。曾擔(dān)任國防課題組業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人和超導(dǎo)國家重點實驗室主任。現(xiàn)任中國科學(xué)院物理研究所研究員。1991年當(dāng)選中國科學(xué)院院士。50多年來,除參加國防任務(wù)的幾年外,他一直從事超導(dǎo)研究,是我國高溫超導(dǎo)研究的奠基人之一。

超導(dǎo)臨界溫度很低,廣泛應(yīng)用受到影響,尋找液氮溫區(qū)的高溫超導(dǎo)體甚至室溫超導(dǎo)體一直是科學(xué)家長期的夢想。在百余年超導(dǎo)研究史中,出現(xiàn)了兩次高溫超導(dǎo)重大突破,趙忠賢及其合作者都取得了重要成果:即獨立發(fā)現(xiàn)液氮溫區(qū)高溫超導(dǎo)體和發(fā)現(xiàn)系列50K以上鐵基高溫超導(dǎo)體并創(chuàng)造55K紀(jì)錄。

趙忠賢是國際上最早認(rèn)識到柏諾茲和繆勒關(guān)于“在Ba-La-Cu-O中存在可能高達(dá)35K 超導(dǎo)性”(后獲諾貝爾獎)的重要意義的少數(shù)幾位學(xué)者之一。該工作與他多年堅持的“結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定性可以導(dǎo)致高臨界溫度”的思路產(chǎn)生共鳴。1987 年2月,趙忠賢及合作者獨立發(fā)現(xiàn)液氮溫區(qū)高溫超導(dǎo)體,并在國際上首次公布其元素組成為Ba-Y-Cu-O,推動了國際高溫超導(dǎo)研究熱潮。1987 年獲得第三世界科學(xué)院TWAS 物理獎,這是中國科學(xué)家首次獲此獎項。1989 年因“液氮溫區(qū)氧化物超導(dǎo)電性的發(fā)現(xiàn)”獲國家自然科學(xué)獎集體一等獎(排名第一)。

趙忠賢的第二個主要貢獻(xiàn)是發(fā)現(xiàn)系列50K以上鐵基高溫超導(dǎo)體并創(chuàng)造55K紀(jì)錄。長期的堅持和積累,趙忠賢在探索新的高溫超導(dǎo)體方面逐漸地發(fā)展了一種新的思路,即存在多種合作現(xiàn)象的層狀四方體系中,有可能實現(xiàn)高溫超導(dǎo)。2008年日本一小組報道了LaFeAsO有26K的超導(dǎo)電性,趙忠賢結(jié)合他的學(xué)術(shù)思路,認(rèn)識到其中可能孕育著新的突破。基于LaFeAs(O,F)壓力效應(yīng)研究,趙忠賢提出輕稀土元素替代和高溫高壓的合成方案,率先將鐵基超導(dǎo)體的臨界溫度從26K提高到52K,顯著超過了40K的麥克米蘭極限。很快又合成了絕大多數(shù)50K以上的系列鐵基超導(dǎo)體,創(chuàng)造了大塊鐵基超導(dǎo)體55K最高臨界溫度紀(jì)錄。2013年,趙忠賢因“40K以上鐵基高溫超導(dǎo)體的發(fā)現(xiàn)及若干基本物理性質(zhì)研究”榮獲國家自然科學(xué)獎一等獎;2015年,獲得國際超導(dǎo)領(lǐng)域重要獎項Matthias獎。

趙忠賢堅持高溫超導(dǎo)研究40年。他注重培養(yǎng)人才,積極為年輕人營造良好環(huán)境。他是我國高溫超導(dǎo)研究主要的倡導(dǎo)者、推動者和踐行者,為高溫超導(dǎo)研究在中國扎根并躋身國際前列做出了重要貢獻(xiàn)。

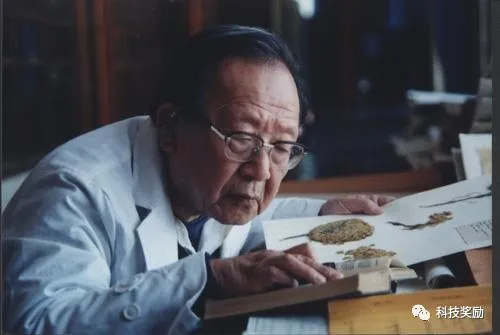

屠呦呦--中國中醫(yī)科學(xué)院青蒿素研究中心

屠呦呦,1930年12月出生,浙江寧波人,1955年北京醫(yī)學(xué)院藥學(xué)系畢業(yè)后,分配到中國中醫(yī)科學(xué)院中藥研究所工作至今。中國中醫(yī)科學(xué)院終身研究員、首席研究員,中國中醫(yī)科學(xué)院青蒿素研究中心主任。

屠呦呦的科學(xué)貢獻(xiàn)是發(fā)現(xiàn)青蒿素。她從中醫(yī)古籍中得到啟迪,改變青蒿傳統(tǒng)提取工藝,創(chuàng)建的低溫提取青蒿抗瘧有效部位的方法,成為青蒿素發(fā)現(xiàn)的關(guān)鍵性突破;率先提取得到對瘧原蟲抑制率達(dá)100%的青蒿抗瘧有效部位“醚中干”,并在全國“523”會議上作了報告,從此帶動了全國對青蒿提取物的抗瘧研究;她和她的團(tuán)隊最先從青蒿抗瘧有效部位中分離得到抗瘧有效單一成分“青蒿素”;率先開展“醚中干”、青蒿素單體的臨床試驗,證實了其治療瘧疾的臨床有效性;并與合作單位共同確定青蒿素的化學(xué)結(jié)構(gòu),為其衍生物開發(fā)提供了條件。她和她的團(tuán)隊按國家藥品新規(guī),將青蒿素開發(fā)為我國實施新藥審批辦法以來第一個新藥。

青蒿素是與已知抗瘧藥化學(xué)結(jié)構(gòu)、作用機制完全不同的新化合物,改寫了只有含N雜環(huán)的生物堿成分抗瘧的歷史,標(biāo)志著人類抗瘧藥物發(fā)展的新方向。從上世紀(jì)90年代起,世界衛(wèi)生組織(WHO)推薦以青蒿素類為主的復(fù)合療法(ACT)作為治療瘧疾的首選方案。現(xiàn)已為全球瘧疾流行地區(qū)所廣泛使用,近年來ACT年采購量達(dá)3億人份以上。據(jù)WHO《2015年世界瘧疾報告》,由于采取有效防治措施,包括ACT的治療,從2000年全球瘧疾發(fā)病2.14億例、死亡73.8萬人,到2015年發(fā)病率、死亡率分別下降37%和60%,挽救了大約590萬名兒童的生命。

屠呦呦及其團(tuán)隊因研制青蒿素獲得多項國內(nèi)外重要獎勵。1978年她領(lǐng)導(dǎo)的衛(wèi)生部中醫(yī)研究院中藥研究所“523”研究組受到全國科學(xué)大會表彰,1979年“抗瘧新藥青蒿素”獲得國家發(fā)明獎二等獎。2011年屠呦呦以“發(fā)現(xiàn)了青蒿素,一種治療瘧疾的藥物,在全球特別是發(fā)展中國家挽救了數(shù)百萬人的生命”,獲美國拉斯克臨床醫(yī)學(xué)獎;2015年10月,屠呦呦又以“從中醫(yī)藥古典文獻(xiàn)中獲取靈感,先驅(qū)性地發(fā)現(xiàn)青蒿素,開創(chuàng)瘧疾治療新方法”,獲得諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎。

近年來,屠呦呦研究團(tuán)隊在開展青蒿素功效的拓展研究方面,獲得了新進(jìn)展。

2017年國家最高科學(xué)技術(shù)獎獲獎人

王澤山--南京理工大學(xué)

王澤山,男,1935年9月出生,吉林省吉林市人,1960年畢業(yè)于中國人民解放軍軍事工程學(xué)院火炸藥專業(yè),一直從事火炸藥研究。現(xiàn)為南京理工大學(xué)教授,博士研究生導(dǎo)師。1999年當(dāng)選中國工程院院士。

王澤山院士是我國著名火炸藥學(xué)家,發(fā)射裝藥理論體系的奠基人,是火炸藥資源化治理軍民融合道路的開拓者,系列原創(chuàng)性技術(shù)的發(fā)明人,為我國武器裝備和火炸藥產(chǎn)品的更新?lián)Q代做出了杰出貢獻(xiàn)。

從20世紀(jì)60年代開始,王澤山院士在對火炸藥基礎(chǔ)理論探索研究的基礎(chǔ)上,將火藥、火炮、彈藥、彈道等進(jìn)行多學(xué)科交叉融合,構(gòu)建了“發(fā)射裝藥理論與技術(shù)”學(xué)科分支架構(gòu),創(chuàng)立了發(fā)射裝藥學(xué)。同時,他深入揭示了火炸藥組成、結(jié)構(gòu)、性能的規(guī)律,建立了炮、彈、藥的構(gòu)效關(guān)系,發(fā)展了火炸藥理論,出版著作15部。

從20世紀(jì)80年代初開始,王澤山院士為了解決環(huán)境溫度變化對武器性能的影響這一國際共性的技術(shù)瓶頸問題,發(fā)現(xiàn)了火藥燃面、燃速互補原理,建立了溫度-燃面補償系統(tǒng),對材料、方法、工藝等進(jìn)行創(chuàng)新與集成,發(fā)明了“低溫度感度發(fā)射裝藥技術(shù)”。其原理、材料、穩(wěn)定性及普適性,全面優(yōu)于國外技術(shù)。作為項目第一完成人,獲1996年國家技術(shù)發(fā)明獎一等獎。

從20世紀(jì)90年代中期開始,面對制約遠(yuǎn)程火炮、等模塊裝藥和炮射導(dǎo)彈等武器裝備發(fā)展的難題,經(jīng)過20余年努力,建立了“最大膛壓低、做功能力高”的彈道。通過對發(fā)射藥材料、結(jié)構(gòu)和工藝的發(fā)明,攻克了國際上至今無法突破的高膛壓、高過載、等模塊等技術(shù)瓶頸,使我國武器發(fā)射裝藥技術(shù)水平處于世界前沿地位。作為項目第一完成人,獲2016年國家技術(shù)發(fā)明獎一等獎。

針對廢棄火炸藥處理的世界性難題,開發(fā)了安全、綠色、資源化利用技術(shù),創(chuàng)制出20余種軍、民用產(chǎn)品,引領(lǐng)了我國火炸藥資源化再利用的研究方向,為國家火炸藥儲備提供了核心關(guān)鍵技術(shù),成為軍民融合的一個成功范例。作為項目第一完成人,獲1993年國家科技進(jìn)步獎一等獎。

系列技術(shù)發(fā)明已經(jīng)在工程實踐中廣泛應(yīng)用,裝備于多種武器型號。軍品在十余家軍工企業(yè)、民品在數(shù)十家企業(yè)實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化。

他作為我國火炸藥領(lǐng)軍人物,策劃了我國火炸藥發(fā)展的路線和戰(zhàn)略,培養(yǎng)了90多名博士和大批火炸藥高層次人才。從20世紀(jì)80年代初就與火炸藥企業(yè)、研究所緊密結(jié)合,開啟了火炸藥行業(yè)協(xié)同創(chuàng)新模式,推動了我國進(jìn)入火炸藥世界強國的進(jìn)程。

王澤山院士品德高尚、治學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、為人謙和。以“一輩子做好一件事”的執(zhí)著與堅韌,求真務(wù)實、無私奉獻(xiàn),至今仍以過人精力忘我工作在火炸藥研究第一線。他的精神境界和學(xué)術(shù)思想影響了幾代火炸藥科技工作者。

侯云德--中國疾病預(yù)防控制中心病毒病預(yù)防控制所

侯云德,男,1929年7月出生,江蘇常州人,1955年畢業(yè)于同濟大學(xué)醫(yī)學(xué)院七年制,1962年被蘇聯(lián)醫(yī)學(xué)科學(xué)院破格授予醫(yī)學(xué)博士學(xué)位。1962年回國后,歷任中國預(yù)防醫(yī)學(xué)科學(xué)院病毒學(xué)研究所所長、中國工程院醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué)部主任、副院長等職務(wù)。現(xiàn)任國家“艾滋病和病毒性肝炎等重大傳染病防治”科技重大專項技術(shù)總師。1994年當(dāng)選中國工程院院士。

侯云德院士是我國生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域杰出的戰(zhàn)略科學(xué)家和科技工作者,我國分子病毒學(xué)、現(xiàn)代醫(yī)藥生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代傳染病防控技術(shù)體系的主要奠基人。

他在分子病毒學(xué)研究和基因工程藥物研發(fā)方面取得了巨大成就。20世紀(jì)80年代初他率先利用分子生物學(xué)理論和方法,完成了當(dāng)時我國最大基因組——痘苗病毒天壇株的全基因組測序;構(gòu)建了一系列新型原核表達(dá)載體和病毒基因治療載體;發(fā)現(xiàn)了丙型肝炎病毒核心蛋白抗原表位及其致癌性分子機制等,奠定了我國分子病毒學(xué)的研究基礎(chǔ)。他率先研發(fā)出國際獨創(chuàng)、我國首個基因工程藥物(國家I類新藥)——重組人干擾素α1b,實現(xiàn)了我國基因工程藥物從無到有的“零”突破,隨后又在短短數(shù)年間相繼研制出1個國家I類和6個國家II類基因工程新藥。作為項目第一完成人,獲1993年國家科技進(jìn)步獎一等獎。侯云德所研制的基因工程藥物不僅已應(yīng)用于上千萬患者的臨床治療,而且成功替代國際進(jìn)口產(chǎn)品并產(chǎn)生數(shù)十億人民幣的經(jīng)濟效益。他主導(dǎo)完成的基因工程藥物產(chǎn)業(yè)化對我國改革開放早期的科技成果產(chǎn)業(yè)化發(fā)展具有重要意義。在侯云德連任三屆國家“863計劃”生物技術(shù)領(lǐng)域?qū)<椅瘑T會首席科學(xué)家的十年間(1987—1996年),我國以基因工程藥物發(fā)展為重點的醫(yī)藥生物技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化取得了飛速發(fā)展。

他在中國現(xiàn)代傳染病防控技術(shù)體系建設(shè)上做出了卓越貢獻(xiàn)。他帶領(lǐng)“艾滋病和病毒性肝炎等重大傳染病防治”科技重大專項專家組,頂層設(shè)計了我國2008—2020年應(yīng)對重大突發(fā)疫情和降低“三病兩率”的總體規(guī)劃。他特別強調(diào)我國新發(fā)突發(fā)傳染病應(yīng)對能力的提升,布局建立了多部門、多領(lǐng)域、覆蓋全國的傳染病檢測平臺和監(jiān)測網(wǎng)絡(luò),將我國新發(fā)突發(fā)傳染病防控技術(shù)和能力提升到國際先進(jìn)水平,使我國成功應(yīng)對了近十年來國內(nèi)外發(fā)生的多次重大傳染病疫情。他還主導(dǎo)了2009年我國H1N1流感大流行的防控應(yīng)對和科技攻關(guān),取得8項世界第一的研究成果,使我國開創(chuàng)了人類歷史上首次對流感大流行成功干預(yù)的先例。作為項目第一完成人,獲2014年國家科技進(jìn)步獎一等獎。

侯云德院士從事科研工作60年,科研成果根植于祖國大地和人民健康事業(yè),為我國現(xiàn)代醫(yī)藥生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代傳染病防控技術(shù)體系的奠基和發(fā)展做出了歷史性貢獻(xiàn)。

2018年國家最高科學(xué)技術(shù)獎獲獎人

劉永坦--哈爾濱工業(yè)大學(xué)

劉永坦,男,1936年12月生,江蘇省南京市人,1953年至1958年先后就讀于哈爾濱工業(yè)大學(xué)電機系、清華大學(xué)無線電系。1958年參加工作,現(xiàn)為哈爾濱工業(yè)大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師。1991年當(dāng)選中國科學(xué)院院士,1994年當(dāng)選中國工程院院士。

劉永坦院士是我國著名的雷達(dá)與信號處理技術(shù)專家,我國對海探測新體制雷達(dá)理論奠基人,對海遠(yuǎn)程探測技術(shù)跨越發(fā)展的引領(lǐng)者。

20世紀(jì)80年代初,劉永坦院士面向國家海防戰(zhàn)略重大需求,開創(chuàng)了我國對海新體制探測技術(shù)研究領(lǐng)域。近四十年來,帶領(lǐng)團(tuán)隊致力于對海遠(yuǎn)程探測技術(shù)的研究,成功實現(xiàn)了對海新體制雷達(dá)理論、技術(shù)和工程應(yīng)用的全面自主創(chuàng)新。

由于波段的特殊性,常規(guī)理論無法支撐新體制雷達(dá)的研究。劉永坦院士帶領(lǐng)團(tuán)隊,系統(tǒng)突破了傳播激勵、海雜波背景目標(biāo)檢測、遠(yuǎn)距離探測信號及系統(tǒng)模型設(shè)計等基礎(chǔ)理論,創(chuàng)建了完備的新體制理論體系。在此基礎(chǔ)上,攻克了系列關(guān)鍵技術(shù),成功研制出我國第一部對海新體制實驗雷達(dá),首次完成了我國對海面艦船目標(biāo)的遠(yuǎn)距離探測實驗,實現(xiàn)了我國對海探測技術(shù)的重大突破。1991年,獲國家科技進(jìn)步獎一等獎。

為了解決國家海防遠(yuǎn)程探測的迫切需求,必須研制具有穩(wěn)定、遠(yuǎn)距離探測能力的雷達(dá),然而,從原理到工程實現(xiàn)涉及電磁環(huán)境復(fù)雜、多種強雜波干擾等國際性技術(shù)難題。面對世界各國均難以逾越的技術(shù)瓶頸,20世紀(jì)90年代末至本世紀(jì)初,他帶領(lǐng)團(tuán)隊,歷經(jīng)上千次實驗和多次重大改進(jìn),形成了一整套創(chuàng)新技術(shù)和方法,攻克了制約新體制雷達(dá)性能發(fā)揮的系列國際性難題,2011年成功研制出具有全天時、全天候、遠(yuǎn)距離探測能力的新體制雷達(dá),與國際最先進(jìn)同類雷達(dá)相比,系統(tǒng)規(guī)模更小、作用距離更遠(yuǎn)、精度更高,總體性能達(dá)到國際先進(jìn)水平,核心技術(shù)處于國際領(lǐng)先地位,標(biāo)志著我國對海遠(yuǎn)距離探測技術(shù)的一項重大突破。2015年,再次獲得國家科技進(jìn)步獎一等獎。

面向國家未來遠(yuǎn)海戰(zhàn)略需求,自“十五”以來,劉永坦院士還規(guī)劃實施了對海遠(yuǎn)程探測體系化研究,逐步開展了分布式、小型化等前瞻技術(shù)的自主創(chuàng)新,為構(gòu)建由近海到深遠(yuǎn)海的多層次探測網(wǎng)、實現(xiàn)廣袤海域探測提供有效的技術(shù)手段。

劉永坦院士在祖國北疆凝聚了一支專注海防科技創(chuàng)新的“雷達(dá)鐵軍”,培養(yǎng)了兩院院士、大學(xué)校長、項目總師和一大批國防科技英才。劉永坦院士為人師表,耄耋之年仍奔波在教學(xué)、科研一線,繼續(xù)為發(fā)展對海探測技術(shù)、筑起我國“海防長城”貢獻(xiàn)力量。

錢七虎--中國人民解放軍陸軍工程大學(xué)

錢七虎,男,1937年10月生,江蘇省昆山市人,1960年畢業(yè)于哈爾濱軍事工程學(xué)院防護(hù)工程專業(yè),1961年至1965年在莫斯科古比雪夫軍事工程學(xué)院學(xué)習(xí),獲副博士學(xué)位,回國后一直從事防護(hù)工程教學(xué)科研工作。現(xiàn)為中國人民解放軍陸軍工程大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師。1994年當(dāng)選中國工程院院士。獲軍隊專業(yè)技術(shù)重大貢獻(xiàn)獎,榮立一等功,獲評“國際巖石力學(xué)學(xué)會會士”和“國際城市地下空間聯(lián)合研究中心會士”。

錢七虎院士是我國著名的防護(hù)工程學(xué)家,現(xiàn)代防護(hù)工程理論的奠基人、防護(hù)工程學(xué)科的創(chuàng)立者、防護(hù)工程科技創(chuàng)新的引領(lǐng)者,為我國防護(hù)工程各個時期的建設(shè)發(fā)展做出了杰出貢獻(xiàn)。

從20世紀(jì)60年代末以來,針對核空爆的主要威脅,錢七虎院士致力于解決戰(zhàn)場有生力量的防護(hù)技術(shù)難題,提出了非飽和土的三自由度模型,建立了核爆炸荷載與土中淺埋工程結(jié)構(gòu)相互作用計算理論和設(shè)計方法,研制出核爆炸模擬試驗裝置,開展了防護(hù)工程結(jié)構(gòu)大規(guī)模有限元數(shù)值計算,研發(fā)了可大批量運送、快速安裝的輕型折疊式野戰(zhàn)工事,并運用系統(tǒng)工程理論建立了國防人防工程毀傷評估方法,有效保證了工程的總體防護(hù)效能。成果編入多項國家軍用標(biāo)準(zhǔn),出版兩部專著,相關(guān)成果獲1978年全國科學(xué)大會重大科技成果獎。

從20世紀(jì)90年代以來,針對新型鉆地彈的快速發(fā)展,錢七虎院士展開了侵徹爆炸效應(yīng)工程防護(hù)理論與技術(shù)研究,提出了侵徹近區(qū)介質(zhì)的固體彈塑性-內(nèi)摩擦-流體統(tǒng)一物理模型,建立了防護(hù)工程抗高速、超高速鉆地彈打擊計算方法,研發(fā)了新型防護(hù)材料和高抗力復(fù)合結(jié)構(gòu),成功應(yīng)用于多個重要軍事工程。作為項目第一完成人,獲1998年國家科技進(jìn)步獎二等獎。

自21世紀(jì)以來,針對核武器發(fā)展新動向,錢七虎院士提出了防護(hù)工程深地下發(fā)展方向,在國內(nèi)倡導(dǎo)并開展了深部非線性巖石力學(xué)以及防護(hù)工程抗核武器鉆地毀傷效應(yīng)的研究,形成了分區(qū)破裂化、巖爆、大變形三者統(tǒng)一的深部巖石非線性力學(xué)理論,填補了深地下工程抗核武器鉆地爆炸效應(yīng)的防護(hù)計算理論的空白,解決了深地下工程建設(shè)災(zāi)變防控關(guān)鍵技術(shù)難題。作為項目第一完成人,獲2011年國家科技進(jìn)步獎一等獎。

針對國家重大工程建設(shè)的安全防護(hù)需求,錢七虎院士向國家和軍隊提出了工程防護(hù)與信息化防護(hù)相結(jié)合、建設(shè)深地下超高抗力防護(hù)工程,以及戰(zhàn)略通道橋隧并舉、能源地下儲備、防災(zāi)防空一體化發(fā)展等多項戰(zhàn)略建議,獲國家部委和軍委首長批示并被采納實施。

作為我國防護(hù)工程的領(lǐng)軍人物,錢七虎院士創(chuàng)建了我國防護(hù)工程學(xué)科和學(xué)術(shù)組織,培養(yǎng)了50多名博士和大批高層次中青年人才,建成了國家重點學(xué)科、國家重點實驗室和國家創(chuàng)新研究群體,推動了我國軍事防護(hù)工程抗力水平與強敵核武器和新型常規(guī)武器精確打擊相抗衡。

錢七虎院士傾心竭力防護(hù)工程60年,具有強烈的報國情懷和使命感,治學(xué)嚴(yán)謹(jǐn),淡泊名利,言傳身教,在國內(nèi)外同行中享有很高的威望。至今還經(jīng)常深入國家和軍隊重大工程現(xiàn)場,以旺盛的精力和敏捷的思維辛勤工作在防護(hù)工程教學(xué)科研一線。他的嚴(yán)謹(jǐn)作風(fēng)和學(xué)術(shù)思想在防護(hù)工程領(lǐng)域發(fā)揮了重要的引領(lǐng)和示范作用。

2019年國家最高科學(xué)技術(shù)獎獲獎人

黃旭華--原中國船舶重工集團(tuán)公司第七一九研究所

黃旭華,男,1926年3月出生于廣東省汕尾市,1949年畢業(yè)于上海交通大學(xué)造船專業(yè),畢業(yè)后一直從事核潛艇研究工作,原中國船舶重工集團(tuán)公司第七一九研究所名譽所長。1994年當(dāng)選為中國工程院院士。

黃旭華畢生致力于我國核潛艇事業(yè)的開拓與發(fā)展,是我國核潛艇事業(yè)的先驅(qū)者和奠基人之一,先后擔(dān)任我國第一代核潛艇工程副總設(shè)計師和總設(shè)計師,成功研制了我國第一代核潛艇,為我國海基核力量實現(xiàn)從無到有的歷史性跨越做出了卓越的貢獻(xiàn)。

曾慶存--中國科學(xué)院大氣物理研究所

曾慶存,男,1935年5月出生于廣東省陽江市。1956年畢業(yè)于北京大學(xué)物理系,1961年在前蘇聯(lián)科學(xué)院應(yīng)用地球物理研究所獲副博士學(xué)位。先后在中國科學(xué)院地球物理研究所和大氣物理研究所工作,曾任大氣物理研究所所長,中國氣象學(xué)會、中國工業(yè)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)會理事長。1980年當(dāng)選中國科學(xué)院學(xué)部委員(院士)。

曾慶存是國際著名大氣科學(xué)家,國際數(shù)值天氣預(yù)報奠基人之一,為現(xiàn)代大氣科學(xué)和氣象事業(yè)的兩大標(biāo)志——數(shù)值天氣預(yù)報和氣象衛(wèi)星遙感做出了開創(chuàng)性貢獻(xiàn)。

免責(zé)聲明:本網(wǎng)站所轉(zhuǎn)載的文字、圖片與視頻資料版權(quán)歸原創(chuàng)作者所有,如果涉及侵權(quán),請第一時間聯(lián)系本網(wǎng)刪除。

官方微信

《中國腐蝕與防護(hù)網(wǎng)電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯(lián)系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護(hù)網(wǎng)官方QQ群:140808414