2016年5月,我國發布的《國家創新驅動發展戰略綱要》提出了科技發展“三步走”的戰略目標:到2020年進入創新型國家行列;到2030年躋身創新型國家前列;到?2050?年建成世界科技強國,成為世界主要科學中心和創新高地。2017年10月,黨的十九大報告規劃了我國建設社會主義現代化強國的宏偉藍圖,明確了加快建設創新型國家、建設世界科技強國的戰略任務。

為了做好科技強國建設的科技規劃和政策選擇、凝聚科技界力量為科技強國建設而奮斗,就需要認真地研究和回答:

什么是科技強國

科技強國有哪些主要標志和特征

如何建成世界科技強國

科技強國可以用哪些主要的科技指標予以量化評價和描述?

1 關于科技強國的基本認識

德國商業理論家馮?·霍尼西指出,“一個國家當前富強與否,不取決于它本身擁有的力量和財富,而主要取決于鄰國力量的大小與財富的多寡”。

一個國家強大與否,主要不是從自身角度去進行縱向比較,因為從自身角度縱向比較,一般而言任何國家都比其歷史上強大;一個國家是否強大主要取決于與其他國家的橫向比較,而且這種比較應當是全方位的。但限于本文聚焦的問題,本文只從科技的角度予以討論。

(1)世界科技強國必須是創新型國家。目前基于國際上較為認可的創新型國家排名體系,一般認為創新型國家為20—25個左右。但其實這些指數化的排名結果是一種均衡化的處理結果,掩蓋了國家體量和人口規模這兩個重要影響要素,一些排名靠前(進入創新型國家前列)的小國(人口數量與國土面積均小)與人們對科技強國的認知還是有一些距離的。世界科技強國必須在主要科技領域具有壓倒性優勢,應當是世界原創性知識產出強國、技術產出強國和科技新產業創造強國。

(2)科技強國要有一定的體量和規模。科技強國需要有相當的國土空間、人口體量和經濟規模等。進入創新型國家行列的小國家由于其國土面積和人口規模小、科技與產業體系不完整,因此難以成為世界公認的科技強國,盡管這些創新型小國的創新經驗可以借鑒。馮江源也指出,成為世界或地區大國是成為強國的前提。

(3)當今大國型科技強國主要有5個國家——美國、英國、德國、法國、日本。英國、法國、德國、美國、日本等國都曾分別抓住前?3?次世界產業革命的機遇而先后成為國際公認的世界科技強國。俄羅斯在蘇聯時代無疑是世界科技強國,但現在已經明顯落后。因此,迄今世界科技強國也就是美國、英國、德國、法國、日本等。這些科技強國處于兩個方陣,第一方陣是美國,其他國家處于第二方陣,而其中真正意義上的領導型世界科技強國就是美國。中國成為世界科技強國的對標國家,只能是美國、英國、德國、法國、日本等國際公認的大國型世界科技強國,從根本上說其實就是美國。

2 國家創新能力主要科技指標

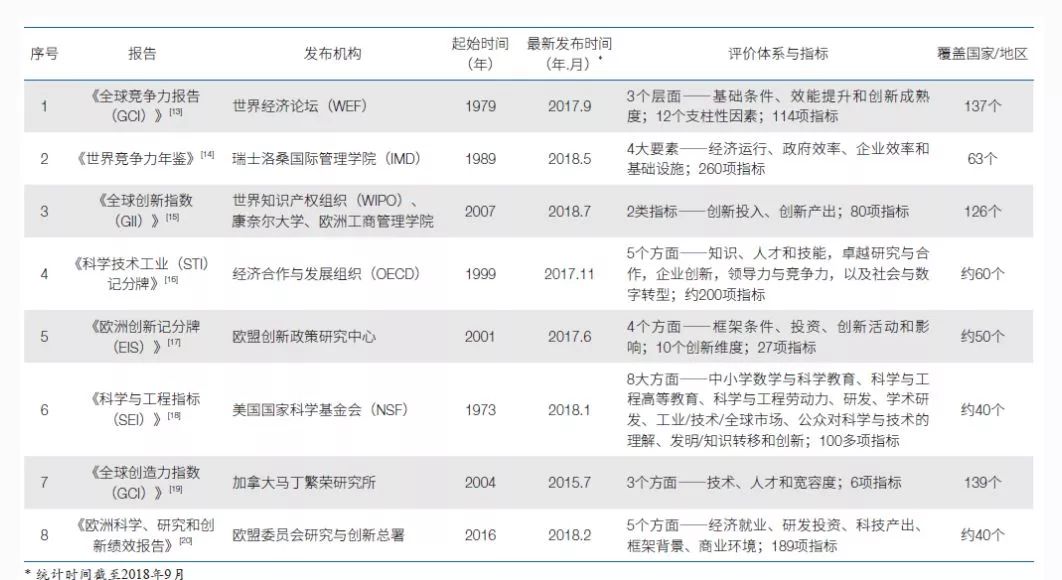

為有效評估和對比世界各國/地區的創新能力和競爭力,諸多國際組織、學術機構等已相繼開發出多個有關國家創新能力和競爭力的評價指標體系,并基于這些評價指標體系發布了一系列關于國家創新能力或競爭力的評價報告。選取國際上有關國家創新能力和競爭力評價的影響力大、測度范圍廣的?8?份評價指標體系及評價研究報告進行剖析,梳理各指標體系的指標設置與特點、覆蓋范圍、年度結果等信息,歸納出與科技相關的指標。

表1 國際上代表性的國家創新能力和競爭力評價體系/報告及其特點

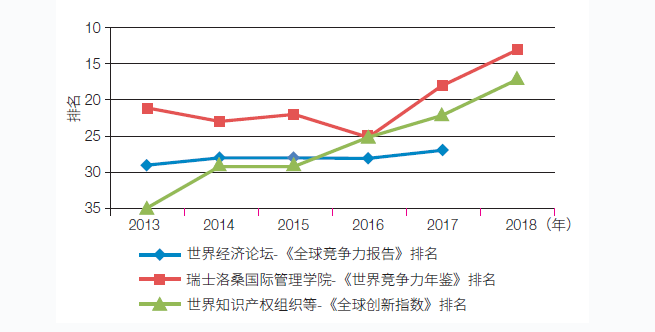

從3份最具代表性的國家創新能力/競爭力評價報告(《全球競爭力報告》《世界競爭力年鑒》《全球創新指數》)來看,近?5?年我國創新能力/競爭力全球排名總體呈現上升趨勢,已經逐步進入創新型國家行列。

1 中國 2013 年以來創新能力和競爭力全球排名上升趨勢

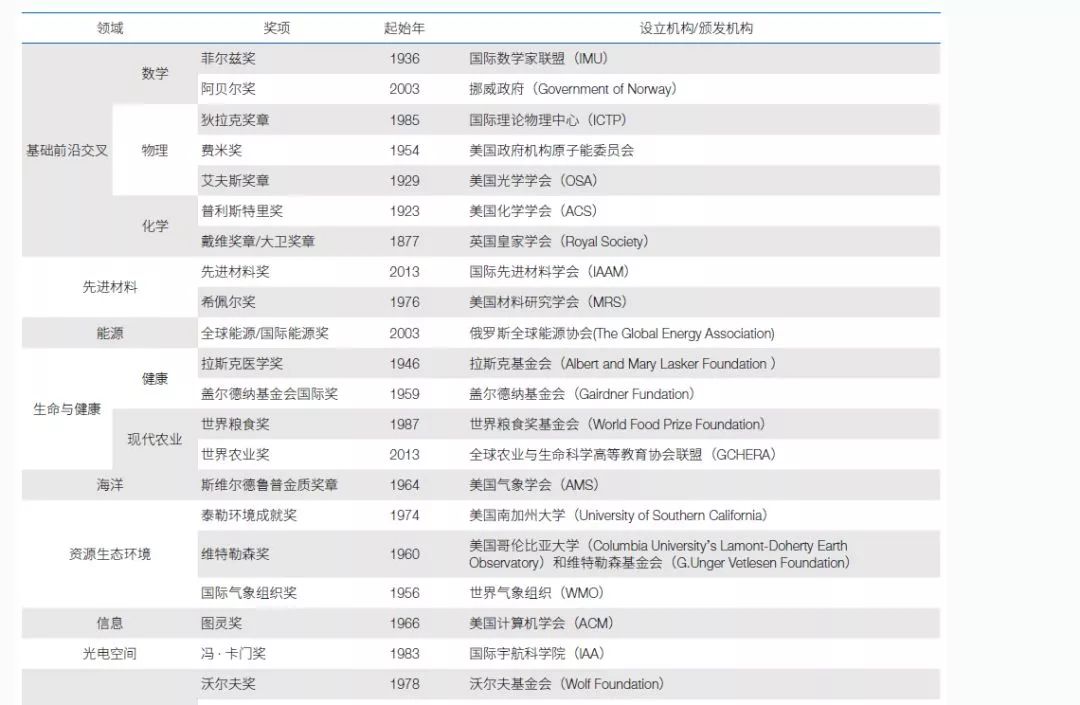

盡管上述評價體系的觀察角度、思考層次、考察重心并不完全一致,但其評價維度總體可歸納為以下幾個方面:政策制度、基礎設施、科技研發、金融投入、人力資本、知識資產等。除《世界競爭力年鑒》報告因需付費獲取而未詳細分析其指標外,對其余7份報告的指標進行逐一判斷,提取出與“科技研發”密切相關的指標。

2 國家創新能力和競爭力評價體系中與“科技研發”密切相關的指標

可以發現,在這些評價體系中主要的科技指標包括:研發投入強度、研發人員比例、科技論文數量及其影響力、國際專利申請(PCT)數量、知識產權支付與收入、高技術進口與出口等。

3 中國創新能力的主要科技指標表現

我國要躋身創新型國家前列、建成世界科技強國,不可回避地要在諾貝爾科學獎、領域科技大獎、高被引科學家、論文專利產出、世界百強企業與大學、研發投入強度、研發人員比例、高技術產品出口、知識產權轉讓等與“科技研發”維度密切相關的主要科技指標上不斷縮小與科技發達國家之間的明顯差距,或達到相當水平甚至實現趕超。

3.1 百年諾貝爾科學獎

截至2017年10月,三大科學領域諾貝爾科學獎共頒發328項(次);其中,物理學獎111項(次),化學獎109項(次),生理學或醫學獎108?項(次)。獲獎人數599人次,共計596人。迄今有27個國家的科學家獲得過諾貝爾科學獎,其中50%以上的諾貝爾科學獎都由美國科學家獲得,高達172項;獲獎次數超過10項的其他國家依次是英國(73項)、德國(61項)、法國(28項)、瑞士(19項)、瑞典(15項)、日本(14項);中國(含中國香港)2項,獲獎者分別是屠呦呦(2015年)和高琨(2009年)。

圖2 1901—2017 年諾貝爾科學獎各國獲獎項數

值得一提的是“日本諾獎計劃”。日本在?2000?年制定的第?2?期《科學技術基本計劃》中提出,日本要在“未來?50?年獲得?30?個諾貝爾獎”。至?2017?年,日本已經獲得諾貝爾科學獎14項(有統計為?17?項的,但?3?人獲獎時為美國籍)。近些年來,日本幾乎平均每年就有?1?位科學家獲得諾貝爾科學獎,可見,日本正在一步一步實現該宏偉目標。

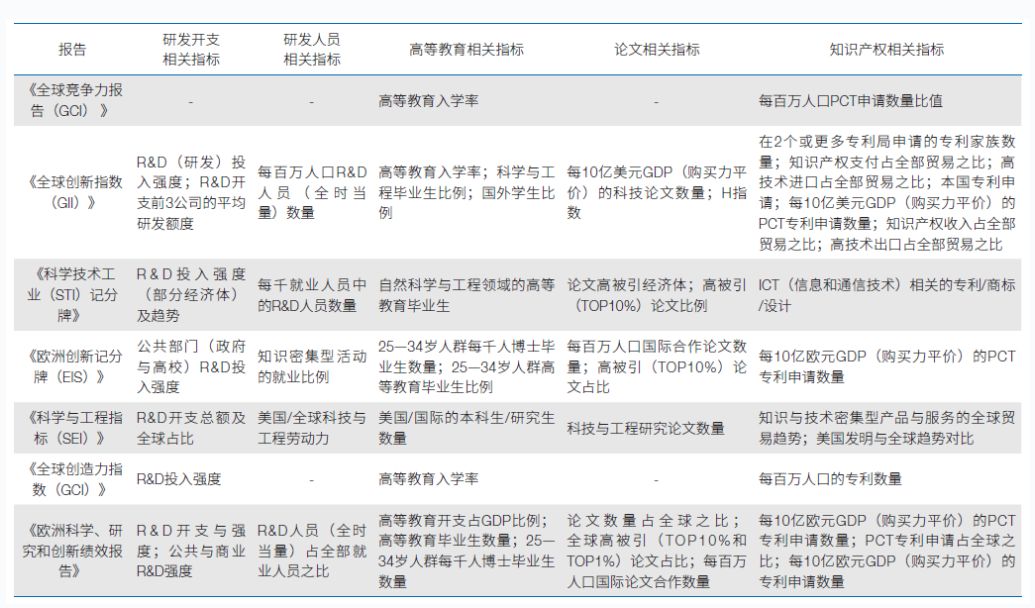

3.2 科技領域國際大獎

科技領域的國際大獎,直接反映的是科技領域的創新能力。為直觀了解世界各國在科技領域國際獎項上的表現,選取了8大科技領域(基礎前沿交叉、先進材料、能源、生命與健康、海洋、資源生態環境、信息、光電空間)以及綜合領域等具代表性的?23?項國際重大科技獎項進行定量分析。

表 3 科技領域國際大獎選擇列表

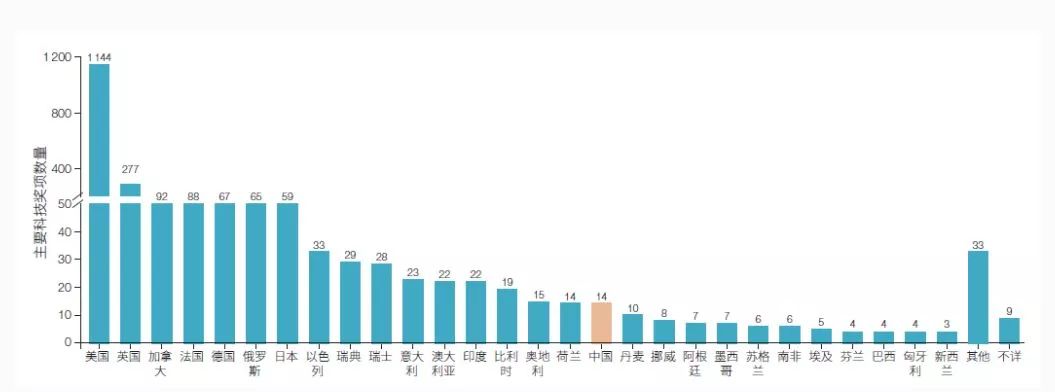

本文選擇的 23 項國際科技獎項自開始頒發以來,截至2018年(統計時間2018年9月30日),共有2078人次(或團隊)獲得以上獎項;其中,有33名獲獎者擁有多個國籍(按每國1次統計,因此數據總和是2117),另有9名國外學者國籍不詳。

3 科技領域國際大獎獲得者國家分布(“其他”列表示獲獎人數1—2 的國家,如孟加拉國、塞爾維亞等,不一一列舉)

統計數據表明,在主要科技領域國際重要獎項的國家分布情況上,美籍獲獎人數遙遙領先,高達1144人,占比?54%。其余主要國家如英國?277?人,加拿大92,法國88人,德國67人,俄羅斯65人,日本59人,而中國(包括港澳臺地區)僅有人。

中國獲獎者在科技獎項的學科分布上,只有14名科學家在光電空間、信息、資源生態環境、海洋、生命與健康等5個領域獲獎,分別是:

獲得2011年和2013?年度馮卡門獎的劉紀原和吳美蓉獲得2000年度圖靈獎的姚期智獲得1999年和2002年度泰勒環境成就獎的張德慈和劉東生獲得2003、2008和2016年度國際氣象組織獎的葉篤正、秦大河與曾慶存獲得?2017?年度斯維爾德魯普金質獎章的謝尚平獲得2011年度拉斯克醫學獎的屠呦呦獲得1993年度和2004年度世界糧食獎的何康和袁隆平獲得1991年度與2014年度沃爾夫獎農業獎的袁隆平和楊詳發可以看出,我國在科技領域國際獎項的占有率上表現不甚理想。在國際科技大獎獲獎人數方面,與主要發達國家相比還有很大差距;在獲獎學科領域分布方面,相較于美國(全部科技領域均有獲獎者,特別是基礎科學、生命與健康、信息、海洋與資源生態環境領域)差距尤為顯著。

3.3 高被引科學家對科睿唯安公司(Clarivate Analytics)2014、2015、2016?和?2017?年發布的“高被引科學家”名單進行分析發現,美國入選的高被引科學家人次遙遙領先,英國第2,德國第3,中國第4;其中2017年中國超過德國上升至第3位。

比較美國、中國、英國、德國、日本各學科入選高被引科學家人次情況發現,美國絕大多數學科的高被引科學家人數遠遠高于其他?4?國,而中國入選者的學科分布極不均衡,與美國、英國、德國均有顯著差距。

中國入選人數較多(對排名起到決定性作用)的學科領域是材料、工程和化學。

中國在空間科學、社會科學、精神病學/心理學等學科領域入選的高被引科學家數幾乎為0。

中國入選人次排名前?5?位的機構分別是中國科學院、清華大學、香港大學、中國醫藥大學(臺灣)和北京大學。

3.4 論文專利產出科睿唯安公司“基本科學指標”(ESI)數據庫的數據顯示,從2008?年1月1日至2018年2月28日(檢索日期為?2018?年?3?月?20?日),中國發表的論文總數約216.8萬篇,位居全球第2,約為美國論文總數(位居全球第1)的1/2,同時也約為德國論文總數(位居全球第3)的2倍。而且中國與美國的差距在不斷縮小。例如,科睿唯安WOS數據庫統計顯示,2017?年中國發表論文42.8萬篇,依然位居全球第2,數量上已達到美國的2/3。

然而,中國論文的篇均被引頻次(反映論文的學術影響力)卻明顯低于美國、英國、德國、法國和日本等發達國家,約為美國和英國(分別排列第?1?和第?2?位)的?1/2,這表明中國科技論文產出大幅快速增加,但研究的質量尚存在較大差距。

2017年我國PCT數量首次升至全球第2。但從2017?年“每10億美元GDP(購買力平價)的PCT?專利申請數量”指標來看,中國的表現(2.1項/10億美元GDP)略超英國(1.9項/10億美元GDP),但與美國(2.9項/10億美元GDP)、德國(4.6項/10億美元GDP)、法國(2.8項/10億美元GDP)、日本(8.9項/10億美元GDP)仍存在較大差距。

4 2017 年中國與科技發達國家的每10 億美元GDP(購買力平價)的PCT 申請數量(數據來源:WIPO 數據庫)

3.5 世界百強大學與科技企業盡管我國的論文數、高被引論文數、高被引科學家人數都已經躍升至全球前3名以內,但是我國還缺乏與上述數據總量相匹配的世界領軍大學和世界級科技創新企業。

在?2018?年“QS?世界大學排名”中,中國(不含港澳臺地區)僅有6所大學入圍TOP100榜單,其中清華大學排名最高,位居全球第?25?位;而美國入圍該榜單TOP100的大學連續幾年都在30所左右。

在2018年“泰晤士高等教育世界大學排名”中,中國(不含港澳臺地區)僅有2所大學入圍TOP100?榜單,其中北京大學位居全球第27位,清華大學排在第30位;而美國入圍該榜單TOP100的大學連續幾年都在40所以上。

在科睿唯安2018年1月發布的“全球100強技術領導企業”榜單中,中國大陸僅有華為1家科技企業入圍。

在科睿唯安2018年4?月發布的“2017?年全球百強創新機構”中,日本、美國兩國占75%,成為名副其實的全球創新中心,中國仍只有華為公司入圍。

3.6 研發投入強度我國研發投入強度穩步提升,從2000年的0.90%升至?2016?年的2.11%。2017?年我國研發投入強度達到2.12%,其中基礎研究占研發經費的比重為5.3%。2016?年美國、德國、法國和日本4國的研發投入強度分別為2.74%、2.94%、2.25%和3.14%。研發投入強度位居全球前兩位的國家是以色列和韓國,兩國的研發投入強度分別高達4.25%和4.24%。

3.7研發人員比例就業人員中的研發人員比例也是反映國家創新能力的重要指標。2016年我國研發人員占就業人員的比例為?0.218%,而美、英、德、法、日等?5?國的相應比例分別為?0.914%(2015?年)、0.918%(2016年)、0.919%(2016年)、1.012%(2015年)、0.996%(2016年),研發人員比例最高的兩個國家是以色列和丹麥,其比例接近或超過?1.5%(2016?年)。

當然,我國人口基數龐大,不太可能追求在研發人員比例這一指標上在全球排位靠前,但在邁向創新型國家前列、建設科技強國的征程上,一定程度提升研發人員比例、拓展研發人員規模是必不可少的選項。

3.8 國際貿易中知識產權使用費收支國際貿易中知識產權使用費收入和支出是衡量一個國家市場化知識價值創造能力的核心指標。我國知識產權使用費收入和支出一直處于逆差狀態,這表明我國還不是有價值的知識產權創造強國。

據國際貨幣基金組織(IMF)統計,中國?2017?年知識產權收入額為?47.79?億美元,支出額為?286.61?億美元,逆差為?238.82?億美元。美國知識產權收入額為?1?280?億美元,支出額為?480?億美元,順差為?800?億美元,美國是知識產權創造和知識產權價值實現的最強國。英、德、法、日等科技強國也都處于知識產權貿易順差狀態。而據美國經濟分析局的數據,美國對中國貿易中知識產權使用費收支一直處于順差狀態,并從?2007?年的?18.25?億美元上升到?2016?年的?74.15?億美元。據國務院新聞辦公室?2018?年?9?月?24?日發布的《關于中美經貿摩擦的事實與中方立場》白皮書中也公布,中國對美國的知識產權使用費支出從?2011?年的?34.6?億美元增加至?2017?年的?72?億美元,兩個來源的數據相當。

從中國國際貿易中知識產權使用費收支整體情況,以及與美國的知識產權貿易收支情況可以看出,中國的技術創新仍處于大部分技術靠從外國購買技術專利的階段。我國亟待強化知識產權創造、保護、運用能力,鼓勵大力培育高價值專利。中國要躋身創新型國家前列乃至成為世界科技強國,在知識產權國際貿易上,必須至少是知識產權貿易順差國。

4 躋身創新型國家前列和科技強國的主要科技指標

科技強國的主要科技指標,是建設創新型國家的主要標志和奮斗方向。科技強國的主要科技指標,應當包括定量與定性兩方面的指標。

基于上述分析,我國2035年躋身創新型國家前列、2050年建成世界科技強國,需要在以下主要可量化的科技指標上不斷提升:

研發投入強度;研發人員占就業人員比例;國際高被引論文占比;PCT?專利申請占比;國際貿易中知識產權使用費收支;諾貝爾科學獎獲獎數;主要科技領域國際權威獎項(如數學、物理、計算機、醫學、材料)獲獎數等。

表4列出了我國與五大科技強國的主要科技指標2017?年對比數據,以及我國2035年躋身創新型國家前列、2050年建成世界科技強國的部分主要指標及其目標值。

表 4 2017年我國與科技強國主要科技指標對比及我國2035年、2050年主要科技指標目標此外,除了定量科技指標外,還需重視在定性指標方面的表現:

世界主要的科學中心;重大科技基礎研究設施(國際一流);原創重大科學理論發現;主導的國際大科學計劃;關鍵領域核心技術;國際影響力科學大師(一批);世界影響力科技期刊(一批);國際一流創新研發機構(世界百強一批);世界一流研究型大學(世界百強一批);國際巨頭創新骨干企業(世界百強一批);高科技產業主要制造強國;完善的創新制度設計;寬松自由的創新生態環境;創新創造至上的價值觀等。

5 討論與建議

本文旨在研究科技強國的定量和定性評價指標體系,基于國際上有關國家創新能力和競爭力的主要代表性評價指標體系和研究報告,主要從科技維度進行分析,梳理了科技強國的主要科技指標體系,基于主要科技指標比較了我國與主要科技強國之間的差距,并面向躋身創新型國家前列以及建成世界科技強國的目標導向,進一步明確了包含研發投入強度、研發人員比例、高被引論文占比、PCT?專利申請、知識產權貿易、諾貝爾科學獎項等在內的多項定量指標目標,以及世界主要的科學中心、重大科技基礎研究設施、原創重大科學理論發現等一系列定性指標體系。

(1)本文討論和列出了科技強國的主要指標體系,包括定量指標和定性指標。基于不同的觀察視角,還可以提出其他更多指標。本文重點針對定量指標進行了我國與科技強國間的橫向比較分析。此外,很多定性科技指標也是可以量化分析的,但刻意、簡單地給出某個指標的數量值其實意義不大,要躋身創新型國家前列乃至建成世界科技強國,重要的是要在這些定性指標上有“質”的突破和大的發展。

(2)建設科技強國需要全面推進創新體系建設這個系統工程。一個國家能否躋身創新型國家前列乃至成為科技強國的決定因素不僅限于科技維度,還涉及諸如國家大小、人口、經濟、文化、教育、政治和商業環境等諸多方面,而且這些方面是相互影響的。為躋身創新型國家前列乃至建設世界科技強國,我國需要進一步改革科技創新體制機制,完善創新體系和布局,以及加大創新政策供給,激發人才創新活力,持續增加科技投入,以及培育創新創造至上的社會價值觀和科學創新文化等。本文僅從狹義的科技維度展開分析,并不是說其他方面不重要,恰恰其他一些方面的發展對科技強國建設具有決定性影響,也需要深入開展專門研究。

(3)穩步增加科技投入強度是建設科技強國的最直接驅動力。科技強國無一不重視科技投入,無一不在科技投入強度上處于領先位置。新中國成立以來特別是改革開放?40?年來,尤其是?20?世紀?90?年代末國家實施知識創新工程以來,我國科技發展在寬領域、多層次開始快速發展,取得舉世矚目的科技成就,一些領域從“跟蹤”發展為“并跑”,個別領域取得“引領”優勢,為我國經濟社會發展作出了重大貢獻。促進我國科技長足發展的一個重要的原因就是認識到科技創新對國家富強的極端戰略重要性從而不斷增加科技投入的結果。

盡管我國研發投入強度已從?2000?年的?0.90%?升至?2017?年的?2.12%,但與主要科技強國相比,中國在研發投入方面還存在顯著的結構性問題,亟待解決:

研發投入強度長期偏低,才達到?2%?左右,而科技發達國家研發投入強度長期在?3%?左右,有的甚至更高;我國基礎研究研發投入比重長期偏低,我國基礎研究投入占研發投入的比例在?5%?左右,基礎科學創新難以得到長期穩定和有力支持,導致科技供給能力不足;企業研發經費投入強度(企業研發經費占主營業務收入之比)長期偏低,企業科技創新的活力和主動性明顯不足。

長期而穩定增加科技投入、調整完善科技投入配置結構,是建設科技強國的最關鍵措施。

(4)重視加強基礎研究是建設科技強國的戰略選擇。基礎研究是為了獲得關于自然現象和觀察事實背后的新知識的實驗和理論研究工作,但事先并沒有計劃好的任何特定的應用和使用目的。萬尼瓦爾·布什(Vannevar Bush)在《科學:沒有止境的前沿》中說,“基礎研究產生新的知識,基礎研究是技術進步的鋪路石”。因此,沒有基礎研究,技術創新就是無源之水、無本之木。科技強國無一不是基礎研究和科學創新強國。

基礎研究需要長期的科學積累,是一個長周期的艱辛探索過程。長期以來,我國主要依賴他國的原創知識發現供給,對人類知識體系發展產生重大貢獻的重大原創性科學發現乏善可陳。過去百年來,以諾貝爾科學獎以及典型科技領域大獎為代表的科技獎勵,是基礎研究領域公認的重大成果,特別是諾貝爾科學獎是公認的科學皇冠上最耀眼的明珠,中國在建設科技強國的征程中必須有所作為。

未來要躋身創新型國家前列乃至建成科技強國,就必須要重視基礎研究,成為基礎研究和科學創新強國。國家需要制定加強基礎研究的戰略規劃和方針,尊重科學家對基礎研究方向和研究路線選擇的自主權,前瞻性開辟科技創新的新領域、新方向,持續穩定投入長周期基礎前沿研究;在一批重大基礎前沿交叉研究中取得科學突破,涌現一批“諾獎級”科學原創重大成果,為未來人類知識體系的豐富和建構做出中國貢獻,更重要的是支撐現代化強國建設。

(5)聚焦創造和發展戰略性科技產業是建設科技強國的根本支撐。科技強國必然是新興科技產業強國、科技新產業創造強國。在產業鏈和產業網絡高度全球化的今天,中國雖然不可能在所有產業領域都是世界一流,但必須在關系國家安全和經濟命脈的戰略性科技產業方面成為世界一流,否則就談不上科技強國。

我國科技在取得巨大進步的同時,在關鍵核心技術領域與美國等科技強國相比仍存在明顯的差距、短板和被“卡脖子”問題。必須改變關鍵領域核心技術受制于人的局面,大力推動、突破一批重點領域的關鍵共性產業技術。

中國的科技創新正處在從外源性向內生性轉變的階段,從過去主要依靠科技發達國家的知識創新供給到主要依靠自身的知識創造供給轉變的階段。因此,只有掌握核心領域的關鍵技術,才能真正掌握競爭和發展的主動權,從根本上保障國家經濟安全和國防安全。

(6)必須強化國家戰略科技力量,優化戰略科技力量布局,前瞻布局未來戰略科技領域的研發。需要明確國家戰略科技力量在重大基礎研究領域、重大關鍵核心技術領域的不同功能和定位,持之以恒開展重大基礎研究、產業共性前沿核心技術創新的探索,減少短效評價對長期研發的行政干擾,力爭在更多領域實現由“跟跑”變為“并跑”,甚至“領跑”,全面實現從“三跑并存,跟跑為主”到“三跑并存,并跑領跑為主”的重大轉變。

我國科技創新嚴重不足,一個極端重要但長期被忽視的原因是,全社會都缺乏“創造創新至上”的社會價值觀。我們的價值觀、科學文化還遠不適應建設科技強國的要求。要大力塑造崇尚科學精神的價值觀,塑造寬松、自由、民主的科學文化環境,不斷解放和激發人才的創造力。注重在全社會培育尊重知識、尊重人才、崇尚創新、包容失敗的文化氛圍,為科技創新發展創造良好的社會環境,而這是一個漫長的過程。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62313558-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414