《Acta Materialia》:亞穩(wěn)態(tài)奧氏體不銹鋼的動態(tài)應變時效機理!

柯氏氣團最早由Cottrell發(fā)現(xiàn)并提出,鋼在一定環(huán)境下會形成富含間隙原子的原子氣團,這是導致鐵素體鋼出現(xiàn)不連續(xù)屈服和屈服點較高的原因。在低堆垛層錯能(SFE)材料的塑性變形過程中,形成的柯氏氣團會導致應力不連續(xù)。20世紀初首次研究了金屬中的不連續(xù)塑性流動,后續(xù)提出了模型解釋鋸齒狀應力-應變曲線,這種現(xiàn)象被稱為Portevin-LeChatelier (PLC)效應。動態(tài)應變時效(DSA)是由溶質(zhì)原子的柯氏氣團反復形成引起的。有報道提出,在常溫下的DSA發(fā)生在變形誘發(fā)的馬氏體相變(DIMT)的奧氏體不銹鋼中,但是沒有馬氏體中間隙擴散影響不連續(xù)塑性流動的物理解釋,現(xiàn)階段對于DSA在鋼中的產(chǎn)生機理仍不明確。

德國奧斯納布呂克大學的研究人員通過寬溫度范圍內(nèi)的拉伸試驗結(jié)果,闡明了高碳奧氏體不銹鋼Fe-13Cr-3.4Mn-0.47C中DSA的作用機理,提出了一種新的物理模型,解釋了DIMT和DSA之間的關系,探討了DSA的可能起源。相關論文以題為“Dynamic strain aging mechanisms in a metastable austenitic stainless steel”發(fā)表在Acta Materialia。

論文鏈接:

https://doi.org/10.1016/j.actamat.2021.116888

本文使用的Fe-13Cr-3.4Mn-0.47C鋼在真空感應爐中熔化鑄造,凝固后將鑄錠熱鍛成直徑12mm的棒材。拉伸試驗溫度在室溫至500℃范圍內(nèi)。研究發(fā)現(xiàn)DIMT誘導DSA發(fā)生遵循以下過程:不銹鋼中DSA的激活能與馬氏體中碳擴散的激活能相似。馬氏體中碳快速擴散到奧氏體的邊界還導致部分奧氏體轉(zhuǎn)變成非熱馬氏體并在一定溫度下具有短時熱穩(wěn)定性。在部分轉(zhuǎn)變的微結(jié)構(gòu)中,馬氏體邊界附近的區(qū)域可作為其他馬氏體板條潛在形核質(zhì)點,因為它們含有高位錯密度。這種區(qū)域容易被馬氏體擴散的碳原子所束縛,從而增加了形成馬氏體所需的過冷度。根據(jù)對DSA的解釋,DIMT的出現(xiàn)是否會引起鋸齒狀流動,取決于馬氏體中碳的濃度和擴散性,DIMT的動力學以及奧氏體/馬氏體邊界的區(qū)域取決于馬氏體的大小和分布。

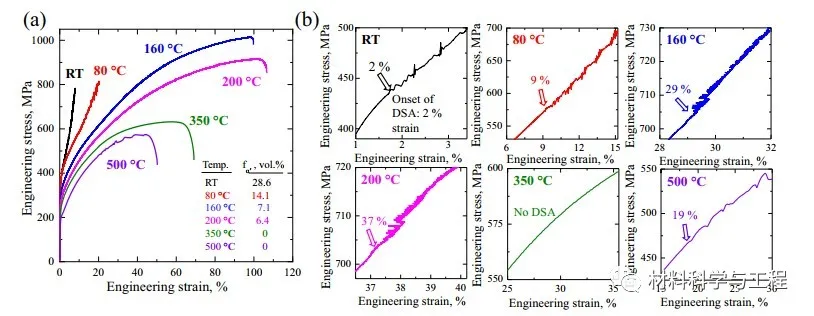

圖1 不同溫度下拉伸試驗的應力-應變曲線和局部放大圖

圖2 預應變20%時的應力應變曲線和經(jīng)預應變后拉伸的應力應變曲線

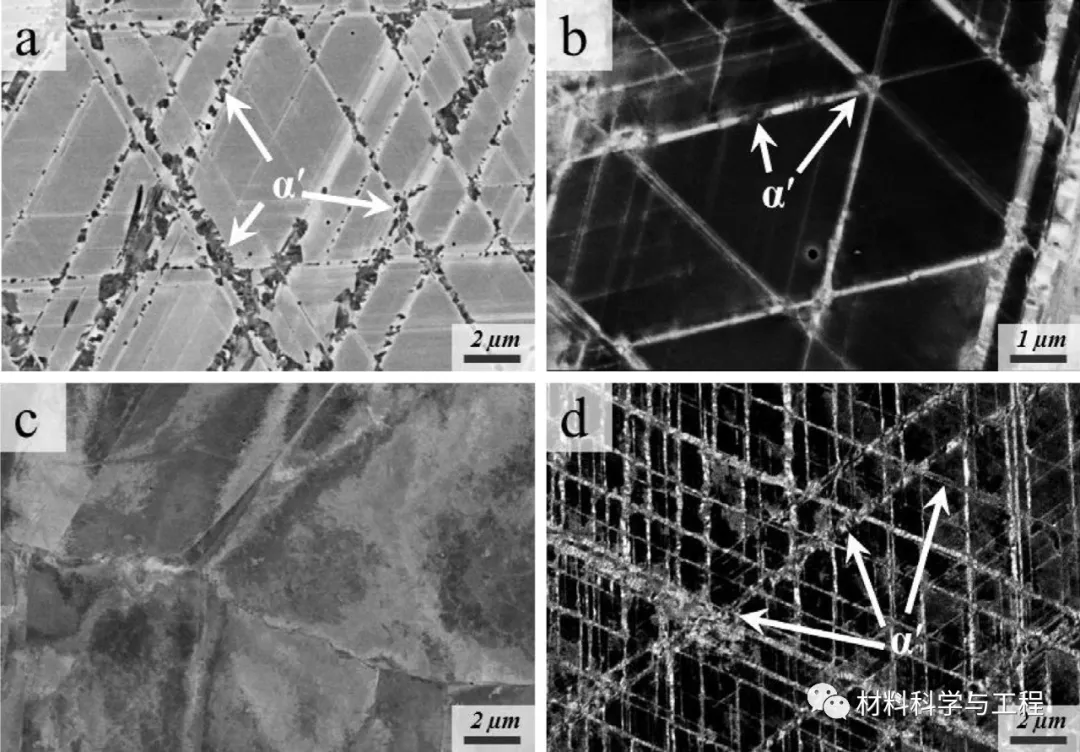

圖3 (a,b)室溫拉伸后的微觀結(jié)構(gòu);(c)350℃預拉伸20%;(d)350℃預拉伸20%后在室溫下拉伸至斷裂

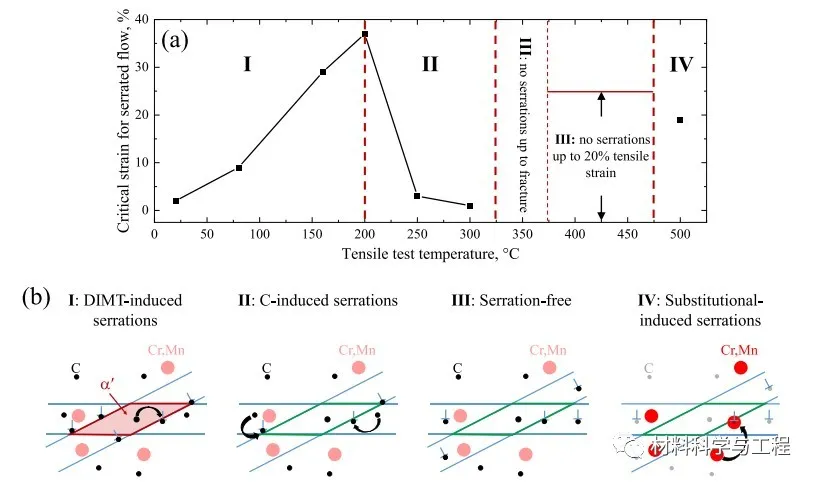

通過預應變對變形誘發(fā)馬氏體細化的影響及其在室溫下拉伸變形時的分布更均勻,可以得出在一定溫度下預應變會增加室溫拉伸中的DSA。在250℃和300℃下,盡管沒有形變誘發(fā)馬氏體,但仍會產(chǎn)生不連續(xù)屈服,這是由于碳原子在奧氏體中的充分遷移進而釘扎位錯。在400℃和450℃拉伸時高達20%的應變都未觀察到鋸齒現(xiàn)象。穩(wěn)定的塑性流變導致此溫度范圍內(nèi)具有平滑的變形曲線,這是由碳原子的高擴散性導致引起。而500℃的曲線出現(xiàn)鋸齒表示不連續(xù)屈服重新出現(xiàn),歸因于位錯與合金元素C和Mn原子的動態(tài)相互作用。

圖4 不同溫度下拉伸時鋸齒開始的工程應變和DSA相關機制

本文通過在室溫至500℃之間的拉伸試驗研究了Fe-13Cr-3.4Mn-0.47C鋼中由于動態(tài)應變時效引起的不連續(xù)塑性流動。對現(xiàn)有模型進行改進,闡明了DIMT和DSA之間的關系。本文為設計多種性能不銹鋼提供了理論基礎。(文:破風)

免責聲明:本網(wǎng)站所轉(zhuǎn)載的文字、圖片與視頻資料版權(quán)歸原創(chuàng)作者所有,如果涉及侵權(quán),請第一時間聯(lián)系本網(wǎng)刪除。

-

標簽: 亞穩(wěn)態(tài), 奧氏體, 不銹鋼

相關文章

官方微信

《中國腐蝕與防護網(wǎng)電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯(lián)系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網(wǎng)官方QQ群:140808414

文章推薦

點擊排行

PPT新聞

“海洋金屬”——鈦合金在艦船的

點擊數(shù):7130

腐蝕與“海上絲綢之路”

點擊數(shù):5741