清華大學學者發表綜述闡述金屬激光增材制造關鍵機理

在過去的三十多年中,金屬增材制造技術(俗稱金屬3D打印)快速發展,對航空航天、汽車、國防、化工、醫藥、能源等領域產生了深刻變革。激光粉末床熔融增材制造(亦被稱作激光選區熔化)是其中最廣泛使用的技術之一。然而,迄今為止,學術界對激光-物質相互作用的認識還不夠深刻,對激光熔化模式的定義仍然很模糊、尚未達成共識。這使得制造無缺陷、微觀結構可控的構件仍有困難,限制了激光粉末床熔融增材制造行業的進一步突破。

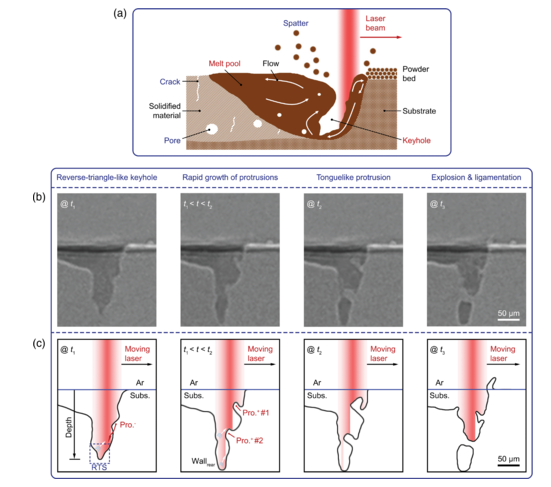

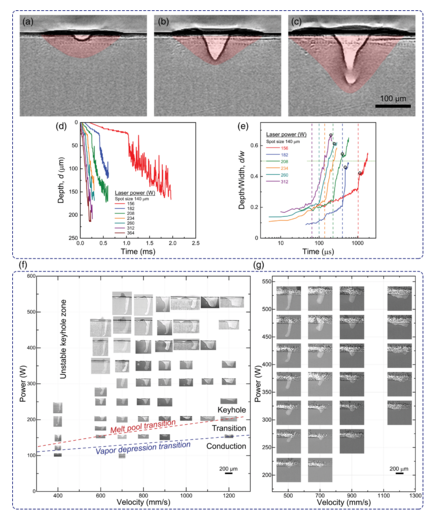

圖1.金屬激光增材制造中的熔化模式(a)熔化模式定義的物理基礎;(b)-(c)基于靜態剖析的定義;(d)基于動態過程的定義

近日,清華大學機械工程系趙滄助理教授在國際物理學界權威期刊《現代物理評論》(Reviews of Modern Physics)上發表了綜述論文“金屬激光增材制造中的激光熔化模式”(Laser melting modes in metal powder bed fusion additive manufacturing)。《現代物理評論》創刊于1929年,是國際物理學界最權威的綜述性期刊,每年發表三十至四十篇學術論文,包括諾貝爾物理學獎演講。該期刊旨在對當今物理研究的重大熱點問題作歷史總結、原理闡述、現狀分析和趨向預測。此論文是清華大學在該期刊首篇以第一完成單位、唯一通訊單位發表的論文,是中國制造領域和冶金領域在該期刊發表的首篇論文,也是國際增材制造領域在該期刊發表的首篇論文。

論文鏈接:

https://journals.aps.org/rmp/abstract/10.1103/RevModPhys.94.045002

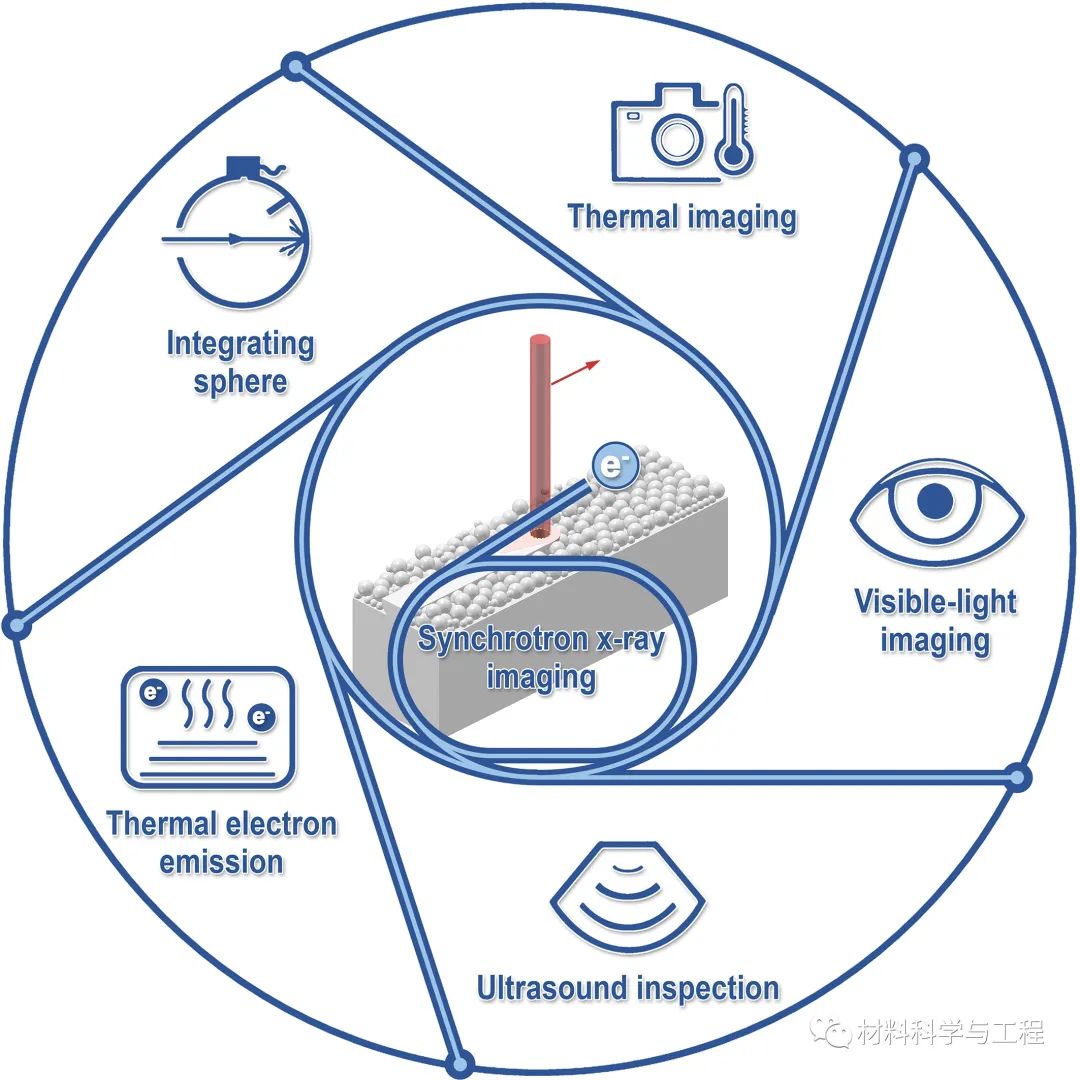

作者首先闡述了金屬激光粉末床熔融增材制造中的一般物理過程,著重強調了兩個關鍵耦合現象:熔化和汽化,匙孔前壁液態突出物和匙孔失穩。這些物理現象驅動了熔池和匙孔的形貌演化,是激光熔化模式定義的基石。之后,根據熔池和匙孔的表征測量方法,作者將激光熔化模式分為兩類(圖1)。第一類基于靜態的事后金相剖析,而第二類基于原位、動態的過程可視化。相比而言,基于過程可視化的定義更加嚴謹、更具物理意義,為金屬激光粉末床熔融增材制造提供了新的生產指導原則和新的研究方向。作者強調了匙孔的重要性,并指出基于穩態匙孔熔化模式的增材制造更加高效、可持續、穩健。而這個設想的實現將依賴于多物理模型、多信息轉錄(圖2)以及跨平臺跨尺度過程計量的發展。

圖2.多信息轉錄與知識轉移

趙滄為該論文的獨立第一作者和獨立通訊作者。作者還包括清華大學機械工程系教授都東、2021級博士研究生師博、2019級本科生陳帥雷,美國弗吉尼亞大學副教授孫韜、國家標準與技術研究院研究員布萊恩·西蒙茨(Brian Simonds)、阿貢國家實驗室研究員卡邁勒·費扎(Kamel Fezzaa)和卡內基梅隆大學教授安東尼·羅萊特(Anthony Rollett)。該研究得到了國家自然科學基金、清華大學-帝國理工學院科研創新種子基金等經費的資助。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414