電催化是現(xiàn)代能源工業(yè)的重要基石。對很多化學反應(yīng)而言,電催化劑是降低反應(yīng)能壘和過電勢的關(guān)鍵。但催化劑的穩(wěn)定性一直是制約催化技術(shù)進一步發(fā)展的重要因素之一。對電催化而言, 催化劑通常需要在電解液的條件下承受氧化或還原電勢而被腐蝕。充分了解催化劑在催化過程中的重構(gòu)與失活對理解催化過程和進一步提高催化劑的穩(wěn)定性具有非常重要的指導(dǎo)意義。

Pt基催化劑是目前工業(yè)界廣泛使用的催化劑。科學界和工業(yè)界對這類催化劑在氧還原(oxygen reduction reaction, ORR)過程中的研究一直方興未艾。近日,上海交通大學鄔劍波教授團隊通過原位液相池透射電鏡(in situ LC TEM, )研究了Pd@Pt核殼八面體納米催化劑在ORR條件下的腐蝕過程。結(jié)合理論計算,結(jié)果表明腐蝕的初始過程遵循張力變化,而腐蝕速率則取決于催化劑內(nèi)部張力和曲率:在具有拉伸張力和高局部曲率的位置,蝕刻過程要快得多。

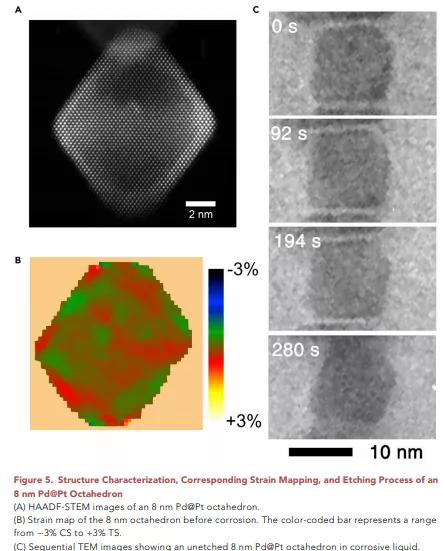

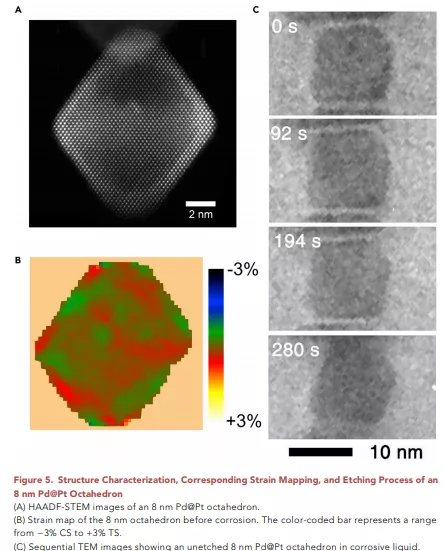

根據(jù)這項觀察結(jié)果,研究者們還設(shè)計并合成了較小的Pd @ Pt核殼八面體納米顆粒,該納米顆粒具有較小的拉伸張力。并且其原子分辨率圖像顯示,催化劑表面層上既沒有位錯也沒有缺陷。經(jīng)過原位腐蝕實驗和ORR穩(wěn)定性測試后,新型電催化劑被證明具有更強的穩(wěn)定性。

腐蝕反應(yīng)方程式:

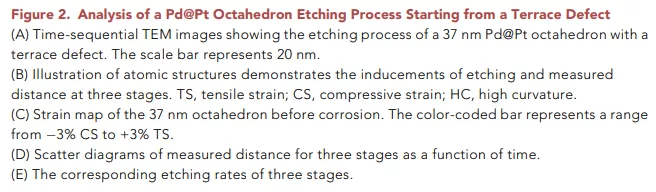

整個腐蝕過程從一個缺陷位開始,并在240S內(nèi)形成一個小孔。從240-265S,研究者發(fā)現(xiàn)腐蝕行為分兩個方向進行:一面沿Pd@Pt界面進行,一面向Pd內(nèi)部進行。而向Pd內(nèi)部腐蝕的速率遠大于Pd@Pt界面。結(jié)合納米顆粒的張力分布圖,研究者認為,在這一階段,腐蝕主要由Pd內(nèi)部較高的拉伸張力控制。而從265-270S,向Pd內(nèi)部的腐蝕速率進一步加快,這是由腐蝕方向逐漸增加的曲率控制的。從270S以后,腐蝕以Pd@Pt界面為主,此時可以觀察到右上方向的腐蝕速度大于左下方向,這是由張力決定的:左下因為存在缺陷釋放了一些表面張力,所以腐蝕速度較慢。從277S開始,Pd內(nèi)部腐蝕開始全面展開,并且受曲率控制越來越快。因此研究者認為,Pd@Pt的腐蝕過程由缺陷點引起,同時受到張力和曲率影響,隨他們的增加而迅速加快。

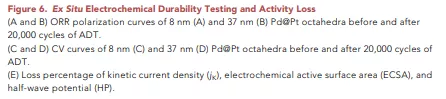

通過這一過程研究,作者設(shè)計了一種新的穩(wěn)定Pd@Pt納米八面體催化劑。通過Pd核大小的控制, 一種邊長僅為8nm的八面體被合成出來。張力掃描表明,這種納米顆粒的內(nèi)部拉伸張力比較小。其HRTEM分析也表明,這種催化劑表面并沒有缺陷或錯層。模擬腐蝕實驗進一步證明,這種8nm催化劑具有比37nm催化劑慢的多的被腐蝕速率。

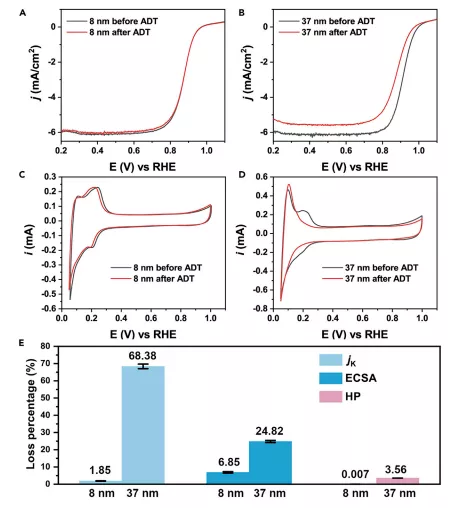

相關(guān)ORR實驗也表明8nm催化劑比37nm催化劑具有更好的穩(wěn)定性。

文章以“Strain-Induced Corrosion Kinetics at Nanoscale Are Revealed in Liquid: Enabling Control of Corrosion Dynamics of Electrocatalysis” 為題,發(fā)表于國際頂級期刊Chem。

免責聲明:本網(wǎng)站所轉(zhuǎn)載的文字、圖片與視頻資料版權(quán)歸原創(chuàng)作者所有,如果涉及侵權(quán),請第一時間聯(lián)系本網(wǎng)刪除。

相關(guān)文章

官方微信

《中國腐蝕與防護網(wǎng)電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯(lián)系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網(wǎng)官方QQ群:140808414

文章推薦

點擊排行

PPT新聞

“海洋金屬”——鈦合金在艦船的

點擊數(shù):7130

腐蝕與“海上絲綢之路”

點擊數(shù):5741