據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明世界各國(guó)每年因腐蝕造成的直接經(jīng)濟(jì)損失約占其國(guó)民生產(chǎn)總值的 2% 一 4%,而海洋腐蝕的損失約占總腐蝕的 1/3。由于海洋環(huán)境是一個(gè)腐蝕性很強(qiáng)的復(fù)雜的災(zāi)害環(huán)境,各種材料在海洋環(huán)境中極易發(fā)生劣化破壞。 深海環(huán)境更為復(fù)雜、 苛刻,由于腐蝕和微生物影響造成的事故并不少見(jiàn)。

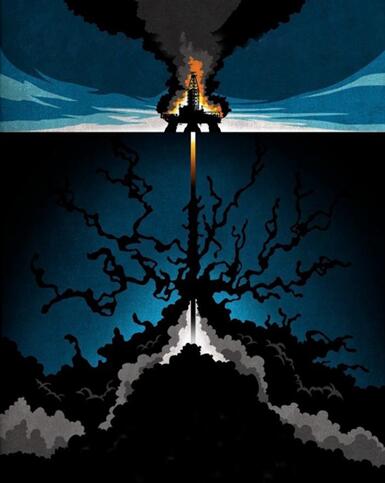

深海微生物吃掉 200 萬(wàn)桶原油

2010 年深海地平線漏油事故,超過(guò)1/3的流入墨西哥灣的石油 “從未露面” 。

自那時(shí)起,科學(xué)家一直試圖定位失蹤的200 萬(wàn)桶原油。有人認(rèn)為,這些石油已經(jīng)被微生物消耗掉, 或 “定居” 在海床上。

日本海軍擊敗俄國(guó)波羅海艦隊(duì)的武器竟是藤壺

1905 年,在著名的對(duì)馬海戰(zhàn)中,日本海軍出乎意料地?fù)魯×水?dāng)時(shí)號(hào)稱天下無(wú)敵的俄國(guó)波羅的海艦隊(duì)。經(jīng)各國(guó)軍事家分析,俄國(guó)艦隊(duì)失敗的主要原因之一是軍艦的航速?zèng)]有能達(dá)到預(yù)期的速度。

而使航速降低的罪魁禍?zhǔn)拙故歉街诖椎墓讨鴦?dòng)物——藤壺。深海生物也對(duì)材料的腐蝕產(chǎn)生著很大的影響。其中之一就是藤壺,世界各大洋都有分布,從潮間帶到深海都有它的蹤跡。由于沙俄艦隊(duì)從波羅的海到日本海,經(jīng)過(guò)了長(zhǎng)達(dá)一年之久的航行,在航行過(guò)程中,船底長(zhǎng)滿了大量的藤壺等附著生物,這樣,就增加了船體的重量和阻力,因而使得船速減慢了。藤壺身體外圍有堅(jiān)硬的殼板,中間留有一小口,形似一座座小火山, 固著在巖石、船體及海上其他人工設(shè)施上,甚至還在貝殼、鯨、海蟹的甲殼上安家,靠過(guò)濾海水中的有機(jī)物生存。藤壺的種類很多,別看它個(gè)體小,可對(duì)人類造成的危害卻不小。它附著在船底上,使船只增加阻力,降低航速。

附著在金屬構(gòu)筑物上,常常破壞金屬表面的油漆保護(hù)層,對(duì)金屬起加速腐蝕的作用。藤壺所以能牢固地附著在巖石或金屬表面上,是因?yàn)樗芊置谝环N被稱為“藤壺膠”的粘液,它的粘接性能高得驚人。如果要除去它,除非連表面的鋼皮也一起揭下來(lái)。

生物學(xué)家預(yù)測(cè) 100 年之內(nèi)泰坦尼克號(hào)將會(huì)變成鐵泥

“泰坦尼克號(hào)”殘骸躺在紐芬蘭島以東約 610 公里處 3800 多米深的海底。

針對(duì)它的保護(hù)問(wèn)題的爭(zhēng)議由來(lái)已久,但直到現(xiàn)在才真正被提上議事日程。沉船還能保存多久?這次考察回來(lái),專家組中最高興的人物之一是微生物學(xué)家羅伊 ? 卡利茅。在一次下潛中,“大力士”

潛水器發(fā)現(xiàn)并找回了羅伊六年前放置在泰坦尼克附近的銹柱實(shí)驗(yàn)。銹柱占據(jù)了“泰坦尼克號(hào)”的殘骸,成為自從巴拉德自 1985 年第一次發(fā)現(xiàn)它以來(lái)最顯著的特征。但直到 20 世紀(jì) 90 年代末期,它們?cè)谔┨鼓峥松系纳珊妥饔貌耪嬲_(kāi)始成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)。銹柱因它們形似生銹的冰柱而得名,產(chǎn)生于細(xì)菌和其他微生物。它們既不是動(dòng)物,也不是植物, 而是一組微生物群落, 它們以 “泰坦尼克號(hào)”鋼體結(jié)構(gòu)的鐵為食。鐵受到的蠶食作用正在削弱“泰坦尼克號(hào)”的殘余部分,使之日趨減小。深海的船舶由于電化學(xué)及細(xì)菌的作用腐蝕速度是很驚人的。這一現(xiàn)象都已經(jīng)被多方證實(shí)。

在 1000m 以下的深海中,厭氧菌對(duì)船體的腐蝕起到了重要的作用。泰坦尼克號(hào)沉沒(méi)的地方是距海面 4000m,樣品采集發(fā)現(xiàn)硫酸還原菌對(duì)腐蝕產(chǎn)生了重要影響。而且在銹層里面是厭氧的硫酸還原菌,而銹層外面有耗氧菌,細(xì)菌與化學(xué)反應(yīng)的綜合作用使得腐蝕加劇了,生物學(xué)家預(yù)測(cè)由于細(xì)菌的作用 100 年之內(nèi)泰坦尼克號(hào)將會(huì)變成鐵泥。

免責(zé)聲明:本網(wǎng)站所轉(zhuǎn)載的文字、圖片與視頻資料版權(quán)歸原創(chuàng)作者所有,如果涉及侵權(quán),請(qǐng)第一時(shí)間聯(lián)系本網(wǎng)刪除。

官方微信

《中國(guó)腐蝕與防護(hù)網(wǎng)電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯(lián)系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國(guó)腐蝕與防護(hù)網(wǎng)官方QQ群:140808414