2021年6月17日9時22分,神舟十二號發射,并取得圓滿成功,舉國歡慶!神舟號劍指星河,你知道是什么“黑科技”護送宇航員平安回家嗎?飛船再入大氣時的速度達到7.8公里/秒,在如此高的速度下,大氣層和飛船表面會產生非常強烈的摩擦作用,使得飛船表面的溫度高達2000度以上。為了保護船艙里的宇航員,將艙內溫度控制在30攝氏度以內,科學家們找到了這種高效熱防護材料:

羅麗娟

中國運載火箭技術研究院高級工程師

大家好,我是羅麗娟,來自中國運載火箭技術研究院航天材料及工藝研究所。今天我要給大家介紹一種材料——低密度燒蝕防熱材料,這個材料是干什么用的呢?我想請大家先看一段視頻。

大家可以看到,這是神舟飛船。我為大家介紹的正是它的防熱材料。這個材料可以承受2000度的高溫,保護神舟飛船平安回家。

神舟飛船的防熱材料

飛船再入大氣的時候速度有7.8公里/秒,這個速度有多快呢?我們從北京到天津,乘坐高鐵需要30分鐘,但如果我們乘坐的是神舟飛船,只需要15秒。

我們的材料最終用的是蜂窩增強低密度材料。就像圖片中展示的這樣,它是不是特別像蜜蜂窩?這就是它名字的由來。

飛船在很高的速度下,表面溫度會非常高,大氣層和飛船表面會產生非常強烈的摩擦作用。強烈的摩擦使飛船表面的溫度高達2000度以上,整個載入過程有530秒。

但是神舟飛船里面是有航天員的,所以里面的溫度不能超過30度,這就需要一種高效的熱防護材料,就是這種材料了。

這個材料在高溫的過程中會發生分解、抗化、升華一系列的吸熱反應,從而帶走大量的熱量,保護內部結構。

大家這樣聽起來是不是特別像蠟燭?燃燒自己,照亮別人。實際上我們這個材料要悲壯得多。

據航天員回憶說,高溫把舷窗外燒得一片通紅,緊接著在通紅的窗外,紅的、白的碎片不停的滑過,這就是我們材料工作時的樣子。

那這個材料這么好,能不能用于民用?目前來說是沒有的,但是我姐夫這個人特別敢想敢做。

他有一天打電話問我說:“小妹,我在博物館里面看到你們的飛船了,你們的飛船表面燒得像一個黑鍋一樣。但是我看到下面有名牌標識,說可以使用溫度達2000多度。最近我剛接了一個項目做鍋爐的防熱,你們這個材料這么好,能不能用在我這上面?”

我聽了以后,覺得這個鍋爐和飛船差別太大了,但是我還是想回答一下這個問題。

我說:“感覺這個材料不太適合你們,我們這個燒蝕材料,是一次性的,只有530秒。你這個鍋爐是長年累月地用,怎么也得幾年換一次材料吧。再說,我們這個材料挺貴的,要8000塊錢一公斤。”

他說:“啥?你們這個材料這么貴,只能用這么短的時間?”然后匆忙打斷了我的話。

我心里挺難受的,想為我的材料叫屈。這個材料明明國際領先,而且拿過很多大獎。但是我想了想,這可能是一個個例,就沒有太往心里去。

過了一段時間,我參加了一個包含很多部門的協調會。我所在的部門是一個材料成型部門,負責出材料、出構件、出產品。

我的上游是一個結構方系統部門,他們是專門負責把一個總體的條件轉化成材料的指標要求提給我們,是我們的甲方。

于是在會議間歇,我問:“你們大學時學的是什么專業呀?”他說學的是熱能與動力工程,他看見我對這個沒有什么反應,他就補充說這個專業是燒鍋爐的。

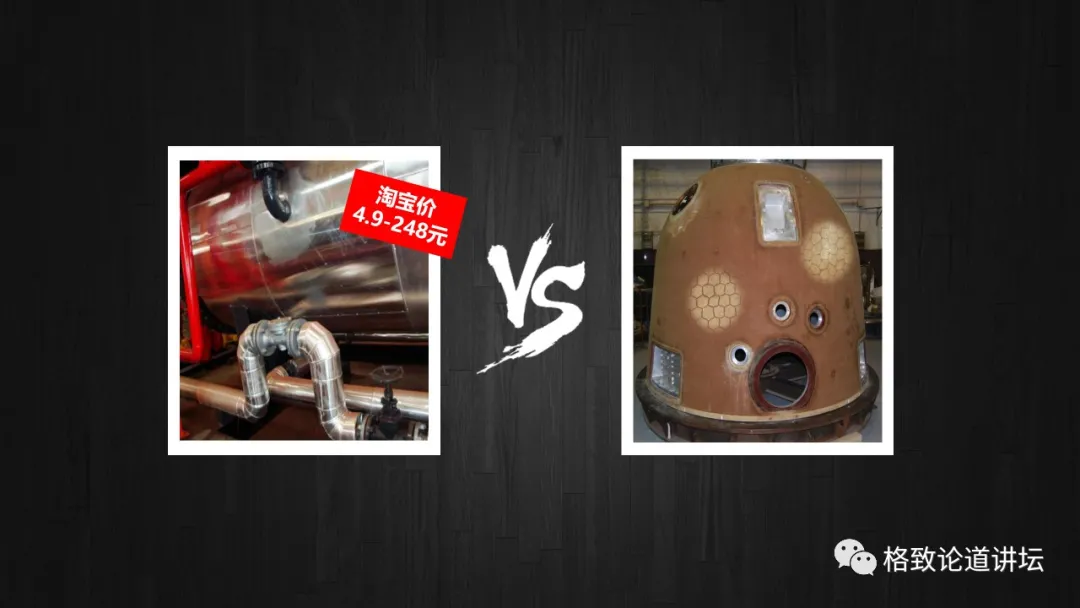

既然如此,我覺得需要認真地把鍋爐用隔熱材料和神舟飛船用防熱材料來做一個對比。

一般來說,我們接到任何一個防熱產品任務的時候,都要看它的使用環境要求。

比如這個鍋爐,它的使用環境是550度的蒸汽溫度,它想使用隔熱材料的目的是降低熱損耗,那么就可以用一些輕質的隔熱氈材料。

我在淘寶上搜了一下,這個材料挺多的,最便宜的才5塊錢一公斤,怪不得我姐夫聽到8000塊錢的報價很咂舌。

這個鍋爐有一個最大的好處,它是放在地面上的,它不受重量和空間的限制。也就是說,如果我想讓它的防熱效率更高,隔熱效率更高,就可以多糊幾層防熱材料。

就好比說我們冬天覺得很冷,如果經濟條件不太好,多穿幾層也可以御寒,不一定非得穿得輕薄還保暖,但是非常貴的衣服。

但神舟飛船就不一樣了,它使用的環境溫度有2000多度,它對重量要求非常苛刻。這是為什么呢?

以價格取勝的民用航天公司Space X公司,對它新研制的獵鷹9號火箭的單發報價是5400萬美元,如果加上龍飛船,單發報價是1.33億美元。

飛船防熱材料占整個系統結構重量的45%,如果我們把這個防熱材料的密度降低10%,就可以節約出58公斤的重量,相當于一個航天員的重量。所以減重是非常有必要的,即使它的代價是8000塊錢每公斤,依舊非常劃算。

除了減重以外,我們還要考慮飛船一些其他應用空間的環境問題。雖然我們這個材料最終使用的時間只有最后10分鐘,但是前期要經歷一個空間環境,就是在軌道上。

我們人類非常幸運,在地球上待著,因為有大氣層的保護,所以一年四季的溫差,也就是零下20多度到零上30度的樣子,一天內的溫度差也不會特別大。

但是在軌道上就沒有這么幸運了。軌道的溫度變化范圍是零下120度到零上120度,神舟飛船在上面每90分鐘,就要經歷這樣一個高低溫交變循環。

任何材料都是會發生熱脹冷縮的,而每種材料的膨脹收縮率又不一樣。如果把防熱材料和里面的承力結構材料硬捆在一起,又不做任何處理,應力就足以使防熱層開裂,那么后續返回的時候就會發生不能想象的后果了。

美國的阿波羅飛船是怎么解決這個問題的呢?它在防熱層和承力層之間又加了滑動桁條,用來補償這兩者之間的不匹配。

但是神舟飛船不是這樣做的,它就是把防熱層直接粘接在承力層殼體上。這樣的話結構更簡單,重量也更輕,但問題是使兩者匹配的壓力全部都落在了防熱層研制上。

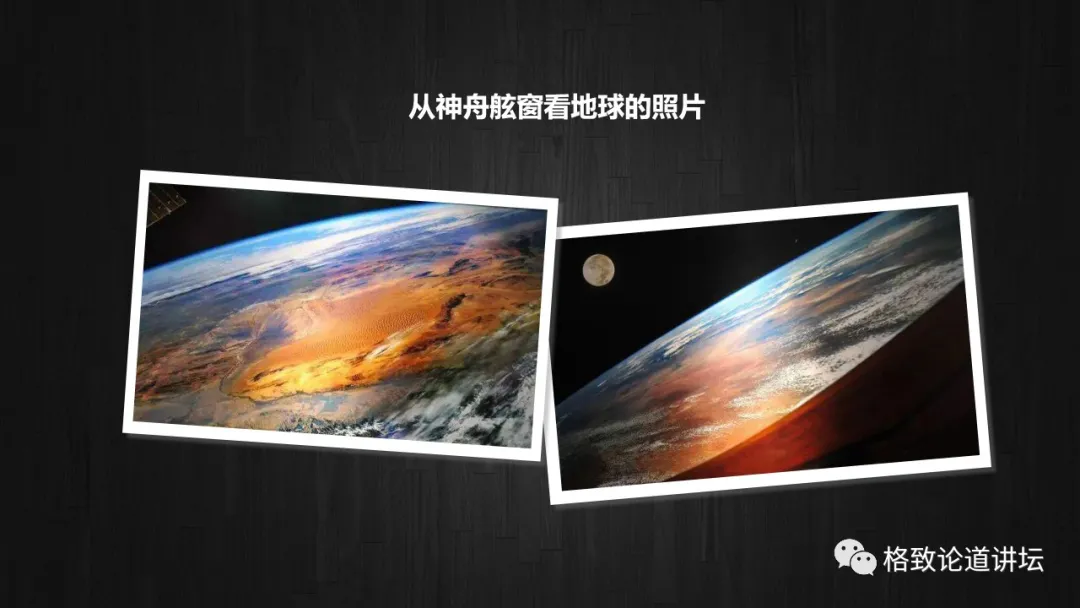

上圖中美麗的照片是航天員通過舷窗拍攝的地球的照片。舷窗是航天員觀察飛船狀態,進行一系列空間科學試驗非常重要的窗口,但是揮發分會使這個窗口看不清楚,就像汽車玻璃起霧結冰那樣。

水在地球上是液態的,但是在太空這個真空環境中,它就會汽化。也就是說,地球上很多這種液態的低分子的化合物,它在太空中都會汽化,我們這個防熱材料就必須避免這個現象。

防熱材料的成型過程

前面說了我們這個材料是蜂窩增強的形式,那這個材料是怎么成型出來的?

美國是單孔灌注技術。從阿波羅飛船開始,一直到2010年新的獵戶座大底,一直都是用這個方法。

上圖中即是獵戶座大底,直徑有5米,每一個蜂窩的內徑只有6毫米。

這個大底上密布了33萬個蜂窩,成型的時候如圖中站一圈人,圍著這個大底,一人拿一個灌注槍,一個一個進行灌注,最后這個大底用了差不多5個月的時間才完成灌注。

但是我們沒有用這樣的方法,我們用的是一個熱壓罐設備。通過這個設備我們把材料整齊碼放在蜂窩格子的上部,并在上面糊上一個真空帶。

整個體系里面抽著真空,外面再通過設備對它進行加壓,通過內外壓差,就讓材料整體壓到了蜂窩里。

這個工藝非常簡單,它還有一個好處。即無論這個產品的尺寸有多大,只需要選用一個相應尺寸的熱壓罐,就可以一次成型,整個過程前后不會超過8個小時。

看到這里大家可能會覺得美國人還挺傻,比我們中國人落后這么多。

其實不是,這個工藝本身并不稀奇,關鍵是怎么讓物料滿足工藝的使用要求,如在灌注前可以整齊碼放,灌注以后又可以均勻的填充在蜂窩格子里。

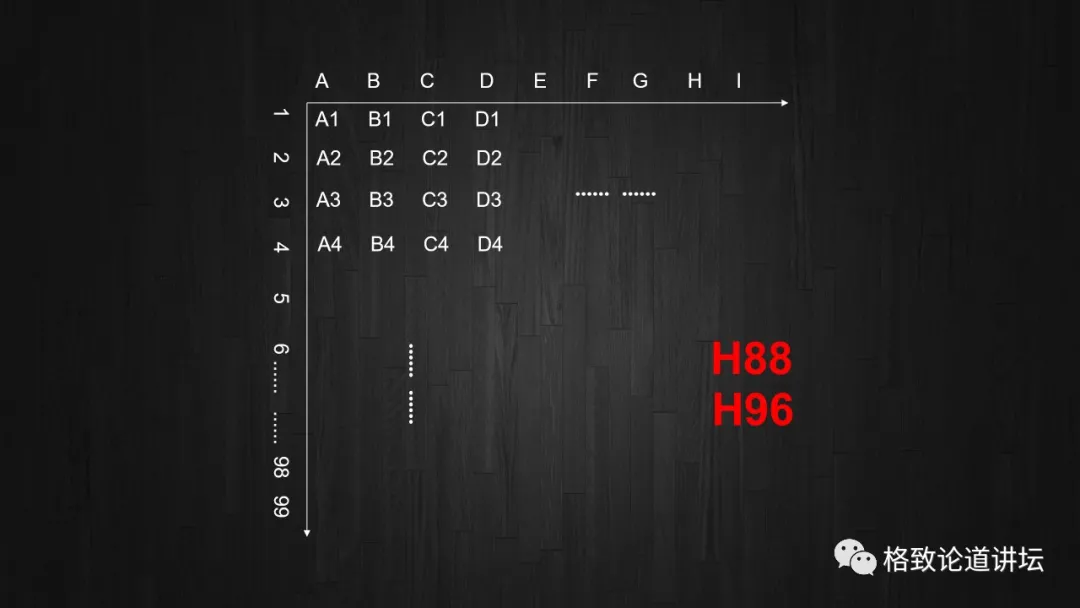

我們梳理了一下像這樣的條件,有20多項,同時滿足這20多個條件難度是很大的,最終神舟飛船用的H88和H96這兩種材料。

大家有沒有覺得H88、H96,這兩個材料的命名好奇怪。

是這樣的,雖然有很多的理論與研究基礎,但是這個材料的配方依舊需要大量的試驗才能得出來。

我們科研人員要對這些材料進行編號,橫坐標是ABCD這樣的字母,縱坐標是1到99這樣的數字。這樣下來,一個正交矩陣,差不多也有八九百個配方。在這么多配方里,H88和H96滿足了所有性能的要求。

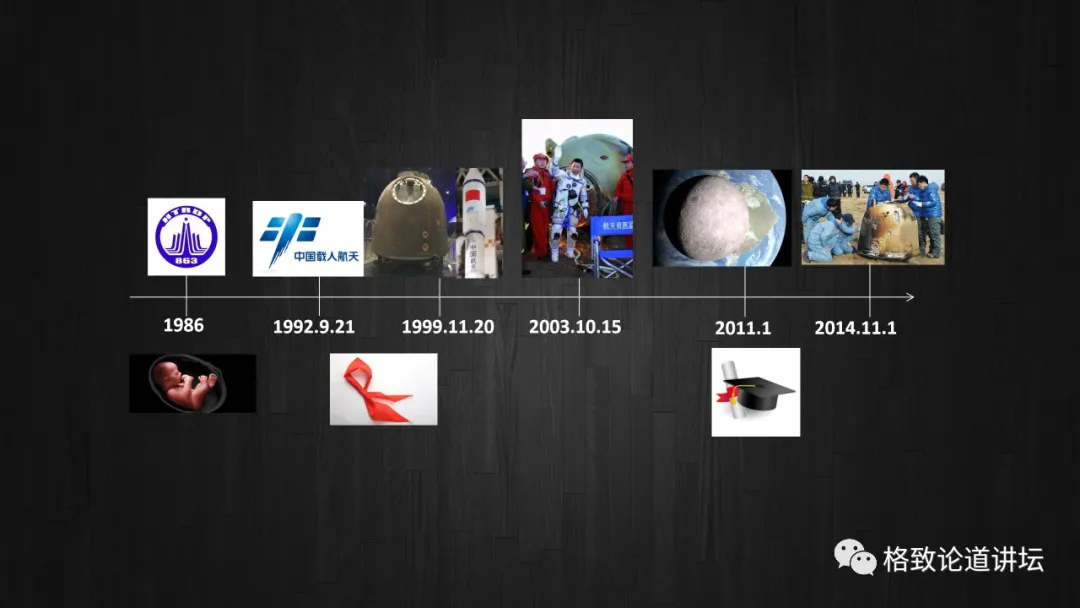

我剛接到這個演講任務時,大家都讓我講講神舟飛船背后的故事,其實我不是很有底氣。因為我們這個材料研制得很早,1986年的時候就開始研制了。

1986年的時候我們做了一個863課題,然后在1992年的時候通過了載人飛船的專項技術攻關,接著經過十年的技術積累,在1999年的時候取得了首飛成功。之后在2003年的時候,神舟載人飛船首發成功之后,我們這個材料基本上就定型了,再沒有什么變化。

直到2011年在探月工程的牽引下,我們才開始了新材料的研制,2014年返回艙也取得了首飛成功。

那這么長的時間我在干什么?1986年的時候我還是一個胚胎,沒有出生。1992年到1999年,神舟飛船的研制如火如荼的時候,我正在上小學。

好不容易開始研究新材料了,2011年我剛去讀博士。好不容易等到我參加工作了,我們新的小飛船又飛行成功了,所以我不好意思在這兒講神舟飛船背后的故事。

好在我當時讀的是化學博士,經過了長期的科研訓練的積累。我最擅長干的事情就是挖掘數據,對著這些數據進行深度分析,編一個故事,發一篇文章。于是我就對著這個時間軸好好的分析了一下,還真發現了有一個故事。

1986年的時候,我們這個材料就像一個還沒有出生的嬰兒,正在孕育之中。

等到1992年到1999年,它也像一個小學生一樣朝氣蓬勃。經過神舟1號到神舟11號這樣一個研制定型的過程,這個材料逐漸走向了成熟。

等到2011年探月工程牽引的時候,恰恰就像一個博士生,把它之前的基礎知識做了一個總結和積累,向更深、更尖端的地方去挖掘研究。

我的生命和這個材料有這樣的聯系,讓我感到非常榮幸。下面我就想把自己親身經歷的一個故事分享給大家。

在2014年我剛剛參加工作的時候,突然被通知我們交付的探月三期的返回艙隨爐試驗件燒蝕發生了異常。我們課題組和所里的相關部門立馬進入了一種緊張狀態。

為什么會緊張?首先我跟大家解釋一下什么叫隨爐。隨爐即對于任何產品,我們在最終飛行返回的時候都想證明它是合格的。但是又不能直接拿這個產品去做試驗,就只好用相同的原材料跟著返回艙的產品一起制作,經歷一個同樣的歷程、同樣的環境。有的干脆就是從一個爐子里燒出來的,所以它叫隨爐。

隨爐的性能即代表產品的性能。當時有三件隨爐發生了燒蝕異常,基本上就可以說我們這個產品燒蝕也是有異常的。

那燒蝕有異常,會有什么嚴重的后果呢?

我們航天史上有一個特別著名的事故。2003年2月1號,哥倫比亞航天飛機在返回過程中解體爆炸,7名航天員全部喪生。

事故分析得出的原因就是因為航天飛機的左翼前緣的防熱材料隔熱瓦上面有一個缺陷。這下大家理解為什么我們這么緊張了吧,那怎么辦呢?我們就歸零。

歸零是非常有航天特色的,它是一個快速解決問題和處理問題的捷徑。歸零的意思,是從頭開始查找原因。我們就從原材料,從原材料的原材料開始查。

后來梳理了很多工藝過程,最終鎖定了兩個異常現象。

一個是灌注當天的時候熱壓罐設備突然壞了,經過搶修,也比正常的時間晚了6個小時進行灌注。還有當天是夏天,又剛好下過雨,即使廠房是有空調的,依舊是一個高溫高濕環境。

兩個問題疊加在一起會怎么樣呢?

我們就進行了機理分析,建立了一套體系,從溫濕度環境到樹脂的黏度、材料的流變行為、灌注時間、材料的微觀形貌,再到宏觀燒蝕的行為。

這一整套做下來,我覺得問題可以就這么結束了,但是沒有。我一直覺得這個過程下面要進行的環節特別絕。

既然問題已經找到了,機理已經分析透了,那就應該能用這個錯誤的方法,再復現出同樣的故障。所以,只有經過問題復現,我們才可以說這個問題確實定位準確,機理也認識到了。只有這樣才可以去判斷現在的這個產品應該怎么辦,以后的產品又該怎么辦。

所以我們又做了其他的試驗來證明這個產品其實可以用,但是由于專業和時間的關系,我就不在這里展開。

那么歸零結束了嗎?沒有。下面是它的第二絕,叫舉一反三。我們說是大底上的一個材料發生了這個問題,那其他的四種材料有沒有問題呢?

它沒有問題也不代表沒有隱患,所以也要做前面一樣的工作,并連帶著神舟飛船的兩種材料也做了相同的工作。

我覺得這特別燒腦袋,因為邏輯太嚴謹,而且工作量也很大。我做這個工作需要多長時間呢?一個月?有點太長了。三天?會把我累死。

事實上我們這個工作是三個人,花了三個禮拜的時間來做的,而且我們白天的工作是不能中斷的。當時的節奏就是白天做試驗、協調試驗、開會,晚上補試驗,寫各種試驗報告。

我們感覺特別累,經常晚上11點以后才回家,沒有周末,偶爾還要通宵。肉體的痛苦還不算什么,關鍵是精神壓力也很大。

因為當時我們的產品已經去總裝了,難道國家的發射任務要因為我們推后嗎?或者這個產品到底能不能用?很多人都等著這份歸零報告做決策。

我當時剛剛參加工作,這個情況把我給嚇壞了,我覺得長此以往下去,我一定衰老得很快,可能還會過勞死。

其實我想了一下,一個材料從材料研制再到用于產品的初樣、試樣、定型階段,要經過很多材料的研制,還要通過多層次的質量評審,其實要經過很多人的手。我做的這個工作只不過是其中一個非常非常小的點。

航天人的堅守

所以我在這里工作的時間越久,知道的越多,做的越多,我越會覺得自己非常的渺小,也懂得謙卑。再加上跟我的前輩比起來,我這點根本不算什么。

上圖中是我的師傅凌英,她22歲那年來到組里,1988年正好趕上了863課題,從此和神舟結緣。

緊接著從神舟1號到神舟11號,她都是這個產品的工藝主崗,再過三年她就要退休了,也就是說她在這個崗位上待了30多年,這其實是不可思議的一件事情。

因為從任何一個人的職業生涯規劃來講,一直待在一個地方不升遷,是不正常的。

而且就算不升遷,她也不應該在一直一線最苦的地方待著,她經常自嘲說是因為她沒有本事轉崗,其實我們都知道這是她個人的選擇。

上圖右在我師傅旁邊的兩位是技能人員,左邊這位是秦德輝,右面這位是蔣書平,飛船是實打實干出來的,離不開這樣可愛的大國工匠。

飛船的成型工藝非常復雜,雖然有很多的工藝文件資料流傳下來,但如果沒有他們手把手的去教,是很難做到精準傳承的。

正是有他們三位這樣的人愿意一直在一線默默地奉獻付出,成就了神舟飛船防熱材料的高可靠性。

上面這兩張圖片見證了神舟飛船30年,歲月也在他們三個人身上留下了痕跡,在這里我要向他們表達敬意!

上圖中俄德檔案是材料研制的檔案,我只是拿了一個檔案盒,把所有的都展開,而像這樣的檔案盒有30多個。

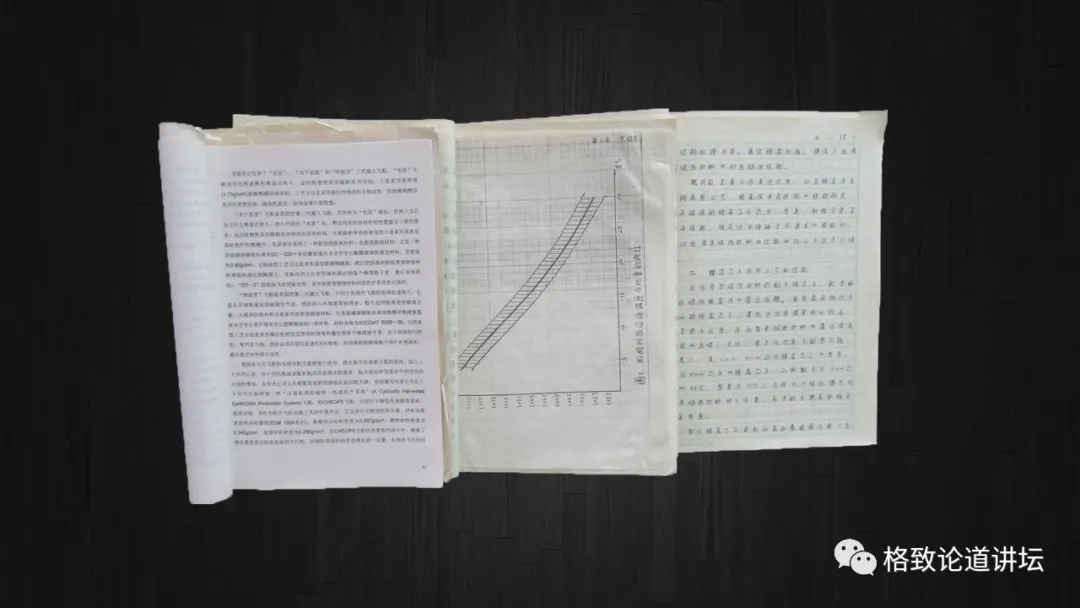

翻開每一個檔案,會發現這里面很多的檔案都是手寫的。

上圖中的是用座標紙畫的。

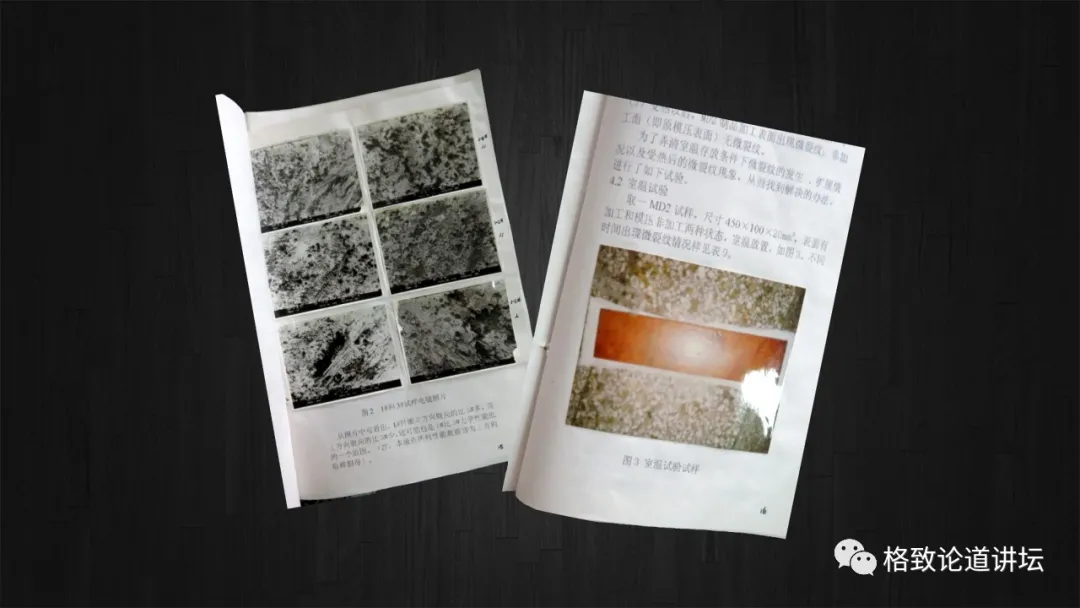

上圖中的是用卡片相機拍出來,然后再粘貼到報告上的。那時候研制任務本來就很緊,但是科研人員還是要花時間、精力,把這些報告整理出來。

那時候電腦也不是很普及,不像現在粘貼剪接那么方便,所以他們每修改一稿,都需要從頭到尾把這個報告抄一遍。

這也是有時候我去問我的師傅當時研制的細節,她都記得特別清楚的一個原因,因為她每稿都抄了好多遍了。

我每次去看這些檔案的時候,心里面都有一些別樣的情愫。因為這些檔案既客觀記錄了這個材料,當時900多個配方研制的目的和結果,同時也默默訴說著科研人員的辛勞。

所以,這既是一個科技檔案,也是一種寶貴的精神財富。

最后,我想用一首詩作為結尾,“蒼穹劃破,光耀九州寰宇;風華燃盡,守護神舟歸來”。

按照套路,我這個演講應該在這個氣勢磅礴的詩句中就結束了,但是我想給大家解釋一下這個詩是什么意思。

這個詩是我們全組人一塊兒寫的,上半句指的是這個材料工作時的一種現象,下半句解釋的是這個材料工作的原理和工作的目的。

同時這首詩一語雙關,上半句展現的是我們航天的魄力,下半句展現的是我們航天人的堅守和航天人堅守的意義。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

相關文章

無相關信息

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414

點擊排行

PPT新聞

“海洋金屬”——鈦合金在艦船的

點擊數:7130

腐蝕與“海上絲綢之路”

點擊數:5741