金屬間化合物簡(jiǎn)稱為IMC,主要是指金屬元素之間、金屬元素與類金屬元素間形成的化合物。這種金屬間化合物是一類低密度、高熔點(diǎn)、性質(zhì)介于金屬與陶瓷之間的有序結(jié)構(gòu)化合物,由于其微觀結(jié)構(gòu)上的特點(diǎn),具有許多傳統(tǒng)材料所沒(méi)有的優(yōu)點(diǎn)。

作為結(jié)構(gòu)材料應(yīng)用,以鋁化物和硅化物為基的金屬間化合物,具有比模量、比強(qiáng)度高,抗氧化、抗腐蝕性能優(yōu)異的特點(diǎn),可以在更高的溫度和惡劣的環(huán)境下工作。在結(jié)構(gòu)材料領(lǐng)域人們研究較多的是Ti-A1系、Ni-Al系和Fe-Al系金屬間化合物。Ti-A1系金屬間化合物是潛在的航空航天材料,在國(guó)外已開始應(yīng)用于軍事領(lǐng)域。Ni-A1系金屬間化合物是研究較早的一類材料,研究比較深入,取得了許多成果,也有一些實(shí)際應(yīng)用。Fe-A1系金屬間化合物與以上兩類相比,除具有高強(qiáng)度、耐腐蝕等優(yōu)點(diǎn)外,還具有低成本和低密度等優(yōu)點(diǎn),因此具有廣泛的應(yīng)用前景。

Ti-AL 金屬間化合物應(yīng)用

作為功能材料應(yīng)用的硅系金屬間化合物,具有電學(xué)和磁學(xué)性能優(yōu)異以及穩(wěn)定性好的特點(diǎn)。硅化物以MoSi2為代表,MoSi2是能用于高溫環(huán)境下的關(guān)鍵材料,其熔點(diǎn)為2030℃,高溫下具有優(yōu)良的抗氧化性能,其抗氧化性能與機(jī)理類似于高溫結(jié)構(gòu)陶瓷SiC、S1,N4等。MoSi2在室溫下表現(xiàn)為脆性材料,在1000℃左右發(fā)生脆性一韌性轉(zhuǎn)變,在此溫度之上表現(xiàn)出類似于金屬材料的韌性。因此有著很廣闊的發(fā)展前景。

MoSi2粉末

結(jié)構(gòu)材料應(yīng)用

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,金屬間化合物分為鋁化物和硅化物兩種體系,鋁化物包括Ti-A1系、Ni-Al系和Fe-Al系金屬間化合物等。硅化物中包括Ti-Si、Mo-Si、Ni-Si等。硅化物具有比鋁化物更高的熔點(diǎn)和更高的熔點(diǎn)和更低密度,但材料的脆性問(wèn)題更加嚴(yán)重,因此,從應(yīng)用的角度看,目前以鋁化物體系為主。

金屬間化合物的制備的方法,有傳統(tǒng)的熔鑄法,也可以采用傳統(tǒng)粉末冶金的方法。另外,近些年發(fā)展的機(jī)械合金化、反應(yīng)合成等制備新技術(shù)。由于成本問(wèn)題,現(xiàn)在主要還是采用如真空熔煉、鑄造、軋制、擠壓、鍛造等傳統(tǒng)工藝,或在傳統(tǒng)工藝的基礎(chǔ)上根據(jù)金屬間化合物的特點(diǎn)稍加改進(jìn)的方法,如彌散放熱法、自動(dòng)熱熔煉法等。

真空熔煉制備金屬間化合物

Fe-Al系金屬間化合物

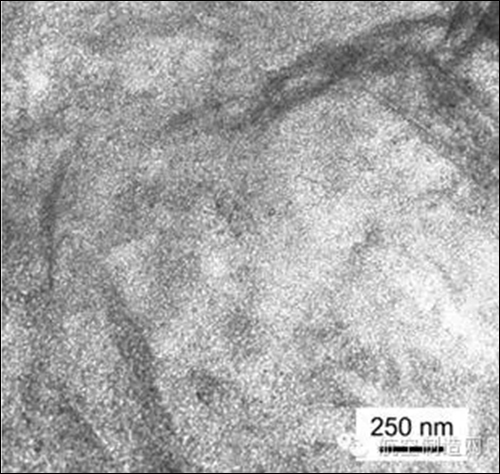

Fe-Al金屬間化合物中最受關(guān)注的主要是Fe3Al與FeAl合金,金屬間化合物的研究始于20世紀(jì)30年代,經(jīng)歷幾次研究熱潮,在70年代末取得突破,到80年代,F(xiàn)e-Al合金作為一類結(jié)構(gòu)材料面向應(yīng)用得到廣泛研究,到90年代研究人員進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)水汽是導(dǎo)致Fe-A1合金室溫脆性的根本原因,然后人們對(duì)Fe-A1合金的反常屈服行為、室溫脆性、合金成分的理論設(shè)計(jì),微合金化對(duì)Fe3Al性能的影響,F(xiàn)e3Al合金的制備工藝等方面都進(jìn)行了較全面的研究。比如由美國(guó)橡樹嶺國(guó)家實(shí)驗(yàn)室研究人員開發(fā)出的Fe3Al合金不僅有良好的耐熱、耐磨和耐腐蝕性能,其室溫伸長(zhǎng)率可達(dá)12.8%。采用快速凝固工藝制粉、熱擠壓固結(jié)的Fe3Al合金,其室溫伸長(zhǎng)率高達(dá)15%—20%,抗拉強(qiáng)度高達(dá)960MPa。是代替不銹鋼的理想材料。目前通過(guò)適當(dāng)?shù)臒峒庸すに嚶肪€,F(xiàn)e3Al基合金可以軋制成各種板材和管材,因此材料學(xué)家認(rèn)為,該材料預(yù)計(jì)將在航空、化工、核反應(yīng)堆元件、熔爐高溫裝置、電磁元件等眾多領(lǐng)域獲得廣泛應(yīng)用。

Fe3Al基合金具有良好的抗氧化耐磨蝕性能

目前Fe-A1合金通常采用熔鑄工藝制備,包括空氣中感應(yīng)熔煉、真空中熔煉、真空電弧重熔以及電渣重熔等方法。為避免水汽反應(yīng),最好采用真空熔煉。熔煉工藝包括:用Ar-q將Fe液脫C、S,然后加入Cr、Ni等合金,此后將經(jīng)處理后的Pe液加人已預(yù)熱到500℃的鋁中,最后通人氬氣使合金均勻化。該法成本低,Ai與爐襯反應(yīng)也小。第二種工藝是同時(shí)將各合金元素加入爐中,顯然此時(shí)Al首先熔化,然后Fe與其它元素溶解。熔鑄組織會(huì)出現(xiàn)成分偏析,通常解決辦法是進(jìn)行均勻化處理。

納米晶Fe3Al基材料

Ti-Al金屬間化合物

TiAl基合金是一種新興的金屬化合物結(jié)構(gòu)材料,γ-TiA1合金具有許多突出特點(diǎn),例如:密度低,具有高的比強(qiáng)度和比彈性模量,在高溫時(shí)仍可以保持足夠高的強(qiáng)度和剛度,同時(shí)它還具有良好的抗蠕變及抗氧化能力等等,這使其成為航天、航空及汽車用發(fā)動(dòng)機(jī)耐熱結(jié)構(gòu)件極具競(jìng)爭(zhēng)力的材料,因此,TiA1合金的發(fā)展一直受到世界各國(guó)研究者的關(guān)注和重視。

TiAl基合金應(yīng)用于航空領(lǐng)域

熔煉鑄造是Ti-A1系金屬間化合物的主要制備方法,此外目前文獻(xiàn)中報(bào)道較多的Ti-A1系金屬間化合物的制備工藝及過(guò)程還包括:

粉末冶金法粉末冶金法:這是制備TiAl基合金比較常用的一種方法。近年來(lái),隨著TiAl基合金粉末制備技術(shù)的發(fā)展,人們已經(jīng)能夠制備出粒度小而且球形度好的TiAl基合金粉末。目前用于TOT基合金(包括Ti3AI在內(nèi))的粉末冶金近凈形狀成形技術(shù)主要有熱等靜壓技術(shù)和準(zhǔn)熱等靜壓技術(shù)。

機(jī)械合金化法:該技術(shù)是利用高能球磨機(jī)把純的T1粉和Al粉放人球磨罐中并加入適量的添加劑進(jìn)行球磨直至生成金屬間化合物,機(jī)械合金化是一種固態(tài)反應(yīng)過(guò)程。目前普遍接受的觀點(diǎn)認(rèn)為。元素粉末在球磨時(shí),晶粒反復(fù)的斷裂、冷焊,晶粒細(xì)化并形成層狀精細(xì)結(jié)構(gòu),Ti和Al原子通過(guò)界面擴(kuò)散而逐漸實(shí)現(xiàn)合金化。

γ-TiA1合金

經(jīng)過(guò)最近十幾年廣泛而深入的研究,Ti-A1基金屬間化合物的性能不斷提高,其中部分性能已接近甚至達(dá)到了實(shí)用化的要求,像燃油發(fā)動(dòng)機(jī)的α2合金鍛造翼面、γ合金鑄造翼面,γ合金鑄造壓氣機(jī)套筒等。其次,機(jī)加仁和連接技術(shù)也得到了發(fā)展。到目前為止,α2合金的制造技術(shù)最為成熟。比如,高壓渦輪起動(dòng)器內(nèi)支承環(huán),采用Ti3Al比用高溫合金重量可減輕43%。盡管如此,這些材料由試驗(yàn)性發(fā)動(dòng)機(jī)到軍用發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)的轉(zhuǎn)變將比過(guò)去常規(guī)合金要困難得多。

Ni-Al金屬間化合物

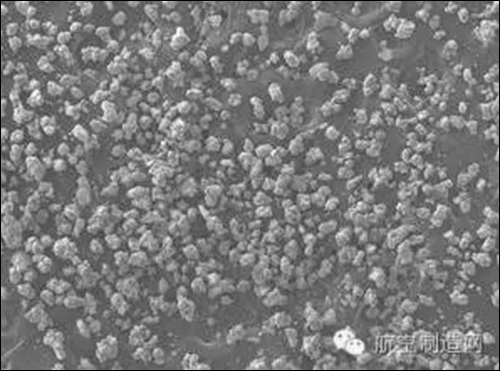

Ni-Al金屬間化合物中有Ni3Al和NiAl兩種化合物,Ni3Al的熔點(diǎn)是1400℃,NiAl的熔點(diǎn)是1640℃。與傳統(tǒng)的Ni基高溫合金相比,具有一定的優(yōu)勢(shì)。以前影響Ni-Al化合物的主要障礙是其室溫塑性低,呈晶間脆斷的特征。自從發(fā)現(xiàn)B微合金化能大幅提高Ni3Al的塑性以后,以及圍繞這一現(xiàn)象建立的環(huán)境致脆機(jī)理,目前Ni3Al合金的室溫延伸率可提高35%,基本滿足工業(yè)應(yīng)用的要求。

Ni3Al粉末

我國(guó)北京航空材料研究院也自主開發(fā)了Ni3Al基的IC-6合金。Ni3Al基合金可應(yīng)用于渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒室,以提高發(fā)動(dòng)機(jī)工作溫度。IC-221M合金已被美國(guó)公司選為代替Ni基高溫合金IN-713C來(lái)制造柴油機(jī)增壓器,以改善其疲勞壽命和降低成本。我國(guó)的IC-6合金已被制成渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)部件,并在1996和1998年珠海的航空空展表演飛行。由于其優(yōu)良的耐磨、抗?jié)B碳能力,Ni3Al基合金還可用于包括熱鍛模具材料、高溫管材、加熱爐部件和高溫緊固件材料等,以代替FeNiCr合金。利用NiAl合金比高溫強(qiáng)度、比蠕動(dòng)強(qiáng)度高的特點(diǎn),美國(guó)通用開發(fā)了NiAl合金單晶葉片,用于新一代噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)。

功能材料應(yīng)用

利用金屬間化合物的光電磁功能特性,開發(fā)適用于工業(yè)用的產(chǎn)品,是金屬間化合物的另一重要領(lǐng)域。如其高導(dǎo)磁性能、低電阻溫度系數(shù)等,非常適合電子工業(yè)中作為功能性材料應(yīng)用,以替代傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)材料,提高器件的性能和環(huán)境穩(wěn)定性。

半導(dǎo)體材料

通常都把金屬間半導(dǎo)體化合物叫做化合物半導(dǎo)體。這些化合物均為直接躍遷型,優(yōu)點(diǎn)在于其能和晶格常數(shù)可通過(guò)調(diào)節(jié)化合物的組成,異質(zhì)結(jié)的結(jié)構(gòu)以及超晶格的構(gòu)造加以控制。

半導(dǎo)體材料

金屬間化合物半導(dǎo)體的應(yīng)用:HgCdTe用于遠(yuǎn)紅外光電探測(cè),SiC用于生產(chǎn)輸出功率比硅高的晶體管,過(guò)渡金屬硅化物用于溫差電換能器,具有黃銅礦型結(jié)構(gòu)的三元化合物用于制備高效的太陽(yáng)能電池。用HgCrSe制造的鐵磁性半導(dǎo)體激光器,其波長(zhǎng)可受室溫和外磁場(chǎng)的變化控制。此外,在航空航天領(lǐng)域,高性能的軍事飛行裝備、噴氣式飛機(jī)和民用飛機(jī)都需要能在高溫下工作的電子器件與系統(tǒng)。可以說(shuō)金屬間化合物半導(dǎo)體在國(guó)防建設(shè)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面有很重要的應(yīng)用,前景無(wú)限廣闊。

半導(dǎo)體材料應(yīng)用于飛機(jī)上

超導(dǎo)材料

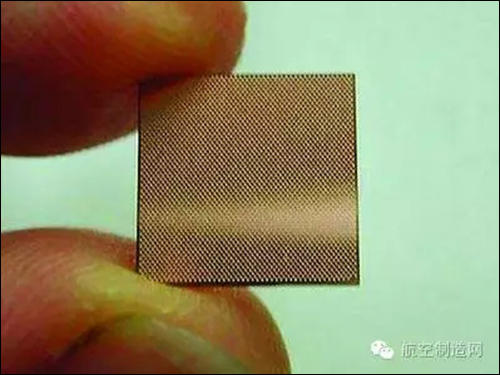

限制超導(dǎo)材料廣泛應(yīng)用的主要問(wèn)題是超導(dǎo)轉(zhuǎn)變的溫度太低,附加的冷卻設(shè)備復(fù)雜。金屬間化合物超導(dǎo)體的出現(xiàn)為超導(dǎo)材料的應(yīng)用開辟了廣泛的前景。20世紀(jì)50年代后期,用Nb3Sn首次纏繞出8T的高場(chǎng)實(shí)用磁體,此后又發(fā)現(xiàn)了臨界溫度更高的Nb3Ge。然而Nb3Sn與延性好的固溶合金NbTi相比,存在著無(wú)法進(jìn)行塑性加工的缺點(diǎn)。因此開發(fā)了青銅法。青銅法是將鈮棒插入到Cu-Sn合金管內(nèi),再將一束這樣的合金管聚集在一個(gè)包套內(nèi),擠壓成細(xì)絲,然后退火,通過(guò)Cu-Sn合金與鈮之間的反應(yīng)形成Nb3Sn。

Nb3Sn材料

金屬間化合物超導(dǎo)體主要用途可歸納為以下幾種:

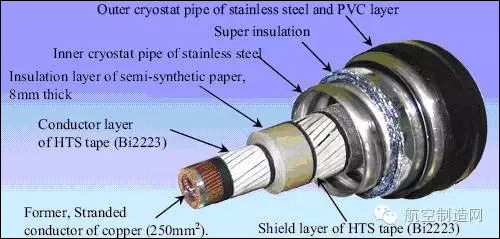

1、制成超導(dǎo)電纜,這種超導(dǎo)電纜電流輸送能力高于同樣截面的普通電纜2-4倍;損耗僅為常規(guī)電纜的10%甚至更低;其強(qiáng)大的載流能力可減少輸電線的使用,節(jié)約資源;

超導(dǎo)電纜

2、基于抗磁效應(yīng)開發(fā)屏蔽元件,如磁懸浮列車等產(chǎn)品。

3、超導(dǎo)發(fā)電機(jī)的應(yīng)用是在常規(guī)發(fā)電機(jī)的基礎(chǔ)上,把發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子用超導(dǎo)材料代替而制成的。超導(dǎo)發(fā)電機(jī)體積僅是常規(guī)發(fā)電機(jī)的1/2,重量為常規(guī)發(fā)電機(jī)的1/3,但它的發(fā)電效率卻可提高50%,緊湊性也大為提高,在航空航天方面應(yīng)用超導(dǎo)發(fā)電機(jī),可以使超導(dǎo)發(fā)電機(jī)如魚得水的發(fā)揮其優(yōu)勢(shì),同時(shí)也可滿足人們?cè)谒俣刃实确矫娴囊蟆?/span>

金屬間化合物作為一類新興的材料已經(jīng)表現(xiàn)出了許多優(yōu)異性能。這引起了國(guó)內(nèi)外科研人員的廣泛關(guān)注。金屬間化合物不僅可用于比合金更高的工作溫度,而且具有比合金更高的比強(qiáng)度、比剛度及抗氧化性能力,是航空航天、國(guó)防軍事等高新科技的關(guān)鍵材料。

我國(guó)在金屬間化合物的領(lǐng)域取得一系列成果,然而與世界先進(jìn)水平還有一定的差距,尤其是開發(fā)應(yīng)用方面明顯滯后,目前急需做的是盡快將研究成果向生產(chǎn)轉(zhuǎn)化,提高國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的技術(shù)含量。

更多關(guān)于材料方面、材料腐蝕控制、材料科普等等方面的國(guó)內(nèi)外最新動(dòng)態(tài),我們網(wǎng)站會(huì)不斷更新。希望大家一直關(guān)注中國(guó)腐蝕與防護(hù)網(wǎng)http://www.ecorr.org 責(zé)任編輯:王元 《中國(guó)腐蝕與防護(hù)網(wǎng)電子期刊》征訂啟事

投稿聯(lián)系:編輯部

電話:010-62313558-806

郵箱:ecorr_org@163.com

中國(guó)腐蝕與防護(hù)網(wǎng)官方 QQ群:140808414

免責(zé)聲明:本網(wǎng)站所轉(zhuǎn)載的文字、圖片與視頻資料版權(quán)歸原創(chuàng)作者所有,如果涉及侵權(quán),請(qǐng)第一時(shí)間聯(lián)系本網(wǎng)刪除。

官方微信

《腐蝕與防護(hù)網(wǎng)電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯(lián)系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護(hù)網(wǎng)官方QQ群:140808414