近日,喀什大學今年的一則招聘公告,因為風格太“實在”,在網上引起了熱議。

公告上寫得非常簡潔:

“編制到人,無非升即走”

“兩年副教授待遇”

“配偶工作可解決”

“博士成果可認定”

甚至還明確了“年均授課最低144課時要求”

沒有花哨的宣傳,幾句話就把待遇、要求和態度都講清楚。

說起“非升即走”,這套機制在不少學校廣泛推行,也一度被認為是“激發活力”的手段。但在實際操作中,問題也逐漸顯露出來。

部分高校考核標準模糊、科研指標過高、教學成果難被量化,導致青年教師在科研與教學之間疲于奔命。有媒體總結得很直接:“三分搞教學,七分忙科研”。

《中國經濟網》評論更是指出,“非升即走”在推行中常伴隨“高指標”“重科研輕教學”的問題,反而加重了教師壓力。

“反向操作”

今年以來,越來越多學校在招聘公告里明確寫出“不搞競爭性淘汰”“無非升即走”“編制到人”等措辭。

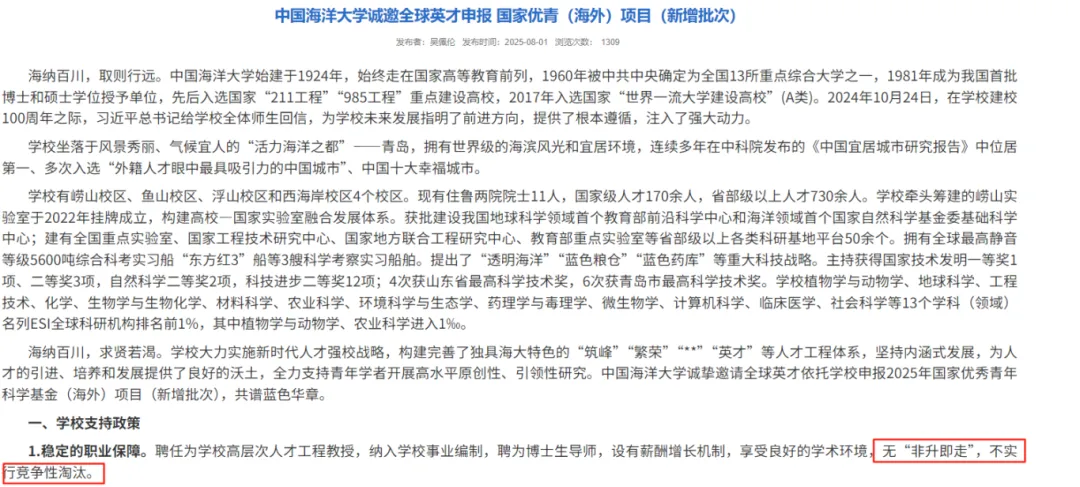

比如,中國海洋大學在發布“誠邀全球英才申報國家優青(海外)項目”通知時,就特別強調:高層次人才聘任后納入事業編制,無“非升即走”制度。

南京信息工程大學在其2025年高層次人才招聘啟事中寫明,“優秀師資不采用‘非升即走’或類似模式”,并承諾入職后可直接辦理事業編制,發放安家費和科研啟動經費。

成都工業學院、廣州軟件學院、保山學院等院校也明確:不搞“非升即走”,有編制,有職稱評審權,待遇穩定,晉升體制相對寬松。

還有高校會進一步補充說明:考核更注重教學與科研的平衡,聘期可根據情況延長,不設“一刀切”的淘汰線。

當然,這并不意味著“非升即走”制度會被全面取消。對一些科研型高校而言,“預聘—長聘制”仍然是維持學術競爭力的重要機制。

但從目前趨勢看,“無非升即走”至少成為了一個新的選項。這種表述變化看似小,但對求職者來說,意義非常大。高校如果希望真正“留住人”,就需要提供更清晰的制度預期和更穩定的發展空間。

“無非升即走”并不是一句簡單的招聘口號,而是一種態度。它反映了高校在人才管理上的微調,也折射出教師群體對職業穩定性的集體期待。

對于很多老師來說,真正理想的狀態,不是“升”或“走”,而是“能安心留下來,持續做下去”。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414