引言:中國科學界正進入一個前所未有的“大科學時代”。超級計算機、量子衛星、聚變裝置、空間站……這些龐然大物成為國家科技實力的名片。它們看起來像是人類未來的方向:規模大,速度快,成果耀眼。但在這些巨獸的陰影下,小科學正在退場。自由探索的精神正在被擠壓,原創性的火種正在熄滅。科學不應只是集中體系的定向運轉,它更像一個分布式的自組織系統,需要無數微小的偶然和自由去滋養。如果大科學吞噬了小科學,中國的科學發展就可能走上歧途。

一、大科學和小科學:一種另類的科學分類

在人類科學的發展史中,科學曾長期以不同學科形式存在。而對科學的分類,從來都是科學家們自己的事情。1963年,美國一位活躍于科學邊緣的科學史家德里克·德·索拉·普賴斯寫下《小科學,大科學》,他用極其簡單的模型把科學一分為二:一個是資源密集、組織龐大的“大科學”;另一個是自由分散、個人驅動的“小科學”。就是這么一個簡單的分類,影響了今后幾十年的科學發展。

小科學,大科學英文版

表面來看,用“大”和“小”來劃分科學,怎么也算不上高明。我們可以問多大是大,或者多小才算小這樣無厘頭的問題。普賴斯沒有從數量和規模上進行分類,而考慮的是一種組織形式。在他看來,大科學是協作網絡,往往需要國家或跨國的投入,常常以裝置、設施或計劃的形式存在。小科學則依賴少數個人或小團隊,往往以一間實驗室、一組筆記、一個偶然靈感為起點。它們的界限并不絕對,但邏輯完全不同。大科學像國家機器,小科學像手工作坊。

這種分類帶來了一個深刻的轉變。曾經,科學的核心是小科學,愛因斯坦的相對論、巴斯德的微生物學、居里的放射性,都是在小實驗室甚至書桌上完成的。大科學原本只是配角,用來支撐小科學。但到了今天,角色發生了倒置:大科學成為舞臺中央,而小科學退居幕后,甚至淪為丫鬟,跟在大科學的腳步后亦步亦趨。這種“主仆轉換”,正是當下科學生態最奇特的景觀。

二、大科學:只是“大”而已嗎?

人們常常誤以為“大科學”就是“大”。大裝置、大團隊、大投入,似乎等同于“大成果”。但在科學的真實運作邏輯里,規模并不能直接轉換為突破。更重要的問題是:大科學到底是怎樣的一種系統?

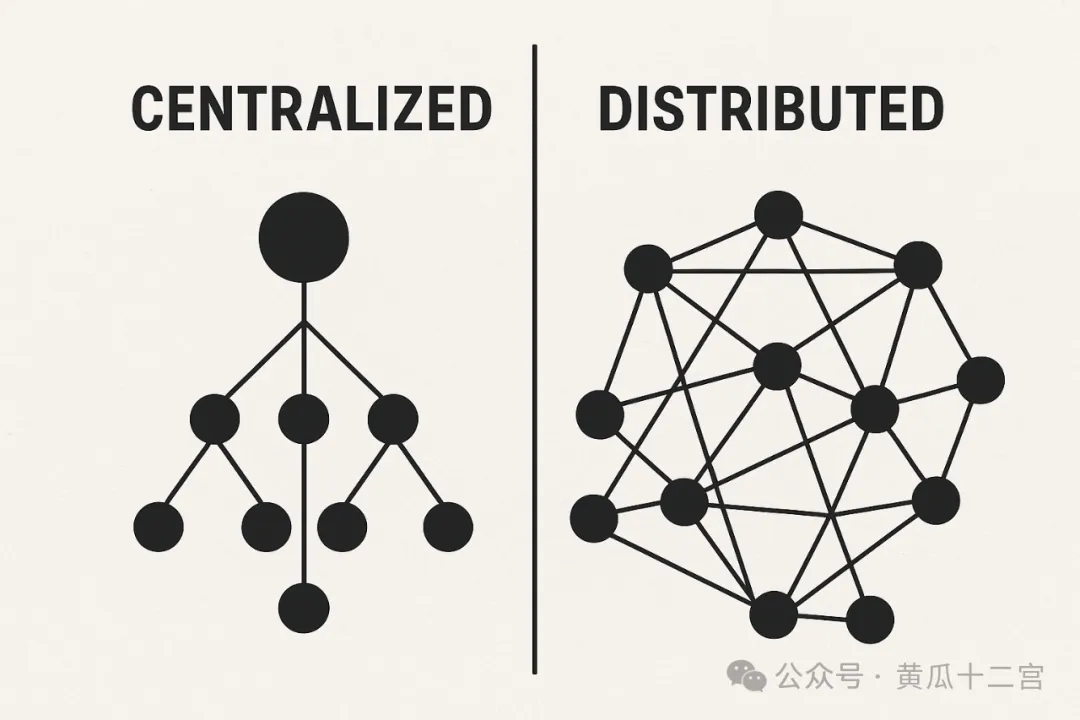

1.大科學不是集中式機器,而是分布式網絡

如果按照傳統的想象,大科學是自上而下的集中控制機器:中央計劃、任務分解、逐級執行。這樣的大科學當然“大”,但它并不復雜。它像一臺工廠流水線,產出的只是效率,而不是創新。

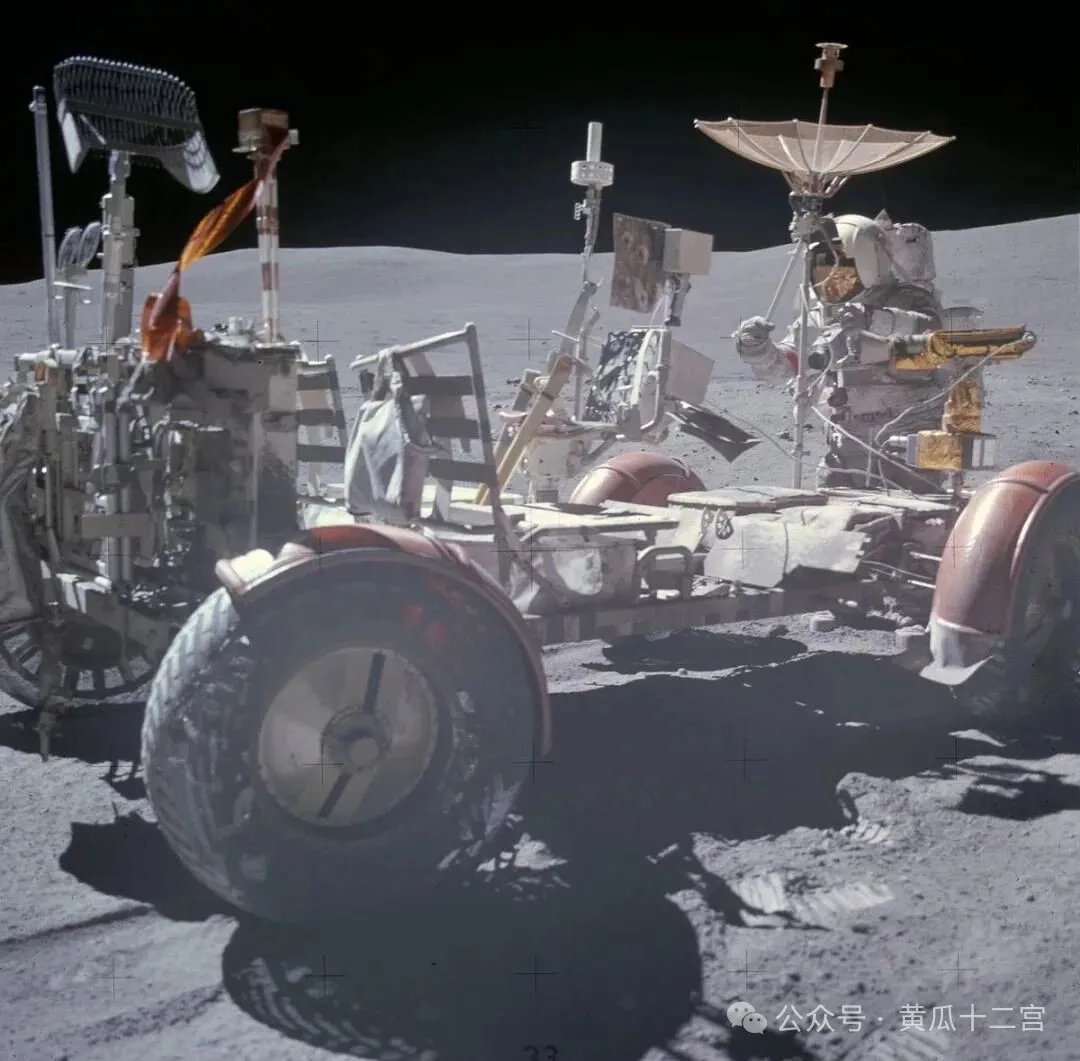

真正的大科學,更接近凱文·凱利在《失控》中所說的“分布式系統”:它是由無數自治單元相互作用而涌現出的群集體系。以冷戰時期的美國科研體系為例:曼哈頓計劃、阿波羅登月計劃、冷戰軍事科研網絡,確實有著極強的頂層目標。但這些項目的內部結構并非嚴格的“金字塔”,而式“分布式網絡”。以阿波羅計劃為例,NASA 設定的是最終目標——把人類送上月球并安全返回。但在這個宏大的目標下,成千上萬的承包商、實驗室和大學研究小組并行工作。登月艙的推進系統、宇航員的生命維持設備、導航計算機的程序,幾乎全部由不同的小團隊自主開發。NASA不是“包辦一切”,而是通過合同、標準、協調機制,把無數小科學的探索嵌套在一個宏大框架里。

這種結構的優勢顯而易見:即使某個子方向失敗,整體項目依然能通過其他路徑彌補;而且每個小團隊在自主探索的過程中,往往能產出超出預期的副產品——微型芯片、抗輻射材料、集成電路、控制論算法,這些“副產物”甚至比登月本身更深遠地改變了人類社會。

2.超越“規模”的理解:復雜系統和生態系統

復雜系統理論告訴我們,一個系統的真正特征,并不取決于它有多少個組成部分,而是取決于這些部分之間的關系是否具有非線性、自主性和涌現性。從這個角度看,誕生于美國的大科學其實并不是“超級放大的小科學”,而是一種更高級別的系統組織形式:它在頂層有強有力的國家戰略目標,但在內部卻允許無數自主的小單元并行探索,從而形成“嵌套的復雜系統”。這與凱文·凱利在《失控》中所描述的“去中心化、自治單元、有限約束下的自由演化”高度契合。

富有成效的大科學系統,本質上是一種“有限集中+自主單元并行”的混合體。它既不是完全的自上而下,也不是純粹的自下而上,而是一種無法精確掌控的生態系統。在這種系統里,小科學不僅沒有被壓制,反而被有機地嵌入到大科學之中,成為不可或缺的組成部分。大科學之所以“復雜”,就在于它能夠容納這種多樣性和自主性。

3.成果的節奏:快與慢的錯位

大科學的另一種幻覺是“速度”。因為它集中資源,所以人們期待它能“加速”科學進步。某些領域確實如此,例如應用層面:大科學項目可以迅速推動工程化突破,比如高鐵、5G 或空間站。然而,在基礎原創性突破上,大科學的速度優勢卻幾乎不存在。

然而,真正的原創無法速成。即使全世界科學家集中在同一處實驗室,真正的“相對論時刻”也未必就會出現。愛因斯坦的工作無法通過行政命令來復制,DNA雙螺旋的發現也不可能通過經費堆砌來“提前完成”。大科學在加快工程化成果的同時,并不能加快根本性的理論革命。

換句話說,大科學跑得很快,但跑得方向往往是“可預期的快”。小科學看似低效,卻能在不可預期的地方“突然跳躍”。科學的節奏因此注定是“雙速”:應用可以快,原創必須慢。

4.美國的轉向:從國家機器到民間涌現

美國曾經是大科學的誕生地,也依靠大科學模式取得了冷戰的勝利。但在21世紀,他們卻逐漸放棄了“政府主導一切”的大科學模式。美國官方主導的大科學項目越來越少。超導對撞機項目被砍掉,NASA 預算逐年壓縮。取而代之的,是一種“民間復雜系統”的興起。SpaceX 就是典型:它并非源自國家工程,而是私人企業的自組織探索,借助市場與資本的力量實現突破。AI領域的革命,也不是美國政府的大科學工程的成果,而是數千家初創公司與高校實驗室共同涌現的結果。

換句話說,美國正在將“大科學”演化為一種“生態框架”,而不再依賴“國家機器”。國家提供必要的基礎設施與風險兜底,但創新的真正火花,越來越來自民間的小科學單元。這正是復雜系統的本質:它不是一臺巨大的機器,而是一片由無數生物共同生長的雨林。

大科學的力量來自集中,但它的創造性來自分散。如果它失去了分散,就只剩下規模,而規模本身并不孕育創新。

美國已經意識到這一點,于是它的科研模式正在“放手”。

對今天的中國而言,真正的問題不在于大科學建得夠不夠,而在于:大科學之下,是否保留了足夠的小科學?

三、小科學:它真的“小”嗎?

“小科學”并不是一個好的稱呼,給人一種局限的感覺:小實驗室、小經費、小團隊,甚至只有個人,仿佛意味著“小成果”。但真正改變世界的,幾乎都是這些不起眼的小科學。

1.小科學是基礎創新的源泉

相對論不是出自國家實驗室,而是愛因斯坦在專利局的獨立思考;量子力學的奠基者普朗克、玻爾、海森堡,都只是在大學里做著“低成本”的理論研究;DNA 雙螺旋的發現者沃森和克里克,靠的也不是超級裝置,而是一堆紙片模型和別人的數據。屠呦呦發現青蒿素,不是在龐大的國家計劃體系內取得成果,而是在相對邊緣的位置,憑借長期積累和堅持,最終破解了抗瘧疾藥物的世界性難題。袁隆平的雜交水稻研究亦然,他的工作最初也沒有得到國家層面的高度重視,而是依靠小團隊在田間地頭的反復試驗,最終改變了全球糧食格局。

這些例子提醒我們:科學史上的重大革命,幾乎沒有哪一個是直接誕生于大科學裝置的。大科學可以驗證、放大、普及這些成果,但原創火花往往是在最不起眼的小角落里誕生的。

換句話說,小科學并不“小”,它是基礎創新的唯一源泉。它之所以顯得小,只是因為它的運作方式不需要龐大的裝置。它的“小”,只是規模的“小”,而不是意義的“小”。

2.小科學的低效,是創新的代價

小科學還有一個常常被誤解的地方:它看起來低效。無數實驗失敗,論文石沉大海,方向常常“無用”。在行政化的眼光中,小科學是失控的,而失敗是一種浪費。

但科學的本質就是在浪費中孕育突破。小科學是真正的分布式系統。分布式系統的創造力來自“盲目的嘗試+大量的容錯”。小科學就是這種容錯機制的載體。它允許科研人員自由探索,允許失敗,允許偏離。看似低效的過程,實際上是科學系統保持長期創造性的必然條件。

大科學追求目標,小科學追求可能性。前者效率高但路徑固定,后者效率低但可能無限。真正的突破,不可能來自效率至上的大科學機器,而只能在低效的探索中偶然出現。

3.小科學的獨立精神,是科學的靈魂

更重要的是,小科學承載著科學的獨立精神。大科學是一種組織行為,它需要計劃、任務、報告和協調。科學家在其中,往往只是某個環節。小科學則不同,它依賴的是個人或小團隊的獨立判斷,是科學家意志與好奇心的直接體現。

這種獨立性是科學的靈魂。沒有它,科學會變成技術執行;有了它,科學才保持思想的鋒芒。即使今天的人工智能可以輔助科學研究,但它無法替代科學家在小科學探索中的直覺與靈感。因為靈感無法被編程,它只能在獨立思考和自由實驗中誕生。

4.“無用”并不可怕,缺乏“無用”才可怕

小科學常常被批評為“無用”。某些研究方向可能幾十年都沒有明顯應用。但歷史表明,最初看似無用的成果,往往是未來應用的基石。量子力學在誕生之初毫無應用,今天卻支撐著整個信息社會。數論曾被視為“最無用的數學”,如今卻是密碼學的核心。

真正危險的不是科學的“無用”,而是科學體系不再允許“無用”。如果所有研究都必須證明短期效用,那么真正的原創探索將會被壓縮殆盡。大科學天然偏向“有用”,小科學必須保留“無用”。科學的未來,需要這種“無用”的冗余來維持活力。

5.小科學并非過時,而是未來的關鍵

在今天的時代,小科學的重要性反而更加凸顯。因為我們正進入一個高度復雜化的科技生態:人工智能、生物技術、材料科學,這些領域的突破往往不是來自單一的大工程,而是來自分布式的靈感與跨界探索。

AI 的革命就是例子。深度學習的突破,不是政府大科學項目的產物,而是幾個學者在高校實驗室里反復試錯的結果。CRISPR 基因編輯技術,也不是超級實驗裝置的產物,而是源自基礎生物學家的好奇心。

這說明:在未來,小科學不僅不會消失,反而會成為更關鍵的動力。大科學的舞臺越來越宏大,但真正的劇本,仍然要靠小科學來書寫。

6.小科學的被邊緣化,是最大的危險

在今天的中國,小科學正在被邊緣化。高校的自由探索受到經費限制,學術評價體系鼓勵短期成果和工程化方向,科研人員越來越像項目執行者,而不是獨立探索者。這意味著科學系統正在失去容錯率,失去偶然性,失去自由。

如果科學只剩下大科學,中國可能在應用層面繁榮,但在原創層面荒蕪。最終,我們會擁有無數巨大的裝置,卻沒有新的思想;會有無數輝煌的工程,卻沒有真正的科學的革命。

四、中國的科研體制:科學院與高校的雙重劇場

如果說“大科學”和“小科學”是兩種科學生態,那么科研體制,正是決定這兩種生態如何共存的土壤。在中國,這片土壤本身目前存在嚴重的不平衡。以中國科學院為首的國家科研體系與以高校為首的教育科研體系,這兩個承載科研的舞臺,正在發生錯位:中國科學院原本該承擔工程化和大裝置,卻仍保留大量基礎研究;高校原本是小科學的溫床,卻越來越工程化和功利化。國際對比下,這種錯位顯得尤為刺眼。

1.中國科學院:大科學的行政化引擎

中國科學院在建國初期就是“國家科學總匯”。在今天,它幾乎承擔了中國所有大科學裝置的建設與運行:從北京正負電子對撞機,到上海光源,再到人造太陽 EAST,幾乎所有大裝置都由中科院主導。這讓中科院成為“大科學”的自然核心。

但問題是,中科院并不是純粹的大科學平臺。它內部依舊保留了大量基礎學科研究所:數學所、理論物理所、化學所、生物物理所……這些研究所本應是“小科學”的樂園,強調獨立探索與學術自由。但由于整個體系行政化、項目化,它們的研究方向越來越受“大科學”邏輯的牽引:必須圍繞國家任務,必須服務某個戰略目標。這種“戰略捆綁”,讓小科學逐漸喪失了獨立性。

相比之下,美國的大科學主要依托國家實驗室(如洛斯阿拉莫斯、費米、橡樹嶺),它們明確承擔戰略任務,而大學則保持相對獨立。兩者分工清晰,科研生態因此更加平衡。

中國科學院的混合定位,反而讓大科學邏輯滲透到了小科學領域。

2.高校:小科學的異化與應用化

理論上,高校應該是小科學的溫床。“獨立之精神,自由之思想”曾經是大學精神的體現。教授和學生自主探索,偶然靈感隨時迸發,這是科學創造力的核心機制。但在今天的中國,高校卻正在被迫走向另一條路:工程化與應用化。

原因在于科研經費的分配邏輯。國家自然科學基金(NSFC)的數據顯示,理科基礎研究方向的資助率明顯低于工科與應用研究方向。比如,2020年度,工程與材料學科獲得的項目經費總額超過150億元,而數學、基礎物理等學科僅在幾十億元的規模。更直觀的數據是:清華大學和上海交通大學等工科導向高校,每年獲得的科研經費總額遠超北京大學和中國科學技術大學這類基礎學科強校。

這意味著,在中國,高校研究越“實用”,越容易獲得資源;越“基礎”,越容易被邊緣化。久而久之,本該是小科學舞臺的大學,反而成了工程化研究的執行場。原本象牙塔的精神,被逐漸磨平。

3.行政化的后果:科研人員的“工具化”

科學家在大科學體系中,越來越像是“任務執行者”。他們需要完成項目指標、發表指定數量的論文、申請規定額度的經費。科研不再是好奇心驅動的探索,而是行政邏輯下的績效生產。

這意味著復雜系統的“自治”正在消失。科學系統正在被過度集中化,失去了小科學所提供的容錯與涌現。表面上,這種集中提高了效率。但長期看,這種模式正在壓縮創新的生態位。科研人員失去獨立探索的自由,系統失去偶然突破的可能。

4.實用主義陷阱:從成果導向到市場導向

中國科研體制中的另一隱憂,是過度的實用主義。大科學往往被視為國家戰略任務,小科學則被要求證明“應用前景”。科研機構被市場牽著鼻子走,科研人員仿佛在和市場PK:哪一項研究能快速轉化、產生經濟回報,哪一項就能獲得資源和認可。

在這種指揮棒下,中國還產生了很多所謂“新型科研體制”的奇怪組織,明面上是科研機構,但需要自己向市場要經費,大量懷揣科研夢想的年輕人進入科研機構,卻要花大量時間向市場找項目,讓科研變成了一場鬧劇。

科學城里的科研機構是新型科研體制的代表

這種實用主義不僅體現在科研方向,還體現在評價體系。論文必須有指標,成果必須有轉化,經費必須有產出。科學變成了工程,研究人員變成了執行者。

實際上,真正的科學突破,往往誕生于“不實用”。如果所有研究都必須服務應用,科學就失去了未來。

5.雙重劇場的錯位與失衡

中國科研體制像是一場“雙重劇場”的演出。科學院舞臺上,大科學光芒萬丈,卻逐漸吞噬了內部的小科學;高校舞臺上,本應是小科學的樂園,卻被推向了工程化的任務。兩個舞臺錯位,最終導致整個科學系統的失衡:大科學過剩,小科學匱乏。

如果說科學是一個復雜系統,那么中國科研體制的問題在于,它正在消滅復雜性。所有力量被推向同一個方向,短期看似整齊劃一,長期卻可能導致創新的荒漠化。

五、折衷的未來:大科學與小科學的平衡之道

如果說過去幾十年,中國的科研成就是“大科學驅動”的勝利,那么未來幾十年,中國能否實現原創性突破,則取決于能否重新激活“小科學”。問題的核心不在于要不要大科學,而在于如何在大科學與小科學之間建立平衡。

1.大科學的必要性:國家戰略與國際競爭

必須承認,在某些領域,大科學是不可替代的。高能物理實驗、核聚變研究、空間探索,這些都需要龐大的裝置與集中資源。沒有國家的組織力,任何單一研究團隊都不可能完成。例如中國空間站的建設,凝聚了數萬名科研人員的努力,單靠“小科學”的自組織根本無法實現。

此外,大科學具有重要的國際戰略價值。它不僅是科學研究的平臺,更是國家競爭力的象征。中國在量子通信、5G 通信、空間探索等領域的突破,都得益于大科學的集中投入。在大國博弈的格局下,放棄大科學幾乎是不可能的。

2.小科學的稀缺性:原創與突破的唯一土壤

然而,大科學并不能自動孕育原創。真正的科學范式轉變,幾乎總是誕生于小科學。正如凱文·凱利在《失控》中所說,復雜系統的力量來自“自治單元”的自發互動,而不是中央控制。這意味著,小科學才是科學的生命力所在。它帶來偶然性、容錯性、創造性,這些是大科學永遠無法替代的。一個健康的科學系統,必須讓小科學有充足的空間去呼吸。

3.中美經驗的差異

中美在科學路線上的差異,正是小科學與大科學平衡的最佳對照。

在美國,大科學由國家實驗室承擔,小科學在大學蓬勃發展。政府的資助體系為自由探索提供穩定資金,而私人基金會則進一步拓展小科學的生態。這種多元化的資金來源,保證了科研系統的復雜性。

在中國,大科學與小科學高度混合,國家資源傾向于工程化和任務導向。高校缺乏長期、穩定的自由研究支持,科研人員受到行政考核約束,結果是小科學空間被壓縮。

這種差異導致的結果顯而易見:美國在互聯網、人工智能、生物技術等新興領域的原創突破頻出,而中國的原創貢獻更多集中在應用與工程。

4.未來的出路:重建小科學的生態位

要實現大科學與小科學的平衡,中國需要在科研體制上做幾方面的調整:

(1)科研經費的再分配。應當為基礎研究設立更多“無用途要求”的長期資助計劃。讓科學家能夠自由探索,而不必時時刻刻證明研究的“應用價值”。

國家自然科學基金的評審機制應減少行政化干預,更多由同行評議決定研究方向。

(2)高校的科研解放.高校應該成為小科學的核心舞臺。政府應當減少對高校科研的行政指標要求,讓教授和學生有更多自由選擇研究方向的空間。學術評價體系要淡化論文數量與項目金額的導向,轉而鼓勵原創性和長期貢獻。

(3)科學院的角色重塑。中科院應當聚焦于大科學和工程化任務,減少在基礎小科學領域的行政滲透。對于小科學研究所,應當賦予更大的學術自治,避免“戰略捆綁”。

(4)多元化的科研資金來源。鼓勵私人基金會、企業和社會資本投入基礎研究,形成政府之外的多元支持體系。借鑒美國霍華德·休斯研究所的模式,為科學家提供長期、穩定的資助,而不是項目驅動的短期考核。

(5)建立“失敗容忍機制”。科學突破往往伴隨著大量失敗。中國科研體系需要建立寬容失敗的文化與制度。

如果所有科研人員都害怕失敗,必然選擇最穩妥、最保守的研究方向,從而喪失原創的可能。

5.可能的未來圖景和復雜性的回歸

如果大科學繼續壓制小科學,中國的科研未來可能陷入“工程繁榮,思想貧瘠”的困境。短期內,中國會繼續在高鐵、5G、航天等應用領域取得輝煌成就,但在真正改變科學范式的原創突破上,難以出現諾貝爾獎級別的成果。

如果能夠重建小科學的生態,中國可能迎來另一種未來:大科學繼續承擔國家戰略任務,小科學在高校和研究所中自由生長。大科學提供平臺,小科學提供靈感,兩者之間形成互補的生態。這樣,中國的科學才能真正走向原創性與持續性。

科學的進步,從來不是單一邏輯的勝利,而是復雜系統的涌現。大科學提供規模與力量,小科學提供靈感與創造。只有當這兩者在一個復雜的生態中共存,科學才可能走向真正的繁榮。

中國的問題,不在于缺少大科學,而在于缺少小科學的空間。未來的關鍵,不是“集中更多資源”,而是“釋放更多復雜性”。當中國的科學形成一片自然生長的叢林時,才能孕育出真正改變世界的奇跡。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414