為國鑄劍!“兵工七子”,撐起共和國脊梁

2025-09-05 16:25:01

作者:本網整理 來源:網絡

分享至:

今天,紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會在北京天安門廣場隆重舉行,以莊嚴盛大的閱兵儀式,告慰英烈先輩。本次閱兵活動共編設45個方(梯)隊,正式受閱約1.2萬人,動用40多種型號裝備500多件、20多種型號飛機近200架,一批高超聲速、防空反導、戰略導彈等先進裝備集中亮相。

當雄壯的軍樂響起,鋼鐵之師浩蕩前行,勝利的榮光、歷史的回響、未來的希望,在中華大地和億萬國人心中久久激蕩。而我國軍事實力愈發強大的背后,有一些高校默默無言,卻撐起了我國軍備兵器工業的脊梁。它們共同的名字是——兵工七子。![]()

![]() 幾十年間,在捍衛國家主權統一、領土完整安全的國防事業建設中,這些高校的身影從不曾缺席。作為新中國第一所國防工業院校,誕生于延安的北京理工大學,帶著血脈中流淌的紅色基因,已闊步走過八十五個春秋。立校至今,北理工先后走出來“中國核潛艇之父”彭士祿、“中國預警機之父”王小謨、長征三號運載火箭總設計師謝光選、“中國槍王”朵英賢等80余位院士、140余位省部級以上黨政領導和將軍,以及數十萬活躍于全國國防科技崗位的棟梁人才。新中國第一批常規兵工專業、第一批尖端國防專業、第一批紅色國防工程師,都在北理工的校園中誕生;第一枚固體燃料二級探空火箭、第一輛輕型坦克、第一枚反坦克導彈、第一部低空測高雷達……新中國科技史上多個“第一”,也均出自北理工。步入新時代,矢志強軍報國的北理工,在歷次國家閱兵盛典中,參與研制的裝備數量和深度,均位居全國高校最前列。

幾十年間,在捍衛國家主權統一、領土完整安全的國防事業建設中,這些高校的身影從不曾缺席。作為新中國第一所國防工業院校,誕生于延安的北京理工大學,帶著血脈中流淌的紅色基因,已闊步走過八十五個春秋。立校至今,北理工先后走出來“中國核潛艇之父”彭士祿、“中國預警機之父”王小謨、長征三號運載火箭總設計師謝光選、“中國槍王”朵英賢等80余位院士、140余位省部級以上黨政領導和將軍,以及數十萬活躍于全國國防科技崗位的棟梁人才。新中國第一批常規兵工專業、第一批尖端國防專業、第一批紅色國防工程師,都在北理工的校園中誕生;第一枚固體燃料二級探空火箭、第一輛輕型坦克、第一枚反坦克導彈、第一部低空測高雷達……新中國科技史上多個“第一”,也均出自北理工。步入新時代,矢志強軍報國的北理工,在歷次國家閱兵盛典中,參與研制的裝備數量和深度,均位居全國高校最前列。

本次閱兵中,北京理工大學同樣充分發揮科技創新優勢,深度參與了多個裝備方隊和空中梯隊的核心裝備研制工作,所研發的多項核心關鍵技術和重大科技成果為新質戰斗力躍升提供了技術支撐。

立足國防,北理工建設有火炮、自動武器與彈藥工程、武器系統與運用工程、飛行器設計等10個國防特色學科方向。在歷次學科評估中,北理工“兵器科學與技術”學科連續20余年穩居全國第一,是我國兵器科學與技術領域當之無愧的“王牌”高校。在高能物質、科學探測、無人智能、跨域機動等戰略性核心領域,北理工也代表著中國的國家水平。學校深度參與載人航天、北斗組網、火星探測、新一代人工智能等國家重大科技任務,打造了“中國復眼”等一批“國之重器”,始終走在為國鑄劍、科技立功的前列。從烽火硝煙到和平歲月,這所屹立于首都中心的985高校,早已用實力構筑起祖國和平的屏障。傳承自新中國軍工科技最高學府——中國人民解放軍軍事工程學院(史稱“哈軍工”),南京理工大學蘊含的軍工之魂至今熾熱。從戰爭年代的78式82無座力炮、分裝式迫擊炮、到新型155mm加榴炮、箱式火箭炮武器系統、紅箭10反坦克導彈……南理工始終秉持“國家需要什么,我們就造什么”。辦學73年來,這里誕生了國內第一臺防爆型機器人、第一套自主式無人駕駛平臺、第一個坦克主動防御系統,培養了“兩彈一星”元勛任新民教授、第三代主戰坦克總設計師祝榆生、火炸藥專家王澤山院士等一大批杰出校友,在槍械、火炮、彈藥、坦克、航空航天等領域為共和國國防建設做出了卓越的貢獻。

在南理工為國輸送的20萬余名各類高級專門人才中,超過35%的學生獻身國防科技事業,包括16名兩院院士、30余位將軍、400余名型號總師級的領軍人物。

2019年國慶大閱兵30個地面方陣中,有24個方陣的武器總設計師或副總設計師,都由南理工人擔任。

2019年國慶大閱兵中南理工研制的155mm車載加榴炮武器系統

一代代南理工人,始終肩負起“強大國防,繁榮祖國”的使命擔當,用實際行動踐行為國鑄利器的錚錚誓言。烽火里誕生的中北大學,脫胎自我黨我軍第一所兵工學校——太行工業學校,被譽為“人民兵工第一校”。學校主持研制了我軍第一支步槍、第一門單兵火炮、第一種烈性炸藥,堪稱我軍科技創新“從0到1”的典范,為建立新中國國防工業體系立下了赫赫戰功。目前,中北大學共有5個國防重點學科,在地方共建高校中排名第一,其中兵器科學與技術學科,在第四輪學科評估中排名全國前十。

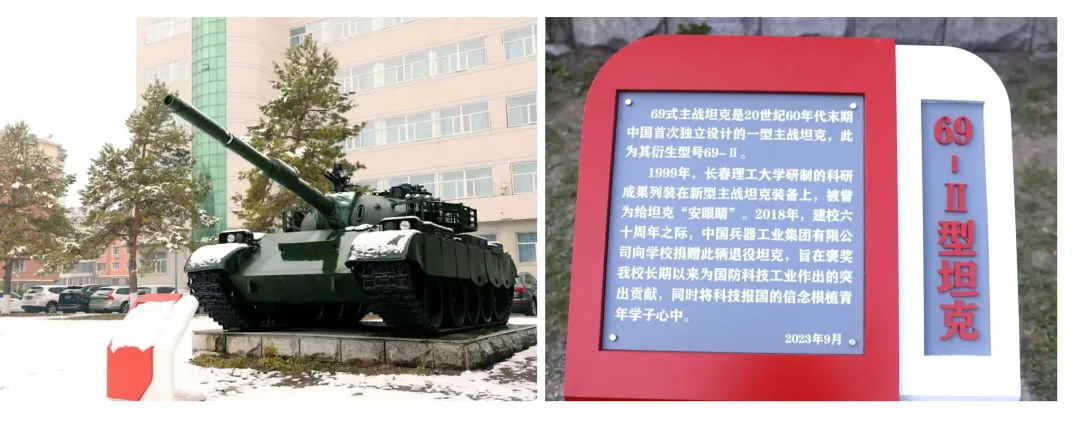

踐行報國初心,中北大學參與研制的地面10個方隊15型裝備(DF、JL系列等),亮相國慶70周年大閱兵;學校迄今已有70多項成果應用于國家重大項目工程之中,“神舟”、“嫦娥”、“天宮”、“北斗”、“高速飛車”、港珠澳大橋、復興號動車組等大國重器的背后,都鐫刻著中北印記。建校80多年來,學校向國家輸送了30余萬名棟梁人才,為人民軍隊培養了10余名將軍,涌現出“炮彈大王”甄榮典、“火炮之王”李魁武院士等大批軍工英才,超過1/3的畢業生投身國家重點領域與國防單位。根植“三晉大地”,屹立“中國北方”,致知于行的中北大學,還將鑄就新的輝煌。1958年夏天,在全國向科學進軍的號角聲中,以“兩彈一星”元勛王大珩為代表的科學家們,在東北黑土地上創辦了新中國第一所培養光學人才的高等學校——長春光學精密機械學院。這是長春理工大學的前身,也是如此,它被譽為“中國光學英才的搖籃”。中國第一堝光學玻璃研制者龔祖同、中國第一臺激光器研制者王之江、中國第一臺高精度經緯儀研制者薛鳴球等18位院士,都曾在此任教或學習。建校至今,學校已為我國輸送20余萬名畢業生,廣泛分布在兵器、航空、航天等領域。因光而生,長春理工大學不僅創辦了國內第一個紅外技術專業、第一個激光技術專業、第一個光學材料專業、第一個光學工藝專業,也是全國迄今唯一入選光學工程國家一級重點學科的非“雙一流”高校。在全國第四輪學科評估中,學校的光學工程學科獲評A類,又在新一輪學科評估中邁上了新的臺階,是吉林省省屬高校中目前唯一的A類學科。1999年,學校研制的第三代主戰坦克激光敵我識別與輔助通信系統,榮獲國務院中央軍委通令嘉獎。

69-II型坦克,來自中國兵器工業集團的60周年校慶贈禮

步入新時代,學校已在激光技術、光通信、光電測試、光電功能材料等領域取得1800余項研究成果,為北斗衛星、載人航天、探月探火、新型戰機武器裝備等國家重大工程保駕護航。西安工業大學,是國家“一五”計劃156個重點建設項目的軍工配套項目,如今是我國兵器行業部署在西北地區唯一的一所本碩博培養層次完整的院校。1959年,由西安工業大學研制的1萬幅3倍觀劇鏡送抵首都,獻禮國慶10周年;上世紀中葉,中國歷史上第一臺軍用航空照相槍在此誕生,并裝備空軍部隊。進入新世紀,西安工業大學研制的新一代鋁鎂復合材料,列裝新型坦克裝甲戰車,亮相國慶60周年和70周年閱兵活動。西工早已將自己的成長,深深鐫刻在了我國國防發展的脈絡之中。如今,西安工業大學仍在光電信息、先進制造、兵器控制等核心領域接續攻關,持續輸出高質量成果。近十年來,學校承擔國家重點研發計劃、軍委科技委等各類項目逾千項,一批兵器相關領域的高價值專利、核心技術實現轉化落地,支撐多項國防配套項目順利推進,不斷在服務國家戰略安全中彰顯“西工”擔當。

沈水之畔,我軍在東北地區創建的第一所本科軍工高等學校巍然屹立。這里是沈陽理工大學,肩負著為新中國培養急需兵工專門人才的使命誕生。

建校至今,學校已累計培養畢業生16萬余人,走出了戰略導彈和運載火箭技術專家謝光選、“我國智能雷彈奠基人”林溪石等為代表的一大批高素質國防人才。這里有著全中國僅次于北京軍事博物館的第二大兵器博物館,也是東北地區唯一的兵器博物館。而在沈理工的特殊景觀——“兵器廣場”上,坦克、火炮、導彈、飛機等大型武器裝備,無不彰顯著這所兵工強校的自信與榮光。早在1984年,沈理工人參與研制的炮引-24引信成果就榮獲國防科技重大科技成果一等獎。如今,沈理工仍不斷續寫強國強軍的新篇章,多項科技成果助力探月工程、服務北京冬奧、參展國際航展,并廣泛應用于軍警模擬訓練、信息化彈藥研制等領域,一次次填補國內空白。

70余年奮勇前進,70余年烽火相傳。一代代沈理工人扎根東北,服務國防,為國家安全和區域發展貢獻無與倫比的“沈理工力量”。1940年,在民族危難之際,重慶理工大學前身兵工署第11技工學校(對外化名“士繼公學”)應運而生,也讓重慶理工大學成為西南地區唯一具有兵工背景的普通本科高校。建校至今,學校先后為我國國防兵器行業輸送了洲際導彈功勛人物黎孝純、“山貓“輕型全地形車總設計師陳勁、防雷戰車總設計師鄭旭陽等多位優秀人才,積極服務國防現代化。2019年國慶大閱兵中重理工校友設計的“山貓戰車”

上世紀70年代,學校研制生產的74式雙三七高炮電傳動裝置,榮獲全國科學大會重大科技成果獎;進入新時代,學校又相繼產生了納米時柵精密位移測量技術、超高精密蝸輪副與蝸輪母機制造關鍵技術等一批達到國際、國內領先水平的創新成果,不斷為服務國家重大戰略貢獻“重理工”智慧。

重理工校歌中“工以建國、技以利工”八個字,便是一代又一代重理工人續力拼搏、不懈奮斗最好的寫照。重任在肩的“兵工七子”,在祖國大地的東南西北,為我國兵工事業積蓄著磅礴力量,合力構筑起守衛人間煙火的鋼鐵長城。向著太陽的“兵工七子”,上空飄揚的,是永恒的五星紅旗。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。