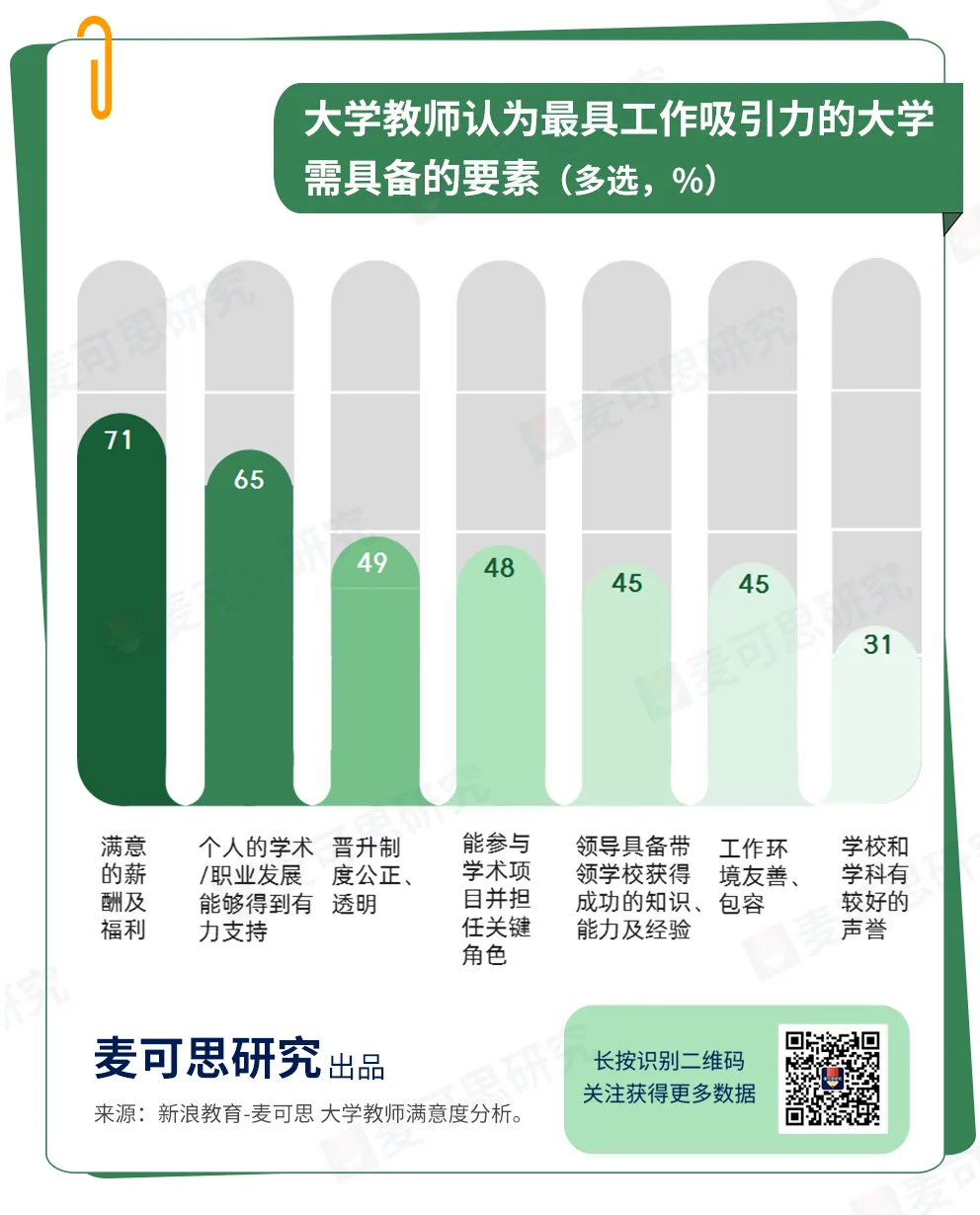

懷進鵬部長的表態直擊關鍵,而要真正實現這一目標,建立合理的薪酬體系是核心環節之一。正如研究指出: “有競爭力的工資水平有利于體現高校教師的勞動價值,提高高校教師職業的吸引力;而科學合理的工資結構則能夠保障教師個體的基本生活需要,激發教師工作的內在動機,提高教師在教學、科研與社會服務方面的工作績效”。胡詠梅等人在《理想與現實:我國高校教師工資水平與結構分析》一文中寫道。 在大眾眼中,大學教師是個體面的職業,認為該群體的收入應該不低。然而實際情況可能與普遍認知存在一定差距。 麥可思2022年曾開展過一項教師滿意度的研究。受訪教師被問及最具工作吸引力的高校應具備哪些要素,滿意的薪酬及福利是大學教師認為最重要因素,選擇此項的教師比例為71%。 當受訪教師被明確問及對自己當前的收入是否滿意時,超三成(32%)表示不滿意。 具體來看,受訪教師中,年收入在10萬元以內的比例為54%,10萬~14萬的比例為24%,14萬~18萬的比例為11%,18萬以上的比例為11%。其中,青年教師薪資在10萬元以下比例較高,為66%;46歲及以上教師在18萬以上占比較高,為31%。 不過需說明的是,大學教師的收入,受到地域、院校層次、教師職稱、院系和專業等多重因素影響,存在不小的差異,甚至可能是巨大的差異。 北京工業大學人文社會科學學院和社科文獻出版社聯合發布的《高校教師收入分配與激勵機制改革研究》一書提到,即使是同一職稱級別的高校教師,如果比較收入最高的10%群體和收入最低的10%群體,高校教授之間的收入差距達5.9倍,副教授為4.5倍,講師之間的收入差距更是達到了25倍。 面對教師薪資與社會期待的落差,各地政府和高校正通過政策創新積極回應訴求,積極探索薪酬改革的可行路徑。 據浙江省政府網站去年3月底的消息,針對網友“浙江省高校教師薪資水平與浙江省在全國經濟社會發展的總體水平不匹配”的留言,浙江省教育廳答復稱,將在適當調節高校工資收入的基礎上,給予高校更大的收入分配自主權,進一步提高教職工的職業幸福感,激發高等教育辦學活力,促進高等教育事業的發展。 北京市人力資源社會保障局印發《貫徹落實黨的二十屆三中全會和市委十三屆五次全會精神改革任務清單》明確,要開展高校科研院所薪酬制度改革試點、完善最低工資標準和工資指導線調整及發布機制等改革舉措,最大限度促進勞動者工資收入合理增長。 四川省日前發布的《教育強省建設規劃綱要(2025—2035年)》中明確,提高教師待遇和地位……推進高校薪酬制度改革。 …… 近年來越來越多的高校已在進行教師薪酬改革,一批高校教師薪資獲得提升。 安徽一師范學院今年初對外發布的消息稱,該校提高教師的薪資水平,落實績效工資分配制度,2024年,在前一年的基礎上合理提高績效工資基本盤,提升教師的幸福感、獲得感。 某醫學院曾發文提到,根據學校新的薪酬績效改革方案,2023年5月教職工薪酬實現了人均5000元/月(6萬元/年)一次性調增,足額每月發放至教職工手中,本次調增后該校來校3年及以上在校教職工月平均薪酬達16880元。 東北某理工學院曾透露該校新一輪教職工薪酬福利調整方案于2022年實施,該校表示,新增投入1500萬元用于教職工工資和福利調整,進一步完善薪酬體系,優化工資結構。 …… 高校薪酬改革是一項復雜且系統的工程。 《教育部等六部門關于加強新時代高校教師隊伍建設改革的指導意見》中曾明確,在薪酬制度改革上,高校應落實以增加知識價值為導向的收入分配政策,探索建立符合高校特點的薪酬制度;探索建立高校薪酬水平調查比較制度,健全完善高校工資水平決定和正常增長機制,在保障基本工資水平正常調整的基礎上,合理確定高校教師工資收入水平。高校要結合實際健全內部收入分配機制,完善績效考核辦法,向扎根教學一線、業績突出的教師傾斜。 在政策推進與高校實踐的基礎上,不少研究也進一步聚焦于改革過程中面臨的實際問題與優化路徑。例如,對于高校教師薪酬改革,胡詠梅等人基于研究發現,提出3點對策建議: ? 關注高校教師尤其是“雙一流”建設高校專任教師、東部地區高校教師的期望工資水平,適度提高高校教師的工資水平,建立適應各地經濟發展水平的工資增長機制;加大對高校教師隊伍建設的專項投入,助力高校建立人員經費支出的長效增長機制。 ? 優化高校教師工資結構,適當提高教師的基本工資占比;鼓勵經濟發達省份制定與當地經濟發展水平相匹配的基本工資標準,以增強高校教師工資的保障性功能。 ? “雙一流”建設高校一方面支持一流學科建設院系創新薪酬分配制度,為高層次人才設定具有國際競爭力的薪資水平;另一方面關注青年教師的生存發展狀況,優化高校青年教師工作環境,為青年教師提供靈活多樣的福利項目。 高校教師薪酬改革事關教育強國建設的根基,既需要政策層面的持續推動,也更離不開高校自身的創新探索。當前,從中央到地方,從制度設計到院校實踐,多項改革正在穩步推進。唯有進一步優化收入分配結構、強化薪酬激勵效應、關注青年教師成長,才能真正提升教師的職業獲得感和尊嚴感,吸引并留住優秀人才投身教育事業,為高質量發展提供堅實人才支撐。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414