國家基金委發文:基金資助率過低,危害大!

2024-10-29 11:48:26

作者:解說科技獎 來源:解說科技獎

分享至:

科獎在線統計了2021年-2024年國家自然科學基金的面上、青年、優青、杰青等6類項目近4年的申報與批復情況,整體呈現出受理數持續增加、獲批數穩中有增、批復率持續降低的特點。

近日國家基金委發表了文章,闡述了自然基金項目資助率下降情況、危害和未來建議,具體如下:

一、國家基金近10年資助率持續降低

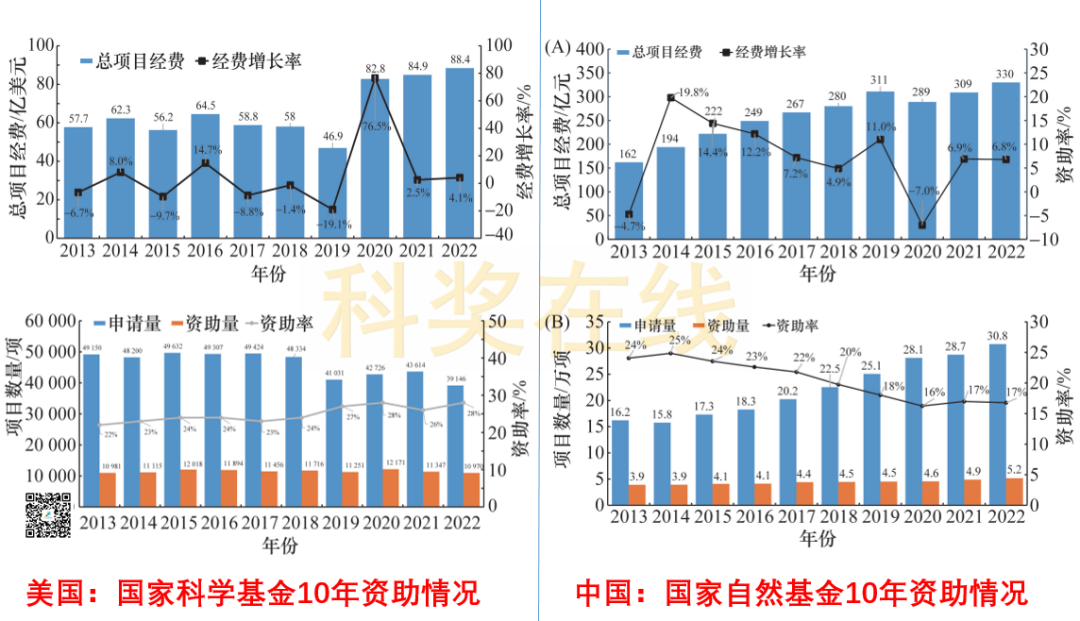

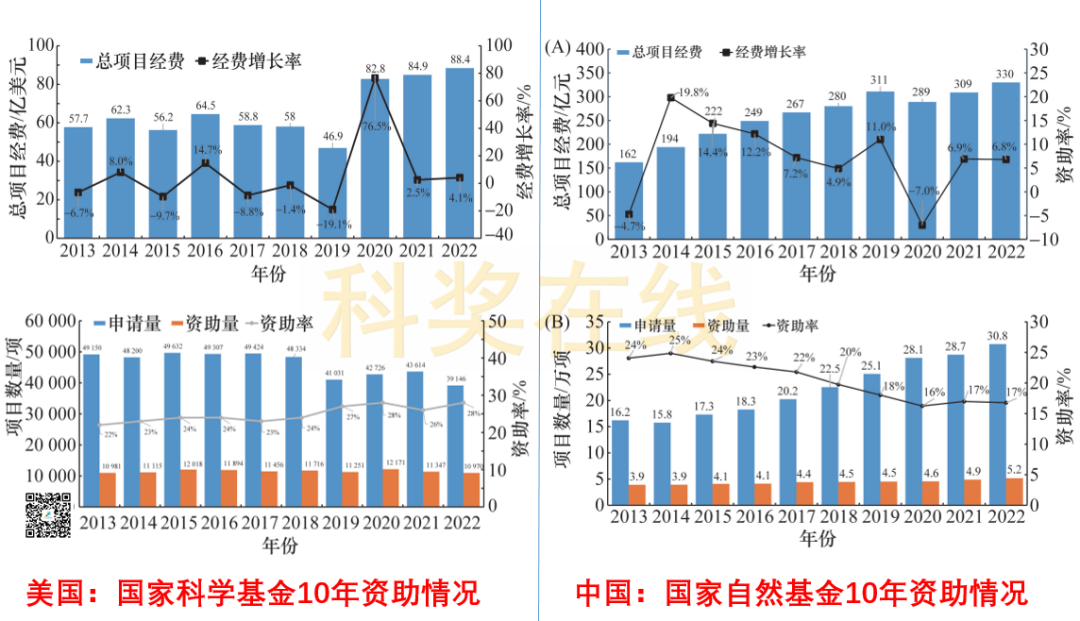

近10年,NSF(美國國家科學基金)資助率逐漸上升,從2013年的22%增加到2022年的28%,同比我國自然科學基金的自主率從2013年的25%下降到2022年的17%。我國國家自然科學基金項目逐年下降的資助率與日益壯大的基礎研究隊伍不相適應。國家自然科學基金作為資助我國基礎研究的主渠道,國家財政逐年提高自然科學基金預算,從2013年的160億提高到2022年的330億,十年里增加了一倍。在此期間,我國國家自然科學基金項目申請量從16.2萬項增加到30.8萬項,翻了近一倍;然而,年資助項目量從3.9萬項增加到5.2萬項,增長率僅為33%,導致資助率從25%降至17%左右。

從申請量和資助率變化走勢來看,二者也形成了鮮明反差,但是趨勢正好與NSF相反:我國國家自然科學基金項目申請量成倍增加而資助率卻逐年降低;NSF項目申請量逐漸減少而資助率穩步上升。國家自然科學基金項目與NSF申請量和資助率走勢曲線的交匯點都是出現在2018年。一方面,由美國單方面發起的大國競爭戰略具有很大的脅迫性和破壞性。美國突然在基礎研究領域發力、加大投入,企圖繼續保持在科技領域對我國的全面領先地位,以現實對我國的全面封鎖和遏制,需要引起高度關注。另一方面,國家自然科學基金項目申請量的增加反映了我國基礎研究隊伍不斷壯大的良好勢頭,但從整體來看,當前國家自然科學基金項目的體量遠不能滿足我國基礎研究領域日益增長的需求。基礎研究領域經費需求與經費可獲得性之間的差距正在逐漸擴大,亟需投入更多的資金來維持我國在該領域蓬勃發展的良好局面,為高質量發展源源不斷輸出動力,在大國競爭中立于不敗之地。

2、資助率影響研究效率和科研產出

資助率如何影響研究效率和科研產出?這是一個十分重要卻長久以來一直被忽視的問題。2014年,美國天文學和天體物理學咨詢委員會向NSF提交了一份題為《資助率下降影響科研產出》的報告,分析了撰寫申請書的時間成本與資助產出之間的關系。該報告認為6%的資助率是一個臨界點,低于該值,撰寫申請書的時間成本遠高于所獲研究經費的科研產出。這接近于沒有在研項目的研究人員在20%資助率情況下的經歷,因為評審專家通常會對沒有在研項目的研究人員存在偏見。因此,20%的資助率是不健康的,因為它阻礙了對研究人員的穩定、長期的資金支持,特別是它首先阻礙年輕研究人員的發展,迫使其離開學術界。報告最后得出結論,30%~35%的資助率才能為研究人員提供一個有序競爭的健康環境,更充分地發揮其科研能力,并緩解資助機構因申請量不斷增加而帶來的壓力。我國國家自然科學基金項目目前較低的資助率難以將科研人才紅利轉化為科技進步動力,甚至會造成人才流失。國家自然科學基金面上項目、青年基金項目、地區基金項目三類作為體量最大、覆蓋面最廣的資助項目,一直是支持我國廣大科研工作者進行自由探索最穩定的資金來源。然而,近十年來,它們在國家自然科學基金年度總經費中的占比一直下降,從2013年的72%下降至2022年的57%,難以有效滿足廣大科研人員自由探索資助需求。以青年基金項目為例,雖然最近幾年資助強度及項數均有所增加,但隨著我國青年科研隊伍持續快速壯大,青年基金項目資助率仍呈現下降趨勢———由2013年的25%下降至2022年的17%,甚至部分學科方向下降至10%。化學科學部、生命科學部、醫學科學部的青年基金項目資助率甚至低于面上項目資助率,呈倒掛之勢。有數據表明,未來10年的博士畢業人數仍將每年持續增加,到2030年左右達到峰值,意味著我國基礎研究隊伍還將繼續擴大。作為科研生涯基礎研究的“第一桶金”,青年基金項目對青年科研人員的重要性是不言而喻的。然而,青年基金項目資助率持續下降,投入水平遠遠落后于當前及未來一段時間我國青年科技人才合理的經費需求。如果不能及時扭轉這一被動局面,將無法充分調動那些得不到資助的青年人才的科研積極性,浪費寶貴的科研資源。

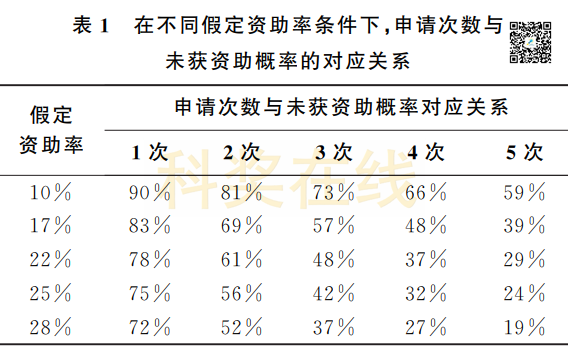

3、資助率過低催生過度競爭

為了更加直觀地說明資助率與經費可獲得性之間的關系,本文列出了在假定資助率情況下,申請次數與未獲資助概率之間的對應關系。一般而言,博士畢業時年齡在28~30歲左右,加上兩年的博士后研究,男性研究人員在未獲資助的情況下可連續申請青年基金項目3~5次。即使在每個申請人具有相同競爭力的條件下,對于10%的極低資助率的學科領域,將會有近60%的男性科研人員連續申請5次都得不到青年基金項目支持;對于目前青年基金項目整體17%的資助率,仍然會有約40%的男性研究人員連續5年未獲資助,最終與基礎研究“第一桶金”失之交臂。目前,面上項目資助率為17%,加上“連續兩年申請面上項目未獲資助的項目申請人,下一年度不得作為申請人申請面上項目”的規定,仍有近40%的研究人員在7年內得不到面上項目資助。如前文所述,沒有在研項目的申請人在項目申請過程中容易落于下風,因此,連續7年不獲面上項目資助的科研人員的比例可能遠高于40%。目前,國家自然科學基金項目較低的資助率將催生科研人員在項目申請環節產生過度的競爭,不利于基礎研究的健康發展。科學基金制的核心制度是同行評議,是世界各國科研資助機構實現擇優支持的核心制度。我國也實行科學基金制,遵循“依靠專家、發揚民主、擇優支持、公正合理”的原則,為廣大科研工作者提供資金進行基礎研究和科學前沿探索。于科研工作者而言,“擇優支持”就意味著要在每年的基金項目申請中不斷提高申請書質量以提升競爭力,從而獲得資助。但是,目前17%的低資助率有可能將原本正常“擇優支持”的合理競爭逐漸轉變為不合理的過度競爭。有調研表明,青年科研人員寧肯犧牲資助強度,也希望保證較高的資助率。但是,過低的資助強度又難以保證項目的完成質量,不利于形成良性循環。當前國家自然科學基金預算增量有限,為了保證合理的資助強度,短時間內難以提高資助率。一方面,即使科研人員有很好的想法和前期研究基礎,也需要花大量的時間撰寫和打磨申請書,經過幾輪申請才能實現優中取勝,在反復撰寫與修改申請書的過程中花費過多寶貴的科研時間;另一方面,在17%的低資助率下,很多優秀的、具有原創思想的申請書也難以在競爭中脫穎而出,無法充分發揮科學基金制在優化科研資源配置中的作用。

總結建議:

本文分析和思考了NSF近十年資助情況及政策變化,針對如何提升我國國家自然科學基金資助效能問題,提出幾點建議。(1)增加研究多元化投入,如落實基礎研究十年行動計劃,確保未來10年基礎研究財政撥款年增長率保持10%;加大央地聯合基金、產業聯合基金等。(2)推進大學分類改革與分類評價,國家自然科學基金委員會做好過去10年各高校獲得基金項目數量、經費,獲資助成功率統計分析,為國家研究型大學分類標準提出建議,在分類改革的基礎上,加快推進大學分類評價,避免千校一面,對高水平研究型大學重點資助前沿基礎研究,其他大學重點資助應用基礎研究,鼓勵大學與企業合作,拉動企業投入。(3)建議在個別科學部試行無固定申請截止日期政策。(4)防止自然科學基金“重大化傾向”,與國家重大專項錯位資助,調整資助結構,增大青年基金項目與面上項目資助經費。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。