考上博士,還會被淘汰?

日前,多所高校開展博士研究生中期考核。7月24日,廈門大學海洋與地球學院公布2024年博士生中期考核結果,有14位博士生中期考核不合格。等待他們的,將是再次考核、博轉碩,或者退學處理。去年10月,北京青年報對幾位主動選擇“博士轉碩士”同學的采訪亦引發熱議,也讓博士生分流走進大眾的視野。

他們或經歷痛苦迷茫后堅定轉身,主動“降格”成為碩士;或經高校考核,被動分流退出博士賽道。近年來,高校對博士生學業過程質量監控不斷加強,課程考核、資格考核、中期考核、年度考核等考核結果與分流機制相結合。博士之路,不僅意味著學歷的榮光,更隨時充斥著“淘汰”的荊棘。

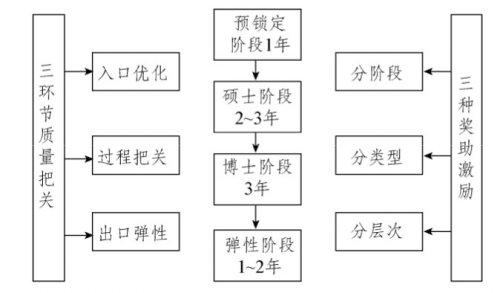

南京大學“四三三”博士培養模式分解圖(截圖自《模式、機制、成效:以質量為核心的南京大學“四三三”博士研究生教育改革實踐》)

南京大學“四三三”博士研究生教育改革的實施,將嚴格的中期考核和分流退出機制在全校范圍內落地,對博士生保持適當的壓力,并把壓力轉變成動力,使博士生的學習積極性得到大幅度提升。有相當一部分博士生在參加第一次資格考核時結果是“暫緩通過”,而參加第二次考核時其結果已提升為“優秀”,不僅有效提升了博士生培養質量,還一定程度上促進了博士生導師制度改革,將導師“第一責任人”的要求落到了實處。

我國高校實施彈性分流淘汰機制仍在探索的過程中。一方面,不同院系、不同學科的執行難度差異大;另一方面,博士生分流制度屬于一種“舶來品”。我國實行三級學位制度、階段式培養,相比于美國的貫通式培養模式,學生讀博成本更大,博士分流顯得更加“殘酷”。為了緩解分流淘汰機制實踐起來“水土不服”的癥狀,根據實際情況將博士生分流淘汰機制善后保障工作細化、實施預警和緩沖舉措、實行逐級分流也是高校未來的工作重點。

博士研究生已然成為高校科研的生力軍。2024年1月11日,教育部召開2024年全國教育工作會議。據介紹,我國高校目前有博士研究生61.2萬人。據教育部統計,2023年招收博士生15.33萬人,比上年增長10.29%。

伴隨著博士生的逐年擴招,博士生“合格出廠”卻愈發困難,延畢大有人在。

根據教育部官網的教育統計數據顯示,博士研究生的未按期畢業率常年盤踞在60%以上,雖有一定波動,但也沒有明顯的增長趨勢,幾乎每年都有超過10萬名在讀博士生無法順利畢業。而碩士研究生的未按期畢業率也常年在10%以上。

博士生順利畢業往往需要“過五關斬六將”。能走到學位申請這一環節的博士生,必須要先跨越論文開題、中期考核、學位論文預答辯、學位論文審核、學位論文盲審、學位論文答辯等“關卡”。

博士學位論文“難產”是博士畢業難的主要原因。就學位論文評判標準而言,學術學位的博士學位論文必須是一篇系統而完整的學術論文,基本論點、結論和建議應有較高的學術價值或對國民經濟建設具有一定的理論和實踐意義,應對所研究的課題有創造性的見解,有較顯著的科研或專門技術成果;專業學位的博士學位論文須與實踐緊密結合,內容應體現作者運用本專業學位及相關學科的理論知識和方法,分析和解決實際問題的能力,論文結果應對實際工作具有較高的應用價值。

由于博士學位論文要求之高,想要達到學位論文畢業標準是相當困難的。找不到論文創新點、實驗沒有進展、研究領域太新、導師畢業要求高、對大齡博士的偏見等因素都會阻攔一名博士生順利地完成其學位論文。

華南農業大學教授、博導賈海薇認為,讀博對學生的科研素質要求比較高,但一些就讀博士生并不知道自己為什么要學這個專業、為什么要讀博,以為讀完碩士就可以勝任博士的科研壓力,其實不是。

對博士生層層考核并不是為了“卡”博士生,而是為提高博士生的培養質量。博士研究生是我們國家創新體系中重要的生力軍,在各行各業發揮著非常重要的作用。

為了讓博士研究生“合格出廠”,各高校采取了多種機制“保駕護航”。如延長博士生畢業時間、設置彈性分流機制、不再將博士在學期間發表論文達到基本要求作為學位申請的硬性指標等;此外,教育部印發了《關于加強博士生導師崗位管理的若干意見》,指出有必要進一步加強博士生導師崗位管理,為提高博士生培養質量奠定堅實基礎。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414