大學(xué)教師的“鐵飯碗”,博士都干不動了

2024-04-07 14:49:13

作者:社科學(xué)術(shù)圈 來源:社科學(xué)術(shù)圈

分享至:

提到大學(xué)老師,不少人第一反應(yīng)會覺得這是“神仙職業(yè)”的典范:社會地位高、福利待遇好、自帶寒暑假,而且比起小初高老師,還多一份不用坐班的自在。

然而,這樣的好命輪不到被戲稱為“青椒”的大學(xué)青年教師們。

他們既要做到教書科研兩不誤,還得時刻盯著“非升即走”這把達摩克里斯之劍;不僅寒暑假要奉獻給科研事業(yè),就連雙休都快保不住了。最后一看工資條,少得讓人覺得“奮斗不值得”。

高校任教的圍城,外人看了說前途大好,“青椒”看了只想說“快逃”。

對不少博士而言,熬到畢業(yè)的最大動力就是去高校任教、做科研。與之相對的,大多數(shù)高校招聘教師,博士學(xué)歷也是最基本的門檻。

曾經(jīng)的博士,還是絕對的“稀缺資源”。2000 年,中國的博士畢業(yè)生數(shù)量才剛過一萬 [1]。經(jīng)過二十多年不斷擴招,到 2022 年,博士畢業(yè)生已經(jīng)增加到了 8.23 萬 [2]。

按理說,年輕博士人才日益增多,高校教師隊伍也該逐漸被“青春風(fēng)暴”席卷,涌入更多“青椒”,朝年輕化的方向發(fā)展。

但事實是,近年來高校中的“青椒”占比不僅沒高,還越來越低了。從 2014 年到 2020 年,中國高校 34 歲及以下的教師人數(shù)減少了 5.67 萬人,比例從 37.79% 下降到了 28.54% [3][4]。

可見高校并不是每年都能吸納那么多“新鮮血液”,博士與高校招聘之間已出現(xiàn)供大于求的局面,造成的結(jié)果便是高校教師的入職標(biāo)準(zhǔn)水漲船高。

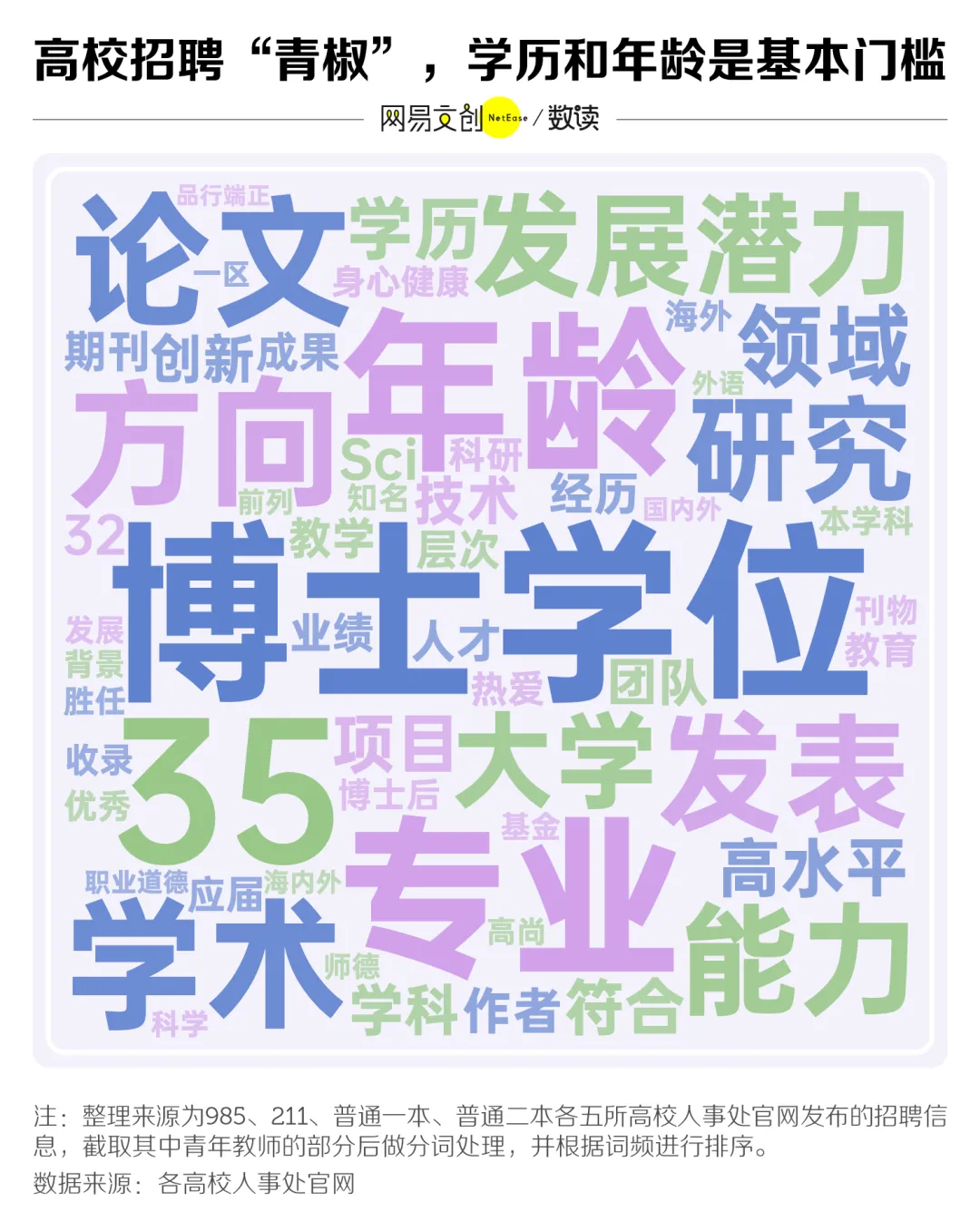

我們梳理了不同層次共 20 所高校對青年教師的招聘要求,并對其進行詞頻分析,發(fā)現(xiàn)博士們在應(yīng)聘時,既要卷論文和項目的數(shù)量、質(zhì)量,也要卷畢業(yè)院校、博后經(jīng)歷、海外研修。甚至,連本碩學(xué)校層次都可以成為博士們被“優(yōu)中擇優(yōu)”的一環(huán)。

層層篩選下,能笑到最后的,只剩 360° 無死角的“六邊形戰(zhàn)士”,難怪有人吐槽“原來招的是博士啊,看難度我還以為要招的是院士呢”。而且,修煉成“六邊形戰(zhàn)士”的時間也不能太長,大部分高校在招聘時都給出了“入職年齡不超過35歲”的標(biāo)準(zhǔn),一些頭部高校甚至卡到了 32 歲 [5]。同樣是三十多歲,自己的同學(xué)碩士畢業(yè)的時候就進了大廠,雖然現(xiàn)在要擔(dān)心被優(yōu)化裁員,但至少掙了不少錢;而想進高校的博士,還在為“入職第一關(guān)”抓耳撓腮。如果說 985、211 這樣的頭部高校把入職要求拉高,還屬情理之中,可以理解。可如今 35 歲以下、博士加論文起步的風(fēng),甚至都已經(jīng)吹到了部分發(fā)達地區(qū)的大專院校 [6]。

就業(yè)的毒打,無人能幸免。

好不容易“上岸”心儀的高校,“青椒”們的喜悅也持續(xù)不了太久,因為留下才是苦難的開始。

萬惡之源便是“非升即走”的聘用制度:學(xué)校會先暫時聘用“青椒”六年,在此期間,他們需要完成科研、教學(xué)上的各類 KPI,等通過晉升考核,才能拿到長期聘用的合同,否則將面臨失業(yè)危機。

我們統(tǒng)計了社交平臺上有關(guān)“非升即走”的討論,發(fā)現(xiàn)“青椒”們提及最多的便是與考核掛鉤的科研、教學(xué)和行政。

“青椒”剛?cè)肼殻偷么蚱鹗志裢渡砜蒲惺聵I(yè),與之密切相關(guān)的論文、項目、基金、成果等詞匯出現(xiàn)的頻率尤其高。

想在核心期刊上發(fā)論文,一次次的被拒和退稿是必經(jīng)之路,動輒要好幾年才能發(fā)表一點成果。于是,“青椒”們每天在缺數(shù)據(jù)、跑實驗、改模型、寫論文中歷劫,連春節(jié)都可以成為通宵的工作日。“大年初一我七點多到辦公室準(zhǔn)備寫論文,另一個同事從他辦公室出來,他肯定除夕通宵了 [7]。”除了論文,基金的申請也是一道坎。對于“青椒”的發(fā)展尤其關(guān)鍵的,是青年科學(xué)基金——不僅被視為后續(xù)科研的入門門檻和起步經(jīng)費,更是部分高校“非升即走”合同里直接規(guī)定的硬指標(biāo)之一。但成功申請到青年科學(xué)基金并非易事。近五年來,其資助率均未高于 20%,醫(yī)學(xué)方向甚至低至 15%。像 2023 年,“青基”申請項目總數(shù)超過 13 萬,但成功被批準(zhǔn)的僅兩萬多,可見其競爭之慘烈 [8]。不少“青椒”屢敗屢戰(zhàn)、N 次寫“本子”申請已經(jīng)是家常便飯。“我寫了五次,每次通宵加熬夜,交本子的時候感覺人都快掛了。”身上背著一大串科研指標(biāo)的“青椒”們,為了不成為“走”的那批人,必須要使出渾身解數(shù),甚至恨不得一天有 48 小時做科研。

一旦真的被“非升即走”的制度淘汰出局,35 歲左右、上有老下有小的的青年教師們,不僅重新找工作不占年齡優(yōu)勢 [9],孩子可能還得從高校附小轉(zhuǎn)學(xué) [7]。

除了科研任務(wù)重,“青椒”還有教學(xué)和部分行政工作要承擔(dān),想辦法擠時間做科研也是他們要面臨的大難題。其中,教學(xué)堪稱“青椒”們的時間殺手。當(dāng)高校青年教師被問到日常工作中的時間分配時,超三成都表示教學(xué)時間較多,科研時間較少 [8]。也有不少“青椒”胸懷一腔教育熱情,備課到后半夜,但上課的時候發(fā)現(xiàn)臺下學(xué)生個個低頭玩手機,碰到聽課的督導(dǎo)還被批評課堂互動不足。最后“賠了夫人又折兵”,科研和教學(xué)都沒搞好。再者,行政工作也是不少“青椒”不得不接的“燙手山芋”:會議記錄、實驗室采購、兼職班主任......心酸得像是個“雜活垃圾桶”。“開線上學(xué)術(shù)會,系領(lǐng)導(dǎo)讓我負(fù)責(zé)把參會專家的截圖修得好看點。”除此之外,“青椒”的日常生活可能還有照顧剛出生的小孩、維系打點學(xué)術(shù)圈關(guān)系……無數(shù)隱形事務(wù)累加在一起,讓他們壓力山大,工作節(jié)奏直追“996”。但大廠員工“996”起碼有高薪彌補,許多高校“青椒”則純屬是在用愛發(fā)電。2019 年一項面向 5188 位高校青年教師的調(diào)查顯示,六成多“青椒”月收入不足一萬 [8]。高校教師的工資通常由基本工資、津補貼、基礎(chǔ)性績效和獎勵性績效四部分構(gòu)成。發(fā)表于《北京師范大學(xué)學(xué)報》的一項高校教師薪資調(diào)查則顯示,作為保障性工資的基礎(chǔ)工資占比極低,大約只占月應(yīng)發(fā)工資的 30.2%,而由工齡補貼、租房補貼和公積金組成的津補貼占比也僅為 8.25% [9]。真正決定工資高低的,是包含基礎(chǔ)性績效和年底的獎勵性績效。基礎(chǔ)性績效主要包括崗位津貼,通常與職稱掛鉤 [9]。要拿到更高的職稱,“青椒”們得先晉升,而晉升的重要條件之一還是科研。“青椒”們在學(xué)術(shù)積累上本就比不過老教師,還要花費大量時間在教學(xué)和行政工作上,科研根本沒時間做。但科研產(chǎn)出低,年底的獎勵性績效也要大打折扣 [9],可能連老教師年底績效獎金的三分之一都不到 [10]。有“青椒”在社交平臺上曬出自己只有五六千的工資單,不禁感慨“五千塊可能雇不到住家保姆,但是能雇到一個名牌高校畢業(yè)的博士。”可以說,忙得隱蔽,窮得穩(wěn)定,幾乎成了“青椒”們心照不宣的共同處境。從錢多事少的憧憬,到錢少事多的現(xiàn)實,不少已經(jīng)釋懷的青椒只想著熬過“非升即走”、熬到副教授就能苦盡甘來。可即使熬到了副教授,考核也不會就此消失,壓力依舊會如影隨形。更何況,副教授之后還有教授,教授之上還有“長江學(xué)者”“國家杰青”等各類頭銜要爭取......依然要反復(fù)寫論文、申項目、做課題,向上爬的內(nèi)卷程度無疑只增不減。像這樣要靠“熬”的工作,本質(zhì)就如一位學(xué)醫(yī)的網(wǎng)友說的那樣:越老越吃香,意思是老了有可能吃香,但年輕的時候,肯定不吃香。

免責(zé)聲明:本網(wǎng)站所轉(zhuǎn)載的文字、圖片與視頻資料版權(quán)歸原創(chuàng)作者所有,如果涉及侵權(quán),請第一時間聯(lián)系本網(wǎng)刪除。