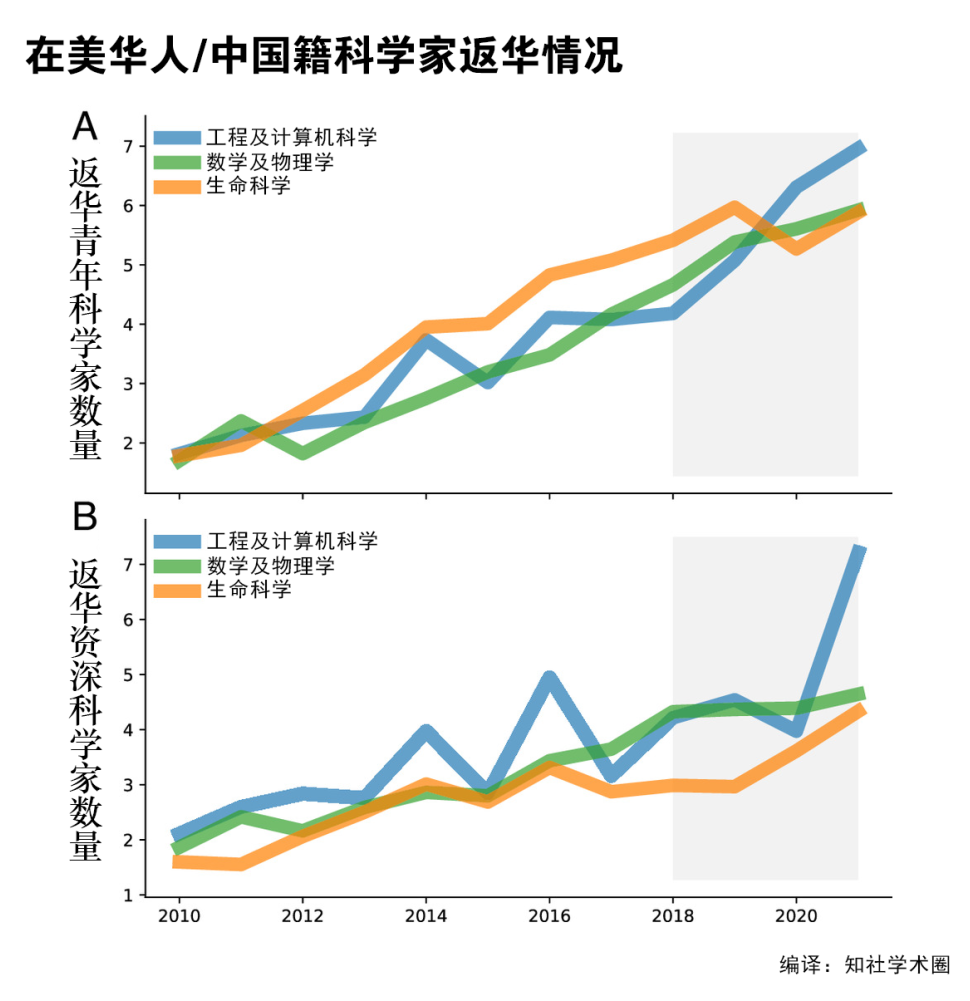

爭議不斷的“中國行動計劃”已被叫停兩年,然而籠罩在美國華裔學者頭上的烏云并沒有散去。審查、歧視的恐怖氛圍仍然將華裔學者與在美中國學者緊緊鉗制,這導致了相當的寒蟬效應與人才流失現象。今年2月底,已有45年歷史的中美科技合作協定仍無續簽消息。中美學界的合作交流走上了一條晦暗不明的道路。 “ 針對中國的持續審查 2023年9月,某位華裔學者參加會議后,自加拿大乘飛機返回美國。但在芝加哥中轉時,邊防人員登機要求所有乘客出示護照。該學者同時擁有中國護照及美國綠卡。當局將他控制了大約90分鐘,并要求他提供手機和筆記本電腦密碼,交電子設備。該學者被盤問許多與研究相關的問題,包括:他本人與中國學者的合作研究、他們最近發表的文章以及他們的技術成果是否被轉移到其他地方應用。 這段令人不安的經歷令他從一篇與中國學者合著的論文里撤下了自己的名字。他表示:“在這起事件發生之前,我正在考慮更換護照以成為美國公民,但現在我不確定了。我感到他們把我當作間諜一樣對待。” 對中國籍、華裔學者大肆審查的中國行動計劃已經結束兩年,而烏云并沒有散去。上述情況正是部分華裔學者所感所遇的真實情形。 中國行動計劃(China Initiative)在特朗普政府的領導下發起。自2018年至2022年,這場主要是針對中國的間諜審查運動在美國學界造成了惡劣的歧視影響。許多華裔科學家因資助申請中的微小錯誤或遺漏而成為當局“獵巫”的目標,從而陷入需要“自證無罪”的荒謬處境。 曾任麻省理工學院機械工程系主任的陳剛因被控“隱瞞與中國的關系”而于2021 年被捕。但該指控于2022年撤銷,陳剛無罪釋放。一年多的受審經歷給陳剛的身心以及職業生涯都造成了難以逆轉的損害。如今重返實驗室的陳剛將研究重點轉向了爭議較小的領域,以期規避美國當局的審查。“2022 年,我們的半導體研究被Physics World評為年度突破,現在,我卻在從事水研究。我跟人們開玩笑說,至少水里沒什么秘密性可言。” 在中國行動計劃中被捕的首個華人科學家胡安明,被軟禁長達18個月后無罪釋放。當他被當局審查并逮捕時,他就職的高校田納西大學諾克斯維爾分校在風波期間并沒有為他公開辯護,這使得胡安明得不得獨自面對司法機關的沖擊。即便如此,在候審期間,他還是評議了論文400篇、發表了論文6篇,還出版了一本關于3D打印的書籍。但職業生涯空白的兩年,對他研究造成的負面影響是無法估計的。重返校園后,他發現自己的實驗室已經荒廢,實驗設備七零八落,有的更是不知所蹤。 “ 寒蟬效應與人才流失 普林斯頓大學的計算機科學家Kai Li就是如此。在中國行動計劃后,他縮小了研究規模,停止尋求聯邦的資助。李是加州數據存儲公司 Data Domain 的聯合創始人,曾獲得NSF和美國國防高級研究計劃局的資助。他曾在中國高校做過演講,并在中國參加過學術會議。他說:“如果FBI認為這些是犯罪活動,那么我就很難認為自己是安全的。” Li認為,美國當局的做法會加速美國的人才流失現象。他以去年的調查研究為例,指出2018 年之后,也就是中國行動計劃發起后,華人學者返回中國的速度大幅上升。[1] 這種人才流失的負面效應或許短期之內看不出來,但一定會隨著時間的流逝逐漸顯現。美國前能源部長、斯坦福大學物理學家朱棣文表示:“美國的諾貝爾獎獲得者中約有三分之一是第一代(移民)科學家。” 而不僅是學者群體,中國學生以及處于職業生涯早期的準學者群體,對于自己在美國的處境更是擔憂。 對于美國政府圍繞中國學生的污名化想象,朱棣文不無嘲弄地補充道:“一名中國本科生來到美國,被培養成一名像‘滿洲候選人’那樣的間諜,這種故事和我們教職工看到的實際情況沾不上邊。” 一項有關學生處境的調查顯示,中國學生比非中國籍學生更容易遭遇種族歧視。超過三分之二(68.1%)的中國學生表示存在下列情況:擔心受到美國政府的監視或種族歧視;行業內存在額外的晉升挑戰或專業認可挑戰;由于種族或國籍而難以獲得研究經費。相比之下,非中國籍學生只有三分之一報告過這些問題。 布朗大學希臘裔美國數學家George Karniadakis長期與中國科學家共事。去年,他曾兩次在美國邊境被攔下。每次他的筆記本電腦和手機都會被收走檢查后再歸還。自2021年起,他有三名博士后和一名訪問博士生(均來自中國)在回國時于美國機場受到審問。最終,他們都決定離開美國。Karniadakis雇傭的另外兩名中國研究人員也在美國邊境遭到攔截并被拒絕入境。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414