最近,美國斯坦福大學的John P. A. Ioannidis教授團隊更新了全球十萬科學家的排名。這篇文章按照這個排名找到了全球納米材料研究領域的前五位科學家。我們一起來看看全球納米研究領域最頂尖的五位科學家他們是誰,以及他們又在做哪些研究。

全球排名5,納米領域第1——王中林

王中林是佐治亞理工學院教授和中國科學院北京納米能源與系統研究所首席科學家,也是中國科學院外籍院士、歐洲科學院院士、臺灣中央研究院院士。王中林的研究領域涉及一維氧化物納米結構制備、表征及其在能源技術、電子技術、光電子技術及生物技術等方面的應用。

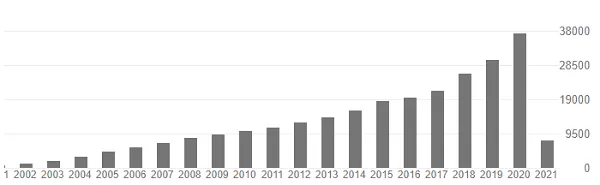

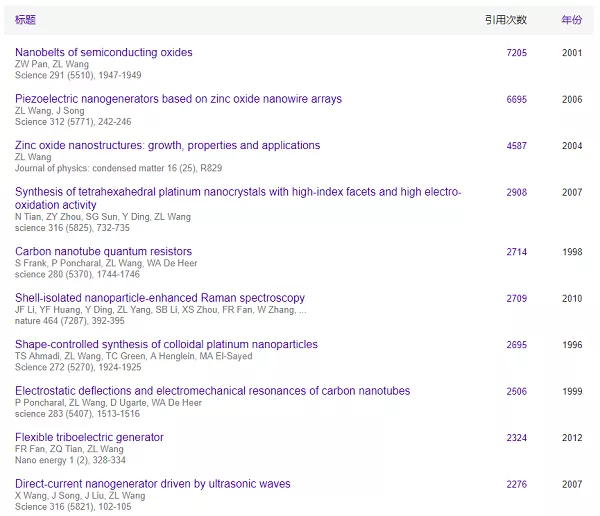

據Google Scholar顯示,王中林的被引用次數超過27萬次,H因子為256.

ACS Nano:多功能同軸能量纖維用于能量收集、存儲和利用

對于可穿戴軟電子設備,人機界面和物聯網,迫切需要纖維能量自動控制電子設備。如何有效地將各種功能性能量纖維整合到其中并實現多功能應用是迫切需要解決的問題。在此,已經向能量收集,能量存儲和能量利用開發了多功能同軸能量纖維。能量纖維由同軸形狀的全纖維狀摩擦電納米發電機(TENG),超級電容器(SC)和壓力傳感器組成。內芯是通過綠色激活策略進行能量存儲的纖維狀SC。外護套是單能量模式的纖維TENG,用于能量收集,外摩擦層和內層構成自供電壓力傳感器。文章系統地研究了每個能量成分的電性能。纖維狀SC的長度比電容密度為13.42 mF/cm,具有良好的充/放電速率能力,并具有出色的循環穩定性。TENG纖維的最大功率為2.5 μW,可為電子表和溫度傳感器供電。壓力傳感器具有1.003 V·k/Pa的足夠好的靈敏度,可以輕松監控實時手指運動并用作觸覺界面。所證明的能量纖維在機械變形下表現出穩定的電化學和機械性能,這使其對可穿戴電子設備具有吸引力。所展示的柔軟多功能的同軸能量纖維在可持續的人機交互系統,智能機器人皮膚,安全觸覺開關等方面也具有重要意義。

文獻鏈接:

Multifunctional Coaxial Energy Fiber toward Energy Harvesting, Storage, and Utilization.

(ACS Nano, 2021, DOI:10.1021/acsnano.0c09146)

全球排名6,納米領域第2——George M. Whitesides

George M. Whitesides是美國哈佛大學的教授。他主要的研究領域包括物理與有機化學、材料科學、生物物理學、復雜性理論、表面科學、微流體、自組裝、微納米技術、發展中經濟體科學、生命起源以及細胞表面生物化學。他在化學領域的研究是金表面/納米粒子巰基分子的組裝方法,以開發自組裝單分子膜、以及制作極微小單元的單分子膜模式、并以此為基板轉寫的微印刷而有名。

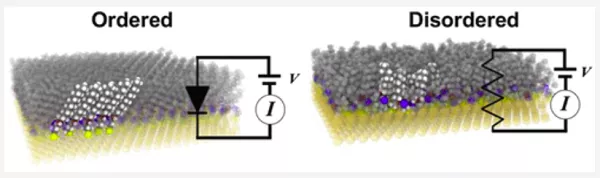

J. Am. Chem. Soc.:SAM中分子的構象和電荷隧穿

本文證明了構成自組裝單分子層(SAMs)的分子的分子構象會以AuTS/S(CH2)2CONR1R2// Ga2O3/EGaIn形式的分子結影響通過它們的電荷隧穿(CT)速率,其中R1和R2是不同長度的烷基鏈。選擇鏈R1和R2的長度以影響單層中分子的構象和構象均一性。分子的構象影響單層的厚度(即隧道勢壘寬度)及其在±1.0 V時的整流比。當R1=H時,分子排列良好,并且主要以反式構象存在。然而,當R1是烷基(例如,R1≠H)時,它們的構象不能再被全反式延伸,并且分子采用更多的gauche二面角。構象類型的這種變化降低了構象順序并影響了隧穿速率。當R1=R2時,相對于通過具有相同總鏈長或厚度的SAM觀察到的CT速率,當R1=H時,CT速率降低(最高6.3倍)。當R1≠H≠R2時,存在一個電流密度與鏈長或單層厚度之間的相關性較弱,并且在某些情況下,即使具有SAM(由XPS確定)相同。這些結果表明,由絕緣的含酰胺鏈烷硫醇組成的單分子層的厚度不僅決定了CT的速率,而且電荷隧穿的速率也受到組成連接的分子構象的影響。

文獻鏈接:

Conformation, and Charge Tunneling through Molecules in SAMs.

(J. Am. Chem. Soc., 2021, DOI:10.1021/jacs.0c12571)

全球排名36,納米領域第3——Alivisatos, A. Paul

Paul Alivisatos是加州大學伯克利分校的教授,同時也是納米晶研究領域的先驅。Paul Alivisato的研究領域可分為三個方向:1. 半導體納米晶物理性質研究與可控合成;2. 納米晶的生物應用;3. 納米晶在能源領域應用。

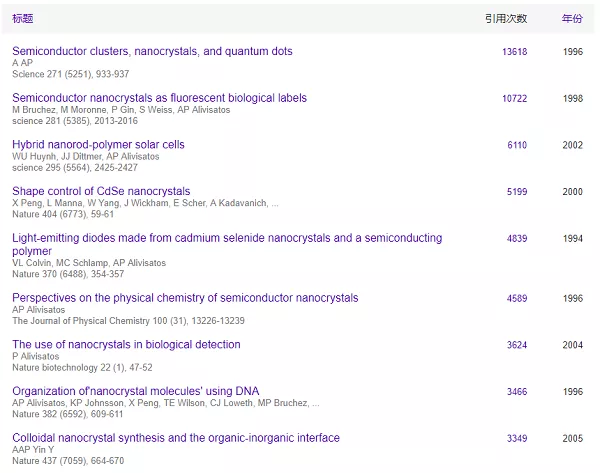

根據google scholar的數據,Paul Alivisatos被引用次數超過16.8萬次,H因子為174.

Paul Alivisatos的高被引論文大多與納米晶相關。

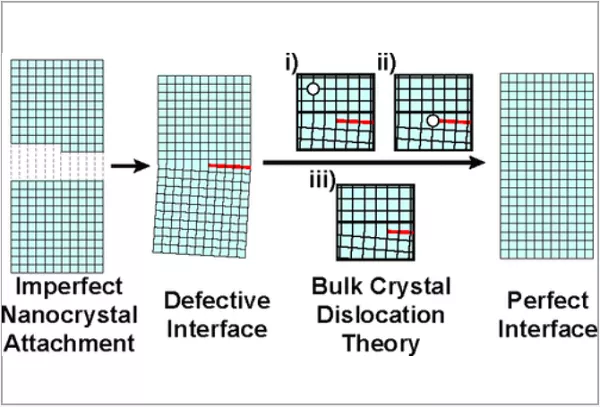

Acc. Chem. Res.:應用位錯理論將納米晶體砌塊構建的人造固體中的缺陷最小化

膠態無機納米晶體的定向原子附著代表了一種強大的合成方法,用于制備復雜的無機超結構。實例包括將納米晶體融合成二聚體和超晶格結構。如果整個連接過程都是完美的,那么所得的材料將具有單個納米晶體原子晶格的單晶排列。盡管單個膠體納米晶體通常沒有許多缺陷,但是存在許多可以在納米晶體附著時產生缺陷的途徑。這些附著產生的缺陷通常是不希望的,因此開發有助于無缺陷附著或修復有缺陷的界面的策略是必不可少的。在某些情況下,源自附件的缺陷是可取的。這篇綜述總結了目前對這些缺陷如何產生的理解,以便為那些設計納米晶體衍生固體的人提供指導。無機納米晶體的小尺寸意味著向表面的擴散長度短,這有利于形成具有原始原子結構的納米晶體構件。然而,一旦附著,就會有許多導致原子尺度缺陷的途徑,體晶位錯理論為理解這些現象提供了寶貴的指導。例如,可以將原子臺階邊緣合并到導致原子額外的半平面的界面中,這稱為邊緣位錯。這些位錯可以由Burgers位錯矢量描述很好地描述,它在幾何上標識位錯可以在其中移動的平面。現場測量已經證實,在一維缺陷的大位錯理論預測在PbTe和CdSe納米晶體界面的幾納米長度尺度上是正確的。最終,位錯理論對納米晶體附著的適用性使附著的預測設計能夠防止或促進納米晶體附著時缺陷的愈合。文章應用了類似的邏輯來理解平面(2D)缺陷的形成,例如納米晶體附著時的堆疊缺陷。體晶缺陷晶體學的概念再次可以確定在納米晶體附著時可以防止或確定性地形成平面缺陷的附著途徑。這里的概念很好地確定了納米晶對的良好附著幾何形狀。然而,目前尚不清楚如何將這些想法轉化為幾乎同時的多粒子附著。阻止納米晶體旋轉的幾何挫折感以及尚未被認為是多粒子附著所特有的缺陷生成途徑使無缺陷的超晶格附著變得復雜。現在,新的成像方法可以直接觀察局部附著軌跡,并且可以提高對此類多粒子現象的理解。隨著進一步的完善,在未來幾年中很可能會實現一個統一的框架,以理解并最終消除熔融納米晶體超結構中的結構缺陷。

文獻鏈接:

Application of Dislocation Theory to Minimize Defects in Artificial Solids Built with Nanocrystal Building Blocks.

(Acc. Chem. Res., 2021, DOI:10.1021/acs.accounts.0c00719)

全球排名48,納米領域第4——飯島澄男

飯島澄男是美國國家科學院和中國科學院外籍院士。現任NEC特別主任研究員、名城大學教授、名古屋大學特聘教授。飯島澄男因為發現碳納米管而被大眾視為“碳納米管之父”,同時也一直被認為是諾貝爾獎候選者。飯島澄男主要從事納米科學、凝聚態物理學、材料學、電子顯微鏡學與晶體學的研究。

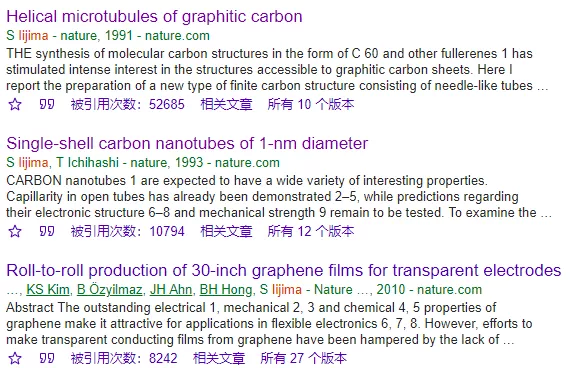

飯島澄男目前的高被引文章通常與碳納米管相關。

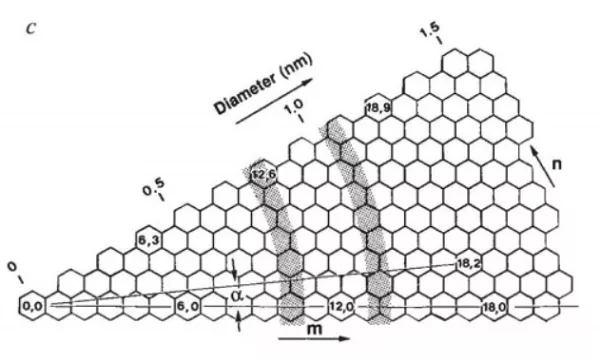

Nature:1納米直徑的單殼碳納米管

碳納米管具有多種特性。開管中的毛細管現象已經得到證明,而有關其電子結構和機械強度的預測仍有待檢驗。為了檢查這些結構的特性,需要具有明確形態,長度,厚度和許多同心殼的管。但是正常的碳弧合成會產生多種類型的管。特別是,大多數計算都與單殼管有關,而碳弧合成幾乎可以生產多殼管。飯島澄男報道了直徑約一納米的豐富的單殼管的合成。盡管在碳陰極上形成了多殼納米管,但這些單殼管卻在氣相中生長。來自單個管的電子衍射使我們能夠確認先前推導的用于多殼管的碳六邊形的螺旋排列。

文獻鏈接:

Single-shell carbon nanotubes of 1-nm diameter.

(Nature, 1993, DOI:10.1038/363603a0)

全球排名66,納米領域第5——John Robertson

John Robertson是劍橋大學工程系的電子學教授。他的主要研究方向是碳材料。研究范圍覆蓋了碳納米管,石墨烯,化學氣相沉積,以及CVD機理建模;碳互連,碳導體,超級電容器的碳;用于互補金屬氧化物半導體晶體管的高κ電介質;高遷移率襯底(例如InGaAs,Ge)上的高κ氧化物;透明導電氧化物,無定形氧化物半導體(AOS),它們的薄膜晶體管,不穩定性機制計算;半導體,氧化物,碳材料的密度函數計算,以及用于正確帶隙的混合密度函數計算;功能性氧化物TiO2等。

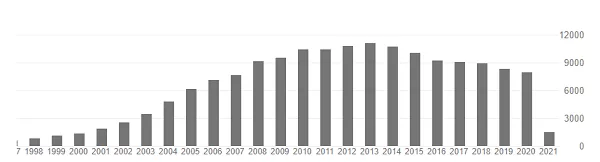

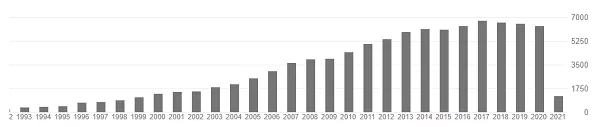

根據google scholar的數據顯示,John Robertson總被引超過99000次,h因子為135。

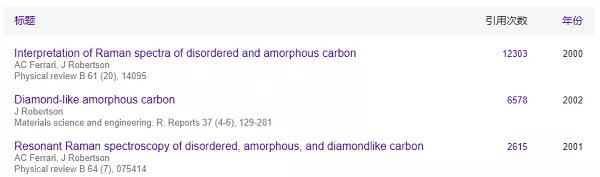

John Robertson引用最高的三篇文章都是做無定型碳材料的研究,目前他的研究方向已經發生了變化。

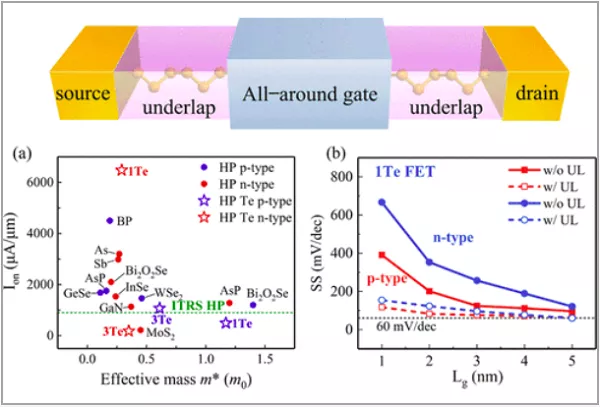

ACS Appl. Mater. Interfaces:低于5 nm應用的碲納米線全能柵極MOSFET

納米線(NW)和全能門(GAA)技術被認為是得益于非凡的門控制能力而維持摩爾定律的最終解決方案。這個工作對直徑小于5 nm碲(Te)的五個不同直徑進行從頭算量子傳輸,GAA NW金屬氧化物半導體場-效果晶體管(MOSFET)。結果聲稱1Te FET的性能優于3Te FET。具有5 nm柵極長度的單個Te(1Te)n型MOSFET同時達到了國際半導體技術路線圖(ITRS)的高性能(HP)和低損耗(LP)的目標。HP導通電流達到6479 μA/μm,比目標值(900 μA/μm)高7倍。此外,n型1Te FET的亞閾值擺幅甚至達到60 mV/dec的熱電子極限。在自旋軌道耦合效應方面,器件的漏極電流得到了進一步改善,特別是p型Te FET也可以達到ITRS HP的目標。因此,GAA Te MOSFET為最新的亞5納米器件應用提供了一種可行的方法。

文獻鏈接:

Tellurium Nanowire Gate-All-Around MOSFETs for Sub-5 nm Applications.

(ACS Appl. Mater. Interfaces, 2021, DOI:10.1021/acsami.0c18767)

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

相關文章

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414

點擊排行

PPT新聞

“海洋金屬”——鈦合金在艦船的

點擊數:7130

腐蝕與“海上絲綢之路”

點擊數:5741