新華社合肥6月8日電(記者徐海濤)氫能是一種高能、潔凈的可再生能源,通過電解水方式低成本、高效率地制備氫氣,是當前國際科研的熱點之一。

近期,中國科學技術大學宋禮教授和江俊教授合作,創新思路設計出一種“松果結構”的鉑金屬催化劑,在制氫效果不變的情況下將鉑金屬的用量降低到傳統商業催化劑的約1/75。日前國際知名學術期刊《自然·能源》發表了該研究成果。

氫能被認為是一種“終極能源”,電解水是最被看好的制備方式之一。電解水的過程中需要使用催化劑,但在催化過程中卻存在原子“忙閑不均”的現象:參與反應的主要是鉑金屬催化劑表層的原子,內層的鉑原子卻在“無所事事”,導致資源浪費和成本高昂。

近期,中科大科研人員想到了一個好辦法,他們將之前扁平形的催化劑做成一顆顆球形的“松果”,使鉑原子位于“松果”的表面,保證了它們都身處“生產一線”。由此,以前的二維平面反應被改造成為三維立體反應。

實驗結果表明,當電解溶液中的反應物通過這種“松果形”催化劑時,形成氫氣的效率大大增加。在產氫量相同的情況下,這種新型催化劑所需要的鉑金屬,只有傳統商業催化劑的約1/75,大大降低了制氫成本。據了解,這項研究同時深化了催化劑效果與結構之間關系的認知,為進一步優化催化劑性能指明了方向。

詳細信息:

電化學析氫(HER)作為水裂解過程的陰極反應是獲得高純度氫氣并實現可持續分布式存儲的重要途徑。如何設計制備高效的催化劑驅動HER反應是推進此方法實際應用所面臨的主要挑戰。針對商業化Pt/C催化劑成本高難以規模化應用的劣勢,研究人員開發了許多低成本過渡金屬化合物(如硫化物、磷化物和碳化物等)作為替代催化劑并取得了一些成果。另外,隨著近年來單原子催化劑制備和表征技術的發展,從降低金屬負載量最大化原子利用率角度出發,利用高本征活性的Pt設計制備催化劑也成為可能。

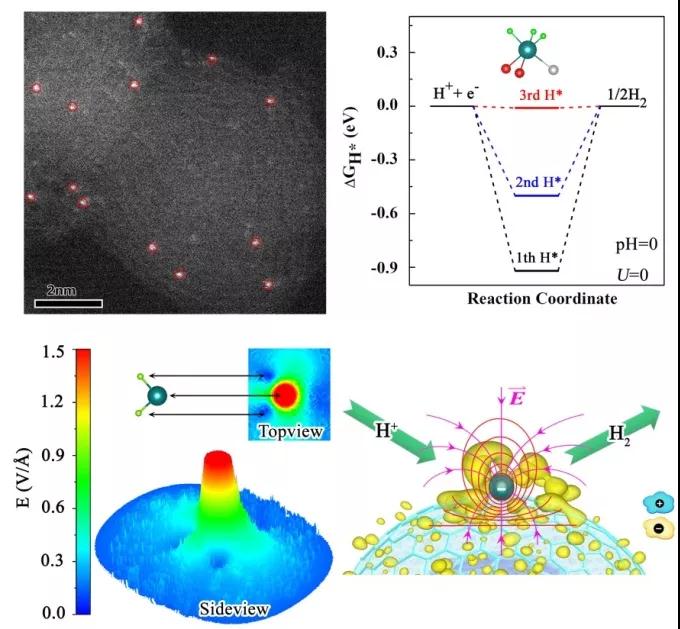

單原子催化劑金屬活性位點通常會均勻地分布在負載載體上。在活性位點結構均一的條件下,從化學反應碰撞理論的角度出發進一步提升催化劑性能的策略有:(1)制備高密度的單原子催化劑(但需要增加金屬的用量);(2)提高反應物在催化劑活性位點的局部濃度。特別地,催化劑的尖端結構可以具備局域電場,其作用于化學反應,反應底物在催化劑的尖端結構周圍會出現局域高濃度分布,從而有望加速化學反應的動力學過程,最終獲得更優的催化性能。

基于此,宋禮課題組在前期納米金剛石的工作基礎上,與江俊及其他合作者通過精準合成結合理論設計,成功獲得了高曲率quasi-0D碳納米洋蔥(OLC)負載Pt單原子催化劑。測試結果表明,在酸性介質中較低Pt負載量(0.27 wt%)的Pt1/OLC催化劑表現出低過電位(38 mV at 10 mA cm-2)和高TOF值( 40.78 H2 s-1at 100 mV),不僅優于同樣方法制備的相近Pt負載量(0.33 wt%)的Pt1/graphene催化劑,而且接近于商業化20 wt% Pt/C催化劑的性能。基于第一性原理方法,理論計算表明Pt位點的產氫活性很高。同步輻射X射線譜學表征結合高分辨電鏡觀測發現,得益于高曲率的OLC載體表面,Pt位點構成尖端并產生局域電場效應,誘導質子聚集在Pt位點周圍,促進了質子耦合的電子轉移(PECT)過程,最終呈現了優異的HER性能。該工作提出了一種通過調控納米碳載體結構增強單原子位點活性的新策略,也提供了一種基于同步輻射精細結構解析和理論計算的有效表征途徑。

論文通訊作者是宋禮和江俊,共同第一作者為劉道彬和李喜玉。該工作從2012年的納米金剛石的純化開始,得到了科技部國家重大科學研究計劃 (MOST)、國家自然科學基金委員會(NSFC)等的資助,同時上海光源、北京同步輻射裝置、合肥國家同步輻射實驗室以及中國科大微納研究與制造中心為課題的開展提供了實驗條件。

高曲率碳納米洋蔥負載Pt單原子催化劑設計及其析氫(HER)機理

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62313558-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414