1.概念

自修復混凝土是模仿動物的骨組織結構受創傷后的再生,恢復機理,采用修復膠粘劑和混凝土材料相復合的方法,對材料損傷破壞具有自修復和再生的功能,恢復甚至提高材料性能的一種新型復合材料。

2.背景

混凝土是一種典型的脆性材料,在使用過程中會在外力或其他因素作用下,產生微開裂或局部損傷,造成力學性能和耐久性能降低,甚至還可能引發宏觀裂縫并出現脆性斷裂,產生災難性事故,給社會造成難以挽回的損失。而目前無論是在道路橋梁還是房屋土建工程,混凝土的運用都非常廣泛,混凝土在工程中應用越來越普遍,越來越重要,因此混凝土裂縫修復成為了學術界和工程界的研究熱點。裂縫的修復方式大致可分為兩種:一種是傳統的事后修復方式或定時修復,這種修復大多針對肉眼能看到的裂縫,修復部位一般為混凝土易損傷處,且受修復材料限制,容易產生二次開裂,隨著技術的發展,混凝土越來越多地被應用到地下建筑物、核電站及儲存劇毒物質裝置等特殊環境,這種停留在被動和訓一劃模式下的修復方式已不能適應當前對混凝土材料的要求;另一種為自愈合自修復,能夠使混凝土裂縫在早期得到控制和修復,避免宏觀裂縫的產生及因滲透而帶來的危害,確保了建筑物的安全和耐久性,從而解決了傳統方法難以解決和無法解決的問題。混凝土按其自愈合和自修復作用方式的不同可以分為:自然自愈合、工程自愈合、被動修復和主動修復等[1]。

3.研究進展

自從1925年Abram的一個偶然發現,拉開了自修復混凝土發展的序幕。他將進行過混凝土抗彎拉試驗并已經產生裂縫了的混凝土試件隨意扔在戶外長達8年之久,偶然的一天他發現此混凝土試件的裂縫居然已經愈合了。帶著驚喜和困惑他再次將此開裂后自動愈合的混凝土試件進行抗彎拉試驗,此時他發現這些混凝土試件的強度竟然達到了以前強度值的三倍。這個發現讓人們對自修復混凝土的研究燃起了希望。

后來有個挪威學者Stefan Jacobsen進行這方面的研究也發現,將混凝土進行凍融循環損傷以后,再將這個混凝土試件放在水中保持2-3個月的時間,重新再做混凝土的抗壓強度試驗時發現試件的強度有了4%-5%的恢復。

東京理工大學的Nobuaki Otsuki教授和美國加州大學伯克利分校的日本學者J. S. Ryu用電化學技術研究了鋼筋混凝土裂縫的愈合,取得了可觀的成果。首先,他們在100 X 100 X 200mm混凝土試件上預制表面裂紋或者穿透裂紋,然后將這開裂的試件浸泡在0. lmol/L Mg (N0) z或者MgClz溶液中,再施加直流電源,電流密度為:0. 5 -1. OA/m2。裂紋尖端附近電流密度更高,電沉積首先在裂紋尖端形成,裂紋尖端的曲率半徑逐漸增大,最后達到完全鈍化,從而在混凝土表面覆蓋約0. 5-2mm的電沉積物,逐漸修復裂縫。裂縫閉合在通電的前兩個星期速度最快,約4-8個星期的時間,裂縫幾乎完全愈合,并且滲透率也降低了。還有一些學者在開裂的混凝土中加入特殊的活性無機料和有機化合物,靠混凝土的進一步水化和有機物在堿性條件下會緩慢硬化的特性,使帶有裂縫的混凝土達到裂縫自修復、自鈍化的目的。

九十年代初期,日本東北大學的學者三橋博三教授將內含修復劑的玻璃纖維或空心膠囊摻入到混凝土中,分別用環氧樹脂、水玻璃和稀釋水玻璃作為修復劑。

將修復劑注入空心玻璃纖維或空心膠囊中,當混凝土在外力作用下發生開裂時,空心纖維或膠囊破裂,修復劑流出覆蓋滿裂縫,使混凝土裂縫重新愈合。他們制作了齡期為7天和28天的混凝土試件,測試經不同修復劑修復裂縫后,混凝土試件的強度恢復率約達6%。

日本學者沼尾達彌研究了自修復混凝土的性能。研究了在自修復混凝土中不同纖維摻量、尺寸和不同水灰比等因素對自修復混凝土性能的影響。研究得出:

直徑為3mm^5mm,摻量3%^5%的玻璃纖維對混凝土抗壓強度影響不大,但是玻璃纖維摻量過大,會導致混凝土強度下降:水灰比對修復混凝土抗壓強度有較大影響,水灰比越大,混凝土抗壓強度越低。

1994年,Carolyn Dry教授(美國工llinois大學)將載有膠粘劑(縮醛高分子溶液)的載體(空心玻璃短管或者玻璃空心纖維)加入到混凝土材料中,配制成具有智能型仿生自愈合神經網絡系統的自修復混凝土。自修復混凝土結構一旦受到外界作用出現損傷或者裂縫時,載體內的膠勁劑修復液就會流出滲入到裂縫,使混凝土裂縫愈合。將經過自修復膠勁劑修復后的混凝土試件再次進行混凝土抗彎拉試驗,發現試件的強度比先前還高,并且混凝土材料的延性也得到了很大的改善。

南京航空航天大學的智能材料與結構航空科技重點實驗室,在我國的智能復合材料研究領域處于領先地位。1997年,他們研究了利用液芯光纖和形狀記憶合金(SMA絲)對復合材料結構中的損傷進行自診斷、自修復的方法。對總體方案進行了分析,用環氧E44和環氧E51做了初步試驗:將液芯光纖和形狀記憶合金埋入混凝土中,光纖的出射光由光敏管接受,當混凝土發生損傷時,由液芯光纖組成的自診斷、自修復網絡使膠液流入損傷處,同時局部激勵損傷處的SMA短纖維,產生局部壓應力,使損傷處的液芯光纖斷裂,膠液流出,對損傷處進行自修復,而且當液芯光纖內所含的膠粘劑流到損傷處后,SMA激勵時所產生的熱量,將大大提高固化的質量,使得自修復完成得更好。

2011年,南京航空航天大學的學者楊紅提出:利用空心光纖來實現智能結構的自診斷、自修復。該文首創將空心光纖用于智能結構中的研究方法,設計了埋入空心光纖的復合材料的診斷與修復系統,用于檢測復合材料損傷程度與損傷位置以及對損傷處進行自修復等。在此復合材料中,還埋入了形狀記憶合金(SMA)絲以提高復合材料的強度、安全和可靠性。研究的對象是紙蜂窩和樹脂基兩種復合材料,利用空心光纖注膠的方法進行了復合材料自修復的研究。試驗表明,修復后的紙蜂窩復合材料完全達到正常材料的使用性能,樹脂基復合材料在完全破壞的情況下,經修復后,材料的拉伸和壓縮性能得到很大的恢復。

2005年,鄭州大學的學者研究了膠囊型智能復合材料。將含有膠勁劑的微膠囊顆粒加入到復合材料中,復合材料內部一旦產生損傷或者裂紋,在裂紋擴展力的作用下,埋入復合材料中的微膠囊就會破裂釋放出修復膠勁劑,修復膠勁劑將裂紋修復有效阻止了裂紋的進一步擴展,實現了材料的自修復功能。

2010年,國內學者研究發現:在混凝土梁中預先配置SMA能夠顯著提高它的剛度;通過通電激勵加熱的方法,SMA鋼筋恢復力提高可以有效減小梁的撓度和裂縫寬度;增加SMA合金的總截面面積(即提高它的配筋率),可以提高合金對混凝土梁的驅動效果。

國內外對自修復混凝土的探究主要有2個大的方向:

①用膠囊或者空心纖維玻璃管等可以承載膠勁劑的載體,將修復膠勁劑送入普通混凝土中,當混凝土受拉產生裂縫時,載體破裂,修復膠勁劑流出,從而對裂縫進行修復。

②形狀記憶合金型自修復混凝土:在混凝土容易開裂的區域埋置經過預拉的形狀記憶合金絲(s})和光纖。當混凝土受到外界影響產生裂縫超過允許的寬度時,通過光纖拾取的信號向微處理系統發出指令,形狀記憶合金絲(s})則發揮功效使裂縫愈合或者限制裂縫的擴張,從而達到自修復裂縫的目的。

在自修復混凝土的研究過程中還存在一些難點未得到解決:

①自修復混凝土膠茹劑的性能還需得到進一步改善,目前還無法實現多次裂縫自修復;②自修復混凝土配制的原材料中有對人體產生傷害的物質,還需進一步研究解決此問題;③膠勁劑載體的加入,會使自修復混凝土自身強度降低。如果能解決此問題,對自修復混凝土的發展具有重要意義[2]。

4.裂縫產生原因

據調查結果顯示:在美國有577000座公路橋,其中69%以上都有混凝土的橋面板,超過25年的橋面板大都己經翻新或需要修復。美國大壩委員會統計,1972年以前發生大壩病害事故349起,其中嚴重破壞甚至廢棄的重大事故有74起,威脅公眾安全的大壩有160座。國內的建設規模雖不如發達國家,工程歷史也不長,但也存在較嚴重的混凝土工程損害情況。據對我國70座大壩調查結果,有裂縫者占100%,滲漏溶蝕占87. 5%,沖刷磨損及空蝕占68. 8%,碳化和鋼筋銹蝕局部破損占43. 8%,水質侵蝕占28%,凍融局部破壞占15. 6%。從以上分析可知:混凝土的應用是非常普遍的,裂縫在混凝土中的存在也具有普遍性。

混凝土裂縫的產生,如果根據裂縫產生的原因則可以劃分成兩大類,一個是結構性的裂縫,另一個就是非結構性的裂縫。如果按照裂縫產生時間則可以分為施工過程中出現的裂縫和使用過程中出現的裂縫。

在實際應用當中,比較常見的裂縫就是由化學反應所引起的裂縫。其中,堿骨料的反應所產生的裂縫和鋼筋的銹蝕所產生的裂縫是混凝土結構中最常見的。混凝土在拌合之后就會出現一些堿性的離子,然后這些離子就會和一些活性的骨料發生化學反應,從而引起體積膨脹,造成混凝土的酥松、開裂。這種裂縫一般清況下發生在混凝土結構使用的時候,如果出現這種裂縫,那么就會很不好修補了。

5.自愈合混凝土

5.1. 細菌混凝土

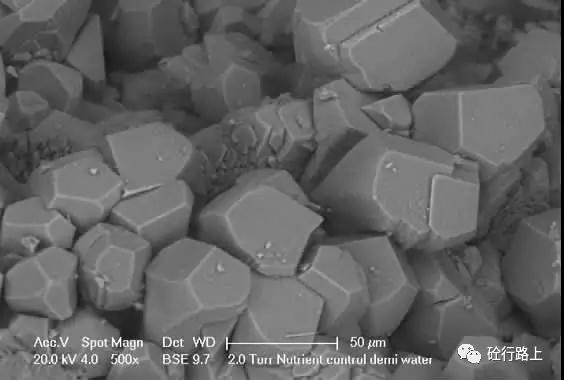

一般存活于極度干燥的環境(如沙漠)甚至超堿性環境中的細菌形成抱子的能力很強,而且其生存環境與混凝土內部環境相似。這些干燥或耐堿性細菌具有極低的代謝活性,能夠抵抗較高的機械應力和化學誘導應力,并有較長的壽命。目前己對耐堿性的內生抱子細菌在提高混凝土自愈合能力方而進行了相關研究,并通過ESEM分析(環境掃描電子顯微鏡)說明了細菌混凝土中方解石沉淀的可能性。下圖展示了裂縫中沉淀的方解石。

研究發現:混凝土基體中的抗堿性內生抱子細菌可以活躍地沉淀碳酸礦物,用于激活內生抱子的水可以通過裂縫進入混凝土結構。此外,細菌需要有機碳進行礦物沉淀,并使其轉化為無機碳,隨后與游離鈣沉淀形成碳酸鈣。游離鈣離子通常存在于混凝土基體中,但有機碳沒有。而理想情況是有機碳也是混凝土基體的一部分,在這種情況下,只需要外部的水來激活混凝土中的細菌,就可以把混凝土基體中的有機碳轉化成碳酸鈣,從而實現裂縫的愈合。

基于此,研究人員設計了一個新的方法,即使用一種由細菌和底物混合組成的兩組分生物愈合劑。將細菌和底物都儲存在多孔膨脹粘土顆粒中,在混凝土的生產和硬化過程中保護了細菌,使其存活更長的時間直到需要自愈合。

試驗制備了只添加底物和添加了底物及細菌的混凝土試樣。養護56天后進行拉伸破壞試驗使其部分開裂,然后放入一個滲透試驗裝置中,該試驗裝置24h提供側向水壓力。愈合后的裂縫在顯微鏡下的觀測結果如圖所示,同時檢測了試樣愈合后的滲透性。試驗結果表明:細菌混凝土的裂縫愈合比具有相同成分但沒有添加細菌的混凝土更有效。

透過裂縫滲入的CO2與混凝土基體的氫氧化鈣反應產生碳酸鈣,反應方程式為:CO2+Ca(OH)2一CaCO3+H2O在這種情況下,由于CO2數量有限,只產生了少量碳酸鈣。同時裂縫表而的氫氧化鈣將會溶解并從裂縫擴散,進入外部水溶液中。隨著外部水溶液中CO2含量的增加,溶解的氫氧化鈣將在遠離裂縫的地方沉淀形成碳酸鈣。而由于細菌進行碳酸鈣的轉化十分活躍,使得自愈合過程更加高效:

Ca(C3H5O2)2+7O2一CaCO3+5C02+5H2O

這個過程間接地和裂縫表而的氫氧化鈣反應產生CO2。在后而的過程中,氫氧化鈣并沒有溶解擴散,而是直接與細菌產生的CO2反應生成碳酸鈣,使得裂縫愈合效果更好。

由此看出,生物愈合劑的自愈合效果相對較好,可以作為以化學成分或水泥粘合劑為基礎的自愈合劑的替代品[3]。

5.2自愈合纖維混凝土

研究表明:裂縫的寬度是混凝土發生自愈合的關鍵。能夠發生自愈合過程的裂縫寬度要求低于200μm,最佳情況是低于50 μm,特別是對于持續水化水泥的自愈合過程。然而在實際中是很難達到裂縫寬度要求。為了能夠有效地對裂縫寬度進行控制,Li等人開發了一種新的纖維增強應變硬化水泥基復合材料,稱為高延性水泥基復合材料(Engineered Cementi-tious Composites,簡稱ECC),ECC是根據微觀力學和斷裂力學原理設計以控制裂縫寬度。ECC中使用的纖維在經過設計后與砂漿基體協同作用,從而抑制局部性的脆性破壞。即使混合料局部受到幾百牛頓的拉力,也只會產生微裂紋損傷。

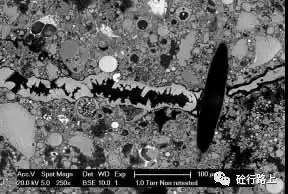

應變硬化水泥基復合材料(Strain Hardening Cementitious Composites,簡稱SHCC)是代爾夫特大學Microlab的一個主要研究課題。對SHCC梁試件進行四點彎曲試驗,試件撓度高達2. 4 mm,隨后分別將其在水和空氣中養護28 d。在水中養護的試件表現出極佳的撓度增強能力和剛度恢復能力,然而在空氣中養護的試件并沒有表現出以上性能。ESEM和XEDS(X射線衍射)的觀察結果進一步證實了這個發現。愈合后試件的機械性能得到了恢復,裂縫中充滿了反應產物。

基于上述研究可以得出以下結論:

(1)在水中養護的試件自愈合后的彎曲能力與原始試件相比可以恢復65%-105%,而空氣中養護的試件的比例是40%-60%。此外,在初始線性階段水中養護的自愈合試件比空氣中養護的試件的剛度更大,原因是在水中裂縫內部形成了自愈合產物。

(2)通過ESEM和XEDS觀察發現水中的微裂縫主要通過碳酸鈣愈合。從ESEM還可以看出,愈合產物是從裂紋的兩邊向中間生長的。這是因為裂紋表而附近氫氧化鈣的濃度相對較高,這些氫氧化鈣從大塊膠凝材料和不規則斷裂而擴散至裂縫附近,在裂縫表而附近形成方解石。

(3) SHCC的自愈合能力很大程度上取決于未發生水化的水泥及其他膠結材料。低水灰比的膠結材料更能促進自愈合過程。

(4)減小SHCC混合物中裂縫的寬度同樣是研究的重點,因為減小裂縫寬度將減少對用于填補裂縫的愈合產物的需要,愈合產物更容易從裂縫的兩而生長從而連接到一起。

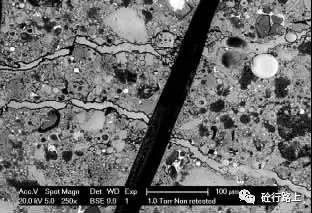

大裂縫和在空氣中養護的試樣的自愈合仍需進一步研究。圖5表明寬度小于15 μm的裂縫很容易愈合。但是寬度大于60μm的裂縫只能部分愈合。為了進一步減小裂縫寬度,對添加超細纖維的PVA(聚乙烯醇)纖維增強水泥基復合材料進行了相關研究。超細纖維采用長度為2 mm和平均直徑8μm的鋼棉或巖棉纖維。這些超細纖維有助于分散水泥基中的裂縫,從而減小裂縫,提高自愈合效果。

針對自愈合只能在有水存在的條件下發生,己有兩種方法使自愈合在干燥環境下也能發生。中空植物纖維可以存儲大量液體,因此可被用于新的混凝土自愈合體系。將植物纖維作為儲存愈合劑的儲存器,一旦產生裂縫,纖維破裂后愈合劑就會向裂縫擴散并最終愈合裂縫。研究表明:使用填充了愈合劑的涂層木纖維(或纖維束)也能實現混凝土裂縫的自愈合。為了使新的自愈合系統起作用,至關重要的就是將纖維中的愈合劑釋放。在研究中,首先在木纖維束上涂覆聚硅氧烷涂料,然后填充熒光染料愈合劑,最后密封。然而,涂層木纖維在分層模式中容易失效(圖6),失效與纖維長度和兩端密封引起的負壓力無關,可能是因為在單一裂縫平而上連續纖維或短纖維易被破壞,導致了愈合劑的流失。

在干燥環境下提高自愈合能力的第二個方法是在混合料中使用高吸水樹脂( Super Absorbent Poly-mers,簡稱SAP) 。SAP吸水后在混凝土中可以發生水化反應,從而在后期促進自愈合過程。SAP通常被用作減少混凝土收縮的外加劑。相比于其他貯存水的容器,SAP所在的結構在經受下雨天氣后將被重新充填,然后緩慢釋放出自愈合過程所需要的水[3]。

5.3.形狀記憶合金的損傷控制

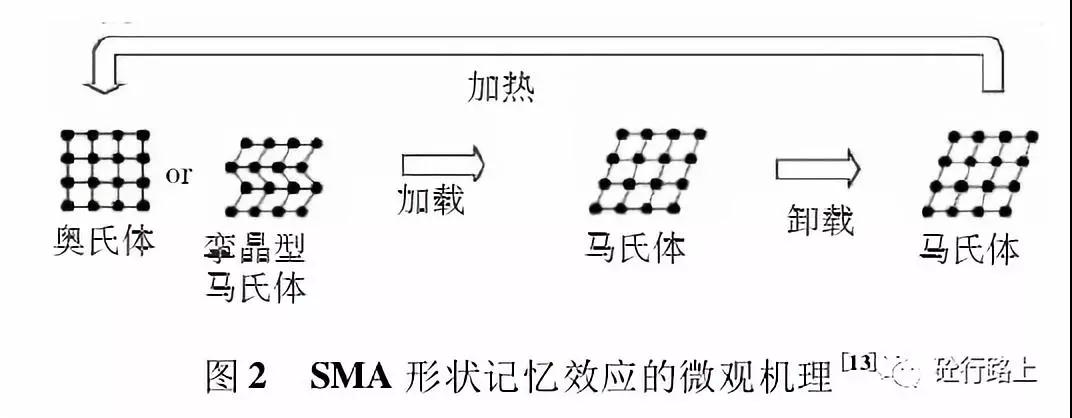

形狀記憶合金(shape memory alloy ,SMA)是智能結構中的一種驅動元件,其特點是具有形狀記憶效應和超彈性效應,可以實現長期、在線、實時監測,并進一步實現結構的自修復功能。普通的金屬材料,當內部應力超過其彈性極限時,將產生塑性變形,由于塑性變形的不可逆性,卸載之后,材料的變形不可恢復,而形狀記憶合金具有形狀記憶效應。將形狀記憶合金材料在高溫下定形,冷卻到低溫,并施加變形,使它存在殘余變形。如果對形狀記憶合金進行加熱,就可以使低溫狀態所存在的殘余變形消失,形狀記憶合金將恢復到高溫下所固有的形狀,隨后再進行冷卻或加熱,形狀將保持不變。上述過程可以周而復始,仿佛合金記住了高溫狀態所賦予的形狀一樣。形狀記憶合金可恢復的應變量高達7%一8%,形狀記憶合金具有雙程記憶效應和全程記憶效應。圖2表達了SMA受載變形、加熱恢復初始形狀的形狀記憶效應的微觀機理。

把經過預拉伸的SMA絲埋入混凝土構件的受拉區,當構件或結構在工作中出現了不允許的裂紋或裂紋寬度時,對處于裂紋處或裂紋附近的SMA絲通電加熱激勵,使其收縮變形,從而使裂紋閉合或限制裂紋的進一步發展,這樣構件就成了具有自診斷、自修復功能的智能混凝土構件。

將形狀記憶合金用于梁荷載裂紋自修復試驗時,形狀記憶合金被激勵起來后,梁在合金回復力作用下產生反向彎矩,使其撓度不斷減小。

SMA雖然具有眾多優點,但因利用其形狀記憶效應時需要加熱,限制了它的工作范圍,一般只能用于10 Hz以下的振動響應控制,且長期使用后,材料本身會產生蠕變,工作穩定性較差。此外,由于材料本身的電阻不大,采用電加熱方式激勵SMA時就需要較大的電流和較粗的導線。溫度過高也會影響SMA的記憶性能。目前市場上每公斤NiTi SMA的價格在1 500元左右,是普通鋼材價格的700倍,差距非常大。這些缺點限制了SMA材料在水泥基材料自修復中的應用。

SMA在混凝土結構損傷自診斷、裂紋自閉合、實現結構構件的緊急自修復應用方面具有很大優勢,但是SMA電阻變化率敏感性和驅動性受SMA絲與混凝土的錨固、粘接和預張拉等因素的影響,目前尚在深入研究中[4]。

5.4.基于膠囊方式的自修復

微膠囊方式的自修復方法的基本原理是:①裝有修復劑的微膠囊和固化劑均勻分散在基體材料中;②當基體材料產生裂紋時,裂紋尖端的微膠囊在集中應力的作用下破裂,修復劑流出,在毛細作用下滲入基體裂紋中;③滲入裂紋中的修復劑與分散在基體材料中的固化劑相遇,修復劑固化將裂紋修復,抑制裂紋繼續擴展,達到恢復甚至提高材料強度的效果,完成對損傷進行自修復。

物理法制備微膠囊就是采用物理變化的方法來制備微膠囊。微膠囊的物理制備法主要有:噴霧干燥法、噴霧冷凝(冷卻)法、空氣懸浮法、擠壓法、包合法等等。

2001年White等在《自然》雜志上報道將埋植技術、烯烴聚合和高分子體系等集為一體,將環戊二烯二聚體包裹在脈醛樹脂制成的微膠囊,與催化劑一起分散在環氧樹脂基體中。當材料產生裂紋時,由微膠囊破裂釋放出環戊二烯二聚體,由于裂紋產生的毛細管虹吸作用,環戊二烯二聚體迅速滲入裂紋與催化劑產生交聯聚合,從而達到用于聚合物基復合材料的自修復目的。這種方法的巧妙在于反應機理屬于活性聚合,修復后聚合物端基仍有活性,重新注入單體可以繼續聚合,因此只要適時添加單體即能對再產生的裂紋進行多次修復。這種由損傷激發的自修復模型為定點修復提供了可能,另外修復劑發生活性聚合反應,一部分修復劑發生反應并不影響其他修復劑的修復性能,從而被材料多次修復成為可能。

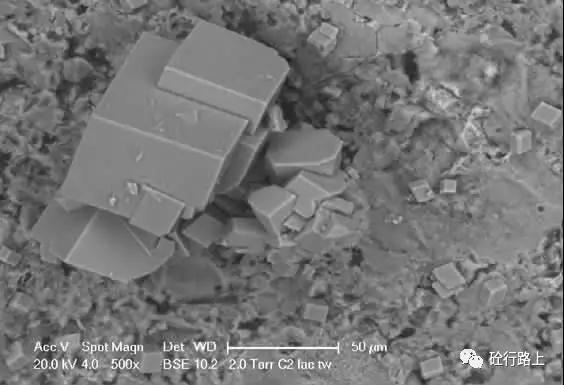

根據材料修復機理可知,用于自修復的微膠囊不僅要在存放過程中儲存修復劑,而且當基體材料發生破壞時,還要能為修復過程提供一個驅動力。微膠囊必須擁有足夠的強度,在聚合物加工過程中保持完整無損,且擁有足夠的外力靈敏性,在聚合物發生破壞時能夠迅速破裂。這樣,就要求包覆修復劑的囊壁與基體有高豁結強度。同時,修復劑的豁度要小,具備良好的流動性,在環境溫度和壓力下可以長期儲存,發生聚合時體積收縮率低。為了保證有足夠長的存放壽命,囊的密封性要好,保證修復劑不能滲透和擴散到囊壁外。圖4為用于復合材料自修復的微膠囊及其破裂后的顯微照片。

微膠囊自修復方法具有如下優點:①有利于單一樹脂體系的修復;②在樹脂體系的自修復中具有較好的強度恢復;③水泥基體內部存在大量微小空隙,這些微空隙為微膠囊提供了天然存儲場所,微膠囊易于均勻分散于材料中不會明顯影響材料的性能。

微膠囊自修復方法的缺點表現在:①要求微膠囊破裂以釋放修復劑;②樹脂膠囊必須緊密接觸催化劑;③膠囊的摻入影響基體中纖維的選擇;④催化劑和微膠囊的分散要與破壞區域相匹配;⑤樹脂儲存量有限;⑥修復樹脂消耗后產生內部孔隙;⑦樹脂必須與微膠囊壁材相匹配;⑧在復合材料自修復技術上存在應用難題。

膠囊化的化學結晶型自修復混凝土,將作為修復劑的無機鹽(一種或兩種以上的復鹽)真空浸滲到球形多孔骨料中(如陶粒、珍珠巖等),通過浸滲次數控制多孔骨料中的修復劑含量,然后將骨料表面用瀝青或樹脂密封,最后在骨料表面豁附致密的低水灰比水泥漿或礦物摻和料(硅灰、礦粉和粉煤灰等),表面豁附的水泥或摻和料在混凝土基體中持續水化,改善了骨料與混凝土的界面結合情況。將載有修復劑的骨料按普通方法制備成輕質自修復混凝土,載有無機修復劑的多孔骨料均勻分散于混凝土中。

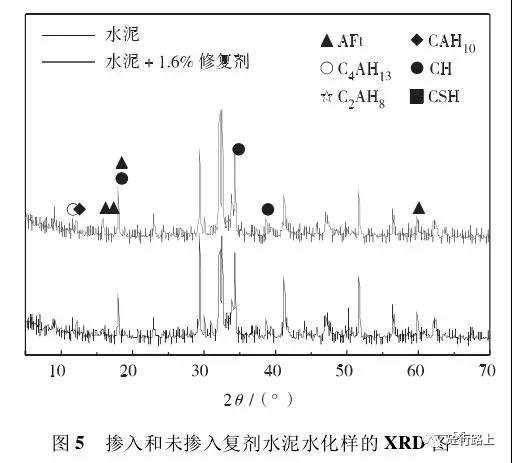

將硬化成熟的自修復混凝土施加一定程度的外荷載至混凝土基體內部開裂損傷處,混凝土的變形導致多孔骨料破裂,骨料內的無機修復劑溶于混凝土基體的水溶液中并擴散至裂紋處,無機鹽與裂紋處水泥粒子及水泥水化產物反應生成鈣礬石晶族,由于鈣礬石為水泥水化產物中的一種,故與水泥基體可進行很好的化學結合,而且無機鹽反應生成鈣礬石,體積膨脹數倍,有利于封堵裂紋,如圖,無機鹽修復劑可明顯促進水泥水化進程。

目前,膠囊化的化學結晶自修復混凝土研究剛剛起步,相關研究成果很少,一些關鍵技術尚待解決,如修復劑含量與裂紋參數的匹配,若修復劑過少,則反應產物不能很好地封堵裂紋;若修復劑含量過高,則生成的鈣礬石晶體在裂紋處過度膨脹會給混凝土基體帶來新的損傷[4]。

6.自愈合和自修復混凝土存在的主要問題

自愈合和自修復混凝土作為一種新型復合材料被國內外眾多學者研究,雖然取得了一些研究成果,但口前還處于初級階段。在研究過程中,有以下問題履待進一步研究:

(1)纖維增強水泥基復合材料雖然比普通混凝土具有較高的潛在自愈合性能,但依然受到齡期、環境介質、溫濕度和外加劑等的影響,耗時長,效果不明顯。因此需選擇更好的愈合方式。

(2)微生物的使用可促進混凝土的自愈合,但也存在一些缺點,例如:厭氧細菌酶化作用時產生氨氣,不僅危害人體健康,還會轉化成硝酸,腐蝕鋼筋。細菌的壽命較短,細菌死亡后在混凝土中留下空穴致使混凝土強度降低,難以滿足建筑物和基礎設施的需求。

(3)修復膠勤劑一般具有毒性,很大程度上影響了研究成果在工程中的應用。在不影響混凝土性能的情況下如何選擇修復劑載體的性質及數量、基體開裂后修復劑如何流出、流出后能否及時修復裂縫、能否進行多次修復等問題還有待深度研究。

(4)使用智能裝置的混凝土主動自修復系統,成本較高,因此如何解決低成本高性能這一矛盾問題具有一定的挑戰性。

[1] 孫道勝,陳遠遠。自愈合和自修復混凝土的研究進展[J].材料導報。20140.6

[2] 董利。水泥混凝土自修復技術試驗研究[D].2013.05

[3] 高輝,秦拒澤。解決道路結構耐久性與可持續性的自愈合機理——自愈合混凝土與瀝青的最新進展[J].中外公路。2014.12.

[4] 邢鋒。自修復混凝土系統的研究進展[J].深圳大學學報。2013.09.

更多關于材料方面、材料腐蝕控制、材料科普等方面的國內外最新動態,我們網站會不斷更新。希望大家一直關注中國腐蝕與防護網http://www.ecorr.org

責任編輯:王元

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

投稿聯系:編輯部

電話:010-62313558-806

郵箱:fsfhzy666@163.com

中國腐蝕與防護網官方 QQ群:140808414

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

相關文章

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62313558-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414

點擊排行

PPT新聞

“海洋金屬”——鈦合金在艦船的

點擊數:5768

腐蝕與“海上絲綢之路”

點擊數:4763