5.3.1.1 我國海水淡化發展情況簡介

我國的海水淡化技術研究始于上世紀50年代,1967-1969年,國家組織了全國海水淡化會戰,同時開展了電滲析、反滲透和蒸餾法等多種海水淡化技術方法的研究與開發,促進了我國淡化技術的發展。1977年,大連海水淡化蒸餾法發協作組研制成功我國第一套豎管多效蒸發海水淡化裝置,日產水10-12立方米;1981年二所在西沙永興島建成了我國第一個日產200立方米的電滲析海水淡化站;隨著幾個國家科技攻關的持續支持,我國海水淡化技術進入快速發展軌道,先后建成幾個產業化示范工程。2000年,河北滄州化學工業公司建成18000m3/d高濃度苦咸水淡化廠;2003年,杭州水處理中心在山東榮成建成“萬噸級反滲透海水淡化示范工程”;2004年,天津海水淡化所在山東黃島建成日產3000噸的低溫多效海水淡化工程。進入本世紀以來,我國淡化產業進入快速發展期,先后上馬建設了一批工程項目,如天津北疆電廠20萬噸/日低溫多效蒸餾淡化、天津新泉10萬噸/日反滲透淡化。也有企業涉足國際市場并有斬獲,如眾和公司在印尼先后成功實施了6臺套總規模2.1萬噸/日低溫多效淡化系統。

1)工程規模

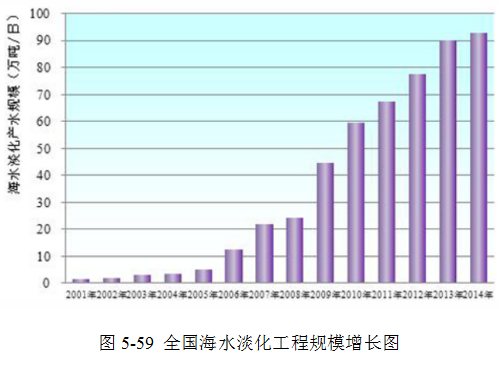

雖然我國海水淡化發展速度較快,但總體規模依然很小。截止2014年底,全國已建成海水淡化工程總規模僅9.27×105m3/d,其中2014年,全國新建海水淡化工程9個,新增海水淡化產水規模26075 m3/d。目前,我國已建成萬噸級以上海水淡化工程27個,產水規模約8.13×105m3/d,其中最大海水淡化工程規模2.0×105m3/d;千噸級以上、萬噸級以下海水淡化工程34個,產水規模超過1.05×105m3/d;千噸級以下海水淡化工程51個,產水規模9605m3/d。

2)地域分布

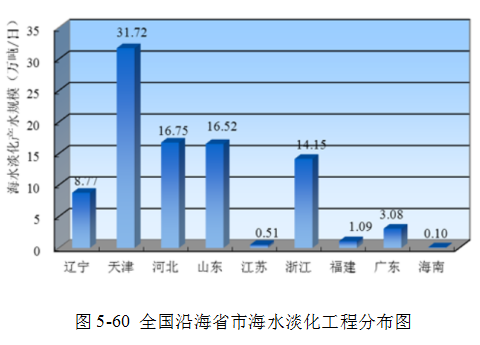

全國海水淡化工程在沿海9個省市的濱海地區及海島都有分布,主要集中在天津、河北、浙江、遼寧、山東等水資源嚴重短缺的沿海城市和海島。北方以大規模的工業用海水淡化工程為主,主要集中在天津、河北、山東等地的電力、鋼鐵等高耗水行業;南方以海島民用海水淡化工程居多,主要分布在浙江、福建、海南等地,以百噸級和千噸級工程為主。

3)技術進展與應用

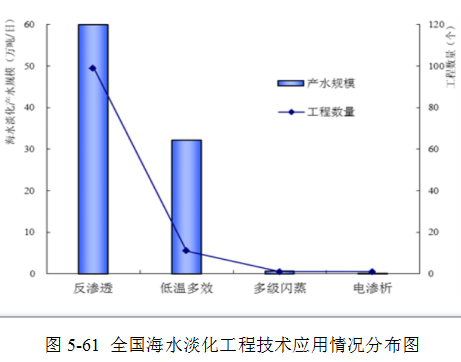

反滲透(RO)、低溫多效(LT-MED)和多級閃蒸(MSF)海水淡化技術是國際上三大主流商用海水淡化技術。我國反滲透和低溫多效海水淡化技術已達到或接近國際先進水平。其中,反滲透技術占全國總產水規模的64.69%,低溫多效技術占全國總產水規模的34.64%,其他為早期投建的多級閃蒸和電滲析海水淡化工程。

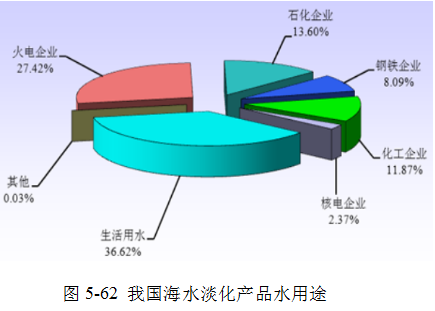

然而,時至今日,我國淡化水用途仍較單一,以工業應用為主,裝機規模為5.87×105m3/d,占我國已投建海水淡化產能的63.35%。其中,火電企業為27.42%,核電企業為2.37%,化工企業為11.87%,石化企業為13.60%,鋼鐵企業為8.09%。用于居民生活用水的工程規模為3.39×105m3/d,占總工程規模的36.62%,如浙江六橫、海南晉卿、永樂群島等島嶼海水淡化工程。用于綠化等其他用水的工程規模為240m3/d,占0.03%。

4)發展趨勢

根據《2015年中國海洋經濟統計公報》數據,2015年度我國海水淡化產業新增產值14億元(僅為淡化水產值),在全國海洋經濟中占比較小,僅為0.1%。但其帶動的相關技術研發、設備制造、材料防腐、工程建設等上下游的產值約為400多億元。而且隨著我國水資源供需矛盾的日益突出,國家已將海水淡化定位為水資源的重要補充和戰略儲備,要納入水資源統籌規劃和調配,海水淡化市場必將進一步持續增長,形成年千億規模的行業產值。

5)國內外技術比較

據國際脫鹽協會最新的統計顯示,全球淡化裝機容量在過去5年內以每年10-30%的速度在增長。截至2015年,全球已有150多個國家和地區建成18000多個淡化廠,累計裝機容量8.65×107m3/d。相比國外,我國淡化產能還較小,僅占全球淡化產能的1%,未來有很大發展空間。

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62313558-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414