科學技術作為第一生產力,是國家實力的決定性因素之一,全面影響國家經濟、政治、文化、社會和生態。中國科學院院士、北大科技醫史系創系主任韓啟德在最近的演講中提出,科學技術的發展,離不開其土壤和環境——科學文化。

由于歷史以及其它種種因素,我國發展科學的土壤相對貧瘠。如果追溯起來會發現,現在一些不盡如人意的地方,其根源往往是精神層面、文化層面的問題。如果我國要進一步在世界科技格局中占據自己應有的地位,培育和發展適于創新的科學文化是非常重要的。

在韓啟德關于科學與文明的報告中,提出了當前科技發展需要認真思考的十二個問題。讓我們跟隨科學家的思考,一起來看科技發展之問。

韓啟德院士

1 科學是什么?

這是基礎問題,在對科學的認識上無法達成一致的話,再討論其它科學與文明的問題就容易出現“雞同鴨講”的情況。圍繞“科學是什么”,我提出四個更為具體、深入的問題。

1.科學怎么定義?

對于科學的定義,諸多專家學者進行了相當多的討論,然而到現在也沒有一個明確、公認的答案。第一種觀點認為科學是一種知識體系。比如《辭海》和《中國大百科全書》對科學的解釋中,前面用了不同的限定詞,但最后都落腳到“知識體系”上。第二種觀點認為科學是一種生產知識的范式。因為科學的本質不在于已經認識的真理,而在于探索真理;科學本身不是知識,而是生產知識的社會活動,是一種科學生產。第三種觀點認為科學是一種社會建制。典型的是英國的物理學家貝爾納(J.D.Bernal)提出的:“科學建制是一件社會事實,是由人民團體通過一定組織關系聯系起來,辦理社會上的某種業務”。最后,第四種觀點認為科學是一個歷史范疇。科學產生和發展的過程可以概括為以古希臘理性為基礎,經歷漫長中世紀基督教的變遷和浸潤,以天文學領域革命為開端,以牛頓力學體系的建立為標志。雖然尼采說過歷史是不可定義的,但我認為恰恰只有通過對科學史的了解和深刻理解,看到了科學的產生過程,才能真正對什么是科學有更確切的認識。

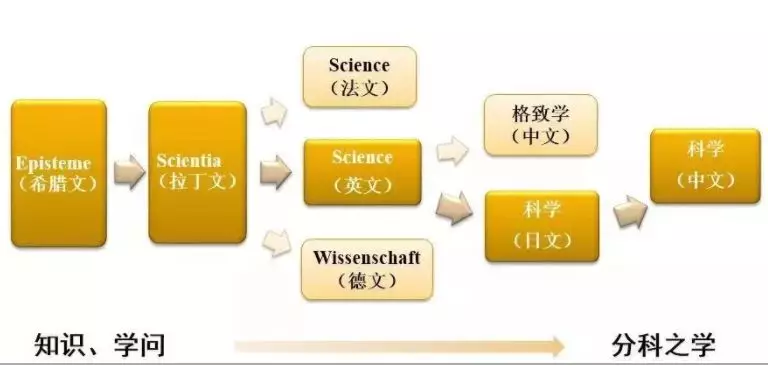

其實,“科學”一詞本身就反映了歷史范疇。從希臘文的episteme到拉丁文的scientia,一直到17世紀,法語才有了science的說法。英文中,雖然17世紀就有了science這個詞,但直到19世紀,科學從nature philosophy變成了分科的學問,按照一定范式進行的知識的生產活動時,這個詞才被廣泛用來表達現在科學的含義。德文的“科學”是wissenschaft,是包括社會科學的,但英文的science只包括自然科學。19世紀時,日本人接納了英文的science這個詞,那時由于自然科學已經分科,所以日文將其譯為“科學”(分科之學)。有一部分中國學者曾把science翻成“格致學”,其更符合中國的文化和文字。但由于一些歷史因素,中文最終采納了日文中的“科學”一詞。因此,我們今日所用之“科學”一詞,來源于19世紀英文中的science,指的是19世紀以來的現代科學。理解中文“科學”二字的含義,從歷史演進的范疇進行認識是非常重要的。

根據以上闡述,科學的定義可以概括為:科學是繼承古希臘理性傳統,經16-17世紀歐洲科學革命而形成的,邏輯推理、數學描述和實驗檢驗相結合的思想系統和知識生產過程以及相應社會建制。同時必須明確,科學只是人類知識和智慧系統中的一種。本系列演講中,除了特殊說明,講到“科學”,即指以牛頓為代表的近代數理與實驗科學。

科學一詞的歷史范疇 圖片來源:北京大學科學技術與歷史學系

2.科學發展的內部動力在當今還發揮多大的作用?

內部動力指的是人類的好奇心、求知欲、科學本身發展慣性;外部動力是指社會需求、國家利益、政策驅動等。恩格斯說過:“社會一旦有技術上的需要,則這種需要就會比十所大學更能把科學推向前進”。有學者認為,科學技術發展到今天,外部需求的驅動力越來越強大,發自科學家內在的動力越來越弱。但我更同意另外一部分學者的觀點,即內部動力始終是非常重要的,且當下仍不乏在內部動力驅動下做出的重大科學成就,例如佩雷爾曼破解龐加萊猜想后拒絕接受一切重大獎項;又如華人數學家張益唐在失業與貧困中堅持自己感興趣的數學問題,終于在孿生素數猜想領域取得歷史性的突破;同時,從許多諾獎獲得者身上也能看到純粹從發自內心對科學的追求所取得的強大動力。

那么,科學家的責任感是內部動力還是外部動力?“責任感”這一特性,在許多中國科學家身上十分顯著。他們從事科學研究,不是完全出于個人興趣和好奇心,也不是為名為利,而是出于科學救國、科學強國的中國知識分子的責任。這種責任感是發自內心的,但同時也受到外部環境影響。

3.科學是中性的嗎?

科學中性(Scientific Neutrality),指的是科學不受價值約束、與價值無關。具體而言,科學目的不受社會價值觀念的影響;科學認識過程不需要價值判斷;科學成果是中性的,其技術應用才有善惡之分。但一些學者提出了不同的看法。比如天文學革命的產生,許多科學家的研究是純粹出于好奇,其目的可以說是中性的,但還是很難與價值完全分離,因為如果沒有文藝復興樹立起人可以獨立于自然的價值觀念,那些科學家不可能解脫思想禁錮去研究那些問題。在現代科學剛剛產生時,培根就講過:“科學真正合法的目的,是把新的發現和新的力量惠贈給人類生活”。又比如科學家拿動物做實驗,首先就已經確認了人的價值高于“非人”。此外,很多科學研究在沒有應用的時候,其實已經開始考慮它的價值了。比如二戰時期物理學家西拉德就曾呼吁過科學家不要做核裂變研究,因為他看出核裂變研究必定會走向核武器。由于后來反對不了,擔心德國率先造出原子彈,他又反過來積極推動美國政府趕緊研制以制衡法西斯德國。今年諾貝爾醫學或生物學獎授予在缺氧耐受機制研究方面取得的成就,就研究內容上看,完全是中性的基礎生命科學問題,但實際上研究者從一開始就抱有癌癥治療等應用目的。因此,可以用默頓的話來理解:“占主導地位的價值和思想感情,屬于那些永遠影響著科學發展的文化變量”。

科學是否為中性?這是個很值得討論的問題,因為它會影響對科學的理解,對科學和技術的關系的認識,以及對倫理問題的深入探討。

默頓(Robert King Merton):“占主導地位的價值和思想感情,屬于那些永遠影響著科學發展的文化變量。”

4.當前科學是否正處于突破期?

“突破期”指的是像16世紀以后產生現代科學那樣全面改變科學的面貌,乃至改變世界圖景的時期。16世紀發軔,最后由牛頓確立起來的數理實驗現代科學范式,會不會在不遠的將來發生根本性的變化呢?

現在似乎有一些“突破期”的跡象,包括:科學、技術和工程的融合發展;大科學的興起;量子科學與技術的發展;暗物質、暗能量的證實;人工智能的發展;基因編輯技術的逐漸成熟;腦科學和認知研究的進展等等,這些發展使得現代科學確認的基本范式受到了挑戰。現代科學追求確定性,而量子軌跡被認為有不確定性;現代科學的還原論范式,無法解決復雜系統的問題;起源于希臘時期的演繹法,被認為是科學的主要方法,而現在像大數據等又開始采用歸納方法;此外,還發現了越來越多無法采用實驗方法來證實的問題。

科學會在什么時候發生根本性的突破,是很難預測的,唯一能做的是認真考察科學的演化(evolution),弄清楚科學從哪里來,是怎樣一步一步走到今天的,從而對科學將到哪里去,得到一些有益的猜測。如果科學使得整個世界發生了圖景的變化,人對世界的認識產生根本性改變,這樣才算科學發生了突破。

關于“科學是什么”,我提出以上四個問題,這些問題雖爭議較多,但都很有趣,并且是與現實緊密相連的問題。

2 科學與文明是什么樣的關系?

這里面涵蓋了4個具體問題。

1.什么是文明?

“廁所革命”擊敗基因組計劃、消滅傳染病等成果,被評為過去一百年里對人類文明,尤其是人類健康影響最大的事件。它對人類健康帶來的效益是最大的,也是代表人類文明最大的進步。以此為引,我們認為文明就是人類文化中的積極成果,標志著社會的進步和開化狀態,表現為良好的生活方式與風尚。

文明發展的特點是多元的、不均衡的,并可分歷史階段的。因此出現了以不同地域地區和不同歷史時期來劃分的所謂各種不同文明。例如古代四大文明、軸心文明、亨廷頓提出的當今七大文明、西方文明與東方文明、各種宗教文明等。文明的多元,使得這個世界更加豐富多彩和美好;但由于發展不平衡,產生不同文明之間的沖突也是可以理解的。

2.追隨科學是否一定追隨西方文明?

科學源于西方,大大促進了西方文明的發展,無疑是西方文明的主要源泉與特征。可以說“科學貼有西方文明的標簽”。文明發展到現今已經離不開科學,以西方文明為特色的現代化是不可阻擋的世界潮流。因此,各國各地區文明無不留下西方文明的印跡。

但是,科學與西方文明不應該劃等號。因為西方文明的進步不僅僅取決于科學,非西方文明進程更不完全取決于科學。科學在文明進步中發揮了極其重要的作用,但同時也脫離不了很多其它因素,那些因素在不同國家、不同時期都有所不同。

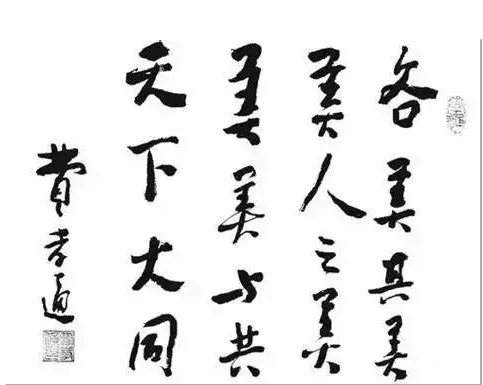

此外,近代科學是眾多不同文明中科學知識的總匯,包含著不同的文明的元素。李約瑟說:“不同文明的古老的科學細流,正像江河一樣奔向現代科學的汪洋大海。近代科學實際上包納了舊世界所有民族的成就,各民族的貢獻源源不斷地注入,或者來自古希臘、羅馬,或者來自阿拉伯世界,或者來自中國和印度”,可以說現代科學中已經包含了世界各主要文明的元素。對于這一觀點,存在很大的爭議,也很值得討論,我認為結論取決于從更加悠遠的歷史和更間接關系,還是從更近更直接的關系來看。由于科學的產生和發展,使得近代以來西方文明居于領先地位,值得其它國家和地區學習,但西方文明也不應傲居于其它文明之上。各文明相互包容,在碰撞中融合,才能使人類文明更快進步,更加美好。我贊賞費孝通先生的名言,“各美其美,美人之美,美美與共,世界大同”。在關注科學與文明的關系時,由于問題的復雜性,一定要追求更加充分的考據,開展更加深入的討論與交流。

費孝通手書

3.科學是否只有通過技術才能影響文明?

現代科學的發展促成了三次重大技術革命,推動人類社會相繼進入“蒸汽時代”、“電氣時代”和“信息時代”。科學進步確實需要通過促成技術創新才能轉化為生產力,生產力的發展又推動生產關系的改變,進而影響政治、文化和社會等有關文明的方方面面。但這是不是科學影響文明的唯一途徑呢?顯然不是。因為科學還對世界觀、價值觀以及思維方式產生根本性影響,科學具有超出功用的智慧和超出技藝的價值。現代科學的產生推動了人本主義與現代哲學的產生,人類對自身在自然中的地位有了全新的認識,價值觀發生了根本性的改變。

科學之傳入中國對中國近代文明產生的巨大影響,不僅僅體現在生產力的進步上,也使中國人的世界觀從根本上產生了變化。五四運動與新文化運動后,“賽先生”與“德先生”一起在中國大地上摧枯拉朽,使中國社會發生了兩千年來未有之大變革。此外,由于科學的產生與發展,也使全世界教育的核心從單純的人文變成同時重視現代科學。

4.人類社會能夠控制科學發展的方向嗎?

有人形容現代科學一旦產生,就像打開了潘多拉魔盒,它的走向是不以人的意志為轉移的。以基因研究為例,DNA雙螺旋結構的發現闡明了基因的物質基礎,促進了分子生物學的蓬勃發展。到20世紀70年代,人類已經能夠改變、重組DNA,那時許多政治家、科學家提出反對,認為重組DNA的研究最終會改變人類自己。但反對的聲音并沒能阻止研究的進行,不但繪制出了人類基因組圖譜,到今天已經可以進行基因編輯了。所以某一領域的科學研究一旦發展,很難受控制。而科學失控,能否導致人類文明倒退,乃至加快人類消亡?在人工智能與互聯網、大數據結合起來的今天,更是需要考慮這個問題的時候。

由此引發了另一個疑問,科學能否解決自身帶來的問題?比如當下的問題,信息技術越發展,信息安全面臨越大的挑戰。有人認為,存在這些問題是因為科學還不夠發達,沒有更為強大的能力來控制住科學,總會找到解決辦法的;但也有人認為,科學不可能找到所有辦法解決自身帶來的問題。

如果科學不能解決自身的問題,那么人文對科學的控制和駕馭就顯得尤其重要。也因此,科學與人文的關系越來越受到關注與重視。

3 科學與文明在中國有什么特殊性?

對此,我也提出四個具體的問題。

1.中國古代究竟有無科學?

對于中國古代有無科學的爭論由來已久。1915年,在西方接受科學教育回國的先驅任鴻雋在《科學》雜志創刊號發表“說中國無科學之原因”;1922年,中國哲學家馮友蘭發表英文文章“Why China Has No Science”,他把中國無科學的原因歸結為中國哲學起什么作用的問題;1945年,竺可楨發表文章“為什么中國古代沒有產生自然科學”。

但李約瑟與他們有不同的認識,他認為中國古代是有科學的,并在《中國科學技術史》、《文明的滴定》等著作中明確表達了這一觀點。李約瑟不懂中文,但自從對中國科學史產生興趣以后,他窮盡畢生精力搜集了大量中國古代科學相關的文獻、典故,總結出中國古代科學技術體系及相關理論。

科學技術史學家李約瑟(Joseph Needham,1900-1995)

對這一問題的討論,支持中國古代有科學的學者有這些理由:西方科學不是唯一的科學;中國擁有自己獨特的科學體系;中國古算就是一門自成體系的成熟學科;中國古代的天文學是科學范疇;中國古代的冶金、陶瓷已經包含實驗元素等。而反對者對此一一回應:中國古代的求知方式靠歸納,缺乏演繹;中國的知識體系不追求確定性,缺少邏輯與數理傳統;古算是算例志,不是數理科學;中國古代的天文學更多屬于“禮”學范疇,由官方組織,服務于政治目的,不能算科學;最后,冶金和陶瓷中的零星成就,不能代表科學傳統。

我們從一開始就已經把科學定義為以牛頓為代表的數理實驗科學,也就是西方現代科學。因此中國古代有沒有科學這個問題其實并不存在。糾纏于這個問題沒有什么意義,重要的是討論為什么中國古代沒有產生科學。由此引出下一個問題,為什么從中國的傳統文化中沒有產生出近代科學。

2.中國傳統文化不利于科學的發生與發展嗎?

中國沒有在近代產生科學的原因有很多,我建議集中深入討論中國傳統文化在其中起著什么樣的作用。這個問題相當復雜,多年來已經有不少這方面的研究,但意見分歧較大。多數意見認為中國傳統文化對產生科學是不利的。首先,中國天人感應的世界觀中,沒有一個獨立的自然界,不會主動去追問和探索自然。其次,傳統的思維方式不利于產生精確和嚴密邏輯的方法論。中國的傳統思維是總結歸納,這對產生現代科學來講是不利的,但對產生其它智慧是有利的,比如中國傳統醫學。第三,非世襲的文官制度和科舉制度不利于吸引人才從事科學。第四,身份認同方面嚴密的等級制度不利于產生自由平等的學術氛圍。不僅是行政級別,社會不同層級之間,師生之間乃至宗族內部長幼之間僵化的等級制度嚴重影響學術的自由爭鳴。

但中國傳統文化對科學的發展僅有不利影響嗎?并非如此。尤其是在當前形勢下,也存在一些有利的影響。第一,中國傳統的“有機唯物觀”,而非“機械唯物觀”,對未來的科學發展或許是有利的。第二,在科學與技術結合越來越緊密乃至融合發展的趨勢下,強大的政府功能和集體主義,對于開展“大科學”是有利的。第三,最為重要的一點是中國知識分子的家國情懷,這是有別于其它國家科學家的最顯著的特點,在我國科學技術發展的歷史進程中發揮著非常顯著的作用。

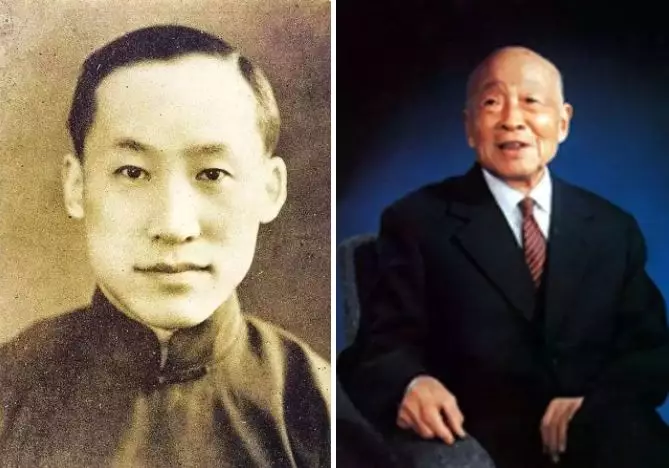

從上世紀開始,可把中國的科學家大致分為四代。第一代的科學家出生于1890-1910年左右,代表人物有丁文江、竺可楨、葉企孫、蘇步青等。那時的中國還沒有建立起完善的大學教育,這些先驅去歐美留學,上完大學后很早就回國創辦大學和科學研究機構,成為中國現代科學的創始人。

左:中國近代物理學家葉企孫(1898-1977) 右:中國科學院院士、數學家蘇步青(1902-2003)

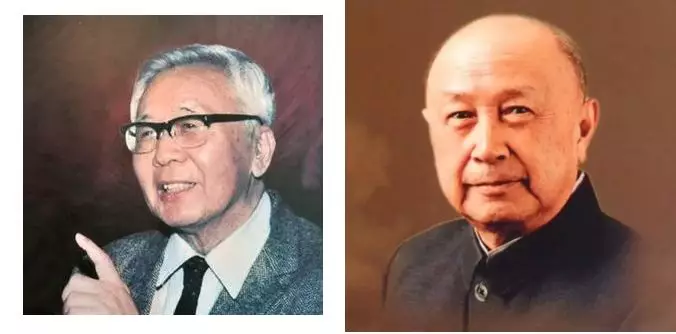

第二代科學家出生于1910-1930年左右,以華羅庚、錢學森、盧嘉錫、葉篤正等為代表。那時候已經有條件在中國接受大學教育,加上戰爭和內亂等原因,他們滯留海外的時間更長,不僅接受大學本科教育,還接受了更加系統的科研訓練,站在當時世界科學發展的前沿。這一代科學家回國之后,在第一代科學家的領導下,奠定了中國現代科學的基礎。

左:中國科學院院士、數學家華羅庚(1910-1985) 右:中國科學院及中國工程院院士、空氣動力學家錢學森(1911-2009)

第三代科學家出生于1930、1940年代,以袁隆平、屠呦呦、劉永坦、趙忠賢等為代表。他們在青年時,迎來了新中國的建立,他們帶領中國科學追趕世界。第四代科學家出生在1950、1960年代,以潘建偉、施一公等為代表。他們在國外留學階段的科研水平達到當今發達國家的先進水平,回國后致力于建設世界科技強國。

盡管每一代科學家承擔的任務不同、特點不同,但都彰顯著中國科學家特殊的精神內涵。正如《關于進一步弘揚科學家精神、加強作風和學風建設的意見》中,對中國科學家精神的概括:

“胸懷祖國、服務人民的愛國精神;

勇攀高峰、敢為人先的創新精神;

追求真理、嚴謹治學的求實精神;

淡泊名利、潛心研究的奉獻精神;

集智攻關、團結協作的協同精神;

甘為人梯、獎掖后學的育人精神。”

這不僅是中國科學家的精神,也包含了代表人類先進文明的科學精神和科學家精神。中國的科學家在六個方面都有自己的特點,但最突出的還是“家國情懷”。把國家和個人緊密地聯合在一起,自然地融合在科學家的精神中、流淌在血液里,這種特點是其它國家的科研人員沒有的。恰恰是這樣的家國情懷,在各個歷史時期,表現出中國科學家的風骨和境界。

3. 當前中國科技在世界上處于什么水平和地位?

長期以來,人們習慣認為中國科技就是在“追趕”西方,但隨著中國科技事業的快速發展,當前中國科技在世界上處于什么樣的水平和地位居然成了一個值得討論的問題。

對于中國科技的評價,經常出現兩種不同的聲音,一個是“厲害了我的國”,另一個是全方位被“卡脖子”,在兩種評價之間搖擺不定。我認為,這兩種極端都不可取。改革開放初期,我們采取拿來主義,積極開放引進技術,同時鼓勵大批科技人員出國學習。隨著經濟社會的快速增長,科技投入隨之增長,科技自主能力和整體實力迅速增強,總體上正在從跟跑局面向并跑和少數領域領跑局面過渡。當然在各個科技領域發展是不平衡的,即使在所謂的“卡脖子”環節,有的必須努力攻克難關,有的本來就是全球產業鏈分工所致,并“卡不了脖子”。總之,要具體情況具體分析。

第二,關于“后發優勢”的問題。技術是有后發優勢的,別人創造的技術,如果我們沒有,這屬于“已知的未知”,只要努力攻關,是可以追趕甚至超越的;但科學基本沒有后發優勢。科學上落后于人,只能把基礎打實,尋找制約因素,老老實實地追趕。

第三,關于某某領域“落后發達國家多少年”的說法,是很缺乏依據的。如果說是根據當前中國的水平相當于發達國家多少年以前的水平,那么因為已經有了目標,追趕并不需要那么多年;如果說是估計需要多少年才能趕上,那么影響因素實在太多而復雜,這種拍腦袋做出的估計是靠不住的。當然,如果僅僅以此來激勵我們自己努力追趕世界前沿,還是可以的。

第四,對“軟實力”的評價,這是確實應該進行研究的。文化、制度、法制、環境,這些“軟”的方面是我們相對落后的地方,是非常值得研究和探討的。

由“當前中國科技在世界上處于什么水平和地位”引發的一系列問題,不論我們有什么爭論,有一點是有普遍共識的,那就是迫切需要開展戰略研究,收集方方面面的實際情況,進行科學的定量分析,據此制定相應的規劃,落實具體措施。

4.當前推動中國科學發展最關鍵的環節在哪里?

是增加經費投入嗎?2018年,中國的科技經費投入約2萬億元,總量位居世界第二。我們目前的科技投入增長迅速,但效率是當前更急需解決的問題。投入還需要增加,尤其是基礎研究的經費,但若不提高效率,則會造成更大的浪費,還會助長不正的學術風氣。

是政策出了問題嗎?黨的十八大已經明確提出,科技創新必須擺在國家發展全局的核心位置,實施“創新驅動發展戰略”。國家不斷出臺政策,也不斷有相關制度推出,推動了科技事業的發展,但文件的落實情況還有待改進。

我認為比前面兩個問題更為重要的,是推動科學文化建設。從歷史、文化等方面原因看,我國現代科學的培養土壤并不肥沃。如果不推進科學文化建設,弘揚科學精神,提高國民科學素養,難以出現更多科技原始創新和突破性成果。目前許多人認識到這個問題的重要性,但解決的抓手在哪里?想解決這個問題很困難,但不見得是不可為的。只要去做,哪怕不能完全解決,但可以比目前做得好。這也是我卸任后全身心投入到中國科學文化建設中的初心,希望中國科學文化的土壤能逐漸肥沃起來。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414