陳鶴鳴老師是清華大學最早從事核反應堆材料腐蝕及其防護研究和教學的教師, 親歷了清華工程物理系核材料專業的創設、成長和發展的整個過程, 并曾任該專業主任、副主任十余年。他在1979 年開始擔任腐蝕課題組負責人,主要圍繞核反應堆結構材料、鋯合金、不銹鋼、石墨、鈦及鋁合金等開展腐蝕及其防護研究;承擔并完成了核工業部、七五攻關、八五攻關、863 高科技、國家自然科學基金和國際原子能機構合同等有關科研任務共15 項,并向全國許多工程和科研項目提供過咨詢。

本期“燭光記憶”欄目記者有幸采訪到了陳鶴鳴老師,第一眼見到他,只見他衣著樸素無華,說話輕聲細語,舉止溫文爾雅,是一位非常慈祥和藹的老者。如今, 已步入耄耋之年的他,雖然頭發花白,但依然精神矍鑠。當被問及他這辛勤耕耘的一生和人生感悟時,陳鶴鳴老師微笑著表示:“從青年、壯年到老年,我始終在清華, ‘愛國奉獻,追求卓越’的傳統、‘自強不息,厚德載物’的校訓,弘揚‘行勝于言' 的校風環境熏陶下成長,做一個地地道道、不負眾望的清華人始終是我不懈的追求。如果我在清華的歲月里還算學實德厚,業有所成的話,那也是清華的傳統、校訓、校風的光芒在我身上折射出的華光。”

本期欄目,我們跟隨陳鶴鳴老師的回憶,一起了解這位核反應堆材料腐蝕與防護的領軍人物是如何煉成的!

愛國敬業的人生追求

動蕩的年代,陳鶴鳴老師在年幼時期雖輾轉各處,但卻幸運地持續接受了良好的教育。高三畢業填報志愿的時候,在那樣的時代背景下,他考慮最多的是祖國的前途和國家的建設。當時,新中國剛剛成立, 國內外形勢嚴峻,中國冶金業剛剛起步, 是國家的軟肋。他選擇報考了中南礦冶學院冶金專業,并且被錄取了。從中南礦冶學院冶金專業畢業,分配工作之前填報志愿表上,他寫的是:第一個志愿--工廠, 第二個志愿--工廠,第三個志愿--留在中南礦冶學院當老師,最后一個志愿-- 服從分配。結果和他的志愿完全不沾邊, 他被分配到清華大學。他說:“’革命戰士一塊磚,哪兒需要往哪兒搬‘,我有這樣的思想準備。不管分到哪里,都得好好干。我收拾好行李,就去清華大學報到了。”

到清華大學工物系報到后,領導給陳鶴鳴老師分配了兩項業務任務:第一,準備金屬材料的腐蝕及其防護課;第二,學俄語。在清華大學工物系核材料專業任教,接觸的畢竟是國內前所未有的學科,他表示,當時常有種霧里看花的感覺。1960 年初,系里安排陳鶴鳴老師去蘇聯進修,對此,他說: “我不清楚這個機會究竟是怎樣降臨到我身上的,既來之則安之。”陳鶴鳴老師在蘇聯留學期間研究工作做得不錯,導師建議他在蘇聯繼續學習一年,獲取副博士學位。但他認為,“對我而言,學位是次要的,國家的命令高于一切。況且當時國內并沒有講求學位、學歷之類的風氣,雖然部分學校開始了研究生培養,但還沒有那么注重。那時候, 中蘇的形勢不容樂觀,而且國內有任務等著我。因此,我沒有向學校提出延遲進修時間的要求,按期回國了。”

談及他在國內負責的第一個科研與工程項目的時候,眼前的這位老人淡然一笑, 給記者講起了關于“核反應堆鋁材的陽極氧化工程”的故事。現清華大學核能院901 反應堆本來應該在1964 年5 月1 日建好啟動,然而,當反應堆的大游泳池里注滿高純水后,池里的水向上翻滾著大量巨大氣泡。陳鶴鳴老師是學材料腐蝕的,被請到現場, 調查后弄清了氣泡的來源,是反應堆鋁材出現了腐蝕問題,他果斷提出:第一,原來沒有做的鋁材腐蝕科研工作應重新補課; 第二,凡是有密封墊片的部件,都應拆開重新檢查一次;第三,建立腐蝕實驗室。在大家的協同努力下, 經過14 天不分白晝黑夜的實驗,總算獲得了鋁材在該反應堆水質條件下的科學腐蝕數據及其腐蝕規律。

這個項目最大難題是怎樣對反應堆大水池中100 平方米表面積的池壁鋁材進行陽極氧化, 及在陽極氧化前如何除去100 平方米的鋁表面腐蝕形成的一層灰白色的氧化膜。陳鶴鳴老師從資料中查到“草酸可以溶解鋁的氧化膜”,受此啟發使用草酸做實驗,結果發現經過24 小時草酸浸泡后,鋁桶里面的氧化膜全部溶解下來了, 并在桶底積了一層半透明鱗片狀的鋁的氧化物渣。見此實驗結果后,他制定了對901 反應堆池壁表面100 平方米鋁材的陽極氧化方案。最后,這個8 米多深的大池子、100 平方米鋁表面的陽極氧化處理工程在1964 年9 月底前順利完成,以此向國慶獻禮,這是校、系、核能院、核材料專業、化學教研組的各級領導的大力支持下100 多人共同會戰、攻關的成果。這個規模巨大的901 反應堆鋁材陽極氧化工程,在全國是絕無僅有的, 在世界上來講,也是史無前例的,當時搞這樣一個反應堆池壁鋁材的陽極氧化還是第一次,也是一種創新。

可以說,陳鶴鳴老師從年輕時候起就立志為國效力,從選擇有色冶金專業到改行搞核材料,從清華任教到負笈蘇聯,以及在關系個人前程的重大抉擇時,他都毫不猶豫地聽從國家的召喚。他捧著一顆赤誠的心走進清華園,在清華執教的近40 個春秋里,默默耕耘,鍥而不舍,把自己的全部精神訴求寄寓在投身國家建設、做一個不負清華英名的人民教師上。

傾心三尺講臺的執教生涯

回憶做教育的執教生涯,陳鶴鳴老師提到, 他于1969 年參加全國第一支清華大學赴北京特殊鋼廠教改小分隊,并擔任副隊長,任務是在全國大學多年停辦的情況下,要貫徹和落實當時毛主席提出的“大學還是要辦的” 指示,為此小分隊在北京特殊鋼廠招了兩個班的學員,并為他們講課。其中,一個班全部招收初中生上大學;另外一個班學員的學歷水平比較低:小學兩年半至小學四年級水平。要給他們講大學課程,尤其要講微積分和正負數,難度可想而知。陳鶴鳴老師所在的清華第一支教改小分隊利用形象教育、模型教學,如結合廠里建設熱處理車間的中頻設備中的電器元件給學員講解大學課程中相關的知識,取得了顯著的成果。

“文革”時期,學校奉行“以廠辦校” 的原則,當時工物系被合并到試驗化工廠, 1970 年暑假招的第一批工農兵學員進校, 首任核材料專業教改組組長因學員對其教學強烈不滿被領導調離后,陳鶴鳴老師被調來接任教改組組長。他說:“本來我一直參加‘820’工程的科研、調研,一下子又把我調來搞教學,是因為這邊教學的需要,我去了,也了解了是怎么回事。”陳鶴鳴老師當教改組組長時,按毛澤東思想嚴格對待教學工作、對待工農兵學員、對待自己,他和首屆工農兵學員一起“摸爬滾打”三年多,吃住在一起。他帶著工農兵學員“開門辦學”,到工廠去辦學時, 他請工廠技術員編寫教材,請他們結合現場生產工藝等為工農兵學員講課,由于這樣的教學方法使他們既能看得見,又能摸得著,學習起來也就比較好接受了。在“文革”期間,核材料專業共招收了六屆工農兵學員,他們畢業后有的回到核材料專業進一步深造,獲得了博士學位;有的回單位擔任了部級干部、局長、廠長、總經理等職。總而言之,都受到了國家的重用。

在清華教書育人的幾十載,陳鶴鳴老師時刻踐行清華“愛國奉獻,追求卓越” 的傳統、“自強不息,厚德載物”的校訓, 弘揚“行勝于言”的校風。教學上,陳鶴鳴老師重視授課效果,采用啟發性教學方法,常常組織學生進行討論,幫助學生更深層次地理解和掌握知識;他常常教育學生們搞科學必須要“實事求是”,要搞一行、愛一行、鉆一行,尤其是核材料的研究直接關系核反應堆的可靠性和安全性, 因此它的實驗數據要具有重復性、科學性、可靠性,絕不能臆想或是編造;針對所有畢業生,他還組織并親自聽取學生的預答辯兩到三次,鍛煉學生對研究成果的表達能力。陳鶴鳴老師提到,清華的校訓要求學生的德育是第一位的。無論是在擔任班主任或是核材料專業主任時,他都十分關心學生的思想和成長,對學生干部的要求更為嚴格,常常組織召開座談會,聽取和了解學生的意見。

陳鶴鳴老師曾擔任清華大學本科生專業必修課核反應材料腐蝕及其防護教學, 1984 年后,歷年擔任研究生學位課腐蝕控制理論的教學和參加研究生學位課離子束冶金學的講課。他一共指導過碩士生10 人, 1988 年曾擔任博士生副導師,在清華大學核材料專業為國家培養了大量材料科技人才。除此之外,陳鶴鳴老師參與編寫的九本教材中,他為主編的《核反應堆材料腐蝕及其防護》在1987 年獲核工業部優秀教材紀念獎,并刊入中國優秀科技圖書要覽。曾任工物系核材料專業主任的他,最高興的是看到從清華核材料專業走出來的學生已遍布全國各地,成為各地材料方面發展和攻關的骨干力量和領軍人物;核材料專業培養的學生中有4 人成為了中國科學院或中國工程院的院士。

科研上,在離子束應用于腐蝕科學方面,陳鶴鳴老師在國內首創了用電化學多次極化測量的方法,解釋了離子注入改善材料表面耐蝕性的規律,并在國內首先應用同位素O18 示蹤技術、核反應分析等核技術,揭示了金屬陽極氧化中離子遷移和氧化膜生長的微觀機理;在鋯及其合金方面, 他對國產鋯及其合金進行了較全面系統的氧化研究,并獲得了國產鋯及其合金的氧化數據及其氧化規律,七五“攻關任務經專家委員會鑒定, 評價為此項科研成果填補了國內空白,達到了國內先進水平,有關軟件成果達到了20 世紀80 年代國際水平,有關核材料腐蝕控制研究工作屬于國內首創;在863 高科技的核石墨氧化性能研究方面,他對各種因素如氦氣中雜質氣體(如H2O)、溫度等對各種核石墨型號進行了比較系統的氧化研究,篩選出了能應用于我國高溫氣冷堆的國產核石墨的工藝與型號,為清華大學完成863 的高溫氣冷堆的設計、選材提供了依據和理論指導,該課題經專家委員會鑒定, 一致評為成果屬于國內領先。陳鶴鳴老師還寫了論文、報告等一百二十余篇, 曾獲國防科委、國家教委、輕工業部和北京市科技成果三等獎各一項, 國家專利局授予發明專利證書和實用新型專利證書各1 份。

在復雜的社會背景下,陳鶴鳴老師不隨波逐流,拜金濁水橫流時亦不為金錢所動,他把”師愛為魂、學高為師、身正為范“ 作為從教的操典,把”敬師業、盡師責、循師道、守師德“作為自我鞭策的戒尺, 他秉持清華”厚德載物“的校訓,堅持學術成就與道德垂范”雙肩挑“,扎實勤懇做教育,求是創新搞科研,贏得了他人的尊重。

貢獻社會的赤子之心

1988 年,清華大學把原分屬三個系的不同材料專業組合成一個新系-- 材料科學與工程系(現在的材料學院)。當時材料系的科技成果有兩百多項,卻大都被鎖在保險柜中,在社會上真正見效益的不多。為了推動將學校科技成果轉化為生產力,系領導讓陳鶴鳴老師在材料系主管科技開發,同時要他自己想辦法組建一個公司,系只給政策不給撥錢,經費一概自籌。

陳鶴鳴老師通過市場調研先在材料系已有的兩百多項科研成果里面篩選出3項, 并在清華紫光集團下面成立一個新材料工程公司。為解決啟動資金這個大難題,他先把有的科技成果向外推廣和轉讓給企業, 從中收取科技成果轉讓費,作為系公司啟動資金,辦起了兩個工廠--陶瓷刀具廠和汽車冷啟動器廠。陶瓷刀具廠后來通過搞合資發展成為一個300 萬美金的合資企業,清華大學以技術入股,占1/3 股。新材料工程公司還與其他單位合資組建了一個汽車冷啟動器廠,不僅為一大批工人提供了就業機會,同時亦使材料系的科技成果在社會上得到了推廣應用,為校、系帶來了經濟效益。在兼任任清華紫光集團新材料工程公司經理的時候,陳鶴鳴老師既要當公司經理,又要教學,還要帶研究生和科研,日子過得特別忙碌。

1995 年,清華大學成立了清華大學與企業合作委員會,陳鶴鳴老師被學校聘為校企合作委員會的首屆專職委員。在向地方與企業介紹和推廣學校的科技成果的過程中,1989 年陳鶴鳴老師被故鄉走馬塘所在的鄞縣邀請訪問考察了該縣的24 個鄉鎮企業, 在1991 年鄞縣縣科委主任帶了二十多個鄉鎮企業的領導到清華大學來訪問,他特意挑選了20 多個有關項目與他們座談,促成簽約。

除此之外,1979 年參加中國腐蝕與防護學會第一次全國代表大會后,陳鶴鳴老師就開始廣泛參加學術活動及學會工作。他曾在多個學會中兼職,1983 年能源工程專業委員會成立之時,清華大學被選為其掛靠單位,他被選為常務副主任委員。專業委員會下設了兩個學科組-- 核能學科組和煤炭學科組。核能學科組工作方面,1986 年在河南洛陽舉辦的全國核電設備腐蝕與防護學術交流會上, 九十多位與會代表經討論,一致認為核材料腐蝕問題事關核電站的安全可靠運行,應該給中央有關的部委和領導寫一份《專家建議書》,引起他們的足夠重視,陳鶴鳴老師也參與其中。《專家建議書》不僅遞交給有關的部門,還呈交給當時的副總理李鵬、科委主任宋健。李鵬副總理收到后馬上批示給二機部的核電辦,宋健批示給核安全局,要求他們落實,不是”你知道、我知道“就行了,而要組織開展一些課題研究, 撥一些課題經費。”七五“規劃中假想失水事故工況下,燃料包殼的氧化研究及其軟件開發這一項目的誕生,歸功于洛陽會議的成果。當時,專業委員會還讓陳鶴鳴老師負責過問煤炭學科組的工作,他參與了煤炭部建造煤礦井筒規范的制定,并帶領學科組為煤炭工業還解決了很多的材料腐蝕與防護問題,給國家省了很多錢。

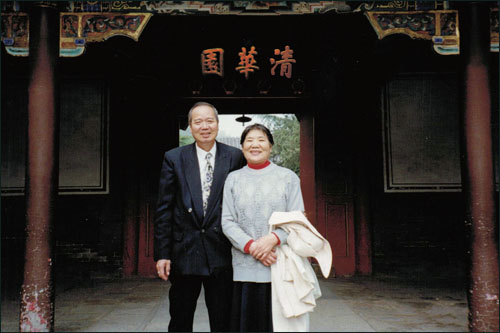

1995年,陳鶴鳴與妻子曾翠蘭在清華園工字廳前合影

師儒風范的人格魅力

在時光面前,人如滄海一粟,渺小而又短暫。陳鶴鳴老師已年過八旬,見識過人生百態,回顧這一生,比起同代人,他認為自己算是個幸運兒。他說:”故鄉靈動的水,深厚的土地,養育了我,賦予我溫和厚道的品性;動蕩的年代,年幼的我雖輾轉各處,但卻幸運地持續接受良好的教育,為日后的人生打下基礎;長大以后, 三尺講臺承載了我的夢想,我成為了一名地地道道的清華人,‘自強不息,厚德載物' 的古樸校訓,離我不再遙遠,而是潛移默化地引領我奔走一生。“

面對這樣一位行事冷靜儒雅、言語間閃爍著機智的思想火花、具有不凡洞察力的長者,記者深感折服。談到對年輕人個人成長的建議時,他說:”總結起來,我覺得有幾點感受對個人的成長特別重要。首先,對待工作一定要勤勤懇懇、任勞任怨。按照過去的說法,聽黨的話,黨把你安排到哪兒,你就在哪兒生根發芽。不管順境、逆境,都堅持,只有這樣,才能開創出自己的小天地,贏得他人的尊重。其次,人不能好高騖遠, 要實事求是地要求自己。只有追求可以做到的事情,夢想才會變成現實。所以做事要有第二套方案,再不行應還有下策,不管遇到什么事總要有個辦法。了解自己的實際情況,追求實際可行的事物,這樣才不容易自暴自棄, 心情舒暢地一步步成長。最后, 人要有一個顆平常心,凡事不要怨天尤人,不要斤斤計較,要順其自然。有的人心事重,比工資、比住房, 心態自然不平衡。其實,有本事自己去創造, 夠不到’上‘就夠個’中‘,夠不到’中‘ 至少有個’下‘,事情就是這么簡單。想開了,就會覺得活著挺愉快、挺滿足。“

陳鶴鳴老師儒雅善良,坦誠正直,是一位非常沉穩的長者。他胸懷天下而波瀾不驚,遇事善于獨立思考,崇真求實,處事從容淡定,分寸適度;自有主見卻不強加于人,事理不明決不隨聲附和;矛盾之中善把復雜化為簡單,把激烈轉為平和。他對上下左右都頗具親和力和說服力,他的這種境界緣于他為人坦蕩,謙和、真誠和厚道。陳鶴鳴老師的一生,可以說是-- 歲月如歌!

人物簡介

陳鶴鳴,教授,中共黨員,1934年2月出生于浙江鄞縣。畢業于中南礦冶學院(現中南大學)冶金專業,曾任清華大學核反應堆材料教研室主任和核材料物理教研室主任,以及中國腐蝕與防護學會能源工程腐蝕與防護專業委員會主任。1960-1962 年到前蘇聯莫斯科工程物理學院進修。長期從事核反應堆材料腐蝕及其防護的教學和研究。曾任國際材聯中國委員會副秘書長和中國材料研究學會副秘書長兼科技開發部主任,清華紫光集團新材料工程公司經理,北京材研科技開發中心總經理。2012年在北京市育新社區居民代表大會上曾當選為其首屆常務委員會委員。

責任編輯:曾祥偉

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

投稿聯系:編輯部

電話:010-82387968

郵箱:ecorr_org@163.com

中國腐蝕與防護網官方 QQ群:140808414

注:本稿為中國腐蝕與防護網版權所有,未經允許, 嚴禁用于商業用途。轉載時請務必以超鏈接形式標明文章原始出處和作者信息及本版權聲明。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

-

標簽: 陳鶴鳴

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414