致謝:

本刊文物保護專題在籌備過程中,得到了中國工程院“我國腐蝕狀況及控制戰略研究”重大咨詢項目文物腐蝕損失調查組的鼎力支持。在此,我們特向各位文物保護的專家表示衷心的感謝!

褪色后的兵馬俑

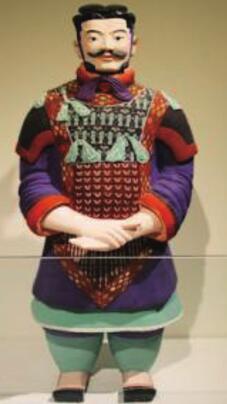

根據考古資料復原出的秦俑模型

▲兵馬俑

秦始皇陵兵馬俑,作為中國考古學界的一大發現,是我國古代燦爛文明留下的瑰寶。兵馬俑的塑造基于秦代時期人們的生活形態,它手法細膩、明 快,每個兵馬俑裝束、神態也各不相同,從兵馬俑的裝束、手勢、神態,就能夠判斷出兵馬俑的身份。兵馬俑的塑造體現出了我國古代陶俑技術的先進發展,而陶俑的形態也可以給廣大歷史學者對研究先秦時期人們的生活文化提供了重要的參考依據。

我們今天所看到的兵馬俑,雖然一個個形態各異,然而,暗淡的灰色、褐色缺抹殺了他們的英姿颯爽。究其原因,是在出去之時,由于我們沒有相應的保護技術,色彩斑斕的兵馬俑,在出土遇到空氣后,幾分鐘內變褪色!上面兩張圖對比了褪色后和褪色前兵馬俑的形態。

保護措施不利而導致的文物腐蝕,逐漸地消食掉祖先留給我們的文化成果。文物是一個國家、一個民族歷史與文化傳承的重要載體和實物見證,假如損毀文物不能得到有效地保護,許多文物將會被腐蝕逐漸地喪失掉其固有的價值,文物蘊含的歷史文化也將會化為煙云。

河北滄州鐵獅子的過去(上圖)與現狀(下圖)

▲河北滄州鐵獅子

滄州鐵獅子,又稱“鎮海吼”,素有“獅子王”的美譽,位于滄州市政府駐地東南偏北 16.5 公里,坐落在東關村西 0.5 公里處。鐵獅子 身 高 5.78 米, 長 5.34 米, 寬3.17 米,體重約 50 噸,鑄造于大周 (北周) 廣順三年即公元 953 年,是我國最大的鑄鐵藝術品。滄州鐵獅子,背負巨盆相傳是文殊菩薩蓮坐,獅身向南,頭向西南,兩左腳在前,兩右腳再后,呈前進狀,姿態雄偉,昂首闊步。栩栩如生的鐵獅子充分地顯示出中國古代勞動人民的智慧和藝術才華。滄州鐵獅子是世界上現存鑄造年代最久,體型最大的鐵鑄獅子藝術珍品,在世界鑄鐵史上有著舉足輕重的價值。1961年5月, 鐵獅子被列為首批 “國家重點文物保護單位”之一。

根據史料記載,清嘉慶八年,鐵獅子被颶風刮倒。在地上躺了整整 90 年之后,光緒十九年,時任滄州知府的宮昱命工匠將鐵獅子扶起。1956 年,為了使鐵獅子免遭風吹雨淋,滄州行署為鐵獅子搭一個八角亭,然而這個低矮的小亭阻止了周圍潮氣的蒸發,在這種半封閉環境下銹蝕更加嚴重,鐵獅子周身銹跡斑斑。1974 年,有關部門將亭子拆掉。1984 年,由于獅足長期陷于土中,由滄州市人民政府報請文化部文物局批準,將鐵獅子向北移位 8 米,抬高在一個兩米高的石臺上。這樣既可以使鐵獅子免受雨水浸泡之苦,又便于游人觀瞻。然而正是這次抬高,為鐵獅子埋下了禍根。1984 年鐵獅子移位的時候,為了吊裝方便,施工單位對鐵獅子腿部填充了硫磺合劑。工程結束后, 施工單位本應該將硫磺合劑取出,但事實上,他們并沒有這樣做。經過冬夏季節不斷的熱脹冷縮,最終導致了數年后的獅腿酥裂。1995 年,管理處的工作人員發現鐵獅子腿部出現了較大的裂紋。掏出硫磺合劑后,考慮到內部支撐的問題,施工人員又向鐵獅子腿中灌進了沙、水泥、白灰組成的三合土, 并用瀝青密封, 以免進水。工人為了減輕鐵獅子的“負重”,把白灰換成了爐灰,這種合成物遇水后的膨脹要比硫磺合劑更為嚴重,鐵獅子腿部裂紋發展非常迅速。從1995 年起在鐵獅的體外安裝了保護性的鋼管支架,并修補了殘缺的四足。 但由于有許多水泥塊難以取出,而使得目前鐵獅的表面又出現了數十處裂縫和殘洞。現在鐵獅子身下支滿了縱橫交錯的鋼鐵支架,背腹嚴重缺損。鐵獅子沉默不語,眼里卻飽含憂傷,沒有科學的保護是不行的。

2007 年,中國文物研究所給鐵獅子安裝了一套 “微觀測系統”,在鐵獅子身上十處重要部位都安裝了由導線連接的監測點,這套儀器可以靈敏地感應鐵獅子各部位的溫度、濕度、光照等環境指標,并將數據不間斷地進行記錄保存。這是建國以來首次利用高科技手段對鐵獅子進行綜合細微的環境監測,對于鐵獅子的保護,日趨科學嚴謹。

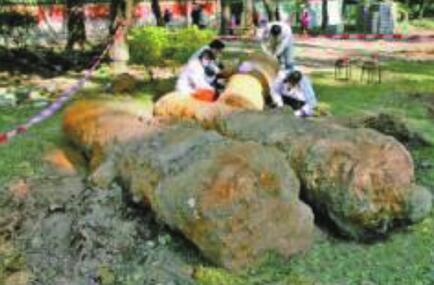

山西蒲津渡鐵牛保護前(上圖)后(下圖)

▲山西蒲津渡鐵牛

唐代蒲津渡遺址是我國首次出土的大型渡口遺址,該遺址出土了完整的鐵牛、鐵柱、鐵人、鐵山等大型鐵質文物。這批鐵質文物經歷了從地下到地上、水淹土埋等多次的環境突變過程,整個鐵器群腐蝕非常嚴重。我國首次將現代陰極保護技術應用于古代鐵質文物的現場保護,完成了鐵質文物在土壤環境下的腐蝕成因、影響因素、犧牲陽極保護材料選擇、外加電流保護施工技術等多項實驗室研究和現場施工的應用研究。分析研究表明,該遺址鐵質文物群的腐蝕包括土壤、大氣和水介質三種腐蝕形態。對于異性鐵質文物相對集中的區域宜采用外加電流陰極保護法 (創新性地采用了局部分散控制電流的方法) ;對于鐵質文物相對分散的區域宜采用犧牲陽極陰極保護法。對于氣相環境宜采用傳統工藝 + 緩蝕劑及封護處理工藝。

工作人員正在為古鐵炮除銹

經過除銹后的古鐵炮

▲虎門炮臺

如虎門炮臺群遺存下了 170 多門鴉片戰爭的古鐵炮,這些古鐵炮具有十分重要的歷史意義。部分古鐵炮保存在了虎門鴉片戰爭博物館中,還有一部分放置于大氣中。在一定濕度且含有腐蝕性氣體的環境中,文物的臨界相對濕度會變得很低, 腐蝕非常容易發生。 雖然大氣中的污染氣體含量比較低,但是這些氣體會溶入到文物表面的水膜中,濃度會變得很大,或破壞鈍化膜或降低金屬的臨界相對濕度,使文物受到侵害。上面左圖展示了大氣環境中酸雨、海洋鹽霧和潮濕氣候等因素導致了這些文物本體出現點狀銹蝕,層狀銹蝕等現象。

2008 年 4 月,虎門鴉片戰爭博物館啟動了鐵炮保護工程項目。保護主要分為除銹、脫鹽除氯、緩蝕、封護四道程序。古鐵炮的銹層達 5-10 厘米,僅除銹和脫鹽除氯就耗費了一年多的時間。經過保護處理后,鐵炮表面的銹跡基本已經除去,如上面右圖所示。

海洋中的木質文物

海洋出土的陶瓷文物

▲海洋文物

海洋中有歷史原因遺留的大量文物,自其埋藏在海洋環境后,海洋環境對施加各種因素的影響,生物、物理、化學變化綜合作用,經過長時間的一系列變化,其內部物理、化學特性已經達到平衡,在出水以后,可能會因環境改變,其內在特性也發生重大改變,部分是對保護文物有利的因素,而其余則會對文物造成一些影響。從內外因上,可分為外部因素和內部因素,外部因素大致可以分以為:物理因素、化學因素、生物因素、人為因素、其它因素,內部因素主要是文物自身在外部環境影響產生一系列變化。除了陶瓷文物在水中腐蝕較少外,木質文物等在水中都會存在一定的腐蝕。上面兩張圖展示了海洋中木質文物和陶瓷文物的腐蝕情況。木質文物在海洋中會產生較嚴重的腐蝕,瓷器文物出水后經過處理能夠恢復文物原先的形貌。

四川出土的三星堆青銅面具

經過保護處理的鎏金銀盤

盧溝橋的石獅子

西漢時期的《康居王使者簡冊》木筒

國家博物館展示的西水坡龍虎墓

▲文物圖展

(本文內容摘選自:中國工程院“我國腐蝕狀況及控制戰略研究”重大咨詢項目 文物腐蝕損失調查報告)

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414