張治國(guó) 科學(xué)技術(shù)史博士,國(guó)家文物局水下文化遺產(chǎn)保護(hù)中心副研究館員

張治國(guó):副研究館員,博士,畢業(yè)于北京科技大學(xué),現(xiàn)就職于國(guó)家文物局水下文化遺產(chǎn)保護(hù)中心,水下文物保護(hù)所負(fù)責(zé)人。主要從事海洋出水金屬器、石質(zhì)、陶瓷和木質(zhì)文物的保護(hù)研究。在《文物》、《考古與文物》、《文物保護(hù)與考古科學(xué)》、《中國(guó)國(guó)家博物館館刊》、《腐蝕與防護(hù)》、《中國(guó)文物科學(xué)研究》等多個(gè)重要期刊,以及國(guó)內(nèi)外會(huì)議、著作上發(fā)表學(xué)術(shù)論文40余篇;獲得國(guó)家發(fā)明專利1項(xiàng);著作有:《博物館鐵質(zhì)文物保護(hù)技術(shù)手冊(cè)》、《古代鎏金銀器、玻璃器、香料保護(hù)技術(shù)——南京阿育王塔及出土文物保護(hù)技術(shù)研究》。

我國(guó)擁有豐富的水下文化遺產(chǎn)資源, 開展水下考古和保護(hù)工作近30年來, 做了大量的水下文化遺產(chǎn)調(diào)查、 發(fā)掘、保護(hù)及利用工作。本文簡(jiǎn)要介紹了海洋出水文物的特點(diǎn),與陸地出土文物的區(qū)別,陶瓷、金屬、脆弱有機(jī)質(zhì)、木質(zhì)船體等各類文物的腐蝕特征與防護(hù)技術(shù),以及水下文化遺產(chǎn)原址保護(hù)。在目前我國(guó)實(shí)施“一帶一路”戰(zhàn)略構(gòu)想的時(shí)代背景下,水下文化遺產(chǎn)保護(hù)工作的意義更為重大和深遠(yuǎn)。

我國(guó)擁有近 300 萬平方公里的遼闊海域、1.8 萬多公里的海岸線和豐富的內(nèi)陸水域,水下文化遺產(chǎn)資源豐富。中國(guó)作為水陸兼?zhèn)涞拇髧?guó),水下文化遺產(chǎn)是我國(guó)文化遺產(chǎn)資源的重要組成部分。保護(hù)水下文化遺產(chǎn),挖掘其歷史、藝術(shù)和科學(xué)價(jià)值,既是我國(guó)文物工作的既定內(nèi)容,也是當(dāng)前發(fā)展海洋戰(zhàn)略、維護(hù)國(guó)家海洋權(quán)益、建設(shè)海洋強(qiáng)國(guó)、實(shí)施“一帶一路”戰(zhàn)略構(gòu)想的現(xiàn)實(shí)需要。

近半個(gè)世紀(jì)以來,隨著現(xiàn)代潛水科技水平的提高,海洋考古迅速發(fā)展起來,英、美等西方國(guó)家的水下考古足跡幾乎遍布世界各大洋。水下考古發(fā)掘出的文物從堅(jiān)實(shí)、大型的金屬器具到柔軟、小型的皮革制品,從木材、織物到陶瓷、玻璃器等等,林林總總不一而足。我國(guó)水下考古工作始于上世紀(jì)八十年代后期,深邃的海水遮蔽了數(shù)世紀(jì)之久的隱秘被漸漸揭開,越來越多的水下文物被打撈出來。這些文物不僅豐富了我們的館藏,也為我們帶來了更多的海交史資料。同時(shí)更給我們提出了許多新的問題和迫切而又艱巨的任務(wù),即如何很好地保護(hù)和利用這些珍貴的水下文化遺產(chǎn)。

眾所周知,海洋本身是一個(gè)巨大而穩(wěn)固的富集電解質(zhì)溶液的水體,任何一種物質(zhì)在接觸海水的過程中,都會(huì)發(fā)生不同程度的溶解。 這種來自于海水本身的損害, 主要是源于海水中化學(xué)的、物理的和生物的交互作用。而深藏于其間幾百年,甚至幾千年的各類文物,其損害程度便可想而知。正因如此,自世界水下考古工作伊始,其發(fā)掘品的脫鹽、脫水及防腐問題便成為海洋考古文物保護(hù)工作中一個(gè)不可回避和首要解決的問題。

海洋出水文物的特點(diǎn)

海洋出水文物與陸地出土文物相比,在病害類型、保護(hù)技術(shù)等方面具有自己的特點(diǎn):

1、高鹽

海洋出水文物中的鹽含量普遍較高,這類文物出水后,如果不進(jìn)行脫鹽處理,一旦溫濕度的變化幅度較大,文物中鹽分在溶解態(tài)與結(jié)晶態(tài)之間不斷轉(zhuǎn)變,體積的變化會(huì)給文物的結(jié)構(gòu)造成一定程度的破壞,甚至?xí)斐晌奈锏膹氐讚p毀,因此必須首先對(duì)海洋出水文物進(jìn)行脫鹽處理。脫鹽包括可溶鹽與難溶鹽的脫除,大部分文物脫除可溶鹽即可,但木質(zhì)文物還應(yīng)盡可能的脫除黃鐵礦等有害的難溶鹽,以免其氧化水解導(dǎo)致木材酸化,對(duì)后期的保存和展示造成長(zhǎng)久的不利影響。

海洋出水文物的脫鹽過程通常是十分漫長(zhǎng)的,少則幾天,多則幾年。脫鹽周期與文物類型、材質(zhì)、成分、尺寸、含鹽量等有著密切的關(guān)系。

2、凝結(jié)物

凝結(jié)物主要分為鈣質(zhì)與鐵質(zhì)凝結(jié)物。鈣質(zhì)凝結(jié)物來源于珊瑚、蚌類等海洋生物殘骸的沉積,鐵質(zhì)凝結(jié)物主要來自于船載鐵器船貨生成的鐵銹。對(duì)于前者,包含了文物來自海洋的部分特征,在充分脫去鹽分后可選擇保留,但若遮擋了人物服飾、面部紋飾等信息從而對(duì)文物藝術(shù)價(jià)值造成較大影響,可選擇性的去除;對(duì)于后者,又分為兩種情況,如果分布于陶瓷、木材、銅器等文物表面,應(yīng)盡可能清除;如果將各類文物膠結(jié)在一起,可根據(jù)所包含文物以及凝結(jié)物本身的整體藝術(shù)價(jià)值,經(jīng)過評(píng)估后,選擇將易于分解且易于提取文物的凝結(jié)物分解后,盡量無損的提取其中文物,可將難以分解、無法無損提取文物、凝結(jié)物整體藝術(shù)價(jià)值較高的凝結(jié)物進(jìn)行整體保護(hù)(圖 1)。

3、脆弱

海洋出水文物來自鹽度較高的海洋環(huán)境,海水腐蝕能力很強(qiáng),經(jīng)過數(shù)百年的埋藏,大量文物在海泥、海水的腐蝕作用下變得非常脆弱。另外,這些文物往往位于少則幾米,多則幾十米的水下,在水的壓力作用下,如果不注重脆弱文物的水下預(yù)先加固、支撐與包裝,很難將其從水下完整安全地提取出來。因此,開展脆弱文物的水下加固與安全提取研究十分必要。

4、量大

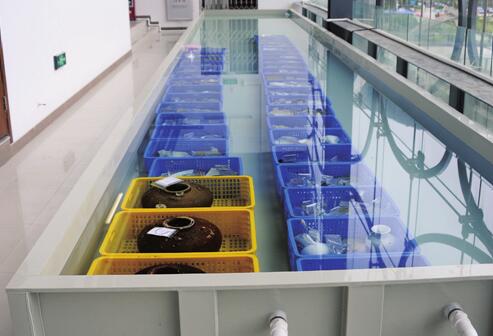

我國(guó)近年來在海洋發(fā)現(xiàn)的大型木質(zhì)沉船多為商船。俗話說:“一艘船十座墓”,由此可見商船所載船貨的豐富,再加上船員生活用品、攜帶物品及貿(mào)易貨幣,出水文物種類和數(shù)量更加豐富。面對(duì)數(shù)量巨大的文物集中出水時(shí),現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)及后期保護(hù)問題十分突出,尤其對(duì)保護(hù)場(chǎng)地、批量脫鹽設(shè)備或設(shè)施、保護(hù)裝置要求很高(圖 2)。

圖1. 海洋出水凝結(jié)物的整體保護(hù)與展示

圖2. 陶瓷器循環(huán)脫鹽裝置

陶瓷器的腐蝕與防護(hù)

目前我國(guó)水下考古發(fā)掘的文物中,陶瓷類文物占 90%以上,從較為原始的低溫釉陶到精美的影青瓷、青花瓷。不但品種繁多而且涵蓋的瓷窯從北方磁州窯到南方福建的漳州窯、德化窯、建窯,地域范圍也相當(dāng)廣泛。因此對(duì)這些陶瓷器在不同海域受海水的浸蝕狀況和腐蝕機(jī)理進(jìn)行調(diào)查和研究,并探索出一套行之有效的水下陶瓷器脫鹽、除垢的保護(hù)方法,對(duì)于我國(guó)水下陶瓷器的保護(hù)和保存,具有普遍而深遠(yuǎn)的意義。

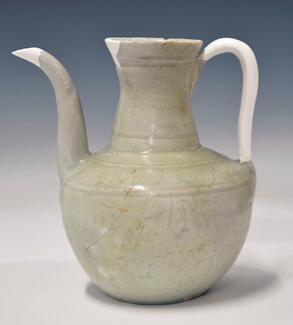

各類瓷器在出水后,表面還存在較多貝殼、珊瑚等海相凝結(jié)物,由于沉船內(nèi)普遍存在鐵器,導(dǎo)致部分陶瓷器表面覆蓋鐵銹或是與鐵器粘連在一起或被鐵銹包裹。陶瓷器在出水后如果處理不及時(shí),溫濕度變化較大時(shí),極易導(dǎo)致陶瓷器內(nèi)的可溶性鹽類反復(fù)結(jié)晶與溶解,從而逐漸造成陶瓷器的鹽析、剝釉或表面粉化。基于這類病害,陶瓷器出水后,應(yīng)及時(shí)在淡水中進(jìn)行浸泡脫鹽處理,除去可溶鹽;采用機(jī)械方法,結(jié)合弱酸性試劑或絡(luò)合劑等化學(xué)方法,選擇性的清除陶瓷器表面的凝結(jié)物;對(duì)于釉層脆弱,以及有墨書的陶瓷器,應(yīng)加固后再進(jìn)行浸泡脫鹽。經(jīng)過脫鹽干燥的陶瓷器,可根據(jù)保存和展示需求,選擇考古修復(fù)法或展覽修復(fù)法,對(duì)殘損陶瓷器進(jìn)行修復(fù)(圖 3)。

圖3. 海洋出水瓷器初步修復(fù)前后

金屬文物的腐蝕與防護(hù)

金屬文物種類多樣,目前海洋出水的金屬文物以鐵器和銅器為主,還有少量金銀器、鉛器、錫器和鋁制品等,材質(zhì)和保存狀況不同,保護(hù)處理方法也有一定差異。

鐵器相對(duì)比較活潑,氯離子對(duì)鍛鐵和鑄鐵都具有加速腐蝕的作用,鐵器表面棕色液滴,即為氯離子存在的表現(xiàn)形式。因此,鐵器一旦打撈出水后必須保持潮濕狀態(tài),可在堿液中進(jìn)行脫鹽和保存,移至實(shí)驗(yàn)室后再進(jìn)行后續(xù)保護(hù)處理。

由于銅器對(duì)海洋生物的毒性作用,青銅、黃銅等銅器上很少有凝結(jié)物覆蓋,但銅器易因礦化而遭到破壞,腐蝕多為一相或多相發(fā)生溶解造成,如黃銅的脫鋅和青銅的脫錫現(xiàn)象。對(duì)于新打撈的海洋出水銅器,可將其暫時(shí)保存在倍半碳酸鈉或苯并三氮唑溶液中,防止器物發(fā)生進(jìn)一步腐蝕。

雖然銀器在水下受到腐蝕,但暴露在空氣中卻不易遭到進(jìn)一步的破壞。所以,銀器不需要特殊的保存環(huán)境,只需將其在淡水中清洗干凈,然后自然干燥即可。如果銀器中的銅有進(jìn)一步腐蝕的跡象,則將其浸泡在苯并三唑溶液中。

金器在水下不會(huì)遭到腐蝕,暴露在空氣中也不會(huì)引起任何問題,淡水清洗干凈后干燥保存。

錫很少以純錫存在,多以鉛錫合金的形式存在,鉛大多單獨(dú)存在。這些金屬及其合金經(jīng)海洋打撈出水后一般較為穩(wěn)定。但鉛和錫鉛合金極易遭到有機(jī)酸性水汽的腐蝕,這些有機(jī)酸性物質(zhì)來源于海洋生物的降解過程,因此需盡快去除凝結(jié)物。由于鉛及其合金在去離子水、蒸餾水或軟水中會(huì)發(fā)生腐蝕,因此不能將這類文物保存在這些溶劑中,而應(yīng)將其密閉在聚乙烯袋或容器中。

鋁一般發(fā)現(xiàn)于現(xiàn)代沉船遺骸。由于鋁表面曾有鋁氧化膜存在,海洋生物不易在其表面沉積。鋁質(zhì)器物出水后,在淡水中刷洗器物即可去除表面凝結(jié)物。器物中剩余鹽分可通過繼續(xù)清洗去除,之后干燥保存即可。

脆弱有機(jī)質(zhì)的腐蝕與防護(hù)

海洋出水脆弱有機(jī)質(zhì)文物主要包括木質(zhì)、骨角質(zhì)、紡織品、漆器、皮革類文物等。這類文物在出水時(shí)均為飽水狀態(tài),經(jīng)過數(shù)百年的浸泡,木質(zhì)、漆器中的纖維素、木質(zhì)素等成分降解嚴(yán)重,骨角質(zhì)、紡織品、皮革中的蛋白質(zhì)也已部分降解,保存下來的成分以無機(jī)鹽類占重要成分,文物含水率普遍比出土文物高,意味著糟朽程度更高,更加脆弱。

這類文物出水后如果失水速度太快,會(huì)造成文物的皸裂、開裂、變形、風(fēng)化、起翹甚至最終粉化。因此,脆弱有機(jī)質(zhì)文物的保護(hù)應(yīng)該從水下考古現(xiàn)場(chǎng)開始,首先要通過加固、浸泡、噴淋的方式,避免該類文物的水分散失,盡量低溫下避光保存,必要時(shí)還需添加適量抑菌劑。根據(jù)文物的狀況分別進(jìn)行保存,比如被鐵元素污染的文物,需要和其它文物分開保存。

由于文物本身大多糟朽嚴(yán)重,所能承受的外力作用較差,出水脆弱有機(jī)質(zhì)文物的后期保護(hù)具有較高的難度,需小心處理。例如骨角質(zhì)文物,在做穩(wěn)定處理時(shí),一方面要選擇能與潮濕骨角質(zhì)中的水分相溶的加固劑,對(duì)其加固;另一方面還要考慮到加固后骨角質(zhì)文物中的水分能順利逸出,而外界環(huán)境的水分及有害氣體難以進(jìn)入。對(duì)于紡織品,一般由毛、絲等動(dòng)物蛋白纖維或棉、 麻等植物纖維構(gòu)成。 前者由氨基酸組成,后者則屬于多糖化合物。紡織品本身的有機(jī)材質(zhì)特性決定了其極易受到微生物和昆蟲的侵害,是微生物繁殖生長(zhǎng)的營(yíng)養(yǎng)來源。其中的氨基酸或多糖類化合物中的羥基、羧基和氨基等親水性基團(tuán),使紡織品有著較強(qiáng)的吸濕性,在飽水狀態(tài)下也會(huì)加速纖維的老化。飽水狀態(tài)下的紡織品文物若不進(jìn)行脫水處理,則很難長(zhǎng)久保存。如果任其自然脫水干燥,會(huì)導(dǎo)致脆裂。現(xiàn)今飽水紡織品文物通常使用緩慢干燥或慢速冷凍干燥的方法進(jìn)行脫水。

木質(zhì)船體的腐蝕與防護(hù)

海洋出水木質(zhì)文物以古代木船為主,還包括其他一些小型木質(zhì)文物。目前較通用的保護(hù)方法,根據(jù)船體打撈方式,分為整體保護(hù)和分拆保護(hù)后再拼裝兩種形式。對(duì)于整體打撈的船體,通常采用 PEG 長(zhǎng)期噴淋置換出水分,比較有代表性的是在瑞典斯德哥爾摩的 Vasa 博物館展陳的 Vasa 號(hào)。對(duì)于分拆打撈的船體,如西澳海事博物館的 Batavia 號(hào),保護(hù)通常需要經(jīng)過脫鹽、脫水、加固定型、拼裝等程序。

圖4. 木船發(fā)掘現(xiàn)場(chǎng)的噴淋保濕防霉

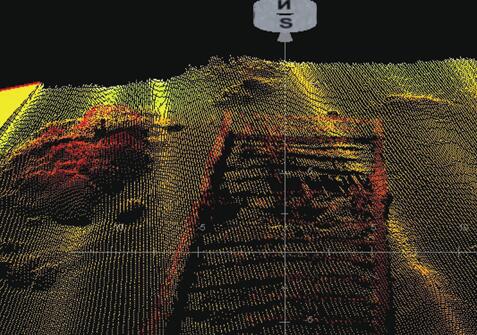

圖5. 沉船遺址保護(hù)罩的物探旁側(cè)聲納圖像

海洋出水的木質(zhì)文物與陸地埋藏或內(nèi)河出水的木質(zhì)文物有所不同。海洋出水木質(zhì)文物通常含有更多的鹽分。脫鹽通常指脫除可溶鹽分,一般采用在容器中用去離子水浸泡或噴淋的方法,脫鹽時(shí)間隨鹽分含量不同為一年到幾年不等。

目前對(duì)于飽水木質(zhì)文物脫水的方式主要有醇 - 醚或醇 -醚 - 樹脂連浸法、冷凍干燥法、聚乙二醇(PEG)法、蔗糖法、乙二醛法、超臨界二氧化碳法等。PEG 法是飽水木質(zhì)文物最常用的脫水方法,冷凍干燥也常用于小構(gòu)件的脫水干燥處理。

在 2007 年整體打撈出水的“南海 I 號(hào)”的發(fā)掘與保護(hù)過程中,采用了多種方法相結(jié)合,如通過三維激光掃描監(jiān)控船體形變,通過持續(xù)觀測(cè)、微生物監(jiān)測(cè)檢測(cè)、自動(dòng)噴淋保濕和抑菌劑的適度使用,在高溫高濕環(huán)境中有效的控制了微生物的滋生(圖 4);針對(duì)“南海 I 號(hào)”發(fā)掘現(xiàn)場(chǎng)文物數(shù)量多、尺寸大、重量大的特點(diǎn),分材質(zhì)建立自動(dòng)循環(huán)脫鹽水池,滿足大量出水文物現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)的需要。隨著水下文化遺產(chǎn)新情況、新問題的不斷出現(xiàn),隨著科技的發(fā)展,水下文化遺產(chǎn)保護(hù)技術(shù)水平也在穩(wěn)步提升。

水下文化遺產(chǎn)原址保護(hù)

聯(lián)合國(guó)教科文組織 2001 年《保護(hù)水下文化遺產(chǎn)公約》及其《附件》中,將“原址保護(hù)應(yīng)作為保護(hù)水下文化遺產(chǎn)的首選方案”作為第 1 條規(guī)則的第一句話,是基于對(duì)遺址及其歷史和背景之間相互作用的重要性的認(rèn)可。當(dāng)水下文化遺址受到越來越嚴(yán)重的破壞和越來越頻繁的盜撈等威脅時(shí),一些國(guó)家通過立法或防護(hù)措施來設(shè)法保護(hù)這些遺址。如墨西哥宣布克羅海灘為具有考古價(jià)值的海洋保護(hù)區(qū);克羅地亞文物登記處登記了幾百處水下考古遺址,使它們得到了特別的法律保護(hù),有 8 處遺址用鋼制框架保護(hù)起來,游客可以觀看卻不會(huì)影響它們 ; 西班牙對(duì)于卡塔赫納附近的公元前7世紀(jì)腓尼基沉船 “馬薩龍 II”號(hào)采取了原址保護(hù)。

中國(guó)近年來也在水下文化遺產(chǎn)原址保護(hù)方面開展了一些嘗試和探索。如 2003 年開工建設(shè)的白鶴梁題刻原址水下保護(hù)工程,2009 年建成開館,成為世界上唯一的遺址類水下博物館,2006 年 12 月被列入中國(guó)世界文化遺產(chǎn)預(yù)備名單,為水下文化遺產(chǎn)的原址保護(hù)提供了成功的工程范例。水下考古學(xué)家對(duì)廣東汕頭南澳 I 號(hào)明代沉船遺址運(yùn)用保護(hù)性金屬框架覆蓋,有效防止了盜撈和文物破壞行為,并采用陰極保護(hù)法,延長(zhǎng)了金屬框架的壽命(圖 5);2016 年,對(duì)遼寧丹東的致遠(yuǎn)艦也實(shí)施了原址保護(hù),在精確計(jì)算后,采用犧牲陽極的陰極保護(hù)法和水下焊接技術(shù),有效的減緩了鋼鐵質(zhì)沉船的腐蝕速率。這些案例為我國(guó)水下文化遺產(chǎn)的原址保護(hù)提供了范例和參考。

總結(jié)

中國(guó)的水下考古始于 1987 年,水下文化遺產(chǎn)保護(hù)的歷史也不長(zhǎng),從這個(gè)角度來說,水下文化遺產(chǎn)保護(hù)尚屬于新興的學(xué)科。海洋的惡劣環(huán)境決定了海洋出水文物的保存狀況之差和保護(hù)難度之大,我國(guó)近年來越來越重視與國(guó)際上水下文化遺產(chǎn)保護(hù)技術(shù)領(lǐng)先的國(guó)家開展合作與交流,越來越重視水下文化遺產(chǎn)保護(hù)機(jī)構(gòu)、人員、場(chǎng)地、設(shè)施、設(shè)備的建設(shè),任重而道遠(yuǎn),但始終走在正確的道路上。

致謝:

本文所述內(nèi)容涵蓋國(guó)家文物局水下文化遺產(chǎn)保護(hù)中心、中國(guó)文化遺產(chǎn)研究院、廣東省文物考古研究所、廣東省博物館、海南省博物館、國(guó)家水下文化遺產(chǎn)保護(hù)寧波基地等單位的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和水下考古、文物保護(hù)專業(yè)人員近年來所開展的工作,在此表示感謝!

免責(zé)聲明:本網(wǎng)站所轉(zhuǎn)載的文字、圖片與視頻資料版權(quán)歸原創(chuàng)作者所有,如果涉及侵權(quán),請(qǐng)第一時(shí)間聯(lián)系本網(wǎng)刪除。

-

標(biāo)簽: 海洋出水文物, 文物腐蝕防護(hù)

官方微信

《腐蝕與防護(hù)網(wǎng)電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯(lián)系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護(hù)網(wǎng)官方QQ群:140808414