□文/王光雍,董超芳·北京科技大學

作者簡介

王光雍,北京科技大學教授,1957年畢業于北京鋼鐵學院鋼鐵冶金專業,后留校任教,長期從事金屬腐蝕與防護的科學與科研工作。

1980年后參加“全國大氣、海水、土壤腐蝕試驗網站”的恢復與建設工作;1983年組織并參加我國“常用材料自然環境腐蝕數據積累與基礎研究工作”。先后與20多個科研單位合作,做出了顯著成績。1992年起享受政府特殊津貼。1997年獲全國優秀科技工作者榮譽稱號。

材料自然環境腐蝕數據的積累和應用

數據積累的重要性與迫切性

國家科技委組織制定的1963~1972年科學技術發展規劃“腐蝕與保護”學科規劃中指出:研究和鑒定材料在特定環境中的耐蝕性,鑒別防蝕技術的效果和適用性,探索腐蝕規律,均必須進行試驗。解決材料與產品當前的腐蝕問題雖是首要的,但通過已建立的“腐蝕試驗網站”,積累長期的數據,并有效利用積累的數據促進科學發展和科技進步,是根本性的。在1978~1985年的全國技術科學發展規劃“腐蝕科學”重點研究項目:“腐蝕站網建設與數據積累”中,要求建立全國統一規劃、布局合理的腐蝕試驗站網,集中積累和處理數據,提供有關部門使用。

1991年6月在國家科委和國家自然科學基金委員會共同主持的“七五”重大項目:“ 材料大氣、海水、土壤腐蝕數據積累及腐蝕與防護研究”的鑒定與驗收會上,專家組指出:“材料自然環境腐蝕數據是國家建設與科技進步的重要資源,也是我國國情調查的重要成果,它將為國家重大工程建設,新材料的研究開發,以及國家材料生產與使用方面基礎標準的制定等提供科學的依據,這是當前國家建設的迫切需求”。因此,全國材料自然環境腐蝕試驗站網長期以來一直把“積累材料環境腐蝕數據”工作,作為站網的首要任務。

全國材料環境腐蝕試驗站網進行的工作

(1)統一制定試驗、測試分析規程和挖掘計劃。確定統一的投試材料,組織統一投樣或統一挖掘。考慮到材料環境適應性試驗需要經過長時間的檢驗,制定了大氣環境20年、海水環境16年的腐蝕試驗計劃,確定第一批統一投放“量大面廣的國產常用”材料,并確定投放試件的統一規格、晶種和數量。為了保證試驗數據的科學性與可比性,要求制定的試驗規程在結合國情的基礎上盡量靠近國際標準。試驗規程經技術組討論、審定后統一試行。土壤站網制定了各試驗站試件的挖掘計劃,以及各種材料的測試與分析規程。

(2)培訓人員。大氣、海水腐蝕站網在試件統一投放前組織參加試驗人員學習試驗規程,在試驗過程中保證按規程統—執行。土壤腐蝕站網在開挖前組織了“試點挖掘” 培訓參加試驗的青年科技人員,以保證開挖與測試工作按規程進行。

(3)組織試件投放、挖掘和測試分析。1983~1984年在全國8個大氣站共投放黑色金屬、有色金屬、保護層和合成材料244種共75973個試件;三個海水腐蝕試驗站共投放黑色、有色、保護層材料70種、試件1萬余片。這是我國材料自然環境腐蝕試驗工作,投放材料品種之多,工作量之大,試驗站(點)之廣,而且按統一規程,統一時間投放,在我國建國以來是首次。

土壤腐蝕站網在1983~1984年按統一計劃六個研究所的有關科技人員,在有關部門大力支持與配合下,對全國尚存在的14個站點埋在地下土壤中20多年的試件進行挖掘,取出鋼鐵試件109件,電纜試件131件,非金屬試件95件,通過對試件、土壤、微生物的現場測試與分析,取得土壤腐蝕基礎數據7810個,這是對國家建設十分珍貴的基礎數據。

為了國家建設繼續積累材料環境腐蝕數據,2002~2003年在全國東西部環境腐蝕試驗站投放了第二批材料試件,共計六大類材料及構件178種14904件;2006年在全國28個國家試驗站第三次投放了5大類材料124個品種34672個材料試件。

材料自然環境腐蝕數據積累與應用

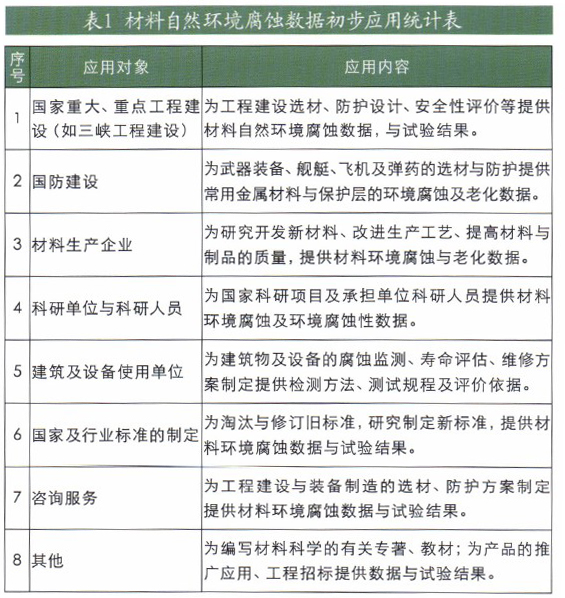

通過1982~2003年材料在我國自然環境:大氣、海水、土壤中的長期暴露腐蝕試驗與測試分析,,經過十二個部門22個研究院所、高校200多位科技人員的團結協作、共同努力,取得材料在我國自然環境中的腐蝕數據24萬4千多個,環境因素測定數據30多萬個,具中有常用材料在我國的中、堿性土壤中長達40年以上的腐蝕數據;大氣環境腐蝕20年、海水環境腐蝕16年的數據;還有后來新增加的不銹鋼、與有色金屬在土壤中8年的腐蝕數據;典型材料在濕熱大氣、污染大氣、含泥沙海水、酸性土壤中的腐蝕數據。通過對數據的質量分析,審查復核等規范程序,保證了數據的可靠性,全部數據輸入國家材料環境腐蝕數據總庫,為數據共享和擴大應用建立了基礎。據初步統計“腐蝕網站”積累的材料環境腐蝕數據在下列8個方面提供了初步應用。

材料腐蝕數據在三峽工程建設中的應用

1958年國務院采納長江規劃辦的建議,決定在長江西陵峽中段三斗坪為三峽大壩壩址,1959年武漢材料保護研究所受全國土壤腐蝕試驗網站委托在三斗坪建站。1959年埋置試件,1960年12月按計劃進行第一次挖掘取樣。

此后由于三峽工程下馬,十年動亂,試驗中斷。1982年我國腐蝕試驗網站工作恢復后,曾派人到三斗坪尋找當年試件的埋置點,因時過境遷,地形地貌發生很大變化沒有找到。

1992年3月全國人大七屆五次會議通過興建三峽工程決議,1993年5~9月武漢材保所當年負責建站與埋樣的工作人員,五上三斗坪找到站址,10月上旬全國土壤腐蝕網站和武漢材保所7個單位13位科技人員分工協作,挖出埋置了33年的鋼管、鋼板、鋼筋硅酸鹽混凝土塊、石棉水泥管、聚氯乙烯(PVC)管、片等四類材料,8個品種共155件。通過認真測試、分析和研究,取得十分寶貴的數據和基礎資料,撰寫出7份專題報告,l份綜合報告。報送有關領導部門和單位,得到有關部門的重視和極大關注。

國家科委基礎研究高技術司“基礎科學研究快報”上刊登了“三峽地區土壤中埋置33年的材料土壤腐蝕數據,將直接為三峽工程的設計與選材提供科學依據”的報導;國家自然科學基金委員會內部通訊“情況與交流”刊登了“材料土壤腐蝕基礎數據為三峽工程建設服務”的報導;中科院金屬腐蝕與防護研究所的學術刊物《腐蝕科學與防護技術》修改原來的刊出計劃,以最快的速度于1995年第1期正式發表“三峽地區材料33年土壤腐蝕行為研究”報告,立即受到國務院三峽辦、三峽工程開發總公司、長江水利委員會設計院與科學院等單位的好評。

1995年1月,“環境腐蝕網站領導小組”辦公室派專人與武漢材保所課題組同志一起,攜帶資料云武漢長江水利委員會設計院,與三峽樞紐工程設計總工程師、金屬結構室主任等一起討論“三峽土壤站”數據和試驗研究成果的應用問題。設計院同志一致認為:“三峽土壤站的材料腐蝕數據十分寶貴,可以為三峽工程地下構件及結構的設計提供科學依據”。“三峽地區土壤導致硅酸鹽混凝土試件強度顯著降低的試驗結果有重要意義,一定要很好重視”。“聚氯乙烯(PVC)塑料管、片埋置33年后抗壓與抗拉強度、擊穿電壓強度仍符合標準值”這對混凝土大壩防滲漏設計很有意義。1996年6月,長江水利委員會設計院在宜昌召開“三峽工程金屬結構腐蝕與防護討論會”,與會的有國務院三峽辦、三峽工程開發總公司工程技術部各處負責人,長委設計院樞紐處,金屬結構室負責人,科研院所、高等學校、生產企業、施工公司等40多個單位。全國材料環境腐蝕網站“三峽地區材料土壤腐蝕與防護試驗研究報告”被安排在大會第二個發言,發言后很多單位要求索取資料,特別是三峽總公司工程技術部監理處,要我們提供資料。

根據三峽工程建設和設計需要,在國家自然科學基金委員會和三峽開發總公司聯合資助下,由大氣腐蝕網站組長單位武漢材料保護研究所,武漢大學與長委設計院合作,在三峽大壩壩址附近建立3個大氣腐蝕試驗站和2個長江動水腐蝕試驗站。對要求進入三峽工程的國內外43家企業,科研院所生產的防腐材料,防護體系共108個品種。進行6年的大氣、淡水環境腐蝕試驗,同時進行室內加速腐蝕試驗,快速評價這些材料的耐蝕性,為三峽工程結構防腐設計選用性能好,質量高的防腐材料提供真實、可靠的依據。腐蝕試驗所得數據與成果,成功應用到三峽樞紐建設的許多項目,其他水利樞紐,也參考了這些試驗成果。長委設計院來信,他們的工程技術人員深深體會到:“材料環境腐蝕試驗、研究和數據積累是一項對國家建設具有重要意義的公益性、基礎性工作,它為工程設計人員提供了極大的幫助,對提高工程建設質量,保證工程達到設計要求的使用壽命,具有十分重要的作用”。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

-

標簽: 腐蝕試驗站大氣

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414