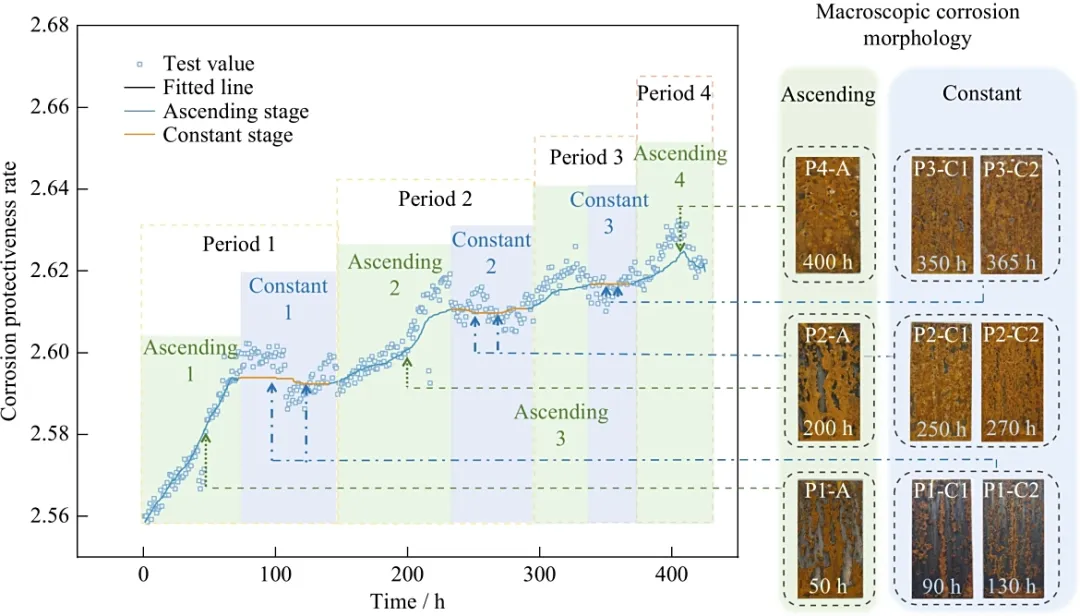

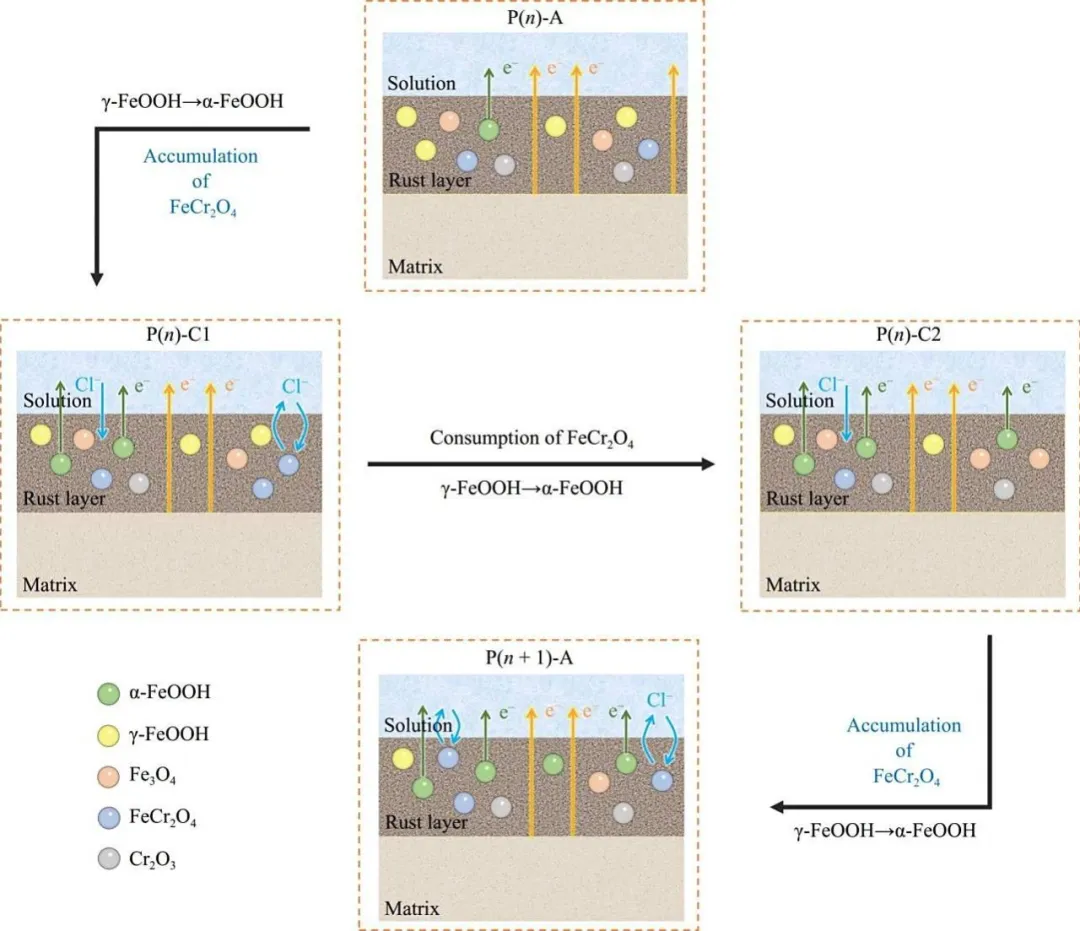

在海洋大氣等復雜環境中服役的耐候鋼,其腐蝕速率在很大程度上受限于其表面銹層的保護性。銹層不僅是金屬與腐蝕介質之間的第一道防線,其微觀結構與成分的演變也決定了材料的服役壽命和可靠性。 近日,北京科技大學材料腐蝕與防護數據中心的李曉剛教授團隊在高鉻含量橋梁耐候鋼的腐蝕行為研究方面取得新進展,相關成果以題為“Exploring corrosion protection evolution of rust layer on high-Cr-content weathering bridge steel in simulated tropical marine atmosphere”的論文發表,系統揭示了熱帶海洋性大氣環境中高Cr鋼銹層的非線性演化規律及其微觀機制。 探究高鉻含量橋梁耐候鋼在模擬熱帶海洋大氣環境中銹層的腐蝕防護演變過程(點擊題目直達原文) 史冰綃, 秦理智, 徐迪, 程學群 Bingxiao Shi, Lizhi Qin, Di Xu, Xuequn Cheng, Chao Liu, Guowei Yang, Feifan Xu, and Xiaogang Li, Exploring corrosion protection evolution of rust layer on high-Cr-content weathering bridge steel in simulated tropical marine atmosphere, Int. J. Miner. Metall. Mater., 32(2025), No. 8, pp. 1913-1928. 通過腐蝕傳感器系統研究了高鉻含量橋梁耐候鋼的腐蝕特性。 利用優化的Pearson函數有效挖掘腐蝕潛在規律。 揭示銹層腐蝕防護性能的演化過程。 銹層的防護能力在“上升階段”與“穩定階段”間交替變化。 本研究聚焦于高鉻含量橋梁耐候鋼在熱帶海洋性大氣環境下的銹層演化行為。長期以來,濱海環境中的Cl?侵蝕被認為是導致橋梁耐候鋼服役早期失效的關鍵因素,而銹層的形成與演變過程在這一過程中扮演著核心角色。由于傳統周期性試驗存在離散性大、機制識別困難等問題,本研究提出融合“傳感監測—多源數據挖掘—機理建模”的研究思路,從全周期角度揭示銹層演化規律與控制機制。 研究中,課題組基于自主構建的大氣腐蝕監測平臺,獲取了材料在模擬典型熱帶海洋性大氣中的長期腐蝕行為數據,并配合微觀形貌表征、成分分析與數據驅動結合的方法,系統提取了銹層的演化特征。結果表明,銹層的防護性能并非線性增強,而是呈現出“上升—穩定”的周期性變化趨勢,且這種趨勢與銹層中關鍵相組分的生成密切相關。 進一步通過XRD與XPS等手段聯合分析發現,Cr元素在銹層中促進了FeCr2O4的析出,且該物相在銹層—基體界面形成了阻擋Cl?擴散的界面層結構,有效抑制Cl?向基體遷移,從而增強銹層的穩定性。值得注意的是,該阻隔機制在腐蝕中后期依然能維持銹層的保護性能,顯著延緩材料失效進程。 本研究不僅建立了高Cr耐候鋼銹層演化的完整知識鏈條,而且為后續開展基于腐蝕環境響應行為的合金成分優化提供了可量化依據。研究成果有望在智能設計、壽命評估及濱海橋梁耐蝕材料工程應用等方面發揮重要指導作用。 圖文解析 圖1 高cr橋梁耐候鋼的腐蝕防護率-時間擬合曲線及其對應的宏觀腐蝕形貌 P(n)-A表示第n階段的上升期(n = 1或2),P(n)-C1和P(n)-C2表示第n階段的穩定期(n = 1或2) 北京科技大學國家材料腐蝕與防護科學數據中心長期以來開展材料環境腐蝕試驗觀測、數據積累、數據共享、環境適應性研究工作。國家材料腐蝕與防護科學數據中心在科技部支持下,由北京科技大學牽頭,聯合民口部門和國防部門共同建設運行。重點圍繞國家重大工程建設以及戰略性新型產業發展,以及“一帶一路”、“2025先進制造”、“海洋戰略”、“載人航天”、“互聯網+”等國家重大科技和經濟發展需要,構建了由30余個國家野外試驗站和分布式腐蝕大數據觀測試驗站點構成的長期的國家級材料環境腐蝕和防護數據生產積累平臺體系;建立了由47項行業團體標準和28項規范構成的環境腐蝕試驗與評價技術新體系,發明了系列化的基于室內外相關性的室內腐蝕加速試驗譜技術與新裝備;持續開展了黑色金屬、有色金屬、建筑材料、涂鍍層材料及高分子材料等5大類,600余種材料,最長達35年的野外試驗數據和連續觀測數據。建成了我國數據量最大、內容最豐富的材料腐蝕數據庫和數據共享平臺——“國家材料腐蝕與防護科學數據中心”,該平臺一直是腐蝕與防護領域最重要的專業數據公益性共享門戶網站,年訪問量超過50萬,每年為上千家單位提供試驗和數據服務。共享對象涵蓋了鋼鐵、機械、航空、航天、兵器、船舶、石油、石化、水利、電力、電子、金融、鐵路和交通等眾多涉及材料的行業以及科研院所、高等院校、政府和國防部門等;出版了國內外首部“材料腐蝕信息學”專著,并以“share corrosion data”為主題在《nature》期刊發表了評述性研究論文,系統提出了“腐蝕大數據”概念及其理論框架與技術模式。 經過多年的運行服務,國家材料腐蝕與防護科學數據中心建立了完善的運行服務機制,穩定了一支由28名長期從事數據資源整合共享和400余名材料環境腐蝕數據積累技術人員組成的專職化平臺運行服務團隊。 近年來,平臺承擔了幾乎所有涉及到材料及裝備自然環境腐蝕研究相關課題的野外試驗及數據獲取任務,持續為“大型飛機”、“載人航天與探月工程”等國家重大專項以及“973”、自然科學基金等百余項科研項目提供數據支撐;通過長期系統的材料土壤環境腐蝕試驗與數據積累,為“三峽工程”、“西氣東輸”、“南水北調”等國家重大工程建設及運行維護提供重要支撐;大氣環境腐蝕數據在“大飛機”、“天宮一號”、“天宮二號”、“高速鐵路”、“國家電網”以及武器裝備等領域關鍵材料選材及壽命評價作出了重大貢獻;材料海洋環境腐蝕數據與防護技術,在“潛艇”、“遼寧艦”、“艦載機”以及30余座海洋大型石油平臺和“201鋪管船”等重大裝備中獲得直接應用。以上工程應用產生了重大經濟和社會效益,相關研究成果分別獲得2009年度和2016年度國家科技進步二等獎。 平臺開展的野外試驗研究及數據積累在國際上產生了重要的影響,為包括“中馬友誼大橋”等海外重大工程建設作出了重要貢獻,2015年,平臺獲得美國國際腐蝕工程師協會(NACE)頒發的杰出機構獎,這是表彰世界腐蝕研究團隊的最高國際大獎。 國家材料腐蝕與防護科學數據中心是一個團結、友愛、和諧的大家庭,現在讀博士研究生92名,在讀碩士研究生124名。已畢業博士、碩士研究生千余人。研究室各種設備投資超過1500萬元,材料腐蝕實驗及檢測設備齊全。梯隊擁有掃描電鏡,原子力顯微鏡,微區電化學工作站,3D共聚焦體視顯微鏡,鹽霧箱,紫外老化箱,干濕周浸及土壤加速試驗箱,疲勞、高壓及慢拉升試驗機,多種高壓腐蝕試驗設備等大型試驗及檢測設備。

, 劉超, 楊國威, 許斐范, 李曉剛

https://doi.org/10.1007/s12613-024-3069-3

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414