一 前言 南方尤其是川渝地區有大量砂巖石質文物,如大足石刻、釣魚城古遺址及龍多山石刻等,這些戶外保存的大型石質文物普遍存在由于膠結質流失和水體侵蝕導致的表面酥堿粉化、微生物侵蝕及層片狀剝落等典型病害。這些病害的產生與發展,不僅與砂巖基底的組成及結構特征密切相關,而且與周邊保存環境有著直接的關系。 既往研究對于砂巖文物的病害及表現形式進行了較多探討,諸多研究成果中也均提到在南方高濕環境下,砂巖文物的表面風化及表層劣化均與水體侵蝕直接相關。但關于在現場快速、無損、多維探查石刻遺存依附巖體的不同高度和不同深度水分特征,石刻巖體水體分布運移及毛細水活動規律,以及石質文物對水分分布敏感病害的產生和發展相關的研究較少。 本文在對典型南方高濕環境中龍多山砂巖石刻病害病因勘查的基礎上,結合風化巖石巖礦組分變化檢測,嘗試將紅外熱成像、微波測濕設備引入保存于戶外、與山體密不可分的石窟及其摩崖題刻類文物的現場勘查活動中,以期建立快速、無損的石刻依附巖體水分分布的多維探測工作方法體系,為南方高濕環境下戶外砂巖類多孔隙石質文物典型病害誘因分析、病害分布及發生或發展規律研究提供科學有效的支撐。 二 南方砂巖文物典型病害分析認知 (一)龍多山石刻及其典型病害 龍多山摩崖石刻位于重慶市合川區,石窟造像大多開鑿于晚唐至宋代,題記主要集中在東崖一帶,多為宋代游人題記(圖一∶1、3),也有少數造像題記(圖一∶2),這些造像題記對于研究巴蜀地區的造像和題記分布及龍多山地區佛教、道教文化都有非常重要的史料價值。 整個龍多山地層為侏羅系遂寧組(J3s)砂巖夾泥巖,山體結構及其自身材質致使龍多山題刻存在明顯的卸荷裂隙與危巖體等結構穩定問題。同時,其所在地區屬中亞熱帶濕潤氣候,冬暖夏熱,春早夏長,秋雨連綿。多年平均相對濕度約80%RH,絕對濕度在17.7hPa左右,夏、秋雨量集中,多發生暴雨。龍多山摩崖石刻保護區的地下水分為松散巖類孔隙水和基巖裂隙水,地表放生池及題刻旁泉水的水化學類型均為HCO?-Ca水,水體pH值大于7.5,水中Cl-、SO?²?離子含量遠高于雨水。砂巖沉積的紋理發育導致多層節理,在紋理面上聚集黏土礦物,在水的作用下,黏土礦物往復膨脹收縮、可溶鹽循環結晶對砂巖造成破壞,最終導致砂巖文物開裂、粉化(圖二∶1、2)。而高濕的環境更利于微生物等生存,也會對石刻產生嚴重影響(圖二∶3)。 (二)典型病害分析 1.表面粉化酥堿檢測 龍多山石刻及南方戶外保存砂巖石刻表面普遍存在粉化脫落現象,極易導致石雕石刻表面粗糙,紋飾造型彌散不清。為進一步認知表面粉化現象,我們在多處采集龍多山石刻表面酥堿風化層和內層未風化的新鮮巖石(表一)進行巖石薄片分析(圖三)、X射線衍射(XRD)分析(型號為D/max-2500)(表二、圖四)、硬度分析(表三)及可溶鹽分析(ICS-90/1000離子色譜儀)(表四、圖五)等。 由巖石薄片分析及XRD分析可看出,龍多山石刻所在巖體為典型的南方砂巖材質,其主要成分為石英、斜長石、鉀長石、方解石、伊利石、綠泥石。而新鮮巖石具細砂結構,巖石由砂(85%±)和膠結物(15%±)組成。其中大多數砂粒為細粒砂,顆粒分選好,粒徑為0.1~0.2mm,微觀結構可見棱角分布,且顆粒間通過黏土礦物膠結。填隙物包括細粒石英、碳酸鹽礦物、碎屑粒間及邊部形成的鈣質膠結,而其所固有的多層節理發育為砂巖風化提供了基礎。龍多山石刻表層風化樣品中,鈣質、鐵質及泥質膠結物的含量明顯下降,鏡下明顯可見風化巖石孔隙增大,泥質、鈣質膠結物流失,石英、長石等顆粒剝落嚴重(圖三)。 同時,新鮮未風化樣品中綠泥石等黏土礦物的存在,使題記和造像在干濕循環作用下,容易層狀、片狀剝落,極易粉化,不利于文物的長期保存。而其中方解石作為鈣質膠結物,其膠結強度較弱,弱酸性降雨會加速其溶解: 正是因為鈣質膠結物流失,長期發育導致微裂隙不斷擴大,致使巖石最終粉化剝落。同時龍多山石刻風化層樣品中檢出硫酸鈣(石膏)和大量可溶鹽(表四、圖五)。 根據奧地利技術規范B3355-1重要歷史構件及重要文物鹽含量評價指標(Trockenlegung vonfeuchtem Mauerwerk-Teil 1:Bauwerksdianostik und Planungsgrundlagen)來看,所含可溶鹽類型主要為硫酸鹽,可溶鹽危害屬于嚴重程度。風化層中大量硫酸鹽的檢出和大氣污染與酸性降雨有關。 結合文獻中重慶地區其他砂巖質文物分化層巖礦組成的變化(表五),可以看出高濕地區砂巖普遍存在的表面酥堿粉化同水體侵蝕導致的膠結質流失及水鹽運移破壞有著直接關系。 2.水體侵蝕導致的微生物富集 為了解生物侵蝕對龍多山摩崖石刻的影響,現場采集并觀察相關微生物樣本(圖六),經顯微觀察鑒定,苔蘚類生物共發現四種,分別為褶葉小墻蘚[Weisiopsis anomala(Broth.et Par.)Broth.]、真蘚(Bryum argenteum Hedw.)、叢生真蘚(Bryum caespiticium Hedw.)、東亞小石蘚[Weisia exserta(Broth.)Chen]。 同時現場調查發現生物風化巖石表面有溶蝕作用產生的麻點狀溶蝕坑、溶蝕孔等(圖七),物理作用產生的微裂隙、層片剝落等,通過超景深顯微系統及掃描電鏡對生物風化及新鮮巖石進行表面形貌觀察,發現有生物形成的網絡狀微構造及瘤突等結構(圖八)。從顯微剖面可看出,生物風化引起的網絡狀微構造深度達到1~1.5mm左右。在掃描電鏡下觀察,風化樣品有不同程度的溶蝕,溶蝕孔形狀不規則,生物菌絲體深入到巖石內部,采用能譜儀對石刻表面無地衣覆蓋區域向地衣覆蓋區域進行線掃描,結果可看出,Si、Al等元素含量明顯降低,同時,微生物酸性分泌物絡合分解石材中的金屬離子,巖石表面基質發生機械破壞,形成裂隙、孔洞等微結構,巖石結構變得疏松,強度降低,進一步可導致巖石發生微破裂及脫離等(圖九、圖一〇)。 3.層片狀脫落 龍多山摩崖石刻,尤其朝陽面石刻表面普遍存在平行石刻巖面的層片狀剝離及空鼓現象。該類病害主要表現為在溫差作用及重力作用下呈層片狀剝落,剝落形態及層片厚度有差異性,剝落層從2~25mm不等,剝落嚴重部位伴隨較大程度空鼓,嚴重影響石刻穩定性(圖一一)。該類病害的產生與夏季陽光直射和南方地區短時強降雨雙重作用導致的劇烈溫差,以及長期的水體侵蝕導致的膠結質流失和微裂隙有著直接關系。 三 現場水體分布的探查技術研究 從現場調查、文獻檢索可知南方砂巖文物病害無論是表面粉化、表層剝離、空鼓及微生物侵蝕均與水體侵蝕有著直接關系。而既往現場保護研究過程中很難完成對表面水分分布尤其是表層不同深度水分分布或運移情況的探查工作。為此在本文研究過程中特別引入紅外熱成像和微波測濕儀器,以完成戶外砂巖多孔隙文物表面水分分布及內層不同深度水分分布和運移規律的現場迅速探查,以期全面詮釋病害分布規律及誘發因子。 (一)紅外熱成像表面水分平面分布探測 既往調查中一般采用肉眼觀察評估石刻可見的裂隙、滲水點、分層等信息,但詳細程度較低。紅外熱成像是利用紅外輻射原理,將被測物體表面溫度分布情況轉化為直觀的熱像圖像,具有無接觸遠程大面積檢測、無損傷、響應快、高精度等優點。這種方法適用于極端溫度,其溫度誤差可小至0.08℃。國外早在20世紀60年代就對紅外熱成像技術展開了廣泛的研究。同時,紅外熱成像技術不僅用于工業檢測與設備維護領域,在防火、夜視以及安防領域也有廣泛應用。M.R.Clark等學者介紹了紅外測溫技術在混凝土和砌體橋梁無損檢測中的應用。而在文物保護領域中,M.R.Valluzzi等學者采用紅外熱成像等無損檢測技術對威尼斯已改造的歷史建筑進行了分析,并對維護狀態等進行評估;Gokhan Kilic利用雷達探測、紅外熱成像等無損分析技術分析了土耳其一座奧斯曼帝國歷史建筑,以無損檢測在多學科評估策略中發揮的作用展示其在該領域的價值;國內方云、吳育華等學者也利用紅外熱成像技術對石質文物滲水情況進行了探測應用。 在龍多山石刻水分檢測過程中,我們首先采用紅外熱成像儀[日本NECInfra Red Camera R500 Pro型號,設備參數:可以測量-40~2000℃范圍內的溫度變化;波長8~14μm;溫度分辨率0.03℃(環境溫度30℃);精度為±1℃(環境溫度20~30℃),±2℃或±2(其他范圍)],在上午環境溫度25℃時,對石刻表面滲水、生物損害等部位進行了紅外熱成像拍攝(圖一二)。 紅外熱成像分析拍攝時段為雨后上午,巖石處于升溫過程,從紅外熱成像觀察圖譜可以看出,龍多山題刻普遍存在雨水侵蝕現象,在雨水沖淋部位砂巖含水率普遍偏高,且低等生物生長繁密,導致該區域紅外熱成像呈現出藍色低溫區域。而在非雨水沖淋區域尤其是雨水沖淋區域周邊極易出現層片狀開裂與脫落,紅外熱成像圖像呈高溫紅色。紅外熱成像顯示出雨水流掛區域周邊的異常紅色,闡釋了砂巖題刻空鼓和層片狀脫落的產生與周邊環境溫度的波動有著直接關系,尤其是夏季高溫,受陽光直射的巖體,在重慶地區短時強降雨的影響下極易產生溫差,形成沿巖體表面的層片狀脫落與空鼓。同時,雨后面流水對石質文物次生病害包括粉化、脫落及生物病害等的發生有很大影響。綜上可見,紅外熱成像技術對于巖石表面水體分布有著較好的探測作用。 (二)微波測濕儀多層面掃描檢測 紅外熱成像對巖石巖壁的滲水點及其面流分布具有較好的快速無損檢測效果,但由于紅外波無法深入滲透到砂巖中,紅外熱成像獲得的信息僅限于表面。而微波測濕是根據復介電常數的大小來確定樣品中含水量的高低,材料中的水分子在微波場作用下產生旋轉極化現象,從而消耗微波能量。這一方法具有快速、連續、非接觸、響應快、可測范圍廣等優點。可測量的水分范圍為0.001~90%。微波測濕法可以多層面完成不同高度不同深度的水體分布規律研究,多層面掃描,為病害機理及其分布規律提供直接數據支撐。在土木工程中,微波測濕無損檢測方法通常用于評價混凝土,確定結構的劣化和異常,如H.Kääriäinen等學者采用微波測濕儀對建筑材料中的水分進行測量研究。在文物保護領域,也有相關應用,如ScottAllanOrr等學者利用微波測濕與雷達技術在花崗巖墻體和砂巖塔上對比研究了石材砌體中的水分監測,得出兩種方法在不同情況的適用性條件;戴仕炳等學者采用微波測濕、紅外熱成像等技術對澳門圣母雪地殿教堂進行了分析研究。 在龍多山石刻現場檢測過程中,我們采用微波測濕儀[Moist350B型號,設備參數:濕度測量范圍為0%<F<400%(干燥質)、0%<F<80%(潮濕基底)。使用溫度范圍為0~55℃。探測精度為1~2%。配有不同探測深度的探頭2個,分別為表面探頭MOIST‐R1M(測量深度達3cm)及其探頭MOIST‐PM(測量深度30cm)]對龍多山摩崖石刻表面及其表層水分進行探測研究(圖一三)。在測試范圍內,間隔20cm網狀布點探測,更換探頭測得不同深度水分數據,采用電腦擬合出不同深度水分數據等高線圖,直觀記錄不同深度水分含量分布情況,以期更好地分析水的遷移等因素對其粉化剝落等表層病害的影響并為后期治理提供指導與借鑒。由微波測濕結果可看出,微波測濕可以得到由高到低平行巖面的水分分布等高線圖,同時可以得到不同深度切面的水分分布圖。T1石刻中,可見石刻上部滲水位置濕度較大。T30、T57及千佛龕石刻造像中,可看出存在毛細水上升影響,低處濕度較大。同時,整體來看,石刻表面面流水部位濕度均大于崖體內部,說明龍多山題刻的水害主要來源于大氣降雨及表面水。同一深度下,濕度較大的區域向相對干燥的區域進行水的運輸,不同深度下,水分分布不均,表現為內外雙向輸送。同時,龍多山摩崖石刻所處區域潮濕多雨,下雨后,巖體表面濕度明顯增大,濕度越大,越易引起水鹽運移。伴隨溫度、鹽離子、微生物等多種因素,石質文物將會產生復合病害。通過現場觀測,這些表面酥堿、微生物富集及層片狀脫落位置含水量或內外水分含量變化均高于未風化部位。 四 討論 南方高濕地區砂巖多孔隙材質文物風化病害產生的原因與其材質特征和保存環境有著直接關系,主要體現在三個方面: (1)砂巖材質中的鈣質膠結和軟弱泥質夾雜在水體侵蝕的作用下,尤其是降雨和巖面滲流的作用下,發生流失,導致表面粉化現象發生。不同位置礦物組成及構造特征具有差異性,風化產物中石英、方解石增加,長石及黏土礦物減少,新生成石膏。而水解溶蝕加上大氣污染加劇了表面可溶鹽循環結晶和表面鹽析現象。 (2)降雨及高溫導致生物侵蝕現象普遍存在。南方高濕環境下砂巖石刻表面多存在生物侵蝕,有地衣、苔蘚等覆蓋的巖石Si、Al元素含量明顯降低,形成不規則溶蝕孔,生物菌絲體深入到巖石內部,進一步導致巖石發生開裂、剝落等。而微生物侵蝕部位,紅外及微波測濕均顯示出表面高濕現象,說明生物侵蝕的存在與漂雨尤其是面流水有著直接關系。 (3)溫濕度波動和短時強降雨易誘發表面層片狀剝落現象的發生。魚鱗狀起翹和沿著非節理方向表層片狀脫落與溫差和雨水直接沖淋有著直接關系。微波測濕結果顯示存在粉化的表層濕度明顯高于內層,濕度分布與降雨或表面面流有著直接關系。可以說水體侵蝕是誘發南方砂巖石質文物病害的核心因素。 綜合視覺、微波測濕及紅外熱成像無損原位檢測幾種方式,可以完成不同層面的面掃描水體分布規律研究,支撐病害分布規律及病害機理的深層次研究,繼而為全面了解砂巖文物的現狀以及保護方法研究提供更為精確的指導。在水分探測方面,紅外熱成像非常容易獲取二維平面水分分布圖像,尤其是在升溫過程中可以快速無損完成石刻巖壁滲漏出水點及其面流分布規律的快速探測工作。而對于不同高度與不同深度的石刻表層水分分布及其運移規律探測,可以借助微波測濕設備獲取更為可信的數據信息。 五 結論 戶外大型石質文物表面酥粉、剝落、生物病害等的發生與水分分布有直接關系,多發生在水體集中區域,尤其與漂雨及面流相關。戶外大型石質文物水分含量及分布規律探測非常重要 紅外熱成像儀及微波測濕儀均能反映一定的砂巖含水量信息,將微波測濕與紅外熱成像無損原位結合分析可以有效探測砂巖文物表面及深處水體分布、滲水部位、滲水來源及水分活動規律等情況。 紅外熱成像可探測石質文物表面溫度分布情況,應注意探測時需在適宜的天氣情況下進行,以確保探測數據更準確。微波測濕分析可多層面完成不同高度不同深度的水體分布規律研究。 紅外熱成像及微波測濕原位檢測技術用于探測砂巖文物的水分、隱藏裂隙、滲水點等狀況較傳統肉眼觀察更有優勢,同時具有快速、準確、無損、無接觸等優點,即時反饋的信息為實時決策提供依據,值得在砂巖文物勘察中推廣。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606

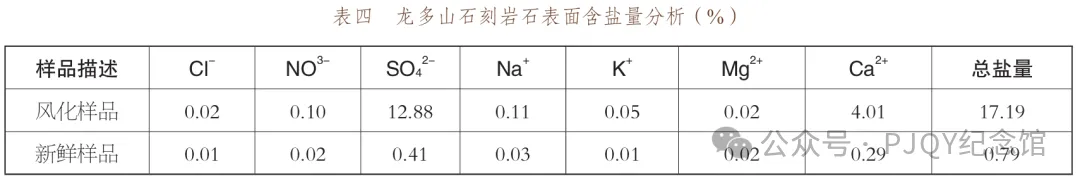

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

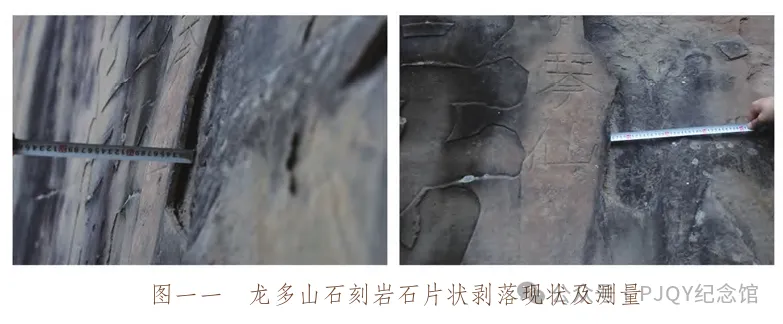

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414