3D打印,又名增材制造(Additive manufacturing,AM),憑借在復雜金屬構件上得天獨厚的自由成形能力,極大地滿足了新一代航空裝備對輕量化、高集成度的重大需求,有望替代傳統制造方法實現高端裝備關鍵構件的智能制造。不過,這一巨大的應用前景長期以來受制于增材制造材料及構件普遍較差的疲勞性能。為解決3D打印材料抗疲勞的國際難題,2024年2月中國科學院金屬研究所材料疲勞與斷裂團隊與鈦合金團隊合作提出了組織與缺陷耦合調控的NAMP工藝,成功制備出具有超高拉-拉疲勞性能的近無微孔3D打印Ti-6Al-4V合金材料(Nature,2024),突破所有材料拉-拉比疲勞強度世界紀錄,更新了人們以往對3D打印材料疲勞性能不高的固有認識。

然而,實際工程構件的服役環境一般非常復雜,常常伴隨著加載應力比的顯著變化。當材料或構件所承受的外部應力比變化時,循環應力幅值和最大應力的分配比例也隨之改變,進而誘發不同疲勞開裂機制之間的轉變。這種“此消彼長”的開裂規律使得傳統鈦合金組織難以在全應力比范圍內均保持優異的疲勞性能,一種顯微組織類型往往僅在特定應力比范圍內表現出抗疲勞優勢(圖1)。尤其是對于具有復雜結構的增材制造構件,其實際服役過程中的應力分布更為復雜,不可避免地會承受具有多變應力比的疲勞載荷。因此,如何實現全應力比條件下的高抗疲勞能力是決定增材制造技術能否在航空航天等領域規模化應用的關鍵,也是亟待解決的科學難題之一。

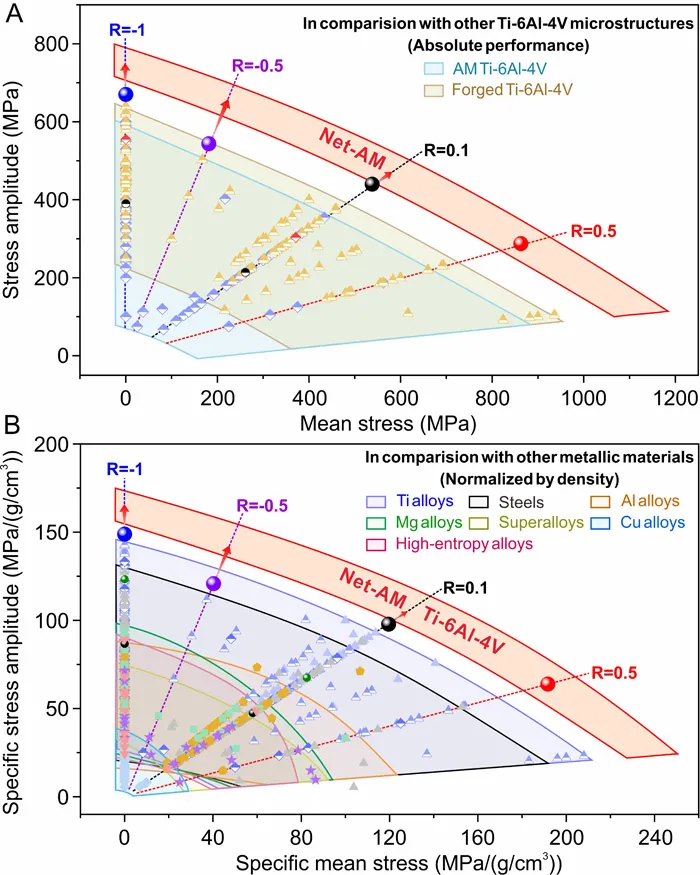

針對新的挑戰,材料疲勞與斷裂研究團隊最近系統揭示了鈦合金易發生疲勞開裂的三類典型“疲勞短板”及其應力比敏感區間,發現無微孔凈增材制造(Net-AM)組織可實現三類疲勞短板的協同優化。據此,團隊明確提出:3D打印鈦合金在全應力比條件下仍具有天然高的抗疲勞特性。基于團隊前期原創的NAMP工藝,制備出近似無微孔的Net-AM組織Ti-6Al-4V合金,并對其在不同應力比條件下的疲勞強度(圖1)和疲勞開裂機制(圖2)進行了表征。大量數據對比分析表明:在全應力比范圍內,Net-AM組織Ti-6Al-4V合金的疲勞強度不但整體優于所有鈦合金材料,同時其比疲勞強度(疲勞強度除以密度)也全面優于所有金屬材料,如圖3所示。

該研究結果于2025年8月22日以題為“Naturally high fatigue performance of a 3D printing titanium alloy across all stress ratios”(“3D打印鈦合金在全應力比條件下天然高疲勞性能”)發表于《科學進展》(Science Advances)雜志上,中國科學院金屬研究所特別研究助理曲展博士為論文第一作者,張振軍研究員、劉睿副研究員、張哲峰研究員為論文共同通訊作者。這一成果揭示了增材制造技術制備的具有復雜拓撲結構、承受復雜載荷鈦合金構件在抗疲勞方面的天然優勢,為其在航空航天等領域作為動載承力構件應用奠定基礎。同時,該研究也為鍛造鈦合金不同應力比下的疲勞性能優化設計提供了新的思路。

該項研究得到了國家自然科學創新研究群體項目(52321001)、優秀青年基金項目(52322105)、重點項目(52130002)及中國科學院青促會項目(2021192)的資助。

圖1. 不同顯微組織類型的Ti-6Al-4V合金在不同應力比條件下的疲勞強度及對應的疲勞開裂機制。

圖2. Net-AM組織Ti-6Al-4V合金在不同應力比下的典型疲勞斷口和對應的疲勞裂紋萌生機制。(A)應力比R=-1:微孔缺陷開裂;(B)應力比R=-0.5:微孔缺陷開裂;(C)應力比R=0.1:微孔缺陷開裂和顯微組織開裂共存;(D)應力比R=0.5:顯微組織開裂;(E)應力比變化,Net-AM組織Ti-6Al-4V合金疲勞裂紋萌生位置轉變及其對應的疲勞強度變化示意圖。

圖3. 與其他Ti-6Al-4V合金和常見的金屬結構材料相比,Net-AM組織Ti-6Al-4V合金在不同應力比下的疲勞強度分布。(A)應力幅vs平均應力;(B)材料密度歸一化的疲勞強度vs材料密度歸一化的平均應力。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414