4.2.4 晶間腐蝕機理

晶間腐蝕和其它的局部腐蝕(如點腐蝕和縫隙腐蝕)不同,除和腐蝕電化學的原因有關外,更主要的是與材料的金屬學問題相關,晶間腐蝕涉及晶界結構、元素的固溶特點、沉淀析出過程以及固態擴散等金屬學問題。必須把腐蝕電化學理論和金屬學知識結合起來研究晶間腐蝕的理論、預防和抑制措施。

多晶體的金屬和合金的晶粒和晶界存在以下不同:晶界處的原子排列混亂,應力集中、位錯和空位等在晶界處積累,溶質、各類雜質元素(如S、P、B、Si和C等非金屬元素)在晶界處富集,甚至析出沉淀相,從而導致晶界與晶內的結構和化學成分出現差異;處于特定的腐蝕介質中時,晶界和晶粒表現出不同的電化學特性。在晶界和晶粒構成的腐蝕微電池中,晶界為陽極,晶粒為陰極。

基于晶界與晶粒的差異,發展了貧Cr理論、陽極相理論和晶界吸附理論來解釋材料的晶間腐蝕。

01 貧Cr理論

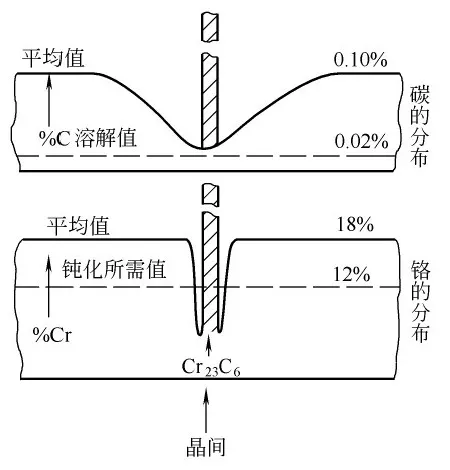

貧Cr理論適用于鐵素體和奧氏體不銹鋼。由于材料中的C元素在隨后的熱處理及焊接過程中,總會有第二相的溶解和沉淀問題。在晶界處,C與Cr形成碳化物析出,碳化物以Cr23C6(奧氏體鋼)和(Cr,Fe)7C3(鐵素體鋼)為主,降低了晶界及附近的固溶Cr含量,在晶界及附近區域形成貧Cr區。

當晶間貧Cr區內Cr質量分數低于12%時,意味著在腐蝕介質中貧Cr區處于活化狀態,而非貧Cr區處于鈍態。貧Cr的晶界為小面積的陽極,非貧Cr的晶內為大面積的陰極,形成小陽極-大陰極的腐蝕微電池,導致晶界快速腐蝕,圖4-26。

圖4-26 晶間腐蝕貧Cr理論示意圖

02 陽極相理論

當超低碳不銹鋼,特別是高Cr、Mo鋼在650-850℃受熱后,晶界σ相析出并溶解,在強氧化性介質中仍會產生晶間腐蝕。原因是在晶界形成了由FeCr或MoFe金屬間化合物組成的σ相,或TiC、NbC 等,在強氧化性介質條件下,σ等相發生嚴重的選擇性溶解。

晶間腐蝕可以分別產生在焊接接頭的熱影響區(HAZ)、焊縫或熔合線上,在熔合線上產生的晶間腐蝕又稱刀線腐蝕(KLA)。從含Ti、Nb穩定化元素的不銹鋼在強氧化介質中的刀線腐蝕發生的部位來看,在熔化焊接時,這個部位曾加熱到固相線附近的高溫,不僅M23C6已全部溶解,而且這類不銹鋼中的TiC或NbC也已全部溶解。在第二次加熱時,這些碳化物都會沉淀,并且都易于沿晶界進行,在強氧化性介質中,這種晶界沉淀的MC可以被溶解。

03 晶界吸附理論

雜質原子在晶界富集,超低碳不銹鋼在強氧化性介質中(如硝酸加重鉻酸鹽)中也會出現晶間腐蝕,是由于P、Se和Si等在晶界富集,使得晶界的電化學特性發生了改變。

這3種理論并不相互抵觸,而是相輔相成的,實際上都是晶界區在腐蝕電池中為陽極,晶粒為腐蝕陰極,因而晶界、相界產生選擇性溶解的結果。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414