【材料】原位同步輻射技術揭秘MAX材料的熔鹽刻蝕過程

2023-06-05 16:03:55

作者:X-MOL資訊 來源:X-MOL資訊

分享至:

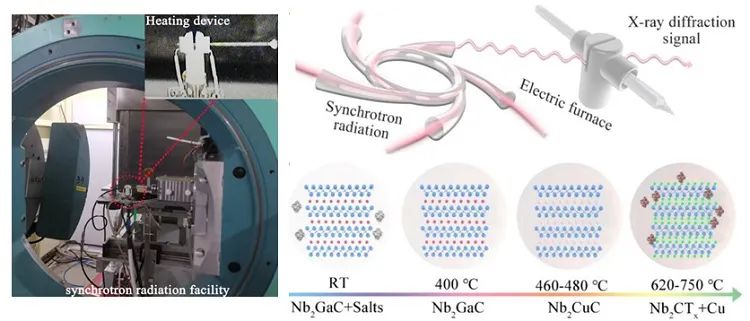

Lewis酸性熔鹽法是有效刻蝕MAX材料,制備具有可控表面端基MXenes的通用合成策略。MAX在刻蝕過程中的相演變化學研究對于MXenes領域的發(fā)展至關重要,前期由于原位表征技術的限制,我們對于熔鹽刻蝕過程中的關鍵步驟及其復雜性缺乏清晰的認識。近日,中國科學技術大學國家同步輻射實驗室宋禮團隊通過聯(lián)合上海光源,發(fā)展了適用于研究高溫熔鹽刻蝕過程的原位同步輻射X射線衍射(SRXRD)設備和技術,清楚的揭示了Nb2GaC MAX在熔鹽環(huán)境下的相演變過程,并提出了通過精確溫度和時間調(diào)節(jié)實現(xiàn)最佳刻蝕的可控合成方法。二維過渡金屬碳化物或氮化物(MXenes)由于其獨特的層狀結(jié)構、表面化學和成分多樣性,在能量存儲和其他領域中展現(xiàn)出了巨大的應用潛力。迄今為止,已報道了155多種MAX相和幾十種MXenes。通常情況下,MXenes是通過選擇性刻蝕其MAX相中的A層而產(chǎn)生的,呈現(xiàn)出具有過渡金屬碳化物/氮化物層的六方晶體結(jié)構。最近,熔鹽法已發(fā)展成為一種普遍策略,可有效地去除MAX相中的A層,從而產(chǎn)生具有可調(diào)表面化學的手風琴狀MXenes。然而,熔鹽蝕刻并非完全可控,由于反應過程不明確,大多數(shù)實驗參數(shù)通常是經(jīng)驗性設定的。盡管該領域的研究人員致力于研究真實過程,以實現(xiàn)該熔鹽蝕刻方法的高效性和可控性,但由于苛刻的熔鹽反應條件、涉及反應中陰離子和陽離子的復雜相演化以及缺乏原位技術來探測這種反應過程,目前仍未取得重大研究突破。中國科學技術大學合肥光源宋禮教授團隊聯(lián)合上海光源的X射線衍射站,開發(fā)了原位同步輻射X射線衍射方法,用于動態(tài)研究Lewis酸熔鹽蝕刻過程。揭示了Lewis酸熔鹽蝕刻過程中的關鍵步驟,包括Nb2GaC的晶格膨脹過程;Nb2GaC到Nb2CuC的超快速相變過程;Nb2CTx和Nb2CuC的共存期;Cu原子的快速提取形成Nb2CTx MXenes;Cl基團嫁接引起的層間膨脹以及過度蝕刻過程。這些步驟的揭秘為優(yōu)化蝕刻條件提供參考,有助于新的MAX相和高質(zhì)量MXenes的可控合成。此外,通過調(diào)節(jié)熔鹽法后處理過程中的反應時間,揭示了Nb2CTx從六角晶體到無定形相的相演化過程。本研究提出了具有良好形貌和優(yōu)異導電性的無定形p-Nb2CTx作為Li+存儲的電極材料,它表現(xiàn)出高倍率性能、優(yōu)異的比容量和長循環(huán)能力,同時,揭示了電化學反應過程中含Cl表面膜的動態(tài)演變。通過開發(fā)實時同步輻射X射線衍射技術,揭秘了MAX材料的熔鹽刻蝕過程,這對于發(fā)展先進的MAX和MXenes材料具有重要意義。

圖1. 用于在線監(jiān)測Lewis酸性熔鹽蝕刻過程的原位同步輻射X射線衍射方法,以及刻蝕過程中的關鍵反應步驟。這一成果近期發(fā)表在Journal of the American Chemical Society 上,文章的第一作者是中國科學技術大學博士研究生魏世強和張鵬軍。Operando Exploring and Modulating Phase Evolution Chemistry from MAX to MXenes in Molten Salt SynthesisShiqiang Wei1, Pengjun Zhang1, Wenjie Xu, Shuangming Chen, Yujian Xia, Yuyang Cao, Kefu Zhu, Qilong Cui, Wen Wen, Chuanqiang Wu, Changda Wang*, and Li Song*J. Am. Chem. Soc., 2023, 145, 10681–10690, DOI: 10.1021/jacs.3c01083

王昌達,國家同步輻射實驗室,副研究員。2019年博士畢業(yè)于中國科學技術大學國家同步輻射實驗室,2020年獲得中科院優(yōu)秀博士論文,2021年獲中國科學技術大學“墨子杰出青年特資津貼”一等資助,2021年獲國家留學基金委資助前往瑞典MAX IV光源近常壓光電子能譜站訪問。致力于同步輻射表征技術的發(fā)展和二維能源材料的電化學儲能研究。近年來,通過原位X射線衍射譜、吸收譜和近常壓光電子能譜等技術,發(fā)展了層狀二維材料合成的新方法并從原子、電子層面揭示電化學儲能過程。

宋禮教授,博士生導師,2006年博士畢業(yè)于中科院物理研究所,隨后在德國慕尼黑大學、美國萊斯大學和日本信州大學開展研究工作,歷任洪堡學者、博士后和副教授。2011年加入中國科學技術大學國家同步輻射實驗室。國家杰出青年科學基金獲得者、科技部中青年科技領軍人才、中科院優(yōu)秀導師和唐立新優(yōu)秀學者。長期致力于同步輻射技術及應用研究。近年來,依托同步輻射大科學裝置,針對電化學能源儲存與轉(zhuǎn)化中的精準表征問題,研制了多種在線實驗平臺和數(shù)據(jù)分析新方法,實現(xiàn)了同步輻射多技術的聯(lián)用,從原子、電子和離子等層面上揭示了電化學能源儲存與轉(zhuǎn)化過程和工作機制。迄今,共計發(fā)表 SCI 論文300余篇,被引用32000余次,個人H因子92,連續(xù)入選科睿唯安2019-2022 年全球高被引科學家。近五年,以通訊作者發(fā)表論文60 余篇,包括Nat. Energy、Nat. Sustain.、PNAS、Nat. Commun.、Adv. Mater.等,授權發(fā)明專利5項,應邀為Materials Today等期刊撰寫10余篇綜述論文。目前擔任中國物理學會同步輻射專業(yè)委員會委員、《核技術》與《中國光學》及《Nano Research Energy》編委、《Nano Research》與中國物理學會四刊聯(lián)合青年編委等。

免責聲明:本網(wǎng)站所轉(zhuǎn)載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創(chuàng)作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯(lián)系本網(wǎng)刪除。