美國《地質學》雜志(Geology)于2015年3月27日刊發了中國科學院海洋研究所萬世明研究員與法國國家海洋開發研究院(IFREMER)Samuel Toucanne和Germain Bayon博士、美國路易斯安娜州立大學Peter Clift教授等合作的最新研究成果,揭示了過去1800年來人類活動對紅河流域風化侵蝕影響超過氣候變化。

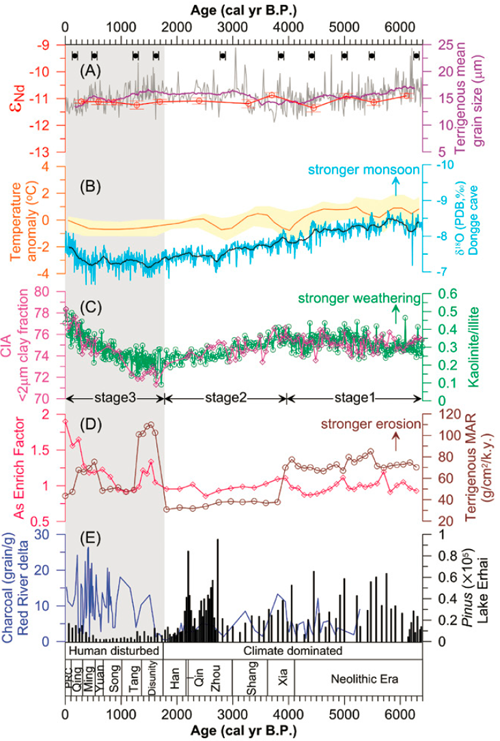

有關人類活動對地球環境影響的認識主要集中于自工業革命以來的溫室氣體大量排放時期,而對于缺少儀器觀測的早期人類活動影響則并不清楚。萬世明研究員等基于南海瓊東南盆地巖芯的高分辨率粘土礦物、元素、同位素沉積記錄等重建了流經青藏高原東南部的紅河流域過去6400年以來的風化和侵蝕歷史(如圖)。研究揭示,與陸地氣候記錄對比發現自然氣候因子包括溫度和降水控制了紅河流域中全新世(6400-1800 cal yr BP)的風化侵蝕,而自晚全新世1800 cal yr BP以來(漢朝末年)該地區人類活動(毀林、開墾、采礦等)對流域風化侵蝕的影響逐漸取代氣候而成為其主要控制因素。

圖:過去6400年以來紅河流域風化侵蝕與陸地記錄對比

科研人員認為,硅酸鹽風化在高侵蝕速率地區如喜馬拉雅、青藏高原東南部、臺灣等的千年尺度上的變化不能在目前的全球氣候變化和碳循環模擬中忽略,這些地區因其高風化通量和對長期溫度風化反饋的極其敏感而在碳循環中特別重要。同時,人類擾動對地球環境的干擾甚至可以超過自然氣候本身的控制,這不僅暗示現代紅河不能作為地質歷史時期其風化侵蝕控制的類比,而且凸顯尋求人類文明與自然環境協同發展的重要性和迫切性。

該項研究得到了國家自然科學基金、大陸架科學鉆探和中國科學院戰略性先導科技專項的資助。

論文出處:Wan, SM*, Toucanne, S., Clift, P., Zhao, DB, Bayon, G., Yu, ZJ, Cai, GQ, Yin, XB, Revillon, S., Wang, DW, Li, AC, Li, TG. Human impact overwhelms long-term climate control of weathering and erosion in Southwest China. Geology, 2015, DOI:10.1130/G36570.1.

責任編輯:李玲珊

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

投稿聯系:編輯部

電話:010-82387968

郵箱:ecorr_org@163.com

中國腐蝕與防護網官方 QQ群:140808414

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62313558-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414