不同材料通過特定的微觀結構相互嵌合獲得的復合材料往往會展現意想不到的優異性能,這也是自然材料在億萬年演化后呈現出來的主流微觀結構形式。在晶體材料領域,兩種或者三種晶體材料按照特定的成分混合熔化后再進行冷卻凝固,不同的晶體將會以共晶反應的形式從熔體中自動交替復合生長。如果進一步限制熔體按照特定的方向進行凝固,再調整凝固速度,則可以使不同特性材料在微米甚至納米尺度按照特定生長取向和結合方式進行原位自生均勻復合。由此衍生的共晶定向凝固技術一直是材料科學領域的研究熱點,近年來為高性能復合材料的開發和提升做出了關鍵貢獻。

共晶凝固理論是共晶凝固技術的基礎,該理論的研究在過去近60年的繁榮發展中獲得了一系列的重要成果,并建立了系統的理論體系,可以較為清晰的描繪nf/nf和nf/f共晶材料的定向凝固行為(根據各組元的不同晶體特性,共晶材料被分為非小平面(nf)/非小平面(nf)、非小平面(nf)/小平面(f)以及小平面(f)/小平面(f)三類)。本世紀初定向凝固氧化物共晶陶瓷(DSEC)復合材料的興起和發展揭示了f/f共晶材料在高溫結構材料領域的巨大應用前景,f/f共晶材料的重要性逐漸被關注。然而,f/f共晶材料的高速定向凝固行為已難以利用現有共晶凝固理論進行準確預測。盡管近20年來與此相關的研究獲得了長足的發展,DSEC復合材料的定向生長行為與現有共晶凝固理論依然難以實現融合統一。原因在于以下兩點關鍵問題沒有被攻克,即高速凝固條件下的共晶胞狀結構控制與f-nf轉變現象。以上兩點問題已成為小平面共晶生長行為理論建模的主要障礙,使得小平面共晶復合材料凝固結構的精確預測與調控變得尤為困難。

針對以上問題,西北工業大學蘇海軍教授團隊近日以Al2O3/YAG/ZrO2三元小平面共晶陶瓷復合材料為研究對象,結合高梯度激光懸浮區熔定向凝固技術和高精度紅外成像實時測溫,實現了小平面共晶陶瓷在300 μm/s高速定向凝固過程中的溫度場演化規律表征,測量溫度接近2000 ℃的情況下將測量誤差縮小至5.2 ℃;闡明了凝固速度對凝固界面溫度梯度和過冷度等關鍵凝固參數的影響規律;在此基礎上揭示了凝固參數與材料凝固結構的內在關系,首次發現了Al2O3/YAG/ZrO2三元小平面共晶復合陶瓷發生f-nf轉變的臨界過冷度,并成功實現了小平面共晶陶瓷復合材料共晶胞結構的優化,獲得了均勻性優異的微納米(~140nm)小平面共晶結構,為小平面共晶復合材料的定向凝固理論建模和結構調控奠定了重要的理論和實驗基礎。相關成果以“Insight into faceted-nonfaceted transition of directionally solidified eutectic ceramic composites by laser floating zone melting and infrared imaging”為題發表在了Composites Part B: Engineering上。

原文鏈接:DOI: 10.1016/j.compositesb.2024.111372

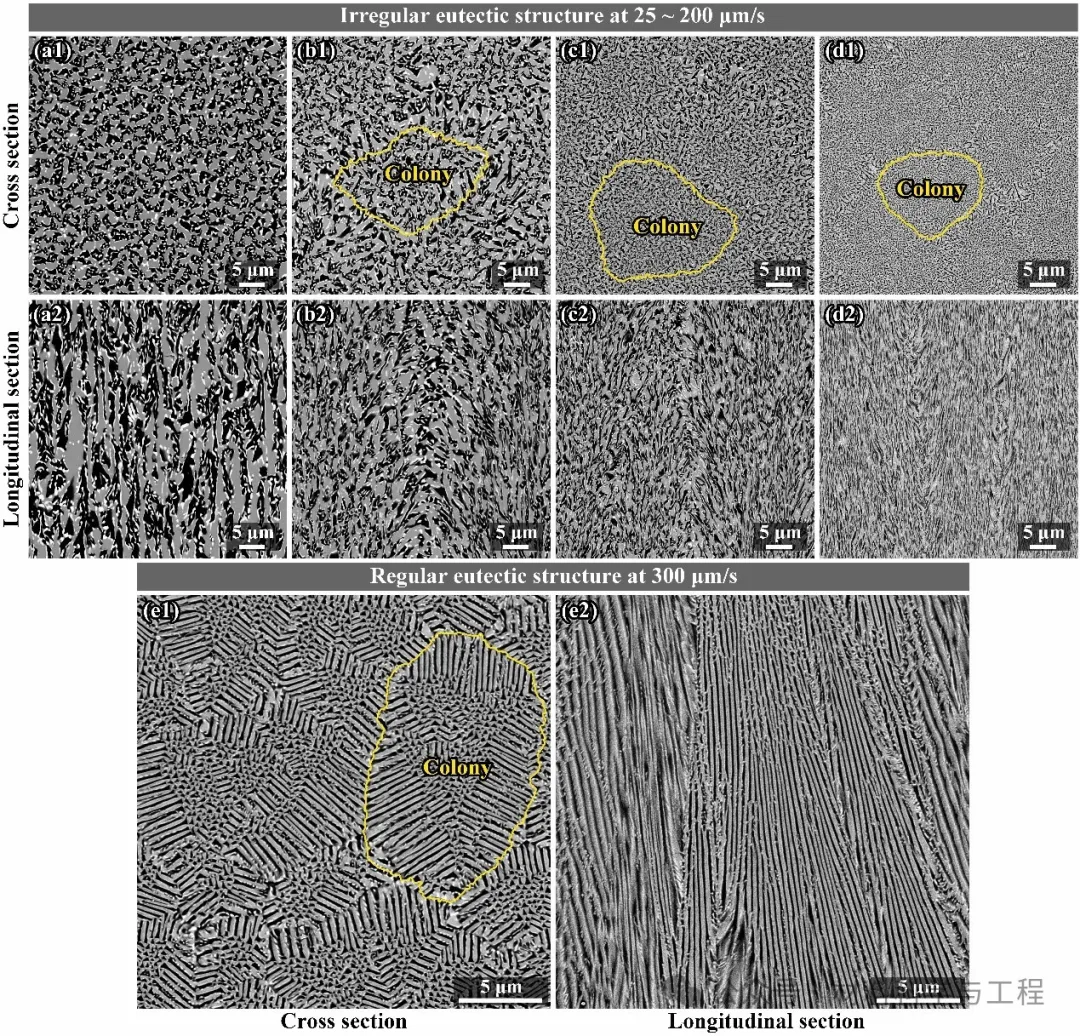

圖1 不同抽拉速度下獲得的定向凝固Al2O3/YAG/ZrO2三元小平面共晶復合陶瓷棒微觀結構對比:(a1-a2) 25 μm/s; (b1-b2) 50 μm/s; (c1-c2) 100 μm/s; (d1-d2) 200 μm/s; (e1-e2) 300 μm/s.

憑借激光懸浮區熔定向凝固技術提供的超高溫度梯度,在25~300 μm/s的寬抽拉速度范圍內成功制備了定向凝固Al2O3/YAG/ZrO2三元小平面共晶陶瓷復合材料,微觀結構跨越了均勻共晶-非均勻胞狀共晶-均勻胞狀共晶三個特征階段,成功觀察到f-nf轉變。

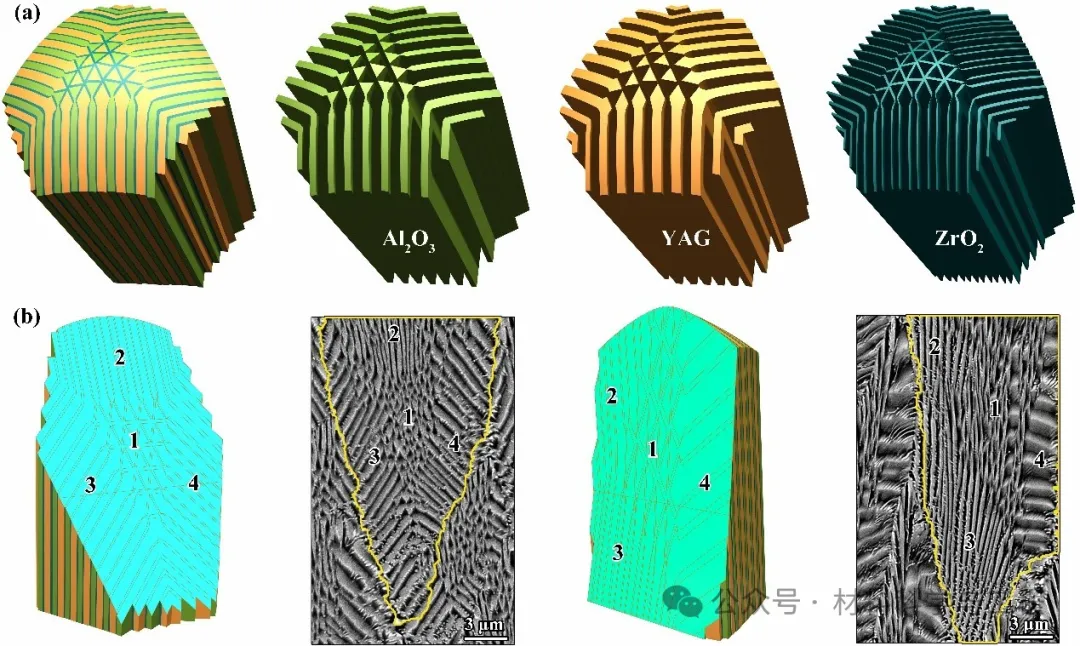

圖2 Al2O3/YAG/ZrO2樣品在300 μm/s抽拉速度下發生f-nf轉變后微觀結構特征的三維解析:(a) 共晶結構的3D模型; (b) 模型切面與300 μm/s樣品切面對比驗證

解析了Al2O3/YAG/ZrO2樣品在300 μm/s抽拉速度下發生f-nf轉變后的三維結構,共晶胞中心為三棱柱狀晶,其周圍被層狀晶包圍。低抽拉速度下樣品的共晶胞間為粗大的非規則結構,在f-nf轉變后該區域被細小的均勻層狀晶取代,實現了胞狀結構的優化。

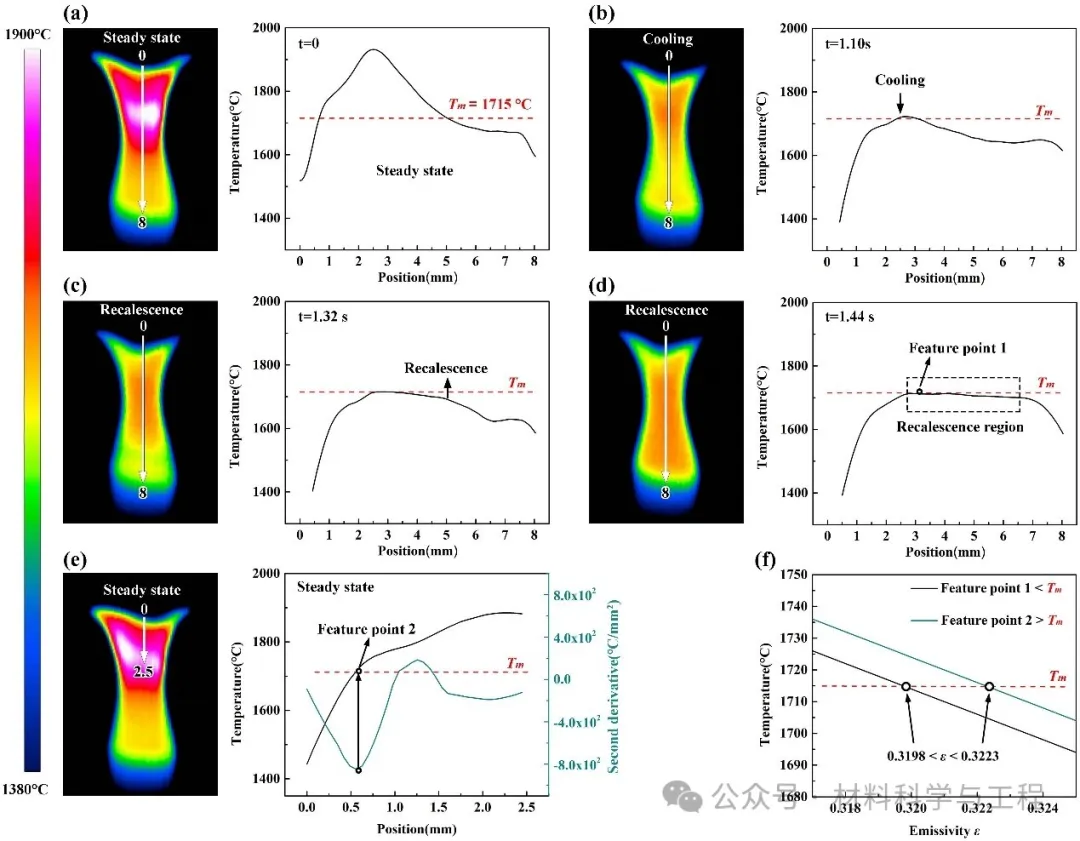

圖3 紅外成像實時測溫的高精度原位校準策略:(a) 300 μm/s抽拉速度下懸浮熔區處于穩定抽拉狀態時的二維溫度場以及直線標定處的線溫度分布圖;(b-d) 激光關閉后(a)所示溫度場在1.44 s內的演化過程;(e) 300 μm/s速率穩定抽拉過程中懸浮熔區上界面處的溫度場特征,及其線溫度曲線和對應的二次導數曲線;(f)再輝特征溫度和上界面處特征溫度與材料發射率之間的關系

在300 μm/s抽拉速度下突然關閉激光,意外觀察到懸浮熔區發生再輝現象,因再輝區域的溫度必然小于材料熔點,以此為特征溫度點1;300 μm/s抽拉速度下穩態抽拉時,上液固界面溫度必然高于材料熔點,以此為特征溫度點2。通過兩個特征溫度點進行測溫的原位校準,發現材料發射率ε范圍在0.3198~0.3223之間,選取發射率ε為0.321后,盡管測量溫度高達2000 ℃,測量誤差可以被縮小至5.2 ℃。

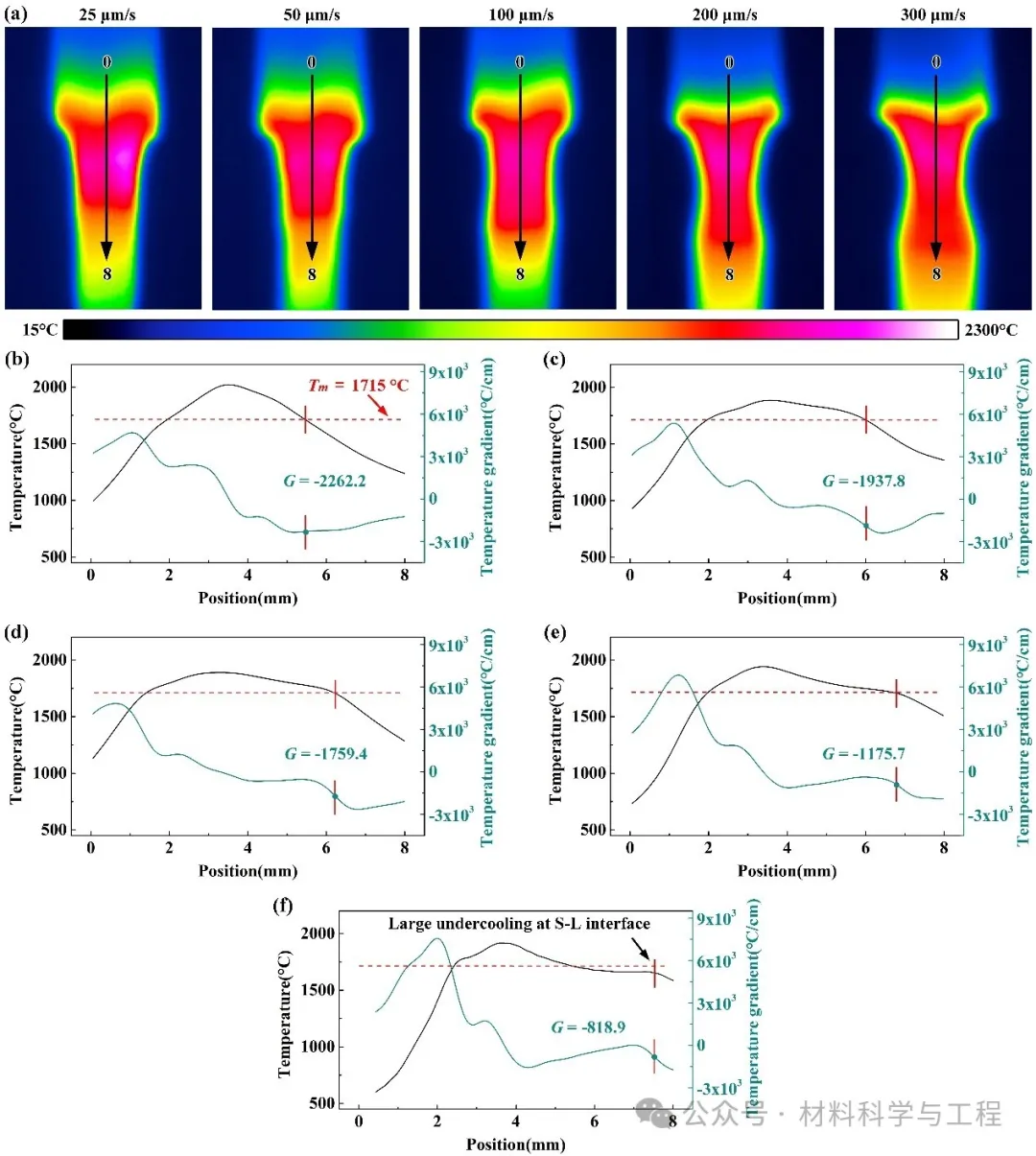

圖4 不同抽拉速度下懸浮熔區的二維溫度場對比(a),圖中各抽拉速度下對應的線溫度(線已標記在圖中)分布分別為: (b) 25 μm/s, (c) 50 μm/s, (d) 100 μm/s, (e) 200 μm/s, (f) 300 μm/s

在完成紅外測溫的校準工作后,揭示了Al2O3/YAG/ZrO2樣品在25~300 μm/s抽拉速度范圍內的溫度場演化規律。隨著抽拉速度提高,懸浮熔區變長,下液固界面處溫度梯度由2262.2 ℃/cm降至818.9 ℃/cm,且在300 μm/s時出現明顯的過冷度增大現象。

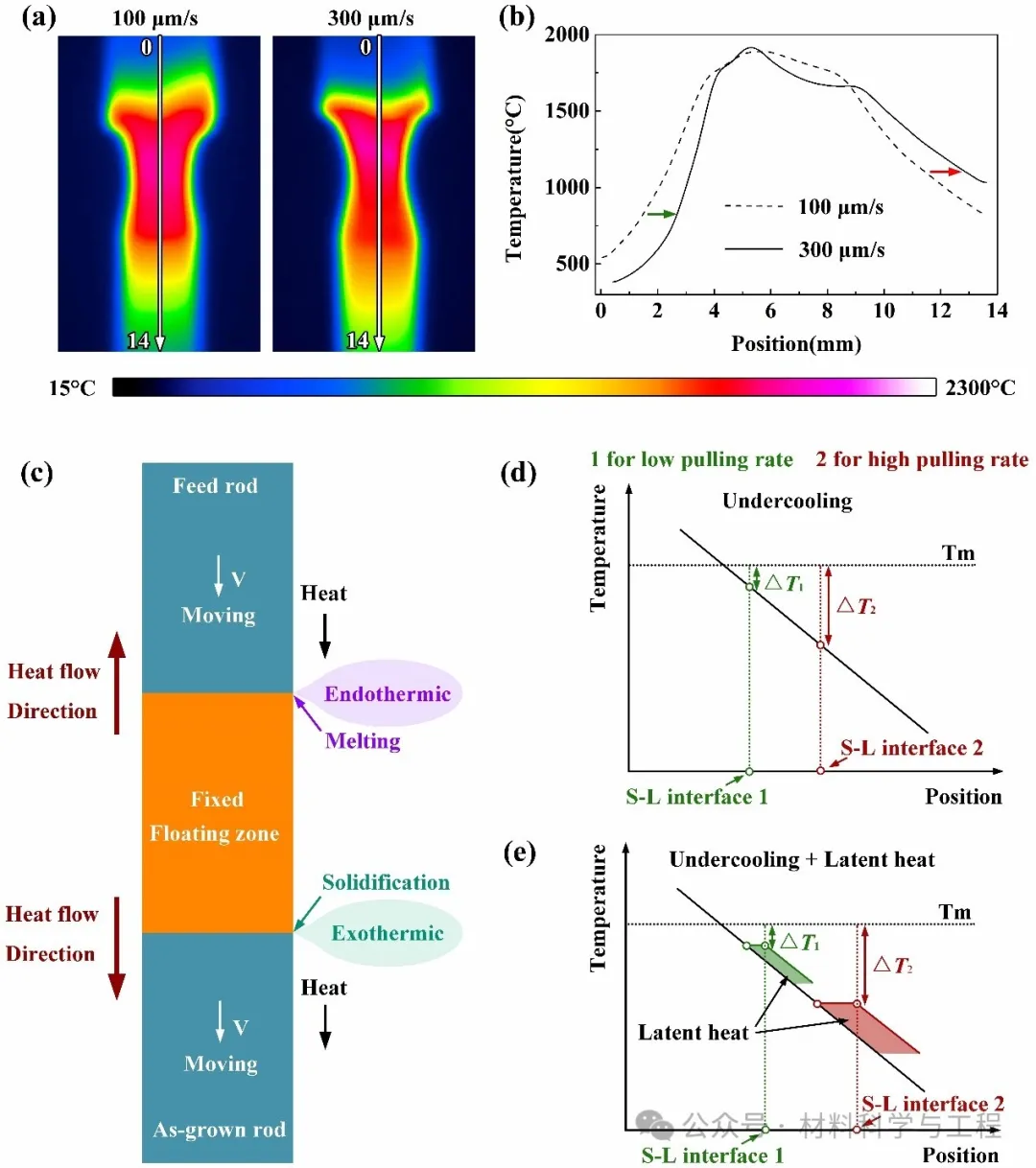

圖5 溫度場演化解析:(a-b) 100 μm/s和300 μm/s抽拉速度下懸浮熔區的溫度場對比;(c) 懸浮熔區熱流示意圖;(d) 過冷度對懸浮熔區長度的影響;(e) 凝固潛熱對懸浮熔區長度的影響

分析了抽拉速度對懸浮熔區溫度場的影響機制:抽拉方向和熱流方向的一致性導致了溫度梯度隨抽拉速度提高而降低;過冷度隨著抽拉速度提高而變大;這兩方面的因素顯著影響了懸浮熔區長度和溫度分布特征,揭示了極限抽拉速度的形成原因。

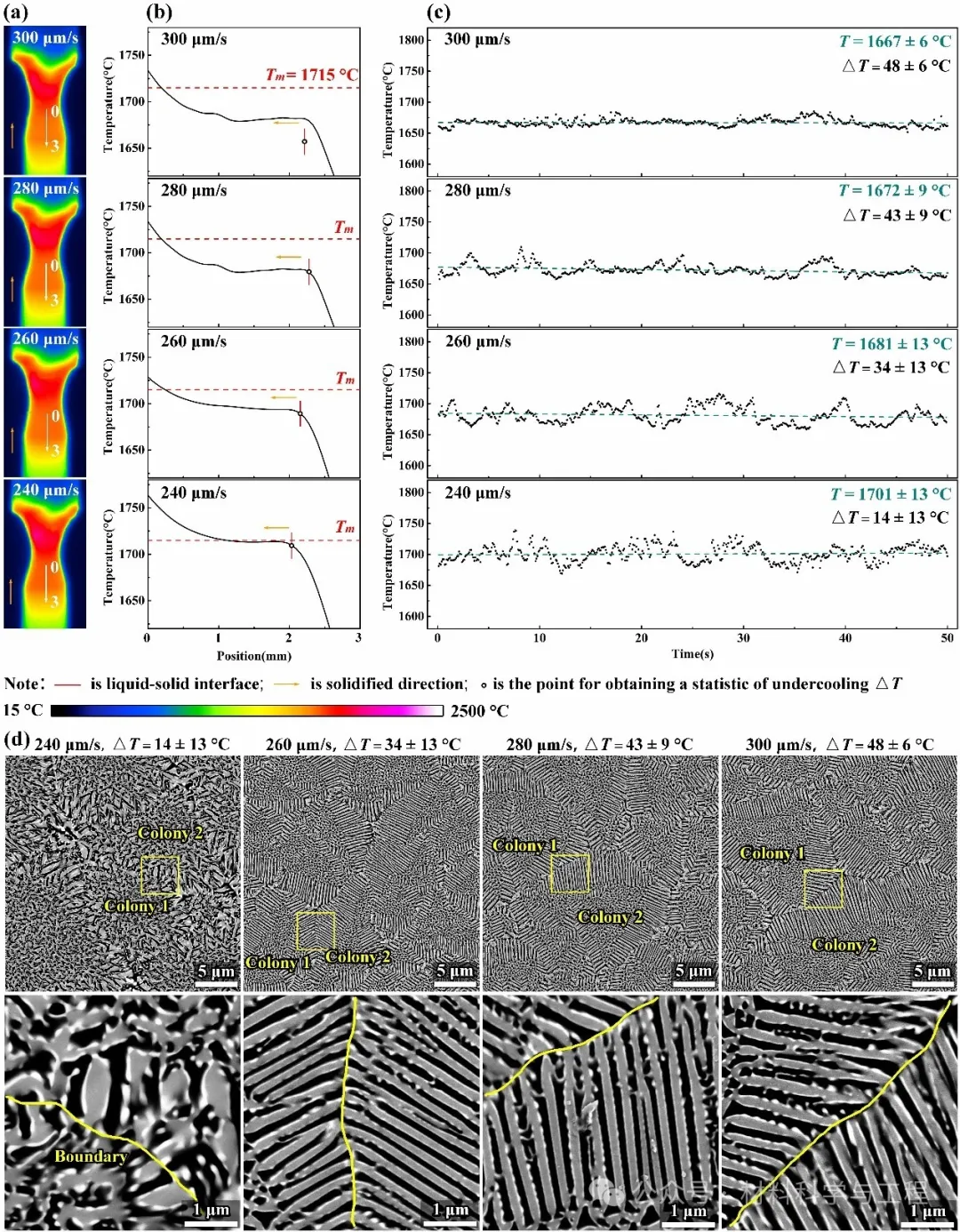

圖6 240~300 μm/s抽拉速度下懸浮熔區下S-L界面過冷度及對應凝固結構對比:(a) 懸浮熔區溫度場;(b) 圖(a)中標注處的線溫度分布;(c) 50 s穩定抽拉過程中界面過冷度統計;(d) 不同抽拉速度下對應凝固樣品橫截面微觀結構

深入分析了溫度場演化和共晶結構演化的關聯。揭示了f-nf轉變和凝固界面過冷度之間的直接關系,f-nf轉變的臨界過冷度為34±13 ℃,該結論揭示了動力學過冷在小平面共晶高速凝固中的重要性。

綜上所述,該工作針對小平面共晶凝固理論面臨的共晶胞狀結構優化和f-nf轉變機理這兩大難題,以Al2O3/YAG/ZrO2三元小平面共晶陶瓷復合材料為例子,系統深入的揭示了f-nf轉變的內在機理及其對共晶胞狀結構的優化作用,從實驗的角度澄清了動力學過冷在小平面共晶快速凝固過程中的重要性,對DSEC材料的微觀結構調控和拓展現有共晶定向凝固理論均具有重要參考意義。

通訊作者簡介:

蘇海軍,西北工業大學材料學院教授、博士生導師。國家級領軍人才,國家優秀青年科學基金獲得者,中國有色金屬創新爭先計劃獲得者,入選國家首批“香江學者”計劃,陜西省“青年科技新星”、陜西高校青年創新團隊學術帶頭人和陜西重點科技創新團隊帶頭人。長期從事先進定向凝固技術與理論及新材料研究研究,涉及高溫合金、超高溫復合陶瓷、結構功能一體化復合材料,以及激光增材制造等。主持包括國家自然基金重點、優青等7項國家基金在內的30余項國家及省部級重要科研項目,在Nano Energy,Advanced Functional Materials,Nano Letters,Composites part B: engineering,Additive manufacturing等眾多知名期刊發表論文160余篇。獲授權中國發明專利50余項以及3項美國發明專利。參編專著3部。獲陜西高校科學技術研究優秀成果特等獎,陜西省科學技術一等獎、二等獎,陜西省冶金科學技術一等獎,全國有色金屬優秀青年科技獎和陜西青年科技獎各1項。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414