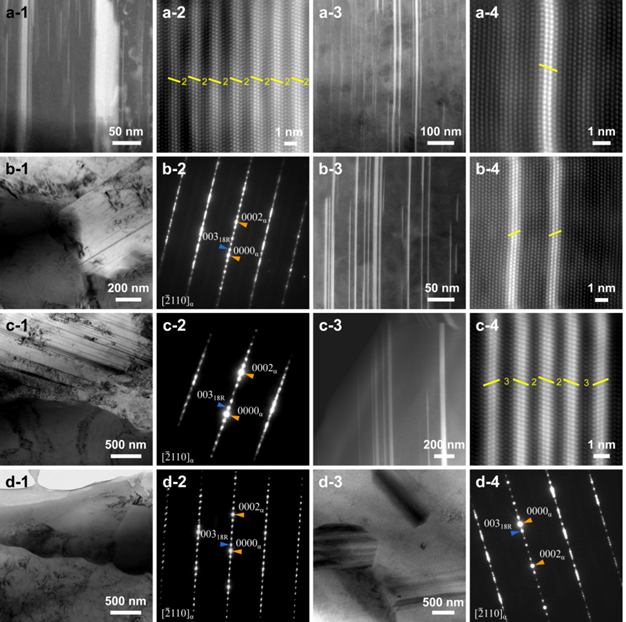

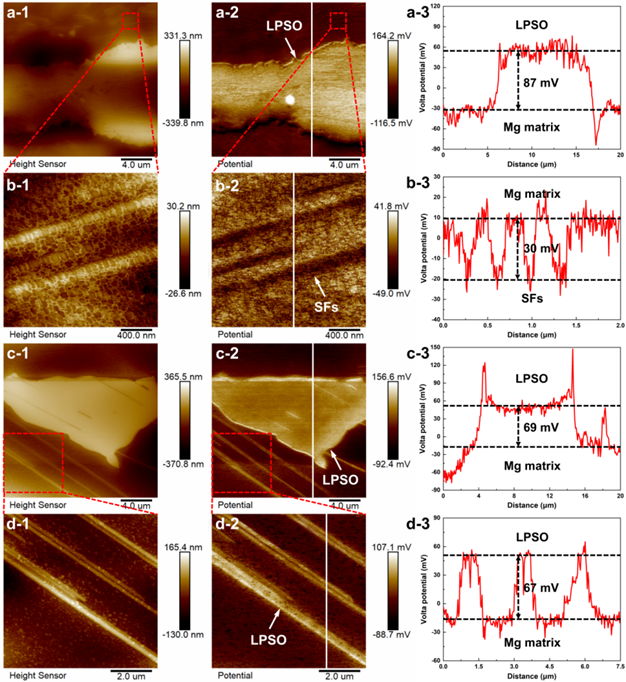

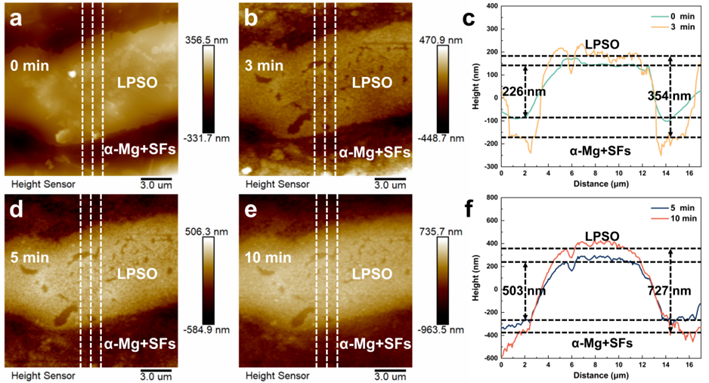

第一作者:謝金書;通訊作者:張景懷 通訊單位:哈爾濱工程大學 DOI: 10.1016/j.jmst.2023.01.005 01 全文速覽 為揭示電位波動對微電偶腐蝕和后續成膜的影響,進一步研究了含多種強化結構鎂合金的腐蝕機理。將鑄態合金直接熱擠壓以及后續退火調控晶內結構的類型,形成了兩種典型復合結構:即拉長塊狀LPSO和晶內片層SFs復合結構、拉長塊狀LPSO和晶內片層LPSO復合結構。SKPFM結果表明LPSO為陰極結構 (67-87 mV),SFs為陽極結構 (30 mV)。含拉長塊狀LPSO和晶內片層SFs復合結構的合金整體電位波動較大,含拉長塊狀LPSO和晶內片層LPSO復合結構的合金整體電位波動較小。準原位原子力顯微鏡腐蝕分析發現相對較小的電位波動更有利于減弱微電偶腐蝕和快速形成保護膜。 02 研究背景 鎂合金強度較低、耐蝕性能較差,且兩者難以兼顧,大大限制了鎂合金的應用。在日常生產中,往往難以獲得均勻的組織,拉長塊狀相往往難以避免。這些塊狀結構具有一定的強化效果,而對腐蝕性能影響消極,且這種影響受到其他強化結構的影響。揭示多種強化結構鎂合金的腐蝕機理,尋求高強耐蝕鎂合金的設計思路迫在眉睫。 03 本文亮點 1)在同一合金中微米/納米跨尺度測量了長周期堆垛有序結構和溶質富集堆垛層錯的電位。 2)合金中整體的電位波動是影響電偶腐蝕的主要原因。 3)準原位原子力顯微鏡揭示電偶腐蝕對膜層形成的影響。 04 圖文解析 利用TEM進一步表征四種合金的微觀組織。根據圖1 (a-2) - (d-2)的HAADF-STEM圖像以及相應的SAED花樣可以確定所有拉長的塊狀第二相都為18R-LPSO相,這表明LPSO相在熱處理過程中沒有發生相變。HAADF-STEM結果表明EZ和EZ-400合金的晶內片層結構主要為I2型SESFs結構 (圖1 (a-4) 和 (b-4))。通過HAADF-STEM圖像 (圖1 (c-3)) 觀察EZ-450合金發現,除了較薄的片層結構外,還觀察到一些較厚的片層結構。進一步從相應的原子分辨率HAADF-STEM圖像中確定它們分別為SESFs和18R-LPSO相。EZ-500合金的晶內片層結構厚度基本達到亞微米級,相應的SAED花樣確定其為18R-LPSO相 (圖5.2 (d-4))。 圖1 不同狀態Mg-Er-Zn-Zr合金的TEM圖 如圖2所示,在同一種合金中進行了SKPFM測試,確定了SFs和LPSO結構的不同電位特征。從EZ-400合金的表面電位圖 (圖2 (a-2) 和 (b-2)) 中可以觀察到兩種明暗不同的結構,即拉長塊狀LPSO相區域比基體更亮,而晶內片層SFs區域比基體更暗,這意味著LPSO相比基體電勢更正,而SFs比基體電勢更負。LPSO相與Mg基體之間的PD約為87 mV (圖2 (a-3)),SFs與Mg基體之間的PD約為30 mV (圖2 (b-3))。同時,發現EZ-500合金中LPSO相 (包括拉長塊狀和晶內片層LPSO相) 均為陰極結構 (圖2 (c-2) 和 (d-2)),與基體電位差分別約為69和67 mV (圖2 (c-3) 和 (d-3))。 圖2 Mg-Er-Zn-Zr合金中拉長塊狀LPSO和晶內片層SFs/LPSO結構的SKPFM分析 圖3為EZ-400合金隨腐蝕時間從0 min增加到10 min的準原位AFM實驗結果。拉長塊狀LPSO相與含片層SFs的Mg基體之間的初始高度差 (Height Difference,HD) 約為226 nm (圖3 (a) 和 (c))。隨著浸泡時間的延長,HD持續增大:初始HD (226 nm) < 浸泡3 min的HD (354 nm) < 浸泡5 min的HD (503 nm) < 浸泡10 min的HD (727 nm),最終HD的最大增加值約為501 nm。HD的逐漸增大意味著拉長塊狀LPSO相周圍含有SFs的Mg基體持續被溶解,即發生了嚴重的微電偶腐蝕。過強的電偶腐蝕反應會產生大量的氫氣,不利于腐蝕產物在短時間內的沉積和粘附。 圖3 EZ-400合金中拉長塊狀LPSO相與晶內片層SFs結構的準原位腐蝕分析 如圖4所示,在準原位AFM實驗中EZ-500合金的腐蝕行為與EZ-400合金明顯不同。拉長塊狀LPSO相與含片層LPSO的Mg基體之間的初始HD約為242 nm。EZ-500合金浸泡3 min后,HD為302 nm;其最大增加值僅為60 nm,遠低于EZ-400合金 (501 nm)。隨著浸泡時間的不斷延長,在浸泡5 min后,HD逐漸減小到268 nm;在浸泡10 min后,HD逐漸減小到210 nm。與EZ-400合金相比,EZ-500合金在短期浸泡時HD明顯減小,意味著其電偶腐蝕傾向明顯降低,同時在短時間內迅速形成了完整的腐蝕膜。 圖4 EZ-500合金中拉長塊狀LPSO相與晶內片層LPSO相的準原位腐蝕分析 05 結論展望 在這項工作中,我們通過熱擠壓及后續退火工藝制備了高強Mg-14.4Er-1.44Zn-0.3Zr (wt.%) 合金,揭示了存在多個強化結構的腐蝕機理。主要結論如下: (1) 通過合金化、熱擠壓和隨后的熱處理在合金中引入復合結構,即拉長塊狀LPSO相 + 晶內片層SFs/LPSO結構。其中,EZ-400合金的晶內片層結構為SFs結構,EZ-500合金的晶內片層結構為LPSO相。 (2) EZ-500合金具有最好的耐蝕性 (2.2 mm y-1),這主要與存在電位差相對較低的單一LPSO相 (陰極拉長塊狀LPSO相和晶內片層LPSO相) 導致的低電位波動有關,這有利于減弱微電流腐蝕和快速形成保護膜。 (3) 在EZ-400合金中,陰極拉長塊狀LPSO相和陽極晶內片層SFs結構形成相對較大的電位波動,從而增加了微電流腐蝕的趨勢。強烈的微電流反應使快速成膜變得困難,最終形成保護性差的疏松多孔膜。 (4) 控制電位波動形成“均勻電位”強化組織是開發高強度耐蝕鎂合金的有效途徑。 06 作者介紹 通訊作者:張景懷,哈爾濱工程大學預聘教授、博士生導師。長期從事高性能鎂合金應用基礎研究,主持和參與國家自然科學基金、國家重點研發計劃、裝發部領域基金重點項目等10余項國家級項目。近年來在Nature Communications、International Journal of Plasticity、Scripta Materialia、Corrosion Science、Journal of Materials Science & Technology等期刊發表SCI論文150余篇,9篇入選ESI熱點/高被引,5篇論文獲國際期刊/學會最佳論文獎;授權發明專利16項;出版專著1部(科學出版社)。入選全球前2%頂尖科學家終身成就榜和2022年度科學影響力榜,獲國際先進材料學會青年科學家獎,中國菱鎂行業協會技術發明獎一等獎,中國稀土科學技術二等獎,黑龍江省科學技術二等獎,省冶金行業科技進步一等獎。兼任國家自然科學基金函評專家、全國研究生教育評估監測專家、6個JCR1區SCI期刊編委/學科編輯,并獲評突出貢獻專家和杰出編委。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414